Wie sieht das Museum der Zukunft aus? Wuppertaler Gesprächsreihe sammelt Ideen

Wie können sich die Museen – auch und gerade „seit Corona“ – aufstellen, um womöglich neues Publikum zu erschließen? So lautet eine Kernfrage der fünfteiligen Gesprächsreihe, zu der Roland Mönig, neuer Direktor des Wuppertaler Von der Heydt-Museums, Kolleg(inn)en aus anderen NRW-Häusern eingeladen hat. Just wegen Corona ist die Reihe nun als Videoschalte ins Netz gewandert. Das Motto lautet nach wie vor: „possible to imagine“. Und ja: So manches ist vorstellbar.

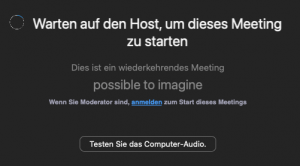

„possible to imagine“: So sieht es aus, wenn man sich zur Wuppertaler Videoschalte anmeldet. (Screenshot des Zoom-Bildschirms)

Gestern Abend schloss sich als vierter von fünf Terminen ein Gespräch mit Felix Krämer an, dem Direktor des Düsseldorfer Kunstpalastes. Dessen ausgedehnte Häuser beherbergen beispielsweise auch angewandte Kunst und Design, so dass Krämer und sein Team im Zweifelsfalle auch Rasierapparate ausstellen könnten, was den Zugang zu breiteren Publikumsschichten erleichtern mag – ebenso wie das allgemeine Ziel einer allzeit verständlichen Vermittlung. Sehr breit ist denn auch das Ausstellungsspektrum, es reicht von Caspar David Friedrich und der Düsseldorfer Malerschule bis hin zu einer Mode-Schau, die von Claudia Schiffer kuratiert wird (vermutlich ab August 2021).

Wenn die „Palast*Pilotinnen“ loslegen

Die Düsseldorfer haben einiges in Gang gesetzt, um auch Leute zu erreichen, die sonst nicht ins Museum gehen. Nur 5 bis 10 Prozent aller Deutschen, so Felix Krämer, betreten überhaupt Museen, man habe also ein Legitimationsproblem. Gegensteuern möchte er mit Aktionen wie der Suche nach „Palast-Pilot*innen“, die an der Neupräsentation der Sammlung gestaltend mitwirken sollen und aus ganz verschiedenen Berufsfeldern stammen. Kunsthistorische Vorkenntnisse waren nicht gefragt, als zur Teilnahme aufgerufen wurde. Über 1000 Leute meldeten sich, dann wurde gesiebt und gesiebt, bis schließlich 10 übrig blieben. Über die Auswahlkriterien hätte man gerne noch Näheres erfahren. (Übrigens: Von Migrantinnen und Migranten als Zielgruppe war nicht die Rede, jedenfalls nicht ausdrücklich).

Endlich mal ein richtiges Ölbild sehen

Weitere Aktivität: die in ihrer Art bundesweit einmalige, spezielle Kinder-Website des Museums. Auch gehen die Leute vom „Kunstpalast“ zwar nicht mit Spitzenstücken, wohl aber mit preiswert erworbenen Ölgemälden des 19. Jahrhunderts in Grundschulen, denn viele, viele Kinder haben tatsächlich noch nie ein echtes Ölbild gesehen, sondern allenfalls Reproduktionen oder elektronische Wiedergaben. Krämer (Düsseldorf) und Mönig (Wuppertal) waren sich einig: Es herrsche ein ungeheurer Bilderüberschuss bei gleichzeitiger „Bilderarmut“.

Der Corona-Frust war Krämer deutlich anzumerken. In diesen Zeiten ein (geschlossenes) Museum zu leiten, sei „einfach Mist“, befand er unumwunden. Zugleich lege die Pandemie die Schwächen bisheriger Planungen bloß. Zumal in Zeiten, in denen alle Einnahmen wegfallen, die meisten Ausgaben aber weiterlaufen, dränge sich die Frage auf: „Muss denn wirklich jede Ausstellung sein?“

Ein wenig provokant auch Krämers lautes Nachdenken über Depots, die durch Ankäufe immer mehr gefüllt und überfüllt würden. Wolle man denn wirklich das zehnte oder fünfzehnte Depot bauen, statt auch einmal Arbeiten zu v e r kaufen?

„…wie nach einem Zahnarztbesuch“

Felix Krämer richtete den Blick auf andere europäische Länder, wo man viel mehr jüngeres Publikum („unter 30″) in den Ausstellungshäusern sehe und wo man digitalen Vermittlungsformen aufgeschlossener gegenüberstehe. Als leuchtende Beispiele nannte er vor allem England und die Niederlande. Dort, so pflichtete Roland Mönig bei, würden etwa Shoppen, Kaffeetrinken und Museumsbesuch nicht so säuberlich getrennt wie bei uns. Hierzulande trinke man den Kaffee immer erst nach Absolvierung des Museums, gleichsam als Trost – „wie nach einem Zahnarztbesuch…“

Selfies vor Kunstwerken? Kein Problem!

E i n e Zukunft, das kristallisierte sich aus dem Gespräch heraus, liegt für die Museen offensichtlich in Formen der Virtual Reality (VR) oder auch Augmented Reality (AR). Krämer verwies auf ein Vorhaben, bei den virtuelle Skulpturen im Düsseldorfer Hofgarten verteilt werden sollen, die dann mit Smartphone oder Tablet aufgespürt und aufgerufen werden können – fast wie bei „Pokémon Go!“ Nützliche Nebeneffekte: Bei einer imaginären Ausstellung entfallen alle Mühen des Transports. Kein Kunstwerk kann beschädigt werden. Und man könnte eine solche Schau simultan an andere Orte „beamen“. Allerdings dürfte auch zumindest eine Dimension der Sinnlichkeit fehlen.

Einmütigkeit herrschte auch zum Thema Fotografierverbot im Museum. Sowohl Krämer als auch Mönig lehnen derlei Restriktionen rundweg ab. Im Gegenteil: Fotografieren (mitsamt Selfies vor den Kunstwerken) sei geradezu erwünscht. Na, da schau her!

Alles nur noch virtuell? Beileibe nicht. Roland Mönig betonte auch, dass Kunstwerke, wie sie in Museen gezeigt werden, „konkrete Körper“ seien, die beim Betrachten „Nähe herstellen“. Darin bestehe immer noch eine Kernaufgabe der Ausstellungs-Institute.

Was zuvor geschah – und was noch folgt

Die Gesprächsreihe war am 30. September mit Roland Nachtigäller eingeleitet worden, dem Chef des Marta-Museums in Herford. Er überraschte mit einer „steilen These“ (Roland Mönig), die da lautete: „Das Museum der Zukunft wird kein Museum mehr sein.“ Sodann stellte Katia Baudin, Direktorin der Krefelder Kunstmuseen, ihr Institut vor allem als „Ort des Experiments“ vor. Wer, wenn nicht die Museen, solle dafür zuständig sein? Dritter Gesprächsgast war der Journalist und Kunstkritiker Stefan Koldehoff (Deutschlandfunk), der in Museen vor allem Stätten der Kontroverse sieht und allenfalls in zweiter Linie den Tourismus-Faktor gelten lassen möchte.

Zwischenfazit: eine anregende Reihe, die zukunftsweisende Ideen sammelt. Wer weiß, welche Folgen und Folgerungen sich daraus noch ergeben werden.

Am 2. Dezember (18.30 Uhr) gibt es noch eine Gesprächsrunde mit Christina Végh, Direktorin und Geschäftsführerin der Kunsthalle Bielefeld.