„Es gibt auch frommes und notwendiges Verschweigen“ – Gespräch mit Hellmuth Karasek

Von Bernd Berke

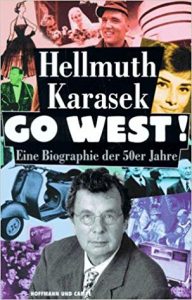

Frankfurt. Der Kritiker Hellmuth Karasek, Mitstreiter von Marcel Reich-Ranicki und Sigrid Löffler beim „Literarischen Quartett“, zählt durch seine TV-Auftritte zur kulturellen Hoch-Prominenz. Sein neues Buch „Go West!“ (Hoffmann & Campe Verlag) zeichnet ein Bild der 50er Jahre, anhand der eigenen Lebensgeschichte. Die WR sprach mit Karasek auf der Frankfurter Buchmesse.

Herr Karasek, warum hören Sie beim „Spiegel“ auf?

Hellmuth Karasek: Dazu nur soviel. Der „Spiegel“ hat es einerseits ganz gern gesehen, daß ich auf vielen Hochzeiten tanze, weil das auch Werbung für ihn war, andererseits höchst ungern, weil das ein schlechtes Beispiel für eine strikte Kompanie von Journalisten gewesen ist.

Sie planen eine neue Fernseh-Talkshow?

Karasek: Ja, es ist ein Projekt für die ARD. Eine Versuchs-Folge soll in diesem Monat aufgenommen werden. Dann muß die Sache durch die Gremien hindurch.

Noch ein Literatur-Talk?

Karasek: Nein, es geht um gesellschaftliche Fragen. Thema der Pilot-Sendung ist der Zwang zur Öffentlichkeit, das Privatleben, das in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Auslöser war, daß Joschka Fischer plötzlich überall zu seiner Ehekrise befragt wurde, was ja mit seinem politischen Leben bei den Grünen nichts zu tun hat. Aber eigentlich ist es noch verfrüht, über dieses Vorhaben zu reden.

Falls diese Sendung in Serie ginge, müßten Sie dann beim „Literarischen Quartett“ kürzer treten?

Karasek: Nein. Das ginge wie gewohnt weiter.

Und die vielbeschworene Tennis-Serie, die Sie fürs Fernsehen schreiben wollten?

Karasek: Ich glaube, das wird wohl in diesem Leben nichts mehr. Der verantwortliche Hauptabteilungsleiter beim ZDF hat gewechselt, und der Nachfolger hat allzu einschneidende Veränderungen verlangt.

Zu Ihrem neuen Buch. Warum gerade jetzt eine Abhandlung über die 50er Jahre?

Karasek: Nun, das Buch ist ziemlich spontan entstanden. Ich habe aber das Gefühl, daß sich derzeit wieder eine ähnliche Zeitstimmung einstellt wie damals. Ich habe mir seit den 70er Jahren Erinnerungen an die 50er in Kladden notiert. Indem man diese Epoche beschreibt, kann man auch zeigen, was sich bis heute in Deutschland zementiert hat. Und manches kehrt seltsam wieder. Aids hat zum Beispiel einen großen Prüderie-Schub ausgelöst, nicht im Verbalen, aber die Promiskuität ist doch weitgehend vorbei. Man muß ja auch sehen, daß die Jahre nach 1968 eine Zeit der brutalen Wahrheiten waren. Inzwischen wissen wir wieder, daß es auch frommes und notwendiges Verschweigen gibt. Allerdings: Ich und andere haben die 50er erst im Lichte der Studentenproteste von 1968 verstanden.

So richtig populär sind Sie ja erst durchs „Literarische Quartett“ geworden.

Karasek: Schon richtig. Aber Marcel Reich-Ranicki ist noch bekannter.

Ja, den kann man ein paar Messestände weiter als Gummifigur kaufen.

Karasek: Richtig, ich habe die Figur sogar zu Hause auf dem Schreibtisch stehen (lacht) … damit ich ihn nicht vergesse. Aber im Ernst: Ich bin gerade heute um fünf Uhr morgens mit schlechtem Gewissen aufgewacht, weil ich noch zwei Bücher fürs „Quartett“ zu lesen habe. Ein schreckliches Gefühl, denn die Sendung naht.

Und was halten Sie von dem häufigen Vorwurf, daß es beim „Quartett“ eigentlich gar nicht mehr um Literatur geht?

Karasek: Also, eins steht fest: Wir lesen wie die Ackergäule. Mir geht es sehr um Literatur. Daß es nachher auch Behauptungs-Kämpfe gibt, mag sein. Aber Literatur war immer auch ein Streitgegenstand. Ich vergleiche das Quartett gern mit einem Caféhaus. Diese Institution hat viel für die Literatur bewirkt.

Ist die Sendung eigentlich in anderer Besetzung vorstellbar?

Karasek: Wissen Sie, wir sind ja nicht unsterblich. Reich-Ranicki ist 76, und er wird bestimmt irgendwann keine Lust mehr haben. Aber das nächste Jahr halten wir sicherlich noch durch.

Verstehen Sie die Autoren, die darüber klagen, daß Sie als Kritiker ungleich bekannter sind?

Karasek: Manche nehmen es einem richtig übel. Irgendwie verstehe ich das. Der Kritiker Alfred Kerr hat einmal sinngemäß gesagt: Dieses schlechte Theaterstück ist ein schöner Anlaß für meine brillante Rezension. Daraus spricht die typische Hybris, die Selbstüberschätzung der Kritik. Ich gebe zu: Mir ist dabei nicht ganz wohl.