Wikinger-Oper mit Potenzial: Dirigent Wolfram-Maria Märtig zur Erstaufführung der „Fritjof-Saga“ am Aalto-Theater Essen

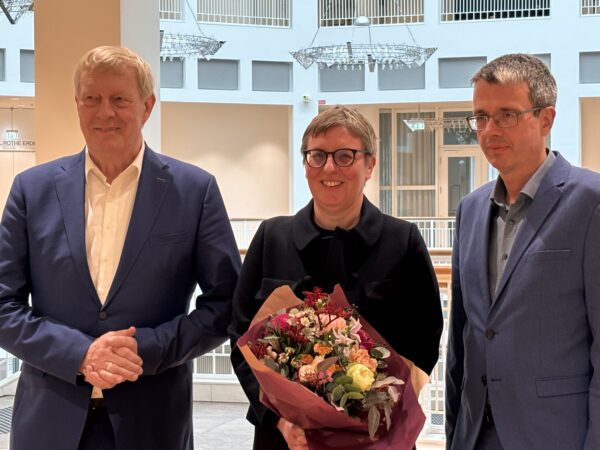

Aus den szenischen Proben zur „Fritjof-Saga“. (Foto: Matthias Jung)

Am Aalto-Theater in Essen wird am 7. Februar ein unbekanntes Werk zum ersten Mal szenisch aufgeführt: „Die Fritjof-Saga“ ist die einzige Oper der Schwedin Elfrida Andrée. Sie setzt die Reihe fort, die vergessene und vernachlässigte Werke aus der Feder von Frauen präsentiert.

Der Text zu dieser Oper im frühmittelalterlichen Wikinger-Milieu stammt immerhin von der ersten Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf. Andrée und Lagerlöf hatten sich mit „Fritjof-Saga“ beim 1894 ausgeschriebenen Wettbewerb zur Eröffnung des neuen königlichen Opernhauses in Stockholm beworben, zu einer Aufführung kam es jedoch nicht. Die Komponistin hat ihr Werk nie vollständig gehört.

Erst 2013 hat die Wermland Opera in Karlstad in Schweden – die übrigens am 26. Februar eine Oper über Selma Lagerlöf uraufführt – Teile der Oper in reduzierter Orchesterbesetzung und ohne Mitwirkung des Chores aufgeführt, unter der Leitung des aus Bochum stammenden damaligen Chefdirigenten Henrik Schaefer. Warum sich die szenische Erstaufführung musikalisch lohnt, fragte Werner Häußner den Dirigenten des Abends, den Ersten Kapellmeister des Aalto-Theaters, Wolfram-Maria Märtig.

Wolfram-Maria Märtig, Dirigent der szenischen Uraufführung. (Foto: Benne Ochs)

Elfrida Andrée (1841-1929) war eine emanzipierte Frau mit europäischen Kontakten. Sie hat eine Gesetzesänderung durchgesetzt, dank der sie als erste Frau in Europa an einem Dom – in Göteborg – Organistin werden konnte. Da war sie gerade einmal 26 Jahre alt. In Schweden werden ihre Orgelsinfonien und Orchesterwerke aufgeführt, in Deutschland ist sie unbekannt. Hatten Sie je etwas von dieser Komponistin gehört?

Nein, weder den Namen noch Musik von ihr. Aber als ich zum ersten Mal eine Aufnahme der Ouvertüre zur „Fritjof-Saga“ hörte, war ich beeindruckt und begeistert. Ich hatte direkt Assoziationen an Schumann, Mendelssohn und etwa in den hohen Streichertremoli an den frühen Wagner.

Wie würden Sie die Musik Andrées einordnen?

Als ich mich mit der Partitur beschäftigt und mir ein Stück aus dem dritten Akt vorgespielt habe, dachte ich: Das könnte auch aus Webers „Freischütz“ sein. Ich habe den Eindruck, Elfrida Andrée versucht, Eigenheiten einzubauen, eine eigene Handschrift zu entwickeln. Sie schreibt ungewöhnliche Übergänge für unsere Ohren, hat überraschende Instrumentationsideen, die interessant, aber für uns seltsam klingen. Sie kann sehr schön schreiben, hat eine große Bandbreite an musikalischen Einfällen und Orchesterfarben.

Manchmal frage ich mich aber, etwa bei überraschenden Sprüngen: Will sie versuchen, den technischen Anspruch zu erhöhen? Möchte sie Raffinessen einarbeiten? Das klingt manchmal unnötig, ist manchmal unbequem. Die Musiker und ich stellen uns bei den Proben immer die Frage: Was sollte das? Da gibt es etwa im Chor im Zweiten Bass Oktavsprünge nach unten, die schwer auszuführen sind und die man im Gesamtklang nicht hört. Da hat man den Eindruck, Andrée versucht, eine Art Markenzeichen zu erzeugen.

Typisch für Andrée: Offenbar aus dem Bestreben, die Musik frisch zu halten, hat sie bei allen Parallelstellen etwas verändert. Ganz oft hat sie ihre Musik eindeutig vom Klavier oder der Orgel her gedacht und dann instrumentiert. Das ist nicht immer optimal für die Instrumentengruppen.

Könnte das auch ein Zeichen für mangelnde Erfahrung sein? Sie hat ja vorher (und nachher) nie Oper komponiert.

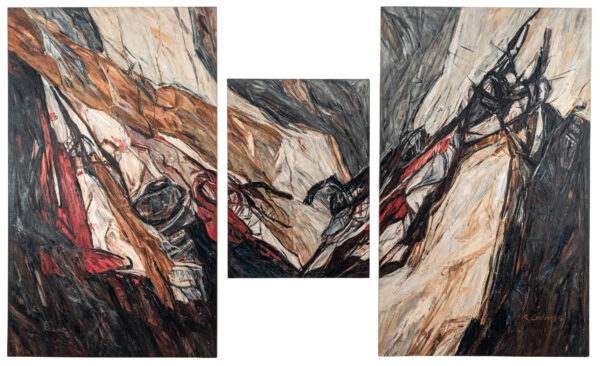

Elfrida Andrée an der Orgel des Doms zu Göteborg. Historische Aufnahme aus dem Jahr 1904.

Das wird sicherlich ein Grund sein. Ich bin überzeugt, sie hätte so manches Detail und manche Übergänge im Lauf von Proben geändert, wie das andere Komponisten immer gemacht haben. Andrée konnte das Stück nie im Probenprozess begleiten oder als Ganzes hören. Sie hatte nur die Möglichkeit, aufs Papier zu schreiben. Insofern gehen wir mit ihr ein bisschen zu streng ins Gericht. Auch unsere Solisten haben schwere Partien zu bewältigen. Der Sänger der Hauptrolle, Mirko Roschkowski, wollte sie zunächst als schier unsingbar gar nicht annehmen, hat sich aber dann in die Fülle melodischer Einfälle verliebt.

Für die Aufführung haben wir bestimmte Nahtstellen abgeändert, ohne ins Werk einzugreifen. Wir fühlen uns frei, zu ändern, wenn das Orchester und ich überzeugt waren, dass die Komponistin selbst solche Stellen im Probenprozesse geändert hätte. Dafür sind wir ja Berufsmusiker. Wir bemühen uns, zu erkunden, wie sie ihre Musik an dieser Stelle gedacht haben könnte, ohne ihr unsere Hörerfahrung aufzupfropfen. Man muss an jeder Stelle neu entscheiden: Ist das gewollt oder nicht? Letztlich wissen wir es nicht.

Was macht dieses Werk heute auf der Bühne aufführungswürdig?

Dazu gibt es verschiedene Perspektiven. Ausgrabungen halte ich immer für sinnvoll, wegen ihrer geschichtlichen Bedeutung – es sei denn, es handelt sich um wirklich grottenschlechte Musik. Die „Fritjof-Saga“ kommt aus einer Zeit, in der Frauen als Komponistinnen einen schweren Stand hatten. Das ist einer der Gründe, warum man Andrées Musik und ihre Persönlichkeit hier nicht kennt. Die Oper hat viele Qualitäten, aber handwerklich macht sie viel Arbeit, beginnend bei der Übersetzung aus dem Schwedischen. Sie in der Originalsprache aufzuführen hat keinen Sinn, davon hat hier niemand etwas.

Wir erstellen das deutschsprachige Material in der Hoffnung, dass das jemand aufgreift und wir die Arbeit nicht nur für diese eine Inszenierung aufgewandt haben. Auch wenn ich mit dem unverbrauchten Blick eines Opernbesuchers rangehe, sehe ich in der Oper ein Riesen-Potenzial, wenn sie so packend wie möglich gebracht und wenn gefragt wird, wie uns heute diese Wikingergeschichte berühren kann. Ich glaube, das Werk hat eine Chance.

„Die Fritjof-Saga“ hat am Samstag, 7. Februar, in einer Inszenierung von Anika Rutkofsky Premiere. Weitere Aufführungen am 15.2., 8., 14., 18., 20.3., 9.4. Karten im Internet oder unter Tel. (0201) 81 22 200.