Nein, Frank Hoffmann sieht aus wie immer. Erkennbar ist es nicht dem Alter geschuldet, daß diese Ruhrfestspiele seine letzten sein sollen. Aber nach 14 Jahren Intendanz ist es vielleicht an der Zeit, das Festival anderen, Jüngeren zu überlassen. Frank Hoffmann, 63 Jahre ist er jetzt alt, klebt erkennbar nicht am Intendantenstuhl, und das ehrt ihn.

„Barbarische Nächte oder der erste Morgen der Welt“ („Les Nuits Barbares“), eine Choreographie von Hervé Koubi (Foto: Nathalie Sternalski/Ruhrfestspiele)

Zudem ist 2018 das Jahr, in dem mit Prosper-Haniel in Bottrop die letzte Zeche des Reviers schließt, eine Epoche mithin zu Ende geht, die für das Ruhrgebiet und die Ruhrfestspiele von kaum überbietbarer Bedeutung war und ist. Ein guter Zeitpunkt, um abzutreten. Und ganz feierlich geschieht dies am 17. Juni im Festspielhaus, in der letzten Veranstaltung dieses Jahres mit dem Titel „Frank Hoffmann sagt Adieu“.

Nachfolger Olaf Kröck

Hoffmanns Nachfolger heißt übrigens Olaf Kröck, ist 45 Jahre alt und in dieser Spielzeit Interimsintendant des Bochumer Schauspielhauses, bevor dort in der nächsten Spielzeit Johan Simons das Zepter übernimmt. Der ist zwar schon über 70, aber wohl immer noch recht rebellisch. Wo fürderhin das jugendlichere, frischere Theater stattfindet, in Bochum oder in Recklinghausen, ist also keineswegs ausgemacht.

Es hätte auch Kohle heißen können

Zurück zu den Ruhrfestspielen, die in diesem Jahr, top aktuell wieder einmal, „Heimat“ betitelt sind. Es könnte einem schon der Gedanke kommen, daß der Arbeitstitel vielleicht doch eher „Kohle“ oder „Bergbau“ oder irgend etwas anderes in diesem Kontext gewesen sein könnte und man erst später auf Heimat umschaltete, als dieser Begriff durch die politische Diskussion (samt Gründung diverser „Heimatministerien“) plötzlich eine neue Aktualität bekam. Ist ja auch egal; Heimat eignet sich jedenfalls sehr gut als Überzeile, so lange nicht die Definition von Thomas Bernhard gilt „Heimat ist, wo man sich aufhängt“. Frank Hoffmann zitierte den großen, zornigen, zu früh und durch eigene Hand aus dem Leben gerissenen österreichischen Dramatiker nicht ohne Ernst, wenn auch mit der ihm eigenen Leichtigkeit.

Burghart Klaußner spielt in „Der Besuch der alten Dame“ (Foto: Ruhrfestspiele)

Ein Klassiker von Dürrenmatt

Von Thomas Bernhard, um jetzt endlich mal die Kurve zum Programm zu kriegen, ist leider nichts in demselben. Das Festival startet mit Friedrich Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“, den Frank Hoffmann selbst in einer Koproduktion mit dem Wiener Burgtheater für die Ruhrtriennale inszeniert hat. Um Kohle geht es hier wohl eher nicht, wenn man das Vermögen der alten Dame Claire Zachanassian nicht Kohle nennen will; um Heimat geht es allerdings sehr wohl, um eine grausame, verstoßende Heimat, um Heimatverlust.

Nicht wenige Zuschauer werden dem „Besuch der alten Dame“ im Gymnasium begegnet sein, ein unbedingt respektables, sinnhaftes Stück, aber vielleicht auch etwas angestaubt. Man darf gespannt sein, was Hoffmann daraus macht. Auf jeden Fall stehen gute Leute auf der Bühne, beispielsweise Maria Happel und Burghart Klaußner in den Hauptrollen.

Hauptmann, Brecht und Shakespeare

Das zweite „große“ Stück im Großen Haus ist ebenfalls eine Koproduktion (mit dem Deutschen Theater Berlin). Im Kino wäre diese Produktion von „Vor Sonnenaufgang“ so etwas wie eine Neuverfilmung, für das Theater fehlt der entsprechende Begriff. Ewald Palmetshofer also, ein immer noch recht junger österreichischer (was sonst? Kommen ja alle aus Österreich, die jungen Dramatiker!) Dramatiker, hat Gerhart Hauptmanns gleichnamiges Stück über den abrupten Niedergang einer durch Bergbau reich gewordenen Bauernfamilie aktualisiert, Jette Steckel führt Regie. Ein bißchen geschraubt wirkt die Formulierung im Programmheft „Premiere der deutschen Erstaufführung bei den Ruhrfestspielen“, auch wenn sie letztlich zutrifft. Doch zu sehen war Palmetshofers Stück bereits in Basel (Regie: Nora Schlocker) und in Wien (Regie: Dušan David Pařízek). Die Kritiken fielen durchwachsen aus.

Weitere Theaterproduktionen auf der großen Bühne sind „Der kaukasische Kreidekreis“ von Bertolt Brecht in der Regie von Albert Ostermaier und ein „König Lear“ von Shakespeare in der Regie des Altmeisters Claus Peymann, der lange Zeit Intendant des Berliner Ensembles war. Diese Produktion allerdings entstand am Schauspiel Stuttgart, und den greisen König, der sich so grausam in seinen Töchtern irrt, spielt Peymanns alter Weggefährte (seit Bochumer Zeiten) Martin Schwab.

„Ruhrepos“ von Albert Ostermaier

Originell ist schließlich die letzte Produktion im Festspielhaus zu nennen. „Die verlorene Oper. Ruhrepos“ von Albert Ostermaier, eine Koproduktion mit dem Staatsschauspiel Hannover, wandelt sozusagen auf den Spuren von Bert Brecht und Kurt Weill. Die wollten ein solches Epos schaffen, machten über und unter Tage fleißig Recherchen, 1927 sollte in Essen Premiere sein. Wegen „antisemitischer Hetze“ so das Programmheft, wurde das Projekt jedoch fallengelassen, und zwei Jahre später entstand in Berlin die „Dreigroschenoper“. Ich gebe das mal ohne weitere Überprüfung so wider, wohl wissend, daß Fragen bleiben. Nun also ein Epos von Albert Ostermaier. Regie führt Thorleifur Örn Arnarsson (what a name!).

Ganz familiär: „Home“ (Foto: Maria Baranova/Ruhrfestspiele)

„La Catastròfa“

Zwei bemerkenswerte, düster grundierte Liederabende harren der Erwähnung. „La Catastròfa“ erinnert, dargeboten von Etta Scollo und Joachim Król, an ein schweres Bergunglück in Belgien, 1956. 262 sizilianische „Gastarbeiter“ kamen bei einem Grubenbrand ums Leben. Sie wurden Opfer skandalöser, unmenschlicher Arbeitsbedingungen, die in bestem zwischenstaatlichen Einvernehmen (zwischen Belgien und Italien) auf Ausbeutung der billigen Arbeitskräfte ausgerichtet waren.

Den anderen Liederabend singt und gestaltet Ute Lemper. Ihre „Lieder für die Ewigkeit“ entstanden im Konzentrationslager Theresienstadt, das der NS-Propaganda als „Vorzeigelager“ diente und in dem etliche Künstler interniert wurden. Anrührende Musik im Angesicht des Todes – Victor Ullmann, Ilse Weber, Willy Rosen nennt das Programmheft namentlich.

Mitbewohner auf der Bühne

Etwas heiterer geht es in „Home“ von Geoff Sobelle zu, einer (wiederum zitieren wir etwas irritiert das Programmheft) „Kooperation mit BAM, Arizona State University – Gammage, New Zealand Festival und Edinburgh International Festival“, wo es um ein mehrgeschossiges Holzbauwerk auf der Bühne geht, in dem etliche Mitbewohner (wortlos) das Mitbewohnen in seinen zahlreichen mehr oder minder komischen Facetten proben.

Die Neue Philharmonie Westfalen spielt Smetana („Mein Vaterland“), man diskutiert („Forum Arbeit – Lied – Bewegung; Forum zum Thema Heimat und Lieder der deutschen Arbeiterbewegung“), und Konstantin Wecker führt samt Trio vor, was damit gemeint sein könnte („Konzert im Rahmen des Forums Arbeit – Lied – Bewegung“).

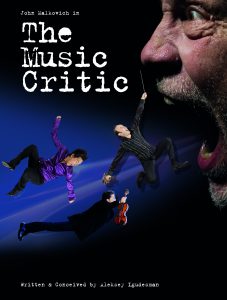

John Malkovich regt sich auf in „The Music Critic“ („Der Musikkritiker“) (Foto: Sandro Miller/Ruhrfestspiele)

Hollywood-Stars Malkovich und Murray

Ach ja, Hollywood! Es gibt ein Wiedersehen mit John Malkovich, der mit ihm eigener Verve Musikkritiken vortragen wird, sämtliche Verrisse. „The Music Critic“ verspricht höchst unterhaltsam zu werden (Idee und Konzeption: Aleksey Igudesman, Swiss Gart). Und Bill Murray kommt auch. Er, den einst täglich das Murmeltier grüßte und der sich „Lost in Translation“ wähnen mußte, führt bei diesen Ruhrfestspielen ein anregendes Bühnengespräch in englischer Sprache mit dem Cellisten Jan Vogler über klassische Musik und amerikanische Literatur. Mira Wang (Violine) und Vanessa Perez (Klavier) ergänzen die illustre Begegnung, und einige Male singt Bill Murray sogar – Klassiker des Great American Songbooks.

Mehrere afrikanisch grundierte Projekte springen ins Auge, die ihre Energie oft aus dem Zusammentreffen mit europäischen Sichtweisen schöpfen. „Barbarische Nächte oder Der erste Morgen der Welt“ („Les nuits barbares“) des Choreographen Hervé Koubi gehört dazu, eine Produktion mit Tänzerinnen und Tänzern aus Nordafrika, die sich mit der Faszination und den Ängsten befaßt, die der „schwarze Kontinent“ über Jahrhunderte bei den Europäern weckte. Gleichzeitig forscht Koubi, Kind algerischer Eltern, nach Spuren verschwundener Kulturen, sucht Mythen, Masken, Rituale und bindet sie in seine Arbeit ein.

Afrikanisches Tanztheater

„Ein Spiel namens Mut“ von Michael Ojake, koproduziert mit UFA Fabrik Berlin, vereint Spiel und Tanz und erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der beschließt, Nigeria zu verlassen und nach Europa zu gehen. Seine Pläne lösen im Dorf eine heftige Diskussion aus. Ähnliches geschieht in „A Man of Good Hope“, dargeboten im Theater Marl. Das Stück nach einem Roman von Jonny Steinberg dreht sich um den jungen Asad, der es von Somalia nach Südafrika schafft, wo das Leben auch kein Zuckerschlecken ist. Mittelalterliche Clan-Strukturen, staatliche Repression, Menschenhandel, Gewalt, Korruption und latenter Rassismus in den Townships sind stets gegenwärtig in dieser Produktion des Isango Ensembles Südafrika in Zusammenarbeit mit dem Young Vic London, Royal Opera, Repons Foundation, BAM und Les Théâtres de la Ville de Luxembourg.

Unterschiedliche Blickwinkel

Unbedingt zu erwähnen ist schließlich das Tanzprojekt, das aus den Teilen „The Choreonauts“ und „In Between/Digging in the Night“ besteht. Teil 1 verantwortet Afro-European Navigations in Dance, Teil 2, das wird jetzt lang, in einer Koproduktion mit den Ruhrfestspielen Phumlani Nyanga und Helge Letonja, steptext dance project Bremen, Tanz! Heilbronn, Theater Bremen und Festival AFRICTIONS. Extravagante Black Dandys und Hipster in Johannesburg, obdachlose Müllsammler und Zuwanderer… Es geht um sozialen Wandel, Veränderungsdruck, Reflexionen gesellschaftlicher Zustände, wahrgenommen aus den Blickwinkeln des Europäers Letonja und des Afrikaners Nyanga. Definitiv ein spannendes Projekt.

Beckmanns, Die Spielkinder (Foto: Die Spielkinder/Ruhrfestspiele)

Die Harfouch spielt Marine Le Pen

Weil es originell ist, ohne lustig zu sein, sei noch auf eine Produktion im Kleinen Haus hingewiesen: Dort spielt die grandiose Corinna Harfouch in einer Koproduktion mit dem Theater Magdeburg „Die Präsidentin“. Das Stück basiert auf der Annahme, Marine Le Pen hätte es in den Elisée-Palast geschafft. Wie wäre es dann weitergegangen, wie stringent griffen in einem solchen Fall die Mechanismen der Macht? Vorlage für diese gar nicht so bizarre Geschichte ist ein französischer Strip von François Durpaire und Farid Boudjellal, Regie führt Cornelia Crombholz.

Und natürlich wäre es reizvoll, dies mit Michel Houellebecqs „Unterwerfung“ zu vergleichen, dem Stück, in dem das bürgerliche Lager Frankreichs im Bestreben, den Front National zu verhindern, Islamisten den Weg an die Spitze des Staates ebnet. Von Houellebecqs Protagonist François – in Hamburg hinreißend dargeboten vom großartigen Edgar Selge – weiß man, daß das Leben auch in solchen Fällen weitergeht, manchmal sogar ausgesprochen behaglich.

Wir sind die Beckmanns

So. Wir müssen zum Ende kommen. Letzte Erwähnungen sollen den Beckmann-Kids gelten, den Schauspiel-Sprößlingen Nils, Till, Maja und Lina, die alle ihr Ding machen, sich ab und zu jedoch zu überaus ergötzlichen gemeinsamen Bühnenlesungen aus dem Alltag treffen. „Die Spielkinder und Gäste“ heißt ihr (leider nur einmaliger) Auftritt bei den Ruhrfestspielen, und die Gäste sind Jennifer Ewert, Charly Hübner und Sebastian Maier.

Die Kunstausstellung in der Kunsthalle Recklinghausen schließlich kommt in diesem Jahr von dem Künstler-Zwillingspaar Gert&Uwe Tobias, ist „ein multimediales Ausstellungsprojekt zur Kohle“ und geht über drei Etagen. Die Heilige Barbara fehlt hier ebenso wenig wie der Kanarienvogel und der große Naive Erich Bödeker, der wohl bekannteste Künstler der Stadt.

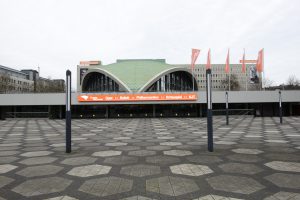

Das Festspielhaus wartet auf seine Gäste (Foto: Ruhrfestspiele)

Fringe vor dem Aus?

Wiederum bleibt vieles unerwähnt, vor allem viele Lesungen und Kabarett-Auftritte bekannter Künstler. Im Fringe-Festival (eigenes gelbes Programmbuch) wird wieder eine Menge originelle „Kleinkunst“ für alle Altersklassen geboten, und sollte Hoffmann-Nachfolger Kröck, wie in einem Zeitungsinterview angekündigt, Fringe tatsächlich abschaffen, wäre das sehr, sehr schade. Wie immer kann auch diese Programmankündigung nur mit der Empfehlung enden, sich nach Lektüre noch etwas schlauer zu machen.

Und was macht Hoffmann, wenn er in Recklinghausen nichts mehr macht? Nun, nach wie vor ist er ja auch noch Intendant des Luxemburger Nationaltheaters. Dort möchte er zukünftig häufiger Regie führen, mehr Stücke in französischer Sprache inszenieren.

Das reicht gewiß für den Moment. Für einen Nachruf wäre es noch etwas früh.

www.ruhrfestspiele.de