Trashiger Kirchen-Trip – Wenzel Storchs „Maschinengewehr Gottes“ in Dortmund

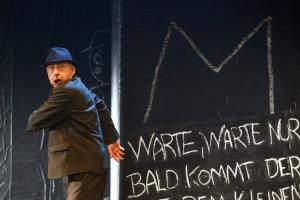

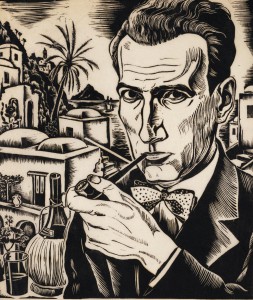

Drei Meßdiener suchen einen Priester: Egon (Thorsten Bihegue, vorn), Lutz (Leon Müller) und Erika (Finnja Loddenkemper). Foto: Birgit Hupfeld/Theater Dortmund)

Die Geschichte muß man nicht glauben, aber sie erzählt sich gut: Nesselrodes Kaplan Buffo ist komplett ausgeflippt, hat sich in der Dorfkneipe betrunken, auf den Tischen getanzt und schließlich die Gemeinde samt Kirche und Schäfchen beim Knobeln an Bauer Hümpel verloren.

Jetzt fehlt von ihm jede Spur, zurück bleiben im Beichtstuhl der Oberministrant, die Meßdienerin und der Meßdiener in ihren roten Gewändern. Am nächsten Morgen kommt Bauer Hümpel mit dem Trecker und pflügt die Kirche erstmal unter, um Erbsen anzubauen. Es sieht nicht gut aus für den örtlichen Katholizismus in Wenzel Storchs neuem Stück „Das Maschinengewehr Gottes“, das jetzt im Studio des Dortmunder Schauspiels und in der Regie des Autors seine Uraufführung erlebte.

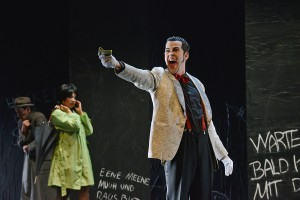

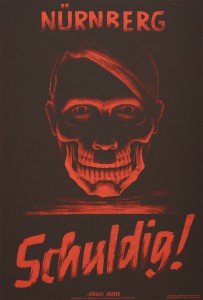

Was also tun, um Gottes Willen? Die verschreckte Meßdienerschaft schmeißt ihr Geld zusammen und erwirbt im Christlichen Kaufhaus einen neuen Priester, der sich indes bald als schießender Automat entpuppt und explodiert. Vorher hat er noch, ein Kassettenrekorder ist eingebaut, markige Sprüche von Pater Leppich abgelassen, der (das ist jetzt nicht erfunden) in den 50er Jahren die katholische Christenheit mit sexualfeindlichen, repressiven Brutalbotschaften missionierte oder besser vielleicht: einschüchterte. Man nannte ihn so, wie Wenzel Storch nun auch sein neuestes Stück genannt hat: „Das Maschinengewehr Gottes“.

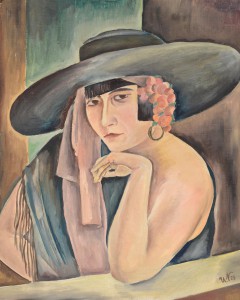

„Das Maschinengewehr Gottes“ (Andreas Beck, vorn) und Meßdiener Egon (Thorsten Bihegue).(Foto: Birgit Hupfeld/Theater Dortmund)

Kloster-Domina und Hostinettenbär

Ich erzähl die Geschichte noch ein bißchen weiter, sie ist wirklich witzig. In den Überresten des explodierten Priesters denn also finden die Meßdiener Hinweise auf ein Damenkloster im fernen Schlesien, wo bei der Oberin Ejaculata die Lösung der Probleme liegen könnte. Übrigens heißt die Oberin dort Domina, kommt aus dem Lateinischen, was keiner mehr versteht.

Durch das gefährliche Rote-Bete-Gebirge machen sich die frommen Nesselroder Meßdiener auf zum legendären schlesischen Kloster, wo sich die Oberin, wie sich bald nach der Ankunft herausstellt, weitgehend von den anderen zurückgezogen hat und nur noch ganz spezielle Hostien zu sich nimmt. Die Hostien bringt der Hostinettenbär, und immer, wenn er da war, geht’s der Mutter Oberin besonders gut. Dann hat sie wohl, wie wir Altvorderen zu sagen pflegten, ein saures Köpfchen, dann ist sie auf dem Trip. Liegt in dieser Erkenntnis die Lösung der Probleme?

Die Trips der Mutter Oberin – mit der Nacherzählung soll es an dieser Stelle sein Bewenden haben – fügen sich gleichsam nahtlos ein in diese fiebrig irrlichternde, trashige und meistens auch recht lustige Geschichte, in der alle irgendwie und irgendwo auf einem Trip sind, die Personen des Stücks ebenso wie die realen Vorbilder, allen voran der schon erwähnte Pater Leppich.

Zum Schluß tanzen die Bäume

Doch auch Schriftsteller, die jungen katholischen Seelen mit Buchtiteln wie „Satanella oder die Rache des Geissler“ den rechten Weg weisen wollten, waren wohl auf ihrem speziellen Trip, jedenfalls recht schräg drauf. Das „Einführungsreferat“ des Gemeindereferenten gibt zu Beginn der Aufführung einen kleinen Überblick über katholische Jugendbücher der Adenauerzeit. Vielleicht hat sich Storch sogar ein bißchen von ihnen inspirieren lassen, doch wir wollen nichts unterstellen.

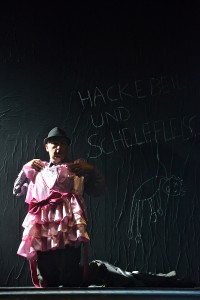

Schwester Adelheid (Julia Schubert, vorn mit Notenblatt) und einige schlesische Nonnen (Damen des Dortmunder Sprechchors). Rechts im Bild die wackeren Meßdiener. (Foto: Birgit Hupfeld/Theater Dortmund)

Und schon gar keinen Drogenmißbrauch! Aber das Theaterstück ist ein Trip, und man muß dankbar sein, daß der Horror sich nur von Ferne andeutet. Denn sonst wäre das ein Horrortrip, und die gibt es bekanntlich ja auch. Hier aber wird alles gut, und gegen Ende der Veranstaltung tanzen wunderschön gestaltete, knorrige alte Bäume, für deren Herrichtung Heike Scheika genannt wird, mit Nonnen und Meßdienern über die Bühne (Pia Maria Mackert). Frohsinn pur? Lucy in the Sky? Ist doch egal.

Pädagogisches Streben

Die katholische Kirche, ein zentrales Motiv in Wenzel Storchs Weltsicht, verfügte in den 50er, 60er Jahren (und vielleicht noch immer) über ein höchst problematisches Personal, das in seinem pädagogischen Streben unsägliche Bizarrerien hervorbrachte, viele junge Menschen nachhaltig schädigte. Diese Verhältnisse will Storch offenbar dem Vergessen entreißen, sie geißeln und über sie lachen lassen. Für eine bessere Erkennbarkeit des Unsäglichen setzt er gern noch einen drauf, fügt beispielsweise kirchlichen Benamungen solche aus der Phantasie hinzu, führt etwa die frommen Schwestern vom Orden der barmherzigen Seepferdchen ein, die die Heilige Limousine anbeten.

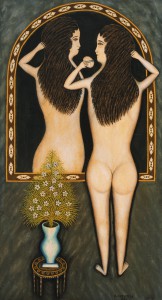

Julia Schubert und Ekkehard Freye im Nonnengewand, außerdem einige entzückende Bäume, mit denen man sogar tanzen kann. (Foto: Birgit Hupfeld/Theater Dortmund)

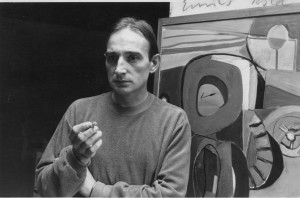

Natürlich stimmt es nachdenklich, daß dieser Autor (Jahrgang 1961) so unerbittlich ist, es nicht gut sein läßt, nicht die Makel einer dunklen Vergangenheit zuschreibt, die heute überwunden ist, sondern jetzt schon sein zweites Stück über diese problematische Institution verfaßt. Letztes Jahr lief in Dortmund sein Stück „Komm in meinen Wigwam“.

Doch ist es, wie es ist. Also nehmen wir dem Storch das, was er sagt, einfach mal ab und erfreuen uns an dem überaus geschmeidigen, komödienhaften Abend, der dieser Obsession entspringt.

Im Spiel der Mimen ist unaufgeregte Heiterkeit der Grundton, freundliche Gespräche reihen sich, niemals verliert jemand die Beherrschung, und häufiger ertappt man sich bei der Frage, ob die mit kraftvollen Kalauern reich garnierten Dialoge komplexe Doppeldeutigkeit prägt oder ob sie nur blühender Nonsens sind. Bemerkenswert ist schließlich die sorgfältige, stets jedoch moderat bleibende Garnierung mit stimmigen Sounds, Melodien und Schlagern (Gertfried Lammersdorf).

Ein starkes Ensemble

Nun aber, endlich, gilt es die starke Darstellerriege zu preisen, aus der Thorsten Bihegue hervorragt, denn wir ja schon aus dem Wigwam kennen. Als gehemmter, dürrer und immer etwas enthoben daherschreitender Oberministrant ist er mit seinem scheuem Lächeln nichts weniger als die Idealbesetzung und die Hauptfigur des Abends.

Andreas Beck verkörpert mit beeindruckender Leibesfülle gleich fünf Personen, Bruder Stanislaus, das Maschinengewehr Gottes, Schankwirtin, Weihbischof und Bauer Hümpel. Heinrich Fischer, der Senior aus dem Seniorenclub des Schauspiels Dortmund, hat mit seinem kehlig–westfälischen Zungenschlag ebenfalls fünf Personen zwischen Kaplan Buffo und Doktor Drammammapp auf der Liste und meistert das problemlos.

Finnja Loddenkämper und Leon Müller, beide Mitglieder des Jugendclubs „Theaterpartisanen“, überzeugen als Meßdiener Erika und Lutz, Ekkehard Freye schließlich ist als sportlicher Postbote auf dem Klappfahrrad so etwas wie der „Sidekick“, ein guter Geist mit frischen Postnachrichten, die die Handlung immer wieder vorantreiben.

Schließlich zu nennen bleiben Maximilian Kurth (Gemeindehelferin), Maximilian Steffan (Hostinettenbär) und Julia Schubert (Schwester Adelheid) sowie acht Damen des Dortmunder Sprechchors (Namen unten), die hier die schlesischen Nonnen geben. Und alle, alle spielen sie dieses Stück in einer schauspielerischen Qualität, die man sich auf dieser Studiobühne immer wünschen würde.

Begeisterter Applaus.

(Die Damen des Dortmunder Sprechchores sind Annette Struck, Birgit Rumpel, Sabine Kaspzyck, Regine Anacker, Solveig Erdmann, Heike Lorenz, Katrin Osbelt und Ulrike Wildt).

- Weitere Termine: 17., 27. Dezember 2015, 17. Januar 2016.

- Infos und Karten Tel. 0231 50 27 222

- www.theaterdo.de