Garantie auf Gänsehaut: Das Gesangsoktett VOCES8 sprengte beim Düsseldorf Festival das Kartenangebot

Die „Königin der hohen Töne“ tritt zurück: Andrea Haines, Sopranistin des weltberühmten Vokalensembles VOCES8, wird in diesen Tagen von der Texanerin Savannah Porter abgelöst. Haines wirkte beinahe am längsten an der nunmehr 20-jährigen Erfolgsgeschichte der Formation mit, übertroffen nur von Gründungsmitglied Barnaby Smith. Beim Düsseldorf Festival ergab sich jetzt die wohl letzte Gelegenheit in Deutschland, sie live zu erleben.

Die „Königin der hohen Töne“ tritt zurück: Andrea Haines, Sopranistin des weltberühmten Vokalensembles VOCES8, wird in diesen Tagen von der Texanerin Savannah Porter abgelöst. Haines wirkte beinahe am längsten an der nunmehr 20-jährigen Erfolgsgeschichte der Formation mit, übertroffen nur von Gründungsmitglied Barnaby Smith. Beim Düsseldorf Festival ergab sich jetzt die wohl letzte Gelegenheit in Deutschland, sie live zu erleben.

Lange Schlangen bildeten sich vor der derzeit eingerüsteten Johanneskirche in der Altstadt, eine der Stationen der aktuellen Europatournee von VOCES8 (sprich: ˈvo:tʃes eɪt). Die Kartennachfrage war so stark, dass die Organisatoren des Festivals das Ensemble baten, sein Konzert zweimal hintereinander zu geben (17 Uhr und 20 Uhr).

Festival-Intendantin Christiane Oxenfort begrüßt das Publikum in der Johanneskirche. (Foto: Albrecht Korff).

Hocherfreut berichtete die Festival-Intendantin Christiane Oxenfort in ihrer Anmoderation von der Zusage. Verständlich, denn wenn diese acht Sängerinnen und Sänger ihre Stimmen zu einem einzigen Instrument verschmelzen lassen, ist Gänsehaut garantiert. Sie haben die Kunst des A-cappella-Gesangs, also der Chormusik ohne instrumentale Begleitung, in neue Sphären gehoben. Das ist wörtlich zu verstehen, denn die Strahlkraft von VOCES8 scheint oft nicht mehr von dieser Welt. Ob ein- oder mehrstimmig, ob leise oder laut: Der Klang ist kristallklar, die Intonation lupenrein, die Sogwirkung unwiderstehlich.

Nachtstücke von der Renaissance bis in die Gegenwart haben die Briten für ihr Programm „Draw on sweet night“ zusammengestellt, benannt nach einem englischen Madrigal von John Wilbye. Die Veranstalter übersetzen das mit „Zieh herauf, süße Nacht“. Gedanklich nahe liegt aber auch das „Verweile doch“ aus Goethes „Faust“, das die Ewigkeit des Augenblicks ersehnt. Die Werkauswahl hat kontemplativen Charakter: Gebete, Nachtlieder, Renaissance-Hymnen und Jazzstandards erklingen in ruhiger Folge.

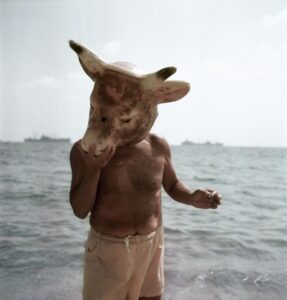

Die „Queen of high notes“, Andrea Haines (Mitte), in perfektem Zusammenklang mit der Stockholmerin Eleonora Poignant (l.) und Katie Jeffries-Harris. (Foto: Albrecht Korff).

Bewusst – und auch ihrer Tradition folgend – verschränken VOCES8 dabei alt und neu. Thomas Tallis‘ Hymnus „Te lucis ante terminum“ aus dem 16. Jahrhundert lassen sie nahtlos in ein „Nachtgebet“ von Alec Roth aus dem Jahr 2017 übergehen. Schon hier erreicht die Formation den schwebenden Klang einer Glasharmonika. Die Silben des abschließenden „Amen“ setzen sie so samtpfötig voneinander ab, dass man sich nichts sehnlicher als absolute Stille wünschte. Doch der Wochenend-Wahnsinn in der Düsseldorfer Altstadt schickt wummernde Bässe durch die Kirchenwände. Während das Publikum konzentriert lauscht, tobt draußen eine Welt, die kaum mehr Hemmungen kennt.

Im „Nachtlied“ von Max Reger zeigen VOCES8, dass sie sich vor der deutschen Diktion nicht fürchten müssen. Die Textverständlichkeit ist hoch. Melodielinien ohne jeden Bruch zieht die Formation in „Morningstar“ von Arvo Pärt. Dann folgen erste Ausflüge in Jazz-Gefilde. „April in Paris“ von Vernon Duke und Yip Harburg schlendert in der Version des VOCES8-Arrangeurs Jim Clements charmant um die Ecke, samt lautmalerischer Imitation des Schlagzeug-Rührbesens.

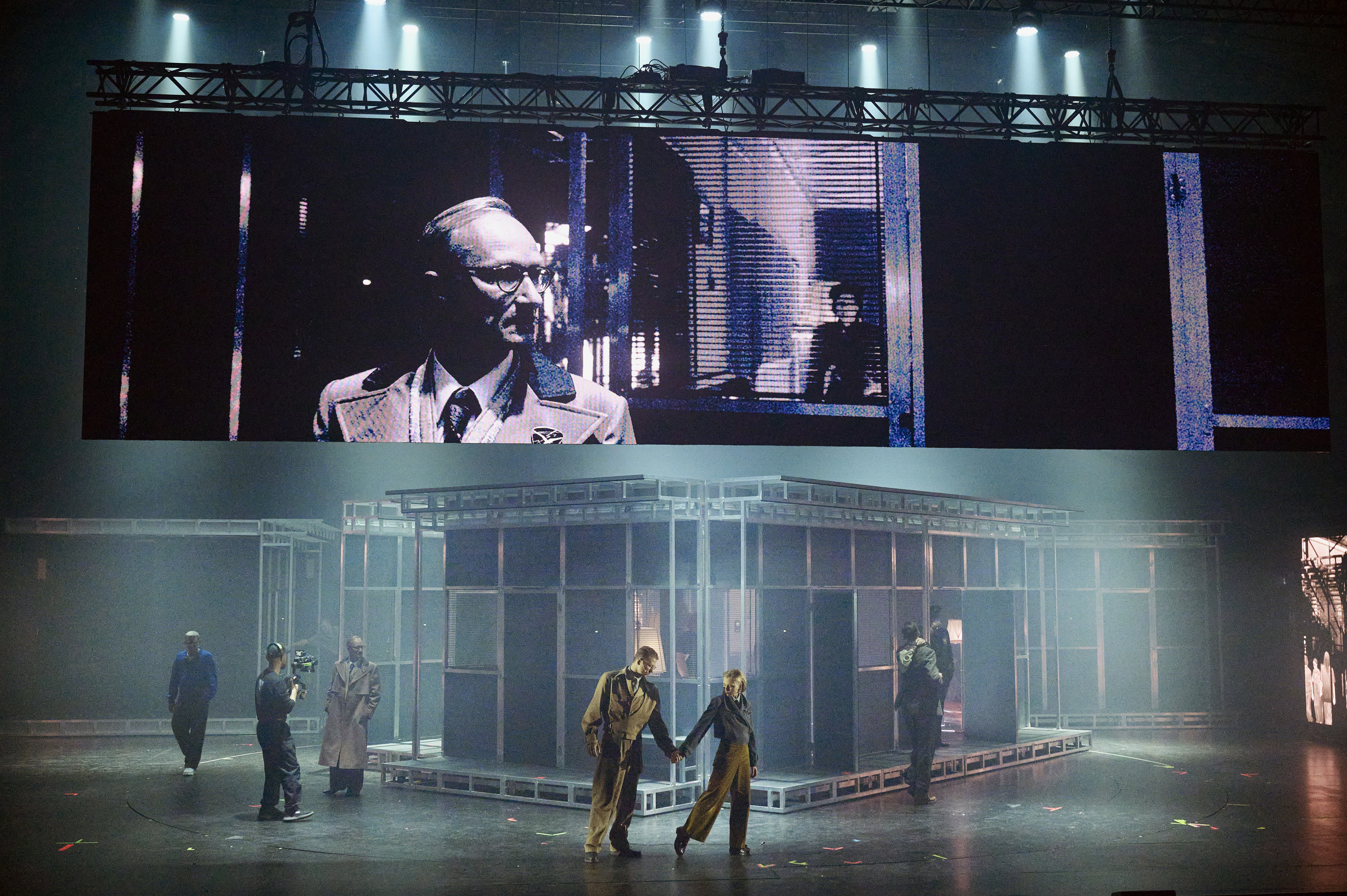

In der Weite des Kirchenraums: Das Oktett VOCES8 zeigte sich von der akustischen Situation in der Johanneskirche sehr angetan. (Foto: Albrecht Korff).

An Vincent van Gogh dachte Don McLean bei seinem Stück „Vincent“, dessen Text sich in direkter Rede an den Maler richtet und wehmütig über eine verständnislose Welt nachsinnt. Von Jim Clements als Quintett arrangiert, singt der Tenor Blake Morgan ein Solo wie Samt und Seide, umschmeichelt von den Vokalisen seiner Kolleginnen und Kollegen. Alles ist bittersüße Melancholie, traurig und trostvoll zugleich.

Und damit nicht genug der Wunder. Im „Nunc dimittis“ von Gustav Holst setzen die Stimmen nacheinander ein: Der Gesang wogt wie eine Welle vom Bass-Solo hinauf zum Sopran. Die Frauen und Männerstimmen singen zunächst im Wechsel, steigern sich dann vereint zu einem Fortissimo, das einer Orgel an Durchschlagskraft kaum nachsteht. Dann wieder Streicheinheiten für die Seele, mit „The long day closes“ von Arthur Sullivan und dem ätherischen „Draw on sweet night“ von John Wilbye.

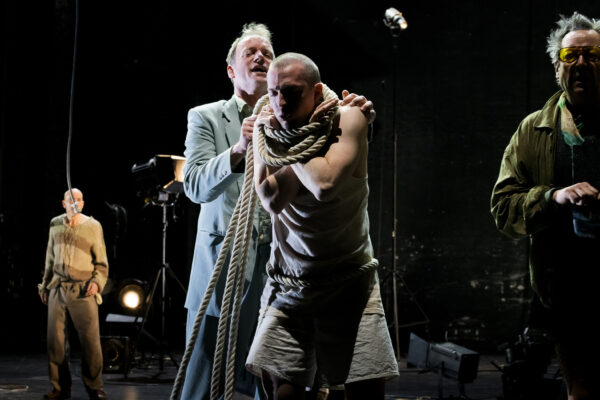

Barnaby Smith (l.) ist Gründungsmitglied und künstlerischer Leiter der berühmten Vokalformation. Seine Kollegen Christopher Moore und Dominic Carver (v.l.) sind für das Bariton- und Bassfundament zuständig. (Foto: Albrecht Korff).

VOCES8 ist nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil die Gruppe sich dem Publikum stark zuwendet. Die Sängerinnen und Sänger moderieren ihr Programm mit einem Schuss charmanter britischer Selbstironie, erklären und vermitteln die Stücke, die sie singen. Dass sie auch Entertainer-Qualitäten besitzen, zeigen sie zum Schluss mit zwei Collagen. Zunächst huldigen sie James Bond, indem sie die Titelsongs „You only live twice“ und „For your eyes only” vermischen. Danach verbinden sie „I get a kick out of you” und „New York, New York” zu einem Potpourri. Applaus und Bravorufe überschütten das Ensemble.

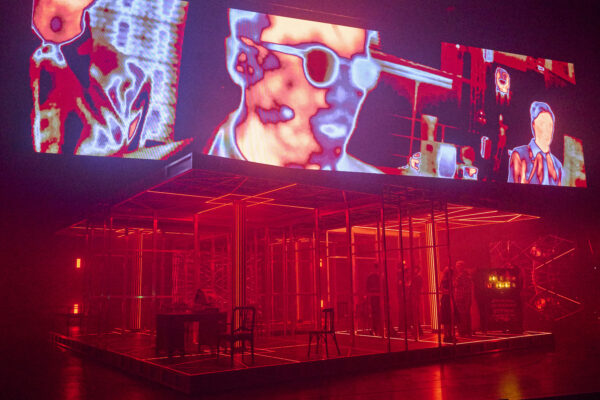

Ein weiterer Höhepunkt des Düsseldorf Festivals findet ebenfalls in der Johanneskirche statt: Vom 8. November an steht die monumentale Messe von Leonard Bernstein auf dem Programm, die als visionäre Reflexion über Glauben und Zweifel gilt. Zum Einsatz kommen drei Chöre, ein Solisten-Ensemble, Orchester und eine Rockband.

(Informationen zum Festival: www.duesseldorf-festival.de)