Unterm Baum ist alles möglich: Tschechows „Möwe“ an der Berliner Schaubühne

„Die Möwe“: Szene aus Thomas Ostermeiers Inszenierung mit Stephanie Eidt und Joachim Meyerhoff. (Foto: Gianmarco Bresadola / Schaubühne)

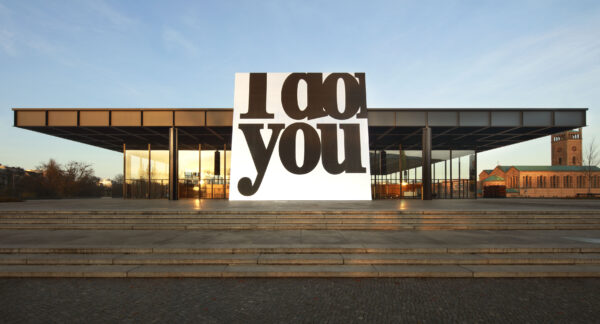

Welch grandioser Anblick! Eine gigantischer Baum steht wuchtig auf der Spielfläche und ragt in den Bühnenhimmel. Die Äste schwingen weit in den Raum hinein, die raschelnden Blätter schweben über den Köpfen des Publikums. Tribünen umzingeln den romantisch-verwunschenen Ort, an dem alles möglich scheint: Liebe und Hass, Neid und Eifersucht und natürlich der ewige Streit zwischen den Geschlechtern, der Kampf zwischen alt und jung, konventioneller Kunst und revolutionärem Aufbruch.

Hier, wo die Vögel fröhlich zwitschern, lässt es sich wunderbar verweilen und träumen, hier, wo die Sonne alles in mildes Licht tauscht, kann man sich verlieben und trennen, beleidigen und wieder versöhnen. Plötzlich zerreisst das grollende Donnern eines Kampfjets den weltflüchtigen Scheinfrieden, lässt das ritualisierte Gerede über neue Formen in der Kunst verstummen, die Gefühlswallungen der Liebenden erstarren. Ein kurzer, irritierender Moment. Dann geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Würde nicht der unter emotionalem und intellektuellem Dauerdruck stehende Dichter Konstantin sich eine Kugel in den Kopf schießen, könnte das Leben sogar gut und schön sein.

Thomas Ostermeier inszeniert Tschechows „Die Möwe“ an der Berliner Schaubühne als luftig-verspielten, manchmal sogar komischen Sommernachtstraum. Zwar orientieren sich Handlung und Text weitergehend an Tschechows Text. Doch die Schauspieler dürfen sich ihren eigenen Reim machen und sich ihre Rollen nach Gusto zurechtbiegen. Vor allem Joachim Meyerhoff nutzt die Freiheit und zeichnet mit feiner Ironie und fahrigen Gesten einen schnoddrigen und zynischen, mit sich selbst und der Welt hadernden Großdichter Trigorin. Meyerhoff, im Nebenbenberuf selbst erfolgreicher Schriftsteller, kennt die Nöte eines Autors, den es an den Schreibtisch drängt und der vor Schreibdruck kaum je zum eigenen Erleben kommt, nur zu gut. Ständig fummelt er mit losen Zetteln herum, auf denen er alles, was er sieht und hört, notiert. Seine unterwürfige Liebe zur überdrehten Schauspiel-Diva Arkadina (Stephanie Eidt) oder seine romantisch verklärte Affäre mit Nina (Alina Vimbai Strähler), die gern so frei wäre wie die Möwe im esoterischen Text des frustrierten Bühnen-Brausekopfs Konstantin (Laurenz Laufenberg): Alles ist für Trigorin nur Material für mögliche neue Erzählungen und Theaterstücke.

Ob Meyerhoff in hautenger Unterhose halbnackt zum See watschelt, um zu angeln, oder ob er sich literweise Bier in die vom rhetorischen Firlefanz ausgetrocknete Kehle schüttet: Alles gerät ihm zur urkomischen und zugleich tragischen Slapsticknummer der Vergeblichkeit. Neben seiner raumgreifenden Präsenz und sprachlichen Raffinesse wirken alle anderen wie Statisten, unfertige Figuren, die um ihre Daseinsberechtigung kämpfen und sich in zu kurz gesprungene Klischees flüchten.

Landhausbesitzer Sorin (Thomas Bading) ist ein zittrig-zeternder, lächerlicher Greis, der den verpassten Chancen seines langweiligen Lebens nachtrauert. Gutsverwalter Schamrajew (David Ruland) poltert mit Berliner Schnauze und blutbeschmiertem Schlachtermesser durchs kunstsinnige Getriebe. Die immer ganz in schwarz gekleidete Mascha (Hevin Tekin) ist ein trauriger Punk mit Null-Bock-Allüren. Warum auch nicht. Unter dem schützenden Dach des riesigen Baumes und seines üppig wuchernden Blätterwaldes ist alles möglich.

„Die Möwe“, die nächsten Vorstellungen am 18., 19., 20. und 21. Mai, Berlin, Schaubühne. Tickets unter 030/89 00 23, ticket@schaubuehne.de