Ist da draußen noch jemand auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken in Buchform? Hier ein paar empfehlende Hinweise in verschiedenen Geschmacksnoten:

Zunächst die so genannte Hochliteratur, wie es sich konservativ-feuilletonistisch gehört:

Rühmkorfs funkelnde Lyrik

Das ist wahrlich kein Geheimnis mehr: Der 1929 in Dortmund geborene, später freilich aus hanseatischer Überzeugung in Hamburg ansässige Peter Rühmkorf gehört zu den wichtigsten Lyrikern der bundesdeutschen Nachkriegszeit. Insofern ist eine Gesamtausgabe seiner Gedichte ein besonderes, vielfach funkelndes Juwel der Sprachkunst. Rühmkorfs Tod im Jahr 2008 bedeutet einen immensen Verlust für die Literatur, der immer noch schmerzt.

Er war (ähnlich wie der mit ihm befreundete Robert Gernhardt) einer, der die Überlieferung von Reim und Metrik wach und lebendig gehalten hat – und er hat die althergebrachten Formen mit neuen Inhalten reich gefüllt. Im souveränen Spiel mit gebundenen und freien Versen kommt ihm im hiesigen Sprachraum wohl keiner aus seiner Generation gleich.

Die von Bernd Rauschenbach sorgfältig edierte Ausgabe „Sämtliche Gedichte“ enthält alle Lyrikbände von 1956 bis 2008 und (in Auswahl) ganz frühe Schöpfungen, die ab 1947 im Selbstverlag erschienen sind.

Dies ist ein Buch, das einen Ehrenplatz im Regal verdient und das man als Vademecum stets griffbereit halten sollte. Hier wird ein wesentlicher Teil des Lebenswerks ausgebreitet; hier kann man Sprachfeinheiten geradezu genießerisch schlürfen und wird überdies noch mit luziden Erkenntnissen belohnt. Rühmkorf hat ja nicht nur die ewigen Themen Liebe und Tod bedichtet, sondern war auch ein eminent politischer Kopf mit links geschärften Sinnen. Legendär wurde diese lyrische Essenz: „Bleib erschütterbar – und widersteh.“

Für den unverwechselbaren Klang (in Rühmkorfscher Diktion „einmalig / wie wir alle!“), in dem auch Alltagssprache aufgehoben ist, nur mal ein Beispiel, das Rühmkorf selbst als Bagatelle bezeichnet hat:

Abschiede, leicht gemacht

Denen, die vor Gier nach Ewigkeit entbrennen,

geb ich mich geniert

als sterblich zu erkennen.

Lieber als verhaunen Bällen nachzusinnen,

zieh ich vor,

nochmal von vorne zu beginnen.

Allerdings, statt bieder vor mich hinzuwerkeln,

scheint mir lustiger,

freischaffend loszuferkeln.

Dies als Kunstgesetz gesamt gesehen:

Ein Gedicht, das auf sich hält,

das läßt sich gehen.

Und je tiefer ich empfinde, um so seichter

schmiere ich mich aus,

dann fällt der Abschied leichter.

Da haben wir es also mal wieder: das Leichte, das so schwer zu machen ist. In der Nachfolge von Heine, Benn und Ringelnatz (unter anderen) hat Rühmkorf beileibe nicht nur höheren Jux getrieben, sondern auch die Vergänglichkeit besungen wie nur je einer seit barocken Zeiten. Doch auch die Fährnisse zwischen Geilheit und Vögeln wusste er in sprühend wohlgesetzte Worte zu fassen. Der Mann, der sich zuweilen als (erotischer) Filou gefiel, war intellektuell ein Ausbund an Unbestechlichkeit. An seinem lyrischen Zuspruch konnte und kann man sich nicht nur ergötzen, sondern aufrichten.

Noch ein Zitat, ein vermeintlich unscheinbares, das aber zu denken gibt. Aus dem Gedicht „Zum Jahreswechsel“:

Diese Welt kann doch nicht so gemeint sein

Wie sie aussieht, oder?

Peter Rühmkorf: „Sämtliche Gedichte“ (Hrsg.: Bernd Rauschenbach). Rowohlt Verlag. 621 Seiten. 39,95 €

_________________________________

Briefe von Christa Wolf

Nun zu einer literarischen Protagonistin, ja Repräsentantin aus dem östlichen Teil Deutschlands, die im selben Jahr geboren wurde wie Rühmkorf: Christa Wolf (1929-2011), Autorin von Büchern wie „Kindheitsmuster“, „Der geteilte Himmel“, „Nachdenken über Christa T.“, „Kassandra“, „Kein Ort. Nirgends“ und „Störfall“, hat auch umfangreiche Konvolute von Briefen hinterlassen, um die es hier geht.

Insgesamt enthält die vorliegende Auswahl der „Briefe 1952-2011“ genau 483 Schriftstücke, die sich an rund 300 Adressaten richten. Abgedruckt sind nur die Briefe von Christa Wolf, nicht aber die Schreiben ihrer Briefpartner. So wirkt das Ganze gelegentlich etwas monologisch, man muss sich einiges hinzu denken. Immerhin sind rund 90 Prozent der abgedruckten Briefe bislang noch nicht veröffentlicht worden. Auch das gibt dieser Sammlung, bei aller wohlweislichen Beschränkung im Einzelnen, einiges Gewicht.

Der Obertitel lautet „Man steht sehr bequem zwischen allen Fronten“ und könnte als Zitat auch etwas sarkastisch gemeint sein. Denn gar so bequem kann es nicht immer gewesen sein für Christa Wolf. Vielfach ereilte sie der Vorwurf, dem SED-Staat doch etwas zu sehr auf den Leim gegangen zu sein.

Über sehr lange Zeit hinweg ist sie zumindest von naiver Gutgläubigkeit gewesen. Spätestens im Gefolge der Biermann-Ausbürgerung aus der DDR (1976) hat auch sie Farbe bekannt. Freilich hielt sie damals immer noch Erich Honecker für eine ansprechbare Instanz: „Sehr geehrter Genosse“ lautete ihre Anrede, und sie bat ihn brieflich darum, inhaftierte Autoren zu begnadigen. Hat sie damit das Menschenmögliche versucht, oder hat sie gar zu sehr laviert? Darüber könnte man noch heute lange streiten. Doch allmählich verblassen die Meinungskämpfe jener Tage.

In der ausgewählten Korrespondenz (insgesamt hat Christa Wolf wohl um die 15.000 Briefe verfasst) tauscht sie sich nicht nur mit Schriftstellern (u. a. Grass, Frisch, Sarah Kirsch, mit der sie sich später heillos überworfen hat) aus, sondern auch mit „ganz normalen“ Lesern. Dafür hat sie viel Geduld aufgebracht. Nur ganz selten wurde sie zornig, so etwa, als sie den Schülerinnen eines Deutsch-Leistungskurses barsch deren absolute Unkenntnis ihres Werkes vorwarf und sich über „absurde“ und „verletzende“ Fragen beschwerte. Wie gesagt, das war eine Ausnahme.

Man muss wissen, dass Christa Wolf wegen der Stasi-Briefzensur häufig nicht offen schreiben konnte, sondern ihre Botschaften und Anliegen allenfalls sprachlich verschlüsselt übermitteln konnte, was der verbalen Kunstfertigkeit mitunter zuträglich war. Besonders ehrlich klingen manche der Briefe, die sie seinerzeit nicht abgeschickt hat, die aber erhalten geblieben sind. Dass Wolfs Werke und Briefe zudem von grundsätzlicher Sprachskepsis durchzogen sind, lässt dieses Zitat aus „Nachdenken über Christa T.“ ahnen: „Wie man es erzählen kann, so ist es nicht gewesen“.

Christa Wolf: „Man steht sehr bequem zwischen allen Fronten – Briefe 1952-2011“. Suhrkamp Verlag. 1040 Seiten, 38 €

___________________________________

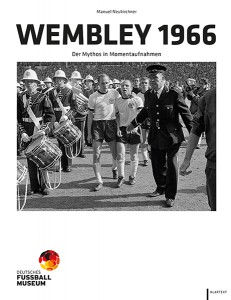

Ein einziges Tor

Dass über eine Mannschaft oder ein Turnier ganze Bücher entstehen, mag angehen. Aber über ein einziges Tor?

Ganz klar, es gibt aus deutscher Sicht nur einen Treffer, der buchfüllend ist: das wohl für alle Ewigkeiten umstrittene 3:2 beim Endspiel der Fußball-WM 1966. Bekanntlich wurde das Tor für England gegeben, obwohl der Latten-Abpraller mutmaßlich vor der Linie aufschlug. So jedenfalls die deutsche Lesart.

Dass man diesen fußballhistorischen Moment in tausend Facetten ausbreiten und anreichern kann, beweist Manuel Neukirchner, Chef des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund, mit dem Band „Wembley 1966“, der vor allem von der vielfältigen und großzügigen Bebilderung lebt.

Das 50 Jahre zurück liegende Ereignis spiegelt natürlich auch längst den damaligen Zeitgeist wider, so dass das Match über das rein Fußballerische hinaus interessant ist. Also war es auch dem Deutschen Fußballmuseum eine Sonderausstellung wert. Hier haben wir das Begleitbuch dazu.

Wie simpel die Sache damals im Grunde gewesen ist, formuliert treffsicher der damals beteiligte (und vom 4:2-Endergebnis für England tief enttäuschte) Mittelstürmer Uwe Seeler im Interview für den vorliegenden Band: „Für die Engländer war er drin, für uns Deutsche nicht. So einfach ist das.“

Man darf ergänzen: einfach kompliziert. So, dass man ganze Bücher darüber machen kann… Und somit hätten wir auch ein passendes Geschenk für altgediente Fußballfans.

Manuel Neukirchner: „Wembley 1966. Der Mythos in Momentaufnahmen“. Deutsches Fußballmuseum, Dortmund/Klartext Verlag, Essen. 160 Seiten, großformatiger Bildband (Broschur) mit zahlreichen Abbildungen (Farbe und schwarzweiß). 14,95 Euro.

_____________________________________

Ruhrgebietskrimi

Wer für Ruhrgebietskrimis zu haben ist, freut sich vielleicht über dieses etwas kleinere Geschenk: „Am Boden“ von Lucie Flebbe dreht sich zunächst u.a. um den riskanten Kletter-Trendsport „Roofing“.

Ein Student wird verdächtigt, einem Freund bei einer Klettertour einen Stoß versetzt zu haben – mit tödlichen Folgen. Lucie Flebbes schon mehrfach erprobte Privatdetektivin Lila Ziegler und ihr Partner Ben Danner wollen den Fall aufklären – ein Unterfangen mit ungeahnten Weiterungen. Alsbald geht es auch um häusliche Gewalt (Lila zeigt ihren eigenen Vater an), und schließlich kommt es zu einem spektakulären Showdown im Bochumer Opel-Werk. Merke abermals: Aufgegebene Industrie-Standorte des Reviers (vgl. auch Phoenix West und ähnliche Locations in Dortmunder „Tatort“-Folgen) eignen sich oft bestens als Krimischauplätze.

Lucie Flebbe: „Am Boden“. Kriminalroman. Grafit Verlag, Dortmund. Paperback, 251 Seiten, 11 Euro (als E-Book 9,99 €)

______________________________________

Architektur der Region

So. Und nun hätten wir noch etwas für die an Kunst und Architektur Interessierten.

Christoph Rauhut und Niels Lehmann stemmen ein wahrhaft ambitioniertes Projekt. Seit einigen Jahren widmen sie sich eingehend der Architektur des Expressionismus, ein Band über herausragende Beispiele in Berlin und Brandenburg hatte den Anfang einer groß angelegten Reihe gemacht. Jetzt liegt ein weiterer Band vor, der sich den einschlägigen Baubeständen an Rhein und Ruhr zuwendet.

Zur ersten Orientierung schaue man am besten gleich ganz hinten nach, nämlich im reichhaltigen Gebäuderegister, das nicht nur Geschäfts-, Büro und Industriebauten auflistet, sondern auch öffentliche Gebäude, Sakralbauten und Wohnhäuser.

Auch wenn so vieles im Krieg zerstört worden ist, so gibt es doch auch in NRW noch eine imponierende Fülle von oftmals monumentaler expressionistischer Architektur (manches freilich nur noch in fragmentarischer Form), wobei gerade im Ruhrgebiet jede Stadt ihr eigenes Profil ausgebildet hat.

Die Textbeiträge in diesem Band (jeweils auf Deutsch und Englisch) sind sehr überschaubar, es handelt sich zwar um ein Ergebnis, nicht aber um die Wiedergabe einer fundierten wissenschaftlichen Aufarbeitung. Den weit überwiegenden Teil des Buches machen Fotografien und Lagepläne aus. Das darf sicherlich auch als Ermunterung verstanden werden, sich das eine oder andere der insgesamt 155 Gebäude einmal selbst anzusehen.

Um nicht ins Uferlose zu geraten, hier nur ganz wenige Beispiele aus dem Ruhrgebiet: Bogestra-Verwaltung (Bochum), Hans-Sachs-Haus (Gelsenkirchen), Union-Brauerei/Dortmunder „U“, Hauptpost (Essen), Polizeipräsidium (Oberhausen), Volkshochschule (Gladbeck), Gebäudeensemble Hauptfriedhof (Dortmund).

Im Vorwort heißt es, die vorgestellten Bauten (vorwiegend aus den 1920er Jahren) ließen samt und sonders künstlerischen Gestaltungswillen erkennen und stünden einer auch damals schon drohenden Banalisierung des Metiers entgegen. Und wie sieht’s damit heute aus? Eine Frage, bei der man unwillkürlich seufzt.

Christoph Rauhut/Niels Lehmann: „Fragments of Metropolis – Rhein & Ruhr. Das expressionistische Erbe“. Hirmer Verlag. 256 Seiten (Format 15,5 x 24,5 cm). 156 Farbabbildungen, 30 Pläne und Karten. 29,90 Euro.