Eigentlich war das damals alles saugefährlich. Die Dortmunder „Kampfbahn Rote Erde“ war für 35000 Besucher ausgelegt, manchmal aber kamen 45000 oder gar 50000 und fanden notdürftig „Platz“, auch im Geäst der Bäume ringsum. Was da alles hätte passieren können!

Das Marathontor der 1926 eröffneten „Kampfbahn Rote Erde“. (Foto: Bernd Berke)

Nun, falls tatsächlich etwas Schlimmes geschehen sein sollte, so hat sich die damalige Presse offenbar nicht weiter darüber aufgeregt und es ist allenfalls mündlich in kleineren Zirkeln überliefert worden.

„Wellenbrecher“ erst in den 60ern

Erst in den 60er Jahren, als der BVB (frühe Meisterschaften anno 1956, 1957 und 1963 – es kamen später bekanntlich noch einige hinzu) hier auch im Europapokal spielte, wurden zwischen den Stehplätzen erstmals „Wellenbrecher“ installiert, die das wahnwitzige Gedrängel kanalisieren sollten. Heute würde kein Mensch mehr solch ein Stadion für Spitzenfußball genehmigen. Doch ehedem war es ein Stolz der Stadt und es bleibt ein längst denkmalgeschütztes Juwel.

Warum wir darauf kommen? Die Kampfbahn Rote Erde, bis 1974 auch das BVB-Stadion, ist soeben (am 6. Juni) 90 Jahre alt geworden – und das ist wirklich mal einen Rückblick wert; besonders, wenn er so kundig und unterhaltsam gerät wie jener des früheren Stadtpressesprechers Gerd Kolbe (71), der jetzt zum Jubiläum eine mit „Dönekes“ gespickte Stadionführung übernahm.

Einer der besten BVB-Kenner

Ein Kreis von rund 50 Interessenten hat Kolbe gebannt gelauscht. Die meisten hatten die Kampfbahn noch aus alten Zeiten in bester Erinnerung. Auch ich habe dort schon als Kind auf den Rängen gestanden. An dieser Stelle könnt ihr euch bitte einen wehmütigen Seufzer denken.

Gerd Kolbe bei seiner Stadionführung (Foto: Bernd Berke)

Was hier zu lesen steht, geht weit überwiegend auf Gerd Kolbes Vortrag zurück. Und wahrlich: Er dürfte einer der besten BVB-Kenner auf dem Erdenrund sein, darüber hinaus weiß er auch generell in der Sportgeschichte und in der politischen Historie Bescheid. Wohl mindestens bundesweit einmalig: Von 1976 bis 1981 war er sogar Stadtsprecher und BVB-Pressesprecher in Personalunion. 2006 fungierte er als Organisator des Dortmunder Parts der Fußball-WM.

Impulse vom Stadtplaner Hans Strobel

Nun aber schnell zurück zum Stadionbau. Impulse und Entwürfe stammten vom ebenso autoritären wie visionären Architekten und Stadtplaner Hans Strobel (1881-1953), nach dem heute die Strobelallee am Stadion benannt ist. Sein Studienort München hätte den Mann gerne behalten, doch er kam – auf Umwegen über Bremen und Leipzig – im Oktober 1914 nach Dortmund. Rund zehn Jahre später gab er die Anstöße zum Bau der „Roten Erde“ und der (alten) Westfalenhalle, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Der Nachfolgebau wurde 1952 eröffnet.

Die 1920er Jahre waren eine Zeit, in der die Realisierung von Großprojekten mitunter rasend schnell vonstatten ging. Kaum zu fassen: Vom Ratsbeschluss bis zur endgültigen Fertigstellung (!) dauerte es bei der Westfalenhalle gerade mal von März bis November 1925.

Syburger Ruhrsandstein bevorzugt

Die anfängliche Idee, das Stadion in den 1918 eingemeindeten Vororten Brackel oder Wambel zu errichten, wurde rasch verworfen. Strobel wollte in der Nähe des historischen Steinernen Turms bauen lassen. Und so kam es dann auch.

Beim Stadionbau, dessen Umsetzung nur unwesentlich länger dauerte als bei der Halle, wurden zahlreiche Arbeitslose eingesetzt. Ungeheure Erdmassen mussten zur Begradigung des Geländes bewegt werden, ganz zu schweigen von abertausend Tonnen Ruhrsandstein, die mit Pferdefuhrwerken aus der Gegend um die Hohensyburg herbeigeschafft wurden, welche damals weit vor den Toren Dortmunds lag. Ruhrsandstein prägt übrigens auch die mächtigen Bauten des Dortmunder Hauptfriedhofs, der ebenfalls von Hans Strobel geplant wurde.

Mieses Wetter zur ersten Eröffnung

Am 6.6.1926 wurde der elegant, aber stellenweise auch trutzig wirkende Stadionbau eröffnet. Es kamen allerdings nur rund 8000 Leute, weil das Wetter so mies war. Pech für die bürgerlichen Vereine, die sich mit den Arbeitervereinen auf keine gemeinsame Eröffnung einigen mochten und zuerst an der Reihe waren.

Eine Woche später brachten – bei ungleich besserer Witterung – die proletarischen Sportler 30000 Menschen zur Zweiteröffnung auf die Beine. Ein Höhepunkt der Großveranstaltung war jenes anspruchsvoll choreographierte Schachspiel mit verkleideten Menschen als lebenden Figuren. Mag sein, dass es das meistbesuchte Schachspiel aller Zeiten gewesen ist. Der revolutionäre Ausgang stand jedenfalls fest: Am Ende musste ein Bauer (stellvertretend für die Arbeiter) den König besiegen…

Heutiger Tribünenblick in der „Roten Erde“ (Foto: Bernd Berke)

Nachzutragen bliebe noch eine Anekdote der bürgerlichen Eröffnung, die Gerd Kolbe geradezu genüsslich vorträgt: Eine Dortmunder Stadtauswahl kickte gegen Wacker München und verlor haushoch mit 1:11. Das Ergebnis hätte freilich noch übler ausfallen können, hätte nicht der Münchner Rechtsaußen Karl(chen) Reiter seinen Aktionsradius auf etwa 10 Meter beschränkt. Er ließ sich auch durch seine Mitspieler nicht bewegen, selbigen zu erweitern.

Warum sich der Rechtsaußen kaum rührte

Schlimmer noch: Nach dem Seitenwechsel wollte Richter auf ähnlich Weise Linksaußen sein, also auf derselben Platzseite nahezu regungslos verharren. Des Rätsels Lösung: Er hatte sich in eine Frau aus Dortmund-Dorstfeld verliebt und wollte ihrem Tribünensitz möglichst nahe bleiben. Er ist denn auch der Liebe wegen in Dortmund geblieben. So holt man Spieler aus München hierher!

Ein eigenes Kapitel verdienen die Begegnungen mit Schalke 04 in der „Roten Erde“. In den 30er und 40er Jahren kassierte der BVB regelmäßig „Packungen“, wobei etwa das 0:7 aus der ersten Partie vom 7.3.1937 noch vergleichsweise glimpflich war.

Anfangs mit den Schalkern befreundet

Wie Gerd Kolbe zu berichten weiß, schauten die Dortmunder damals in aller Freundschaft und sehnsüchtig bewundernd zu den damaligen Schalker Serienmeistern auf. Den Titel des Jahres 1934 feierten die Schalker – aus Berlin kommend – sogar zuerst mit einem Corso in Dortmund, bevor sie nach Gelsenkirchen weiter reisten. So etwas ist seit vielen Jahrzehnten nicht mehr vorstellbar.

Ruhrsandstein: Impression vom Eingangsbereich des Stadions (Foto: Bernd Berke)

Am 14. November 1943 errang Borussia Dortmund mit 1:0 den allerersten Erfolg gegen Schalke. Es war nur drei Tage nach einem verheerenden Bombenangriff auf die Stadt. Trotzdem oder gerade deswegen war das Stadion voll. Die Menschen wollten einfach mal etwas anderes erleben als den Weltkriegsalltag.

Nur zwei Länderspiele

Die Rivalität oder später teilweise gar Feindschaft zwischen den beiden Revier-Vereinen sei just ab 1943 gewachsen, so Kolbe. Und seit dem Zweiten Weltkrieg hatten, man weiß es, zumeist die Dortmunder sportlich die Oberhand.

Der BVB ist also gebührend erwähnt worden. Doch die Kampfbahn Rote Erde (sprachliche Herkunft wahrscheinlich nicht farblich, sondern von „gerodeter“ Erde) war keineswegs allein die Domäne der Borussen und nicht einmal des Fußballs überhaupt. Es gab in der „Roten Erde“ auch nur mickrige zwei Länderspiele: 1935 gegen Irland und 1967 gegen Albanien.

Radrennen und legendäre Boxkämpfe

Dafür dominierten oft andere Sportarten. Hier fanden große Radrennen ebenso statt wie 1955 eine WM im Feldhandball. Nicht zu vergessen die spektakulären Boxkämpfe, beispielsweise am 20. Juli 1952 der Triumph des amtierenden Dortmunder Schwergewichts-Europameisters Heinz Neuhaus gegen den Hamburger Hünen Hein ten Hoff vor 50000 Zuschauern – durch K.o. in der ersten Runde.

Auch dabei soll, Gerd Kolbe zufolge, die Liebe buchstäblich den Ausschlag gegeben haben, denn der Hamburger hatte die Angewohnheit, zum jeweiligen Pausengong seine Gefährtin huldvoll aus dem Ring herab zu grüßen. Dies kriegten Neuhaus und seine Betreuer spitz – und Neuhaus setzte seine gefürchtete Rechte gezielt in dem Moment ein, als Hein ten Hoff mit den Gedanken schon wieder bei seiner Liebsten war…

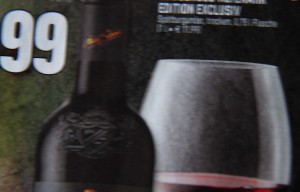

Gigantisch: Heute überragt die Tribüne des Westfalenstadions (vulgo Signal-Iduna-Park) jene der Kampfbahn Rote Erde bei weitem. (Foto: Bernd Berke)

1927 ging rund ums Stadion der Deutsche Katholikentag über die Bühne – allen voran mit dem päpstlichen Nuntius Eugenio Pacelli, der später (1939 bis 1958) ein politisch nicht unumstrittener Papst wurde. Und leider hatte auch Adolf Hitler in der Arena seinen Auftritt, als er SA-Paraden abnahm. Gerd Kolbe: „Ein Stadion kann sich nicht wehren.“ Stimmt sicherlich. Aber man darf ergänzen: Menschen hätten es vielleicht gekonnt.

Heute Regionalliga und Leichtathletik

Zur Fußball-WM 1974 wurde das zunächst als Zwillingsbau geplante Westfalenstadion direkt neben die Kampfbahn Rote Erde gesetzt, zunächst noch auf gleicher Traufhöhe, aber sehr viel moderner. Heute überragt der Gigant die „Rote Erde“ bei weitem und ist Deutschlands größte Fußballarena. Im alten Stadion tritt derweil die zweite Mannschaft des BVB in der Regionalliga West an, ansonsten regiert dort die Leichtathletik.

Aber jetzt haben wir noch gar nicht (nach)erzählt, warum der famose US-Leichtathlet Jesse Owens 1937 n i c h t in der Kampfbahn Rote Erde gelaufen und gesprungen ist. Und auch nicht, wie das zuging, als ein Polizeihund den Schalker Friedel Rausch am 6. September 1969 in der Kampfbahn in den Hintern biss, was noch heute ein Grinsen auf die Gesichter vieler BVB-Anhänger zaubert. Naja, dazu vielleicht ein andermal.