Wer länger bei einer Zeitung gearbeitet hat, hat das vielleicht mal erfahren: Wenn einen Chefredakteur etwas ärgert, was rings um seinen privaten Dunstkreis geschieht, spricht er entweder auf kurzem Weg den (Ober)-Bürgermeister bzw. den zuständigen Dezernenten der Kommune an – oder er gibt „seiner“ Redaktion die „Anregung“, doch mal kritisch über die hochinteressante Begebenheit zu berichten. Im Interesse aller Leserinnen und Leser. Was haben Sie denn gedacht?

Wie komme ich nur darauf? Weil ich jetzt auch eine Chose aus dem eigenen Umfeld ausbreite. Die hat zwar reinweg gar nichts mit Kultur zu tun, ist aber womöglich punktuell lehrreich und kündet nebenbei von einer gewissen Verwilderung der Sitten. Also geht’s doch um Kultur. Oder besser: um deren Abwesenheit. Irgendwie.

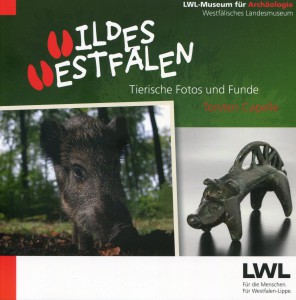

Die sollte man möglichst bei sich haben… (Foto: BB)

Zum Thema: Immer mal wieder ist in diversen TV-Sendungen vor unseriösen Schlüsseldiensten gewarnt worden. Man denkt, nur unbedarfte Omas fielen darauf herein – so kennt man’s ja von damals aus Ede Zimmermanns „Vorsicht Falle! Nepper, Schlepper, Bauerfänger“ (un)seligen Angedenkens. Doch manche Firmen haben seither ihre Masche verfeinert. Hier also die detaillierte Chronologie eines tatfrischen Dortmunder Vorfalls, einstweilen ohne direkte Nennung von Ross und Reiter. Denn es ist gleichsam noch ein schwebendes Verfahren.

Unter falscher Flagge

1. Das Elend beginnt damit, dass die Firma unter falscher Flagge segelt. Sie erweckt den Anschein, familiär und lokal in Dortmund verwurzelt zu sein („Familienbetrieb seit…“ – es folgt eine weit zurückliegende Phantasie-Jahreszahl). Tatsächlich versteckt sich häufig bundesweit ein und dieselbe Firma hinter solchen lokalen Trugbildern. Natürlich soll man durch die behauptete lokale Nähe Vertrauen schöpfen. Ein offenbar weit verbreiteter Täuschungs-Trick. Man könnte auch Adressschwindel dazu sagen.

Anschein des Seriösen

2. Der angeblich örtliche Anbieter, mit dem wir es zu tun bekamen, gibt sich in Branchenbuch- und Internet-Einträgen den Anschein besonderer Seriosität, indem er frechweg mit derselben Adresse auftritt wie die Handwerkskammer. „Ehrbares Handwerk“ also. Soll man jedenfalls denken. Seltsam nur: Der vermeintliche Chef sieht auf verschiedenen Internet-Seiten immer wieder ganz anders aus. Das Ladenlokal sollte man lieber gar nicht erst aufsuchen, denn es wird – wie es online weiter heißt – derzeit „gründlich renoviert“. Das kann lange dauern. Sehr lange. Eine Überprüfung an Ort und Stelle ergibt denn auch, dass dort kein lokaler Schlüsseldienst seinen Sitz hat.

Dreiste Anmaßung

3. Erhöhte Dreistigkeit: Die Dortmunder Fake-Anschrift stimmt auch noch mit jener der Verbraucherzentrale NRW e. V. überein. Ausgerechnet. Es sieht fast so aus, als hätte da jemanden der Hafer gestochen. Etwa nach dem Motto: „Ihr kriegt uns sowieso nicht“.

Nahezu anonyme Hotline

4. Man wählt also jene (Dortmunder) Telefonnummer, wird aber hernach per Computerstimme aufgefordert, noch eine weitere Ziffer einzutippen. Die schaltet einen dann sonstwohin. Weiß der Teufel. Die Mitarbeiter der Hotline, die nun hinter der lokalen Nummer stecken, melden sich nur mit „Schlüsseldienst“ oder mit einem (erfundenen?) persönlichen Nachnamen, aber nicht als konkret benannte Firma. So sind die Herrschaften nicht so recht fassbar, sie bleiben nahezu anonym. Es lässt sich überdies bezweifeln, dass es mit dem schließlich auf der Quittung angegebenen Hauptsitz seine Richtigkeit hat. Von Briefkastenfirmen ist ja neuerdings viel die Rede.

Preise sind Geheimsache

5. Besagte Hotline gibt auf Anfrage keinerlei Auskunft über Preise, nicht einmal über den ungefähren Kostenrahmen. Das könne erst „vor Ort“ beurteilt werden. Hört sich plausibel an, ist aber eine Ausflucht.

Druck und Einschüchterung

6. Sobald man auch nur skeptisch nachfragt oder gar widerspricht, beschweren sie sich harsch über den „unverschämten Tonfall“ des widerspenstigen Kunden. Und zwar alle Mitarbeiter, samt und sonders. Es ist ganz offenkundig – wie alles andere auch – Teil einer bewussten Strategie, die den Mitarbeitern gewiss in internen Schulungen eingetrichtert wird. Druck und Einschüchterung gehören wesentlich zur ausgeklügelten Methode.

„Ich hab’ Polizei…“

7. Es wird am Telefon versichert, der Handwerker, der die Tür öffnen soll, werde schon in etwa 10 Minuten eintreffen. Dann dauert es eine Dreiviertelstunde, bis er kommt – ohne jegliche Entschuldigung. Auf Nachfrage heißt es nur kryptisch, er habe kurzfristig noch „für die Polizei“ tätig werden müssen. Da denkt man unwillkürlich an Jan Böhmermanns Song „Ich hab’ Polizei“… Eine Aussage, die auf jeden Fall Eindruck schinden soll. Allerdings ist es nur schwer vorstellbar, dass die Polizei wirklich mit einer solchen Firma kooperiert. Außerdem dient das Wartenlassen zumindest der Verschärfung der auszunutzenden Notlage derjenigen, die nicht in ihre Wohnung gelangen. Sie sollen auf diese Weise noch ein wenig „weichgekocht“ und zermürbt werden.

Zwei Minütchen Arbeit

8. Der Schlosser (oder was er nun ist) mahnt vorab, wenn er bohren müsse, könne es richtig teuer werden. Auch könne es sein, dass man das ganze Schloss ersetzen müsse. Als er ans Werk geht, dauert der eigentliche Vorgang etwa 2 Minuten. Er zieht ein eingeschweißtes Stück Papier durch den Schlitz zwischen Türblatt und Rahmen – und klick! Die Tür ist auf. Man ist erleichtert und vielleicht sogar einen Moment lang dankbar fürs glimpfliche Davonkommen. Denn er hat ja gar nicht gebohrt…

Mondpreis sofort bezahlen!

9. Umso überraschender dann der Preis für die ausgesprochen kurze und leichthändig absolvierte Arbeit. Mit Mehrwertsteuer und Anfahrt sind in diesem Falle satte 260 Euro fällig – und das kurz nach 16 Uhr, am Nachmittag eines gewöhnlichen Werktages. Einzige Zahlungsmethoden: Sofort in bar oder sofort per EC-Karte. Und ab dafür… Dass man im Gegenzug keine ordentlich ausgeführte Rechnung, sondern nur einen notdürftig ausgefüllten Wisch erhält, versteht sich fast schon von selbst.

Hätte man doch nur verglichen

10. Nachträglicher Vergleich: Ein tatsächlich ortsansässiger Anbieter, der übrigens die Schließanlagen für Reichstag und Kanzleramt erstellt hat, nimmt für die Türöffnung tagsüber (bis 17 Uhr) lediglich 69 Euro (inklusive Anfahrt und Steuern), von 17 bis 22 Uhr dann alles in allem 109 Euro. Diese Preise sind kein Dumping, sondern reelle, faire Beträge, durchaus marktüblich bei seriösen Anbietern. Und wie soll man dann die 260 Euro nennen? Etwa „Wucher“?

Hoffentlich versichert

11. Damit man die fette Kröte leichter schluckt, hat der Handwerker zwischendurch behauptet, die Hausversicherung übernehme derlei Kosten. Ach so, na dann… Freilich ist es in Wahrheit nicht die Gebäude-, sondern die Hausratversicherung und auch nur dann, wenn man sich gegen solche Wechselfälle – über den Standardtarif hinaus – eigens mitversichert hat. In aller Regel ist es also nichts mit der Übernahme durch die Versicherung. Schade eigentlich.

Ein klitzekleiner Betrugsversuch

12. Übler noch: Der Mann will einen auch noch zu einer milden Form des Versicherungsbetrugs anstiften. Er schlägt vor, man solle doch behaupten, Kinder hätten die Tür beim Spielen zugeschlagen. Das komme bei den Versicherungen immer gut an. All diese Finten sollen die überhöhte Summe erträglicher erscheinen lassen.

Nachbesserung nötig

13. Nun nimmt die Sache noch eine andere Wendung. Als der Security-Mitarbeiter eilends abgezogen ist, stellt man sogleich fest, dass sich die Tür nunmehr einfach widerstandslos aufdrücken lässt und nicht mehr einrastet. Als technischer Laie weiß man vielleicht nichts vom kleinen Häkchen namens „Schnapper“, das wieder zurückgestellt werden muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schnapper beim Türöffnen durch den Handwerker (absichtlich?) verstellt und so belassen worden ist, erscheint außerordentlich hoch. Selbstverständlich ruft man die Firma sofort noch einmal an, um Nachbesserung zu verlangen.

Widerwillige Rückkehr

14. Das sei mit erneuten Kosten verbunden, heißt es daraufhin. Jeder Einwand wird in unfreundlichem Ton niedergebügelt. Ein Telefonist bricht das Gespräch kurzerhand ab, weil er keine Widerrede erdulden mag. Beim nochmaligen Anruf muss man schon sehr entschieden auftreten, um die Leute zur Rückkehr zu bewegen und bereits anzudeuten, dass man einen etwaigen Aufpreis nicht bezahlen wolle. Denn es muss ja der ursprüngliche Zustand der Tür wiederhergestellt werden.

„Geld mitnehmen!“

15. Der Mitarbeiter, der noch im unmittelbaren Umkreis des Einsatzortes gewesen sein muss, trifft alsbald erneut ein, stellt mit einer Handbewegung den „Schnapper“ zurück auf die Ausgangsposition – und verlangt dafür unglaubliche 189 Euro netto, sofort fällig. Zahlungsverweigerung ist die einzig richtige Antwort darauf. Der Mann ruft daraufhin bei eingeschaltetem Handy-Lautsprecher die Zentrale an und fragt „Wie sollen wir jetzt vorgehen?“ Die Frau am anderen Ende der Leitung schnappt nur: „Geld mitnehmen!“ Erneute Weigerung. Nun lässt er sich mit seinem Chef verbinden (kurze Irritation, weil der offenbar die Kollegin überhaupt nicht kennt). Der Boss wird pampig und besteht ebenfalls auf Sofort-Zahlung. Und natürlich droht er bereits mit einer Inkassofirma. Deren oft rüde Methoden sind berüchtigt.

Und jetzt?

16. Und jetzt? Nun, der Rest muss notfalls juristisch geregelt werden. Mal sehen… Wobei der erwähnte Schlüsseldienst-Boss schon postuliert hat: „Sie haben keine Chance! Wir gewinnen jedes Verfahren!“ — Und künftig? Zweitschlüssel bei netten Nachbarn hinterlegen und schon jetzt eine seriöse Schlüsseldienstnummer notieren. Was sonst?