Dortmunds Weihestätte des deutschen Fußballs – Eröffnung zum etwas ungünstigen Zeitpunkt

Mist! Verpasst. Vergeigt. Versemmelt. Den Dortmunder Kulturtermin des Jahres, ach was, des Jahrzehnts: versäumt. Oder doch nicht? Ist alles nur halb so wild?

Frisch aus einem Kurzurlaub zurück, habe ich jedenfalls das Akkreditierungsformular (siehe Bildwiedergabe) zur Pressekonferenz leider erst heute aufgerufen. Doch just zu jener Morgenstunde lief die Chose schon, nämlich die offizielle Vorstellung des Deutschen Fußballmuseums zu Dortmund. Volle sechs Tage, bevor das allgemeine Publikum Zutritt erhält, durfte die versammelte Weltpresse Kenntnis nehmen.

So bleibt mir einstweilen nur die Zaungastrolle à la Waldorf und Statler, die bekanntlich jede „Muppet Show“ vom Balkon aus mit ätzenden Bemerkungen begleitet haben. Meinetwegen bin ich namenshalber auch „Bernd das Brot“. Hauptsache schlechte Laune.

Dortmund, von nicht wenigen als deutsche Fußballhauptstadt apostrophiert, hat also nun endlich „sein“ Fußballmuseum. Das heißt, es ist sozusagen das Fußballmuseum der Nation oder, noch richtiger, eine Weihestätte des Deutschen Fußballbundes (DFB). Da klingelt doch was.

Genau. Man hätte kaum einen ungünstigeren Zeitpunkt für die Eröffnung erwischen können. Durch diverse „Spiegel“-Berichte sind hochmögende Repräsentanten des DFB bekanntlich in den Ruch geraten, das deutsche WM-„Sommermärchen“ von 2006 zuvor pekuniär befördert zu haben. Wobei zu sagen wäre, dass wohl kaum eine Weltmeisterschaft jüngerer Zeitrechnung ganz ohne freundliche „Nachhilfe“… Aber lassen wir das.

Und so musste denn auch heute DFB-Präsident Wolfgang Niersbach mehr – oder zumindest dringlicher – zu solch unangenehmen Vorwürfen sich äußern, als zu musealen Fragen. Die Steigerung folgt auf dem Fuße. Zur Eröffnungsgala am Freitag wird u. a. auch noch die (etwas ins Flackern geratene) „Lichtgestalt“ Franz Beckenbauer erwartet…

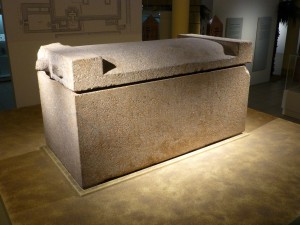

Zurück zum eigentlichen Anlass: Das Museum ist sozusagen kein Dortmunder Gebiet, sondern exterritorial. Hier hat der DFB das Sagen. Und so darf man auch keine durchdringend kritische Darstellung der Fußballgeschichte erwarten, sondern eher so eine Art „Domschatzkammer“ der Fußballreligion – mit Reliquien sonder Zahl; Mario Götzes Schuh inbegriffen, mit dem er beim WM-Finale 2014 den goldenen Treffer erzielte.

Kurzum: Rund 1600 Exponate auf 3700 Quadratmetern legen erschöpfend Zeugnis ab von großen deutschen Fußballmomenten, besonders von den Triumphen bei den Weltmeisterschaften 1954, 1974, 1990 und 2014, aber auch von Höhepunkten der (am 28. Juli 1962 in Dortmund gegründeten) Bundesliga.

Ob sich alle Erwartungen im Hinblick auf die Besucherströme erfüllen, steht dahin. Man rechnet mit Hunderttausenden pro Jahr. Schon jetzt dürfte aber feststehen, dass das Deutsche Fußballmuseum das mit Abstand meistbesuchte in der Stadt sein wird, denn mit den Künsten hat man es hier immer noch nicht gar so sehr. „Stand jetzt“ (schrecklicher Fußballjargon) muss übrigens die Stadt Dortmund etwaige Verluste des Museums ausgleichen. Man will allerdings noch nachverhandeln. Viel Vergnügen dabei.

So wird denn – übrigens zu recht noblen Eintrittspreisen – manche(r) durch den musealen Spielertunnel schreiten, sich in Sepp Herbergers Notizen versenken, allerlei Trophäen bestaunen und schließlich im hochheiligen Bus der Weltmeister Platz nehmen. Vielleicht denkt man ja auch mal über die etwas uninspirierte Architektur des Baus gegenüber dem Hauptbahnhof nach. An diesem exponierten Ort hätte man noch ganz andere Zeichen setzen können.

Unterdessen hat schon der Wettbewerb um das tollste Wortspiel zum neuen Museum begonnen. Die Ruhrnachrichten haben heute online den „Ballfahrtsort“ vorgelegt. Wir halten hochkulturell dagegen: „Ballhalla“!