Was hat der Flachkomiker Mario Barth mit einer seriösen Ausstellung über Napoleons Zeit zu tun? Nun, seine Produktionsfirma hat einen Hartschaum-Nachbau der Quadriga vom Brandenburger Tor zur Verfügung gestellt, den Barth einst als Deko bei seinen Auftritten im Olympiastadion verwendete. Und wo ist jetzt der Zusammenhang?

Es mag nicht direkt der Wahrheitsfindung dienen, ist aber ein machtvoller „Hingucker“: Die größenhalber auf mehrere Raumzonen des Cappenberger Schlosses verteilte Quadriga (hier zwei Pferde, da zwei Pferde, dort der Streitwagen) steht für die Demütigung, die Frankreichs Kaiser Napoleon 1806 den Preußen antat, als er das vierspännige Fahrzeug vom Brandenburger Tor abmontieren und nach Paris bringen ließ, um dort ein europäisches Museum einzurichten.

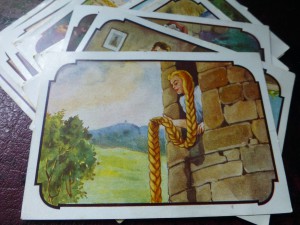

Unvollendetes Bild ohne ausgeführtes Zepter: „Kaiser Napoleon Bonaparte im Krönungsornat“ (Sebastian Weygandt zugeschrieben, 1807/13) (© Museumslandschaft Hessen, Kassel)

Die Cappenberger Ausstellung „Wider Napoleon“, die zuvor ähnlich in Lüdenscheid (Konzeption Eckhard Trox, Susanne Conzen) zu sehen war, signalisiert schon im Titel innige Abneigung und Gegnerschaft. Zwar brachten der Kaiser und seine Truppen damals fortschrittliche bürgerliche Gesetze in die eroberten Gebiete. Beispielsweise wurde die Leibeigenschaft per „Revolution von oben“ abgeschafft. Doch Napoleons rigides, stets auf eigenen Vorteil ausgerichtetes Regime erzeugte zunehmend Widerwillen und dann auch militärischen Widerstand – vor rund 200 Jahren gipfelnd in den „Befreiungskriegen“ (1813 bis 1815), die als eine Keimzelle des späteren Deutschland gelten; mit allen lang nachwirkenden, teilweise fatalen Folgen.

Hochinteressant an jener Zeit ist überhaupt das Widerspiel zwischen europäischen und (prä)nationalen Aspekten. An den Befreiungskriegen nahmen nicht wenige Soldaten teil, die zuvor noch auf Seiten Napoleons gekämpft hatten. Die Übergänge waren zuweilen flackernd und fließend.

„Kaiser Naopleon im Krönungsornat“, Gemälde von François Gérard, 1810 (© Napoleonmuseum Thurgau, Schweiz)

Drückende Steuern und Zölle sowie die Praxis, junge Männer aus eroberten Territorien gegen deren Willen als Soldaten für Napoleons Armeen zu rekrutieren, kennzeichneten eine immer schwerer lastende Herrschaft, die auch im auf Napoleons Geheiß gebildeten Großherzogtum Berg zu spüren war, das sich quasi als „Satellitenstaat“ Frankreichs in ein Rhein- und ein Ruhrdepartement (Letzteres mit Teilen des Sauer- und Münsterlandes) gliederte. Wer will, kann darin schon einen Vorläufer großer Teile Nordrhein-Westfalens erblicken. Immerhin trugen sich hier keine Schlachten der napoleonischen Ära zu.

Eine zentrale These des üppigen, mit wissenschaftlicher Akribie verfassten Katalogs (Zeittafeln und mehr Kartenmaterial hätten freilich nicht geschadet) lautet, dass die Geschichte des Ruhrdepartements bislang sträflich vernachlässigt worden sei und zahlreiche Zeugnisse noch der Auswertung harrten.

Der preußische Reformer Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom Stein, Miniaturporträt von Joseph Lützenkirchen (Foto: Norbert Reimann)

Und so hat man etliche Dokumente mit Regionalbezug versammelt, die vielleicht einen neuen Zweig der historischen Forschung inspirieren könnten. Beim Kreis Unna ist man erfreut, dass jede Stadt im Kreisgebiet einschlägige Exponate beigesteuert hat. Eine Besonderheit, wenn nicht gar eine kleine Sensation sind die erstmals öffentlich gezeigten Briefe eines Kamener Apothekers, der 1815 vom Schlachtfeld aus Waterloo Briefe an seine Mutter geschrieben hat. Hinzu kommt etwa das Tagebuch eines einfachen Bürgers aus Hamm.

Beim Rundgang stößt man auf einige klangvolle Namen von regionalgeschichtlicher Bedeutung, beispielsweise Gisbert von Romberg (Präfekt des Ruhrdepartements in dessen Hauptstadt Dortmund), Harkort oder Mallinckrodt – und vor allem auf den Freiherrn vom Stein.

Das sozusagen größte Ausstellungsstück ist das Cappenberger Schloss selbst, denn hier hatte der namhafte preußische Verwaltungsreformer Freiherr vom Stein seinen Alterssitz – von 1816 bis zu seinem Tod 1831. Die Ausstellung umfasst nun auch sein Sterbezimmer. Der Geist des Ortes…

Passte gerade mal eben durch die Tür und in die Raumhöhe: der Streitwagen der nachgebauten Quadriga. (Foto: Bernd Berke)

Die Ideen und preußisch-antinapoleonisch motivierten Handlungen des Freiherrn vom Stein veranlassten Napoleon 1809 gar, einen Erschießungsbefehl gegen ihn zu verhängen. Doch der Gesuchte wusste sich den Nachstellungen zu entziehen.

Trotz redlicher Bemühungen, die Schau sinnvoll sinnlich zu inszenieren (versierte Gestaltung: Michael Wienand), ist es schier unmöglich, sämtliche Exponate unmittelbar „zum Sprechen“ zu bringen. Die Porträts historischer Akteure sind künstlerisch nicht erste Wahl und vermitteln als Auftragswerke auch nur damals offiziell erwünschte Teilansichten des Zeitgeistes. Die Ausstellungsmacher behelfen sich u. a. damit, dass man ergänzend einige Blätter aus Goyas berühmter Bilderserie von den Schrecken des Krieges zeigt. Sie handeln von den Gräueltaten napoleonischer Soldaten gegen spanische Aufständische. Auf andere, fast nüchterne und doch horrible Weise kündet ein zeitgenössisches Amputationsbesteck vom Grauen der Schlachten.

Mitglied der politischen Deutungselite: Pastor Bährens aus Schwerte, Ölbildnis eines unbekannten Künstlers, 1798 (© Ruhrtalmuseum Schwerte)

Allerlei weitere Relikte wie etwa Karikaturen, Schriftstücke, Drucksachen, Urkunden, Gedenktafeln oder Objekte wie die Orden des Freiherrn vom Stein sind zu bestaunen, man wird aber meist nicht gleich schlau daraus. Besucher werden also nicht umhin kommen, viel Zeit mitzubringen und sich hernach in den Katalog zu vertiefen, wenn sie wirklich etwas davon haben wollen. Vielfach bleibt man auf Spekulationen angewiesen. Dass etwa ein unvollendetes Napoleon-Bildnis von Sebastian Weygandt auf allmähliches Desinteresse am Dargestellten zurückzuführen sei, ist bloße Mutmaßung und schwerlich zu belegen.

Das Thema wird jedenfalls hie und da breiter aufgefächert: Ein Kapitel der von Georg Eggenstein kuratierten Ausstellung widmet sich der Rolle des Klerus, dem eine gewisse politische Deutungshoheit verliehen bzw. aufgezwungen wurde. Die Pfarrer waren gehalten, jeden Erfolg Napoleons religiös zu überhöhen und liturgisch zu begehen. Eine weitere Abteilung befasst sich mit den Frauenvereinen, die nach dem Motto „Gold gab ich für Eisen“ Schmuck für die Befreiungskriege spendeten.

„Der Wunsch der Berliner“ (Napoleon möge eigenhändig die Quadriga nach Berlin zurückbringen), Karikatur von 1814 (© Stiftung Stadtmuseum Berlin)

Die besagte Quadriga wurde übrigens 1814 wieder nach Berlin zurückgebracht. Der Triumphzug, mit dem der Sieg über Napoleon gefeiert wurde, führte auch entlang des Hellwegs durch Westfalen. Bezeichnend: Die Skulptur der einstigen Friedensgöttin wurde nunmehr zur Siegesgöttin umgemodelt. In Preußen und anderswo begannen restaurative Zeiten, in denen alte Abhängigkeits-Verhältnisse wiederhergestellt wurden.

„Wider Napoleon“. Schloss Cappenberg in Selm, Schlossberg. 29. Mai bis 21. September 2014. Di-So 10-17:30 Uhr. Eintritt Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, Familie 8 Euro. Katalog 25 Euro.