TV-Nostalgie (3): „Einer wird gewinnen“ mit Kulenkampff – Bildung auf charmante Art

Die 1960er Jahre waren in der Bundesrepublik zweifellos die ganz große Fernsehzeit. Da saß oft noch die ganze Familie gemeinsam vor dem Gerät; ganz besonders dann, wenn große Samstagabendshows wie Hans-Joachim Kulenkampffs „Einer wird gewinnen“ (EWG) auf dem Programm standen.

EWG lautete auch die Abkürzung für Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, den frühen Vorläufer der EU. In jenen Jahren herrschte noch europäische Zuversicht, obwohl die Schlagbäume noch unten und die Währungen verschieden waren.

Für die ganze Familie

„Kulis“ Show war jedenfalls rundum so nett, elegant, lehrreich und jugendfrei, dass man nach dem samstäglichen Bad auch als Kind zuschauen durfte. Die erste, heute längst legendäre Staffel lief von 1964 (Start am 25. Januar) bis 1969. Im Internet ist eine Sendung in voller Länge greifbar, die am 12. März 1966 aus Wiesbaden übertragen wurde. Damit bin ich noch einmal in die damalige Zeit eingetaucht.

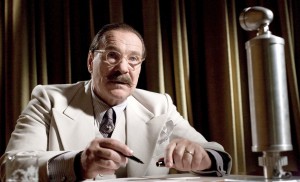

Hans-Joachim Kulenkampf flirtet mit der Kandidatin aus Österreich, der späteren Siegerin der EWG-Sendung vom 12. März 1966. (Screenshot von http://www.youtube.com/watch?v=uyBoIs9XYjc)

Nur mal ein paar Namen, um den Horizont abzustecken: Die Gesangseinlagen dieser Sendung kamen von Gerhard Wendland und Lisa della Casa, Willy Berking dirigierte das Orchester. Zum Inventar zählten aufwendige Bühnenbauten, schalldichte Kabinen und eine ebenso hübsche wie eifrige Assistentin (Uschi Siebert), wie denn ohnehin ständig dienstbare Geister über den Bildschirm wuselten und eilends Utensilien brachten oder fortschafften.

„Kuli“ und die Damenwelt

Wie „altfränkisch“ die Menschen seinerzeit noch ausgesehen haben, wenn man es aus der Rückschau betrachtet. So adrette Kandidatinnen und Kandidaten gibt es heute nicht mehr. Die Schwenks ins Publikum zeigen zudem, dass praktisch alle Herren Anzug mit Krawatte trugen und die Damen artige Kleidchen.

„Kuli“ selbst, der sich in den ersten Minuten stets mit einer geschliffen formulierten Solo-Conférence für die meist rund zweistündige Sendung (Überziehen gehörte unbedingt dazu) wohlig „warmplauderte“, versprühte auch hernach jede Menge Charme; zumal, wenn weibliche Kandidaten an die Reihe kamen. Wie er sich ihnen buchstäblich zuneigt, ja im Wiegeschritt gleichsam wie auf Freiersfüßen geht und dabei allzeit lächelnd kokettiert („Ich habe heute kein Glück bei den Frauen“), das ist sprachlich und körpersprachlich immer noch ein Genuss, auch wenn man sich den allermeisten Frauen heute nicht mehr so nähern sollte.

Erstaunliche Allgemeinbildung

„Einer wird gewinnen“ war im Kern eine recht anspruchsvolle Quiz-Sendung mit ziemlich kultivierten Einlagen wie etwa Opern-Auszügen. Man fasst es stellenweise nicht, was damals noch gewusst wurde und offensichtlich zur klassischen Allgemeinbildung gehörte. Wie aus der Pistole geschossen (so sagte man damals) kam etwa die Antwort auf die Frage, welche drei göttlichen Grazien der sagenhafte Paris bei seinem Apfel-Urteil vor sich hatte: Aphrodite, Hera, Athena. Nun mal ehrlich…

Und das war nur eine von etlichen kniffligen Aufgaben. Bei der Bewertung der Antworten konnte „Kuli“ übrigens auch schon mal ein bisschen streng werden. Als die Holländerin Puccinis Oper „La Bohème“ nicht erkannte, wurde sie zwar scherzend, aber doch entschieden gerüffelt.

Wie selbstverständlich konnte der Showmaster denn hie und da auch beispielsweise Goethe-Zitate einstreuen – ganz im Vertrauen darauf, dass die meisten Leute wussten, worauf er anspielte. Das traut sich heute bestenfalls noch Harald Schmidt vor einem nächtlichen Nischenpublikum.

2000 Mark Siegprämie

Nun gut, es war auch eine etwas elitäre Vorauswahl. Die pro Sendung acht Kandidaten stammten in der Regel aus ganz Europa und darüber hinaus, in besagter Ausgabe aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Holland, Jugoslawien, der damaligen Tschechoslowakei sowie aus den USA und Israel. Alle sprachen zumindest leidlich Deutsch, gleich mehrere trugen Doktortitel. Es war eben nicht zuletzt bürgerliches Bildungsfernsehen.

Für all die Mühen und das Kopfzerbrechen gab es am Ende natürlich keine Million wie heute manchmal bei Jauch, sondern für die Sieger gerade mal 2000 Mark, was damals immerhin auch ein kleiner Batzen war.

Schlussritual mit Butler Martin

Keine Kultsendung ohne Ritual. Bei „Kuli“ war es bekanntlich der Butler Martin Jente (hauptberuflich hochkarätiger TV-Produzent), der seinem „Herrn“ am Schluss immer formvollendet in den Mantel half und ihm dabei ein paar kleine Gemeinheiten unterjubelte. Da hielt – ganz nebenher – auch eine Spur des englischen Humors Einzug ins deutsche Fernsehen.

______________________________________________________________

Der Beitrag ist ihn ähnlicher Form zuerst bei www.seniorbook.de erschienen