Werden und Vergehen der Insekten: Das Frühwerk von Jan Fabre in Recklinghausen

Als Zwanzigjähriger schlug der spätere Künstler, Tanzschöpfer und Theatermann Jan Fabre ein „Forscherzelt“ im elterlichen Garten auf und richtete darin ein Minilabor ein, um Insekten zu untersuchen.

Die ärmliche, eigen- und urtümliche, nahezu schamanisch wirkende Behelfs-Behausung ist jetzt als Installation in Fabres sorgsam inszenierter Recklinghäuser Ausstellung aus dem Frühwerk zu sehen. Die Zusammenstellung kreist mit etwa 120 Zeichnungen und 30 Kleinskulpturen um ein einziges, freilich vielgestaltig entfaltetes Thema, nämlich just Insekten.

Die Arbeiten aus den Jahren 1975 bis 1979 firmieren als Schau zu den Ruhrfestspielen, die traditionsgemäß am 1. Mai beginnen werden. Was da auf Wänden und in Vitrinen imaginär krabbelt und kreucht, könnte ausgesprochene Phobiker diesmal von einem Besuch der Kunsthalle abhalten. Doch anders als bei früheren Präsentationen aus Fabres Oeuvre, verzichtet man in Recklinghausen auf lebende Spinnen in einer abstrus anmutenden Modell-Landschaft, die sich vom Zirkus bis zum Sadomaso-Studio, vom Theatersaal bis zum Operationstrakt phantasiert. Belgische Tierschützer haben Fabre mit – um es mal mit der juristischen Formel zu sagen – „empfindlichen Übeln“ gedroht, also bleibt der große Schaukasten diesmal unbelebt.

Jan Fabre: Skulptur aus Insekt und Schreibfeder, 1976-79, Mixed media (Museum of Contemporary Art, Antwerpen)

Die Welt der Käfer und Spinnen wird hier dennoch erfahrbar als eigener Kosmos zwischen Naturgeschichte, mitunter bizarren Formensprachen, künstlerischem Schöpfergeist und quasi religiösen Deutungsmustern. Wer will, darf angesichts mancher Bilder des Antwerpeners Fabre sogar einen weiten Bogen zu den flämischen Altmeistern und ihren Vergänglichkeits-Darstellungen schlagen. Es wäre nicht allzu weit hergeholt, sondern wohl ganz im Sinne des Künstlers, der die Insekten ebenso als Instinktwesen (wiederkehrendes Zeichen dafür: die Nase) wie als naturbegabte „Handwerker“ mit veritablen Körperwerkzeugen betrachtet.

Fabre war mit seiner Obsession familiär vorbelastet. Sein Vater war Biologe und Stadtgärtner. Ein angeblicher „Stief-Urgroßvater“ (oder auch nur Namensvetter?) hieß Jean-Henry Fabre und war ein führender Entomologe, also Insektenforscher, übrigens auf nobelpreisverdächtigem Niveau. Seiten aus den Büchern des Altvorderen werden gelegentlich zum Ausgangspunkt von Überzeichnungen durch Jan Fabre.

Vielfach hat Jan Fabre seine Bilder mit einer bestimmten Kugelschreiber-Marke zu Papier gebracht. Bei den einfachsten Motiven handelt es sich um spürbar spontane Ideenfindungen, noch nahe am halbbewussten Gekritzel, wie es beim Telefonieren entstandenen sein könnte, doch oft auch schon im frühen Stadium genialisch behaucht.

Jan Fabre: „Spinnenkoppenpoten“ (1979), Bic-Kugelschreiber auf Papier (Courtesy Stichting Kröller-Müller Museum, Otterlo)

Überaus erfindungsreich variiert Fabre die Facetten des Themas. So wird etwa der schon im alten Ägypten legendäre Skarabäus („Pillendreher“) gleich serienweise mit Assoziationen bis hin zur christlichen Symbolik aufgeladen. In einer anderen Serie lassen Gitternetz-Strukturen und Schraffuren die Insekten-Gestalten geheimnisvoll hervortreten.

Die von Insekten verfertigten, mikroskopisch feinen Gespinste und sonstige Hinterlassenschaften, etwa aus Häutungen, sind gleichfalls formprägende Elemente dieser filigranen Welt. In einigen Vitrinen finden sich überdies seltsame, surreale Mischwesen aus Insekten und Gegenständen wie Taschenlampenbirne, Knopfbatterie, Stempel, Stöpsel oder Rasierpinsel. Eine womöglich befremdliche Überschreitung der Schöpfung? Künstlich natürlich. Natürlich künstlich.

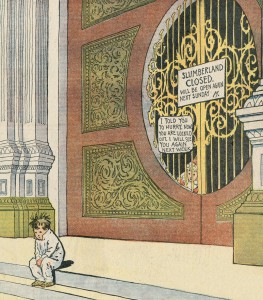

Überhaupt ereignen sich hier unentwegt Metamorphosen, es ist ein ständiges Werden und Vergehen, ein endloser Schöpfungs- und Zerstörungsakt. Beim „Fest der kleinen Freunde“ (Serientitel) ergehen sich die Insekten in bunter Lust am schieren Dasein. Tod, wo ist dein Stachel?

Lachlust in der Insektenwelt: Jan Fabre „Feast of little friends“ (1977), Tinte/Wasserfarbe auf Papier (Courtesy Flemish Community, Museum of Contemporary Art, Antwerpen)

Ein gewisser Kern und Beweggrund von Fabres Schaffen mag sich in seinen frühen Werken zeigen, doch hat er seither meist ungleich aufwendiger und spektakulärer gearbeitet – mit einem Hang zum monumentalen Gesamtkunstwerk auch in Performances, Choreographien und Opern. Derzeit inszeniert er die Oper „The Tragedy of Friendship“ (Premiere in Paris am 29. Mai) über die schwierige Freundschaft zwischen Richard Wagner und Friedrich Nietzsche.

Jan Fabre: Insektenzeichnungen & Insektenskulpturen 1975-1979. Ausstellung der Ruhrfestspiele in der Kunsthalle Recklinghausen, Große-Perdekamp-Straße 25-27. Vom Sonntag, 21. April (Eröffnung 11 Uhr) bis zum 23. Juni 2013. Öffnungszeiten Di-So und feiertags 11-18 Uhr, öffentliche Führungen sonntags um 11 Uhr. Internet: http://www.kunst-in-recklinghausen.de/1%20Aktuell/2013_fabre.html

Auch in Wuppertal gibt es derzeit eine Fabre-Schau – aus dem neueren Werk: Im wunderschön gelegenen Skulpturenpark Waldfrieden werden bis zum 2. Juni 22 Bronzeskulpturen der letzten Jahre gezeigt.