Klappentexte tendieren bekanntlich dazu, noch das vertrackteste Werk in rasch konsumierbare Formeln zu pressen. Da sind nicht selten Meister der gerade gängigen Floskeln am Werk. Ein lesenswerter „Zeit“-Artikel hat das Genre jüngst wieder aufgegriffen.

Ganz ähnlich, ja zuweilen wortgleich ergießt sich der Schwall aus der Prospekt-Prosa der Buchverlage. Ob nun Testimonials oder lobhudelnde Pressezitate ausposaunt werden, oder ob der Marktjubel direkt aus den PR-Abteilungen tönt – vieles scheint abrufbereit auf den Sicher-Hole-Tasten zu liegen. Manchmal hört sich das an wie auf dem Hamburger Fischmarkt, dann wieder raunt und säuselt es so filigran feingeistig, dass einem Rilke die Tränen kämen.

Die folgende kleine Kollektion aus Originalzitaten wird ganz bewusst ohne Ansehen der Einzelbücher präsentiert, es geht ja allgemein um den Sound solcher Werbung. Die Beispiele entnehme ich den aktuellen Herbstkatalogen einiger bekannter Verlage, wobei ich in kursorischer Durchsicht ausschließlich bei der Belletristik nachgeblättert habe. Mehr wäre über meine Kräfte gegangen.

Wie bitte? Doch, doch. In kleinen oder größeren Feuilletons finden sich immer mal wieder ähnliche Formulierungen. Es ist halt nicht leicht, dem jeweils waltenden Jargon zu entgehen. Und so wage niemand zu sagen, er wäre gänzlich frei davon. Als Essenz dieser laufenden Saison empfehlen sich übrigens Satzmuster, in denen wahlweise von bewegender, funkelnder oder schonungsloser Sogwirkung die Rede sein müsste. Oder so ähnlich.

Hier nun ein paar Beispiele, hilfsweise einsortiert:

Aufhebung der Gegensätze

„Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, aber das macht nichts. Das Komische und das Tragische sind hier in höchster Form vereint.“ (Wagenbach)

„Ein Feuerwerk aus Mord und Schönheit“ (Galliani)

„Ein zeitdiagnostisches und ein Warnbuch also und doch auch ein Buch der Courage und der Glückserfahrung…“ (Suhrkamp)

Zielgruppenarbeit

„Ein herrlich lakonisches Buch für Rotweinliebhaber, in die Jahre gekommene Motorradfreaks, Geschiedene, Gelegenheitsphilosophen und Lebenskünstler…“ (Wagenbach)

„700 000 glückliche Leserinnen freuen sich“ (Knaur)

Dreifacher Ausruf

„Sogwirkung! Psychohölle! Grausige Faszination!“ (Droemer)

„Rasant, waghalsig, schonungslos“ (Hoffmann und Campe)

„Anrührend, mitreißend, feinfühlig“ (Kiepenheuer & Witsch)

Die Kunst des Vergleichs

„Der britische Philip Roth!“ (Daily Mail-Zitat bei DVA)

Schneller, höher, weiter

„Der härteste…, den es je gab“ (Grafit)

„Der ungewöhnlichste erotische Roman, den Sie je gelesen haben“ (Rowohlt)

„Der schönste Roman, den…je geschrieben hat“ (Hoffmann und Campe)

„Einer der lustigsten Romane aller Zeiten“ (Daniel Kehlmann-Zitat bei Suhrkamp)

„…läuft zur Höchstform auf“ (Kindler)

So sind sie, die Schriftsteller

„Wie kaum ein zweiter versteht er es, Spannung mit Tiefgang zu erzeugen, indem er Seelen in all ihren Schattierungen auslotet. Dabei erweist er sich zudem als schonungsloser Chronist unserer Zeit.“ (Grafit)

„…ist ein großer Kenner der Menschen und ihrer Einsamkeit“ (SZ-Zitat bei Suhrkamp)

„…ist ein Meister der Ambiguität und setzt mit seiner präzisen, schlichten Sprache Katastrophen wirkungsvoll in Szene“ (Wagenbach)

„…vibriert das Temperament einer wirklichen Erzählerin“ (Kunstmann)

Unverwüstliche Klassiker / Retro-Stil

„Eine bewegende Lebens- und Liebesgeschichte in Zeiten von Krieg und Revolution“ (Insel)

„Ein überraschendes Buch eines außergewöhnlichen Künstlers“ (Aufbau)

„Ein verstörender Roman, der wie ein konventioneller Thriller beginnt und sich langsam in einen surrealen Albtraum verwandelt.“ (Kunstmann)

„…tief anrührende Parabel über das Leben und die Liebe, das Schreiben und den Tod.“ (Kiepenheuer & Witsch)

„…klanglich genau komponierte und einen heimlichen Sog ausübende Gedichte“ (Luchterhand)

„Ihre Erzählungen sind von geradezu elementarer Wucht“ (Diogenes)

Ein weites Feld

„Natur- und Landschaftsbilder von äußerster Konzentration und eigentümlicher Stille“ (Suhrkamp)

„Ein groß entfalteter und bewegender Roman über die Möglichkeit des Bösen und die Unmöglichkeit einer Liebe“ (Insel)

„Ein Roman, der sich den Lesern in einem unausweichlichen Sog tief ins Gedächtnis gräbt“ (Rowohlt)

Tröstungen

„Dieses Buch dementiert die weitverbreitete Meinung, angesichts des Todes sei alles sinnlos.“ (Suhrkamp)

„…schlägt…einen großen Bogen von tiefer existentieller Qual zu Hoffnung und Versöhnung.“ (Luchterhand)

Alles drin, alles dran!

„Überdosis Leben. Der schonungslose Roman…über eine Generation zwischen Freiheit und Gleichgültigkeit“ (Rowohlt Berlin)

„Sex, Gewalt, Unschuld und die unbestimmte Sehnsucht nach Leben“ (Eichborn)

„…und liefert zugleich ein flirrend lebendiges, atmosphärisch beeindruckendes Zeitporträt“ (Kiepenheuer & Witsch)

„…als Zeitdokument, als anrührende Autobiographie und als sinnlicher Roman“ (Diogenes)

Der besondere Ratschlag

„Dieses Buch sollte man mehrmals inhalieren“ (Gary Shteyngart-Zitat bei Eichborn)

Das Gottesurteil

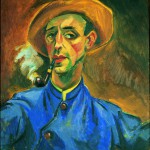

„Günter Grass ging beim gespannten Zuhören die Pfeife aus“ (FAZ-Zitat bei Rowohlt)

Was sonst noch unsortiert im Baukasten herumliegt

Kultstatus, unwiderstehlicher Sog, eines der schönsten Bücher des Jahres, die literarische Sensation des Herbstes, einer der besten spanischen Romane, der wahrscheinlich interessanteste Autor seiner Generation in der französischen Gegenwartsliteratur, Kultbuch aus Griechenland, der wichtigste Roman eines Amerikaners dieser Generation, ist in einem Atemzug mit dem großen Halldór Laxness zu nennen, das wohl persönlichste Buch des großen Erzählers, packender historischer Justiz-Thriller, beängstigend realistischer Politthriller, der Weltbestseller, es gibt keine Steigerung, herzerwärmender Roman, ein außergewöhnlicher Roman, sein letzter Roman, funkelnde literarische Kleinode, geschichtensatter großer Roman, aufrüttelndes Buch, ein literarisches Meisterwerk, einfach brillant, große deutsche Literatur, ein Frauenroman im allerbesten Sinne, kommt ein neuer Ton in die deutsche Literatur, taumelnde Allegorie, erzählt bei aller journalistischen Nüchternheit von berührenden Schicksalen, herzzerreißend komischer Roman, Lesevergnügen der amüsanten Art…

Bonus-Track: Debütanten

Berührender Debütroman, ein aufregendes Erzähldebüt, erfrischendes Romandebüt, ein begeisterndes Debüt, ein erstaunliches Debüt, umwerfendes Debüt, „Ein Debüt, das funkelt, flirrt und fiebert“