In jeden Ort der Welt eintauchen – „Google Earth“ verändert unsere Wahrnehmung der Erde

Von Bernd Berke

In den letzten Tagen habe ich Weltreisen sondergleichen unternommen. Ich war beispielsweise in Rio und Schanghai, in Teheran und Nairobi, in San Francisco und Sydney. Zwischendurch war noch Zeit für ausgiebige Abstecher nach Dortmund und ins Sauerland. Wie das?

Des Rätsels Lösung ist virtuell und nennt sich „Google Earth“. Dieses Programm, ein Ableger der vielbeschworenen Internet-Suchmaschine, darf man sich in der Grundversion gratis herunterladen. Es hat das Zeug zur Droge.

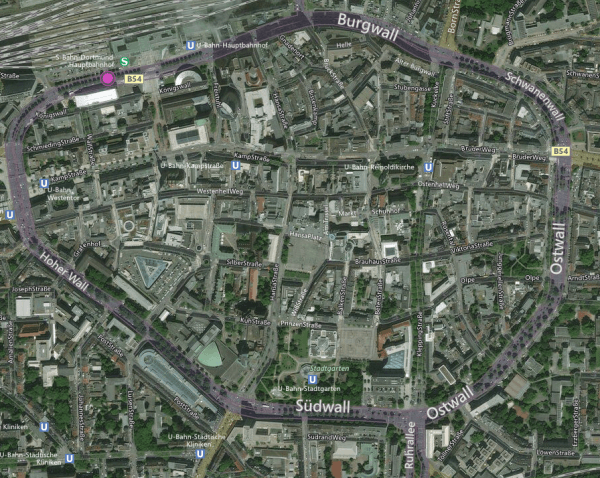

Nun waltet die Computer-Maus: Man kann sich – gleichsam aus dem Weltall kommend – an praktisch jeden Ort der Erde heranzoomen, wahlweise mit eingeblendeten Straßennamen. Näher und näher rücken die Satelliten- und Luft-Aufnahmen, bis man in Details eintaucht und beispielsweise einzelne Autos erkennt. Es ist ein sonderbarer Kitzel – und manchmal mischt sich ins Fieber ein gelindes Entsetzen.

…bis man einzelne Menschen erkennt

Mit solchen Möglichkeiten verändert sich unsere Welt-Wahrnehmung. Der Globus scheint gänzlich verfügbar zu sein, man selbst wähnt sich rasch allgegenwärtig. Bei moralisch wenig gefestigten Leuten könnten sich ungute Macht-Phantasien einstellen. Überdies fragt man sich, ob sich hier gar ein elektronisches Trainingsgelände für etwaige Terroristen auftut, die schon mal Zielgebiete sondieren wollen. Freilich: Es ja längst realitätsnahe PC-Flugsimulatoren mit allen Strecken und Destinationen.

An einigen Orten des Erdballs ist die bildliche Auflösung bereits so pixelscharf, dass man Menschen identifizieren kann. Wie verhält es sich da mit dem Schutz der Privatsphäre?

Diese Technik wird nicht Halt machen. Wahrscheinlich wird die ganze Chose irgendwann nahezu in Echtzeit offeriert – mit noch feinkörnigerer Darstellung. Bislang sieht man noch Aufnahmen, die meist Monate oder Jahre alt sind. So kommt es, dass jetzt etwa Beirut schadlos daliegt. Noch so ein Erschaudern vor den Zeitläuften.

Jedenfalls erweist sich das Programm als wahnwitziges „Spielzeug“. Vermutlich wird man zuerst heimatliche Gefilde aufsuchen und die eigene Wohngegend oder auch seine liebsten Urlaubsorte aus den Lüften erspähen.

Riesenstädte fressen sich in die Restnatur

Doch dann geht’s freiweg hinaus in die weite Welt. Düst man nach New York oder Tokyo, so bietet sich eine Zusatzfunktion an. Man kann dort sämtliche Hochhäuser als Blöcke mit 3D-Effekten darstellen. Nach und nach wachsen sie aus dem Asphalt. Zudem lässt sich überall die Draufsicht stufenlos in die Waagerechte kippen, so dass man fast glaubt, durch die Straßen zu fliegen.

Man lernt eine Menge über Landschafts- und Siedlungsformen. Klar: Es zeigen sich stets völlig andere Bilder, wenn man etwa über Barcelona oder über der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator schwebt; über Berlin oder Lüdenscheid; über Wüsten, Wassern, Gebirgskämmen.

Manche Städte wirken im Grundriss wie Schachbrettmuster, andere wie ungemein chaotische Anhäufungen. Mega-Metropolen fressen sich in die umgebende Restnatur hinein, so z. B. Los Angeles, Mexiko City, Kairo oder Kalkutta. Man weiß es ja, doch beim Navigieren wird es ungeahnt sinnfällig.

Aus solchen Formationen lassen sich auch Luxus (Swimmingpools in besten Lagen mancher US-Metropolen) und Elend (Favelas in Rio de Janeiro) ablesen. Da sollte man dann durchaus über all die Menschen und ihren Alltag „dort unten“ nachdenken. Vielleicht keimt „unterwegs“ die Einsicht, dass wir auf Gedeih und Verderb gemeinsam auf dieser dünnen Erdkruste leben. Dann wäre eine Art von Gläubigkeit nicht mehr fern, die ja mitunter Taten nach sich zieht. Mal ganz global betrachtet.

______________________________________________________

HINTERGRUND

Seit kurzem neue Suchfunktionen

- Google Earth gibt es seit kurzem in der Version 4.0, die deutschsprachige Sucheingaben (mit Umlauten) unterstützt.

- Vielfach kann nun sofort straßengenau gezoomt werden – beispielsweise mit Suchformeln wie „Dortmund Hansastraße“.

- Die Grundsoftware wurde bereits 1995 entwickelt. 2004 kaufte die Suchmaschinen-Firma Google die Rechte – und hat auch werbliche Ziele im Sinn.

- Deutschland ist eines der am besten erfassten Länder der Erde, und hier wird Google Earth auch besonders oft angeklickt.

- Im Netz gibt es inzwischen zahlreiche Ergänzungen, so genannte „Overlays“. So kann man etwa mit einem historischen Zusatz-Werkzeug die Berliner Mauer wieder im exakten früheren Verlauf aufbauen…

- Die Internet-Adresse lautet: earth.google.de (ohne den Vorsatz „www“).