„Heilen und Pflegen“: Neue DASA-Dauerschau zielt auf Wertschätzung fürs Gesundheitswesen ab

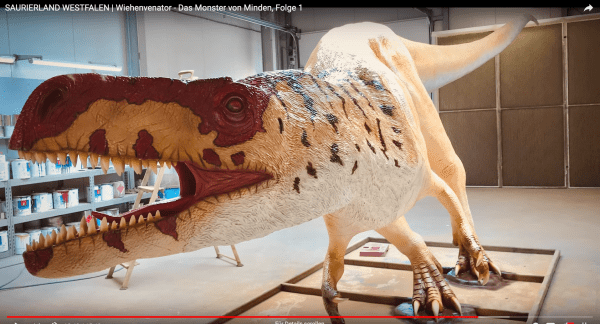

Mit 3D-Brille, Bildschirmen und hochsensitiven OP-Sticks: Ein DASA-Mitarbeiter führt eine virtuelle Operation am rund 120.000 Euro teuren Übungsgerät vor. (Foto: Bernd Berke)

Ich hab’s nicht durchgehalten. Habe keine Standfestigkeit bewiesen, als diese vermaledeite Bodenplatte heftig zu wackeln begann. Wer macht’s besser, einbeinig stehend und dann ganz plötzlich durchgerüttelt?

Wo ich gewesen bin? Auf einer der bei Ausstellungsmachern und beim Publikum so beliebten Mitmach-Stationen, konkret: in der DASA (Dortmunder Arbeitswelt-Ausstellung), die jetzt ihre völlig neu gestaltete Abteilung zum Thema „Heilen und Pflegen“ eröffnet hat – nach rund drei Jahren Planung und Umbau; gerade recht zu einem Zeitpunkt, wo man das Haus jetzt wieder ohne Zeitfenster-Termin und Test besuchen kann.

Kuratorin hospitierte eigens im Dortmunder Klinikum

An vielen Details merkt man, dass die technischen Möglichkeiten sich seit der vorherigen Themen-Aufbereitung (aus dem Jahr 2000) schon wieder gründlich gewandelt haben. Ko-Kuratorin Katrin Petersen (mit Sarah-Louise Rehahn) und ihr Team wollten keine halben Sachen machen. Frau Petersen, von Haus aus Kulturwissenschaftlerin, hat eigens eine Woche im Dortmunder Klinikum (Intensivstation, Notaufnahme) hospitiert und ist auch beim Rettungseinsatz mitgefahren. Gespräche mit vielen Praktikern sollten das Ausstellungs-Konzept realistisch unterfüttern. Dabei hat sich wohl die Zielsetzung konkretisiert, die Heil- und Pflegeberufe im günstigen Licht darzustellen. Die Ausstellung ist denn auch – wie es sozusagen im Kleingedruckten heißt – Bestandteil der „Konzertierten Aktion Pflege“ der Bundesregierung („Handlungsfeld VIII: Wertschätzung und Anerkennung“).

Kuratorin Katrin Petersen im angeregten Dialog mit dem Roboter „Pepper“, der hie und da als unterhaltsame Aushilfskraft in der Pflege eingesetzt wird. (Foto: DASA)

Das Gesundheitswesen steht bekanntlich auf der Tagesordnung, es ist im Laufe der Pandemie oft genug beredet worden, vom berühmt-berüchtigten, weil wohlfeilen „Balkonklatschen“ für Heil- und Pflegekräfte bis hin zu deren Arbeitsbedingungen und der (oft mangelnden) Wertschätzung. Letztere, so das erklärte Ziel der DASA-Schau, soll nachdrücklich befördert werden. Überdies will man reges Interesse am Berufsfeld wecken, dem in Deutschland insgesamt rund 5,7 Millionen Menschen angehören. Da ist dann aber auch so ziemlich alles dabei, mitsamt Verwaltungen, Krankenkassen und Pharma-Industrie, jedoch ohne die bloßen Wellness-Branchen. Lust auf Gesundheitsberufe? Nun ja: Auch hier bestimmt wesentlich das Sein (u. a. in Form fairer Entlohnung) das Bewusstsein.

Einmal selbst die Diagnose stellen

Nun aber auf die Strecke! Gleich eingangs begrüßt einen ein innerlich allseits verdrahteter, gläserner Mensch, Nachbau eines Dresdner Exemplars fürs Hygienemuseum von 1930. Wie das Original, so hebt auch diese Glasfigur ihre Hände in geradezu heilsverkündender Pose. Ursprünge in der Lebensreform-Bewegung der 1920er Jahre sind noch zu erahnen.

Der allseits transparent gestaltete Rundgang folgt sodann einem typischen Verlauf von Krankheit und Genesung: Es beginnt mit der Diagnose und führt über Rettung und Heilung hin zur nachfolgenden Therapie und zur Pflege. Inmitten all dieser Themenbereiche befindet sich eine Ruhezone, die nicht zuletzt daran erinnern soll, dass die Beschäftigten im wahrhaft „systemrelevanten“ Gesundheitswesen meist kaum Zeit für erholsame Pausen haben.

Nicht nur auf der anfangs erwähnten Schüttel-Station (ein Gerätetypus, mit dem auch schon zahllose verletzte Fußballer Teilübungen ihrer Reha absolviert haben) kann man seine Fähigkeiten erproben. Mehrfach gibt es solche Haltepunkte, an denen man selbst aktiv werden darf. In der ersten Abteilung gilt es (mit einer an der Berliner Charité entwickelten Simulation), ein virtuelles Kind z. B. auf eine Masern-Erkrankung zu untersuchen und sich einer schlüssigen Diagnose zu nähern. Zusätzlicher Clou: Fachbesucher-Gruppen können sich auf einem höheren Level zuschalten lassen, auf echtem Expertenniveau.

Vorbei geht’s an buchstäblich griffigen Modellen von Krankheits-Erregern (hier mal ohne Covid, aber mit etlichen anderen Bedrohungen), die auch wirklich zum Anfassen gedacht sind. Vielleicht werden Leute vom „Team Vorsicht“ damit noch bis zu den gaaaanz niedrigen Inzidenzen warten, die hoffentlich bald anliegen.

Hinein ins Rettungsfahrzeug

In der Nähe der Erreger-Modelle findet sich auch das vielleicht bizarrste Ausstellungsstück, der sogenannte „Blaue Heinrich“, ein transportabler, halbwegs diskreter Spucknapf für die Handtasche, seinerzeit gedacht für etwaigen Tuberkulose-Auswurf…

Im folgenden Rettungsbereich erwartet einen das größte Exponat, ein weitgehend originalgetreues Einsatzfahrzeug für den Notfall, das freilich keine Räder hat. Allerdings kann man sich in aller Ruhe das komplette Innenleben ansehen, ohne Angst und Stress, weil es ja eben kein Ernstfall ist. Der wiederum wird in einem dreidimensionalen „Wimmelbild“ mit Spielzeug nachgestellt. Knapp erwähnt werden dabei auch Attacken auf Unfallhelfer, aber da alles möglichst positiv sein soll, wird das unfassbare Phänomen nicht weiter verfolgt. Ebenso ausgespart bleiben etwa die Auswüchse diverser Sparwellen im Gesundheitswesen. Und auch der Tod, der nun einmal hinzu gehört, ist höchstens indirekt gegenwärtig. Hier wird er gleichsam überwunden und des Hauses verwiesen.

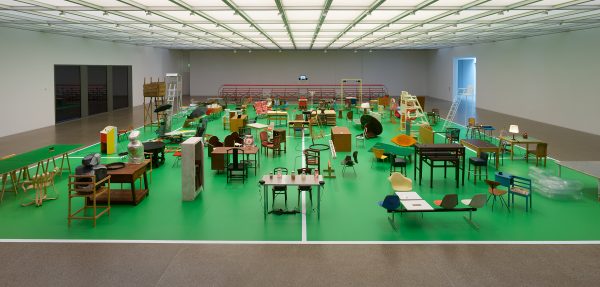

Hochmodernes Trainingsgerät für Operationen

Zurück auf den Parcours: Im OP-Bereich lassen sich Geschicklichkeitsübungen vollführen. Entweder versucht man mit einem Gestänge Fäden durch Ösen zu ziehen (gar nicht so leicht), oder man begibt sich gleich zu einem im wirklichen Medizinerleben verwendeten, virtuellen Trainingsgerät mit allem kostspieligen Komfort. Durch die Apparatur wird sogar die Haptik der menschlichen Organe übermittelt. Hier sollte man aber nicht selbst auf gut Glück loslegen, sondern auf eine Vorführung oder wenigstens Anleitung warten. Als Kontrast zur hypermodernen Technik sind in einer Vitrine historische Gerätschaften wie etwa chirurgische Handbohrer (um 1900) zu besichtigen. Ganz schön gruselig.

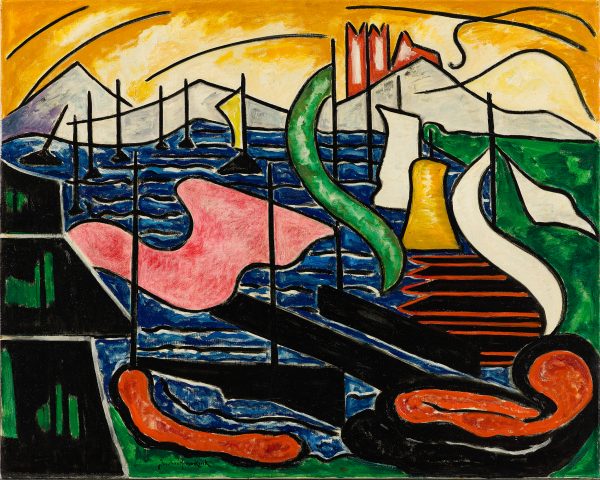

In den letzten Abteilungen geht’s ums Therapieren und Pflegen, wobei „Pepper“ seinen Auftritt hat, ein putziges Roboter-Kerlchen, das freilich das Pflegepersonal allenfalls mit kleinen Handreichungen zu entlasten, aber bislang keineswegs zu ersetzen vermag. Für (Quiz)-Spielchen mit Senioren oder Rekonvaleszenten steht Pepper allerdings bereit. Auf die Standard-Frage, ob er wirklich helfen könne, gibt er mit seiner niedlichen Stimme lieber gleich zu: „Wenn ich Kaffee bringe, geht die Hälfte daneben.“ Ein Schelm, der das programmiert hat.

DASA-Leute erproben Geräte in der Therapie- und Pflegeabteilung, ganz vorn der Fahrrad-Simulator mit Weltreise-Funktion. (Foto: Andreas Wahlbrink)

Weltreise mit dem Fahrrad

Neben Hi-Tech-Rollstühlen, Prothesen und ähnlichen Hilfsmitteln gibt es in diesem Bereich noch eine Station, an der man per Trainingsfahrrad in aller Welt unterwegs sein kann; ganz gleich, ob am Dortmunder Friedensplatz, in Brasilien oder Tasmanien – virtuell, versteht sich, aber ziemlich realistisch. Man strampelt tüchtig, sieht was von der weiten Welt und wird allmählich wieder fit.

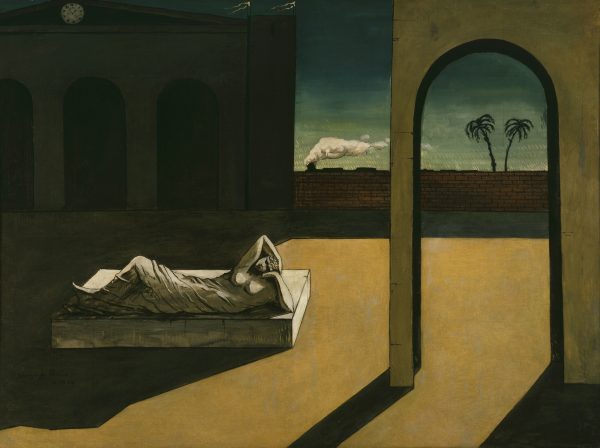

Vertiefende Informationen zu all dem kann man sich an einigen Medienstationen verschaffen. Die Reihe der hierzu bereitgestellten Therapie-Liegestühle erinnert von fern her fast an eine Kur-Terrasse à la Thomas Manns „Zauberberg“. Sie ist aber deutlich nüchterner geraten als etwaige historische Vorbilder.

Dauerausstellung „Heilen und Pflegen“ auf knapp 800 Quadratmetern im Obergeschoss der DASA Arbeitswelt Ausstellung (angegliedert an die Bundesanstalt für Arbeitsschutz), Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund.

Öffnungszeiten Mo-Fr 9-17, Sa/So 10-18 Uhr. Tel. Besucherservice: 0231 / 9071-2645. Eintritt wegen dauerhafter Inzidenz unter 50 jetzt ohne Test möglich, noch bis 13. Juni mit Termin-Anmeldung, danach ohne Zeitfenster.