Preis für grotesken Humor: Ulrich Holbein ausgezeichnet

Loriot hat ihn erhalten. Ernst Jandl, Robert Gernhardt, Hanns Dieter Hüsch, Ingomar von Kieseritzky, Ror Wolf, Katja Lange-Müller, Gerhard Polt, F. W. Bernstein, Peter Rühmkorf, Herbert Achternbusch und fünfzehn weitere um ihre Vertrautheit mit dem Grotesken oft beneidete Persönlichkeiten ebenfalls. An diesem Wochenende geht der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor an Ulrich Holbein. Sollte Ihnen der Name unbekannt sein? Verwechseln Sie ihn gar mit einem anderen Herrn Holbein? Das wäre betrüblich.

Seit seiner Kindheit trägt der 1953 geborene Ulrich Holbein zur Weltverschönerung bei. Davon kann man sich beispielsweise in dem wundervollen Buch Bitte umblättern! überzeugen, das 2010 im Elfenbein Verlag erschienen ist. In diese Reihung verheißungsvoller Textanfänge gehört auch ein netter Kinderbrief an den Uropa, säuberlich auf Linienpapier geschrieben und mit Buntstiftzeichnungen am Blattrand. Leider erfahren wir nichts über die Uroma, denn der Brief bricht wie jedes Dokument dieser „Einhundertelf Appetithäppchen“ nach der ersten Seite ab – oftmals mitten im Satz oder Wort. Beim Umblättern tut sich ein neuer Text auf, oder eine Zeichnung oder eine Collage. In einem anderen Text des Bandes wird Satz für Satz die persönliche Entwicklungsgeschichte des Autors der Entwicklung der Menschheit gegenüberstellt. Überzeugend.

Im gleichen Verlag war zuvor Isis entschleiert erschienen, eine Geschichte, die sich ausschließlich aus Zitaten zusammensetzt. Das liest sich etwa so:

„Ekkehard Wiederholz: Wenngleich es auch für den Angler appetitlicher sein mag, nur mit sauber gewaschenen Därmen zu arbeiten, würden sie jedoch mit einer gründlichen Säuberung im Wasser ihrer gesamten Duftstoffe und damit ihrer ganzen Anziehungskraft als guter Köder beraubt. Jegliche Därme dürfen daher nur leicht ausgedrückt, das heißt zwischen zwei zusammengepreßten Fingern hindurchgestreift, nicht aber gewaschen werden.

Leonardo da Vinci: Viele werden sich ein Haus aus Därmen bauen und sogar in ihren eigenen Därmen wohnen.

Ulrich Holbein (seinem Vater die Wurst wegreißend): Vorsicht! Du fügst ihr lebensgefährliche Bißwunden zu!

Walter Holbein (die Wurst sofort zurückerobernd): Gib das Ding her!

Ulrich Holbein: Die Wurst war damals schon mein Opa – spürst du das nicht beim Reinbeißen, wie er »Aua!« ruft?

Herta Müller: Der Fuchs war damals schon der Jäger.

Wilhelm Busch: Die Strafe bleibt nicht aus. Jeder Jäger wird mal ein Hase, früher oder später, denn die Ewigkeit ist lang.

Bishma: Geschöpfe, deren Fleisch ich in dieser Welt esse, essen das meinige in der nächsten Welt.

Elias Canetti: Das Tier, das man gegessen hat, merkt sich, wer es war. Seine Seele lebt weiter und wird im Jenseits zu einem Menschen. Dieser wartet geduldig auf den Tod seines Verzehrers. Sobald er im Jenseits ankommt, findet das Opfer ihn, packt ihn, zerschneidet ihn und ißt ihn auf.“

Und so weiter.

Aus lauter Zitaten besteht auch eine „Love Story“ in Ulrich Holbeins Weltverschönerung (2008). Die Textmontage aus Werken von 162 Autoren beschreibt der Menschheit liebste Beschäftigung, die – so dargestellt – in ihrer Austauschbarkeit ziemlich lächerlich erscheint. Aber ob die im gleichen Band veröffentlichten zwölf Thesen und elf praxisorientierten Tipps zum Thema „Wer raffiniert onaniert, rettet die Welt“ den Leser aus dem Dilemma befreien?

In der 13. Ausgabe der Zeitschrift Oya (anders denken. anders leben) erscheint im März/April 2012 der Anfang von Holbeins neuestem „Liebesroman“ Traumpaar ohne Notbremse – wieder nur eine einzige Seite. Klingt ein Liebesroman so? „Sie knallte mir alles mögliche vor Latz und Kopf. Sie ging mir auf den Geist, auf Keks und Wecker und Sack und Gemüt. Es hagelte Blöff und Jux und Sex und Peng und Tschüs.“ Bei Ulrich Holbein schon – neben zarteren Tönen des vorerst letzten Romantikers.

Ein ausgeprägter Individualist ist der an diesem Wochenende geehrte Ulrich Holbein allemal – in seiner literarischen Stilvielfalt, in seiner extravaganten Selbstgestaltung, der Eremitage im Knüllgebirge, den Lektüre- und intellektuellen Präferenzen. 23 Bücher und 892 Einzelpublikationen hatte der Autor bereits bis zum Abbruch seines Netztagebuchs „ulyversum“ im Jahr 2008 vorzuweisen. Einer breiteren Leserschaft ist er durch die Kolumnen „Sprachlupe“ in Die Zeit und „Standardsituationen“ in der Süddeutschen Zeitung bekannt geworden. Als einen Vielschreiber kann man ihn jedoch allenfalls in quantitativer Hinsicht bezeichnen. Holbein ist, wie er selbst sagt, „anders als alle, die anders als andere sind.“

Subjektiv zusammengefasste Lebensläufe von 255 Exzentrikern, Eigenbrötlern, komischen Käuzen und Aposteln aller Art hat Ulrich Holbein in seinem dickleibigen Lexikon Narratorium (2008) vereint, von denen insgesamt 48 in diesem Jahr in den beiden Bänden Heilige Narren und Heilige Närrinnen im Marixverlag neu herausgebracht werden. Doch umfasste das Narratorium bei weitem nicht nur Gurus und Glückssucher, vermeintliche oder echte Heilige im engeren religiösen Sinne, sondern auch von Holbein verehrte Großliteraten wie Jean Paul oder Arno Schmidt.

Ulrich Holbein würde perfekt in sein eigenes Narratorium passen und wird zu Recht mit dem Literaturpreis für grotesken Humor ausgezeichnet, den die Stiftung Brückner-Kühner alljährlich in Kassel vergibt. Die Lobworte am Samstagabend im Kasseler Rathaus sprachen Harry Rowohlt (für den Förderpreisträger Tino Hanekamp) und Bazon Brock (für Ulrich Holbein). Holbeins langjährige Partnerin, die Komponistin Viera Janárčeková, komponierte für den Abend “Tangomutanten für Quetschkommode und kleine Bassgeige”.

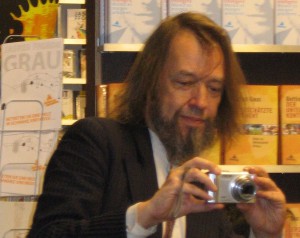

Daneben wurde im Kasseler Rathaus die Ausstellung “Lieber eine falsche Weltsicht als gar keine Flügel! Seufzer, Statements, Appelle” mit emblematischen Fotocollagen von Ulrich Holbein eröffnet. Denn Holbein ist nicht nur ein Wortkünstler. Auf Buchmessen trifft man ihn meistens mit einer handlichen Kamera an. Er knipst, er montiert, er collagiert und textet Sprechblasen.

Der Glückwunsch aus dem Ruhrrevier erscheint im Netz mit einem Tag Verspätung. Der Gratulant hat sich gestern einmal mehr in Ulrich Holbeins Büchern festgelesen und fand die Lektüre vergnüglicher, als seinerseits einen Artikel zu schreiben.

Letzte Buchveröffentlichungen von Ulrich Holbein u.a.:

• Heilige Narren. 22 Lebensbilder. Wiesbaden: Marixverlag 2012.

• Heilige Närrinnen. 22 + 4 Lebensbilder. Wiesbaden: Marixverlag 2012.

• Bitte umblättern! Einhundertelf Appetithäppchen. Berlin: Elfenbein 2010

• Narratorium. Zürich: Ammann 2008.

• Ulrich Holbeins Weltverschönerung. Frankfurt am Main: Zweitausendeins 2008.

• Januskopfweh. Glossen, Quickes und Grotesken. Berlin: Elfenbein 2003.

• Isis entschleiert. Heidelberg: Elfenbein 2000.