Bumsfideler Bergmann anno 1971: „Laß jucken Kumpel“ – der etwas andere Arbeiterroman

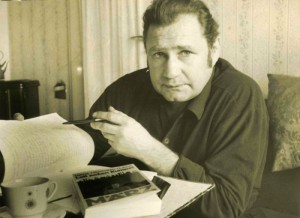

Revierpassagen-Gastautor Heinrich Peuckmann, Dortmunder Schriftsteller, erinnert – nicht zuletzt aus eigener Erfahrung – an die Romane des Bergkamener Bergmanns Hans Henning („Moppel“) Claer und an deren Verfilmungen:

Es war die große Zeit der politischen Arbeiterliteratur, wie sie von der „Dortmunder Gruppe 61“ mit Max von der Grün, Josef Reding oder Günter Wallraff ins Leben gerufen wurde und anschließend vom „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ mit klar gewerkschaftlicher Zielsetzung fortgesetzt wurde. Es war der Versuch, mittels Literatur dem Arbeiter die Klassenbedingtheit der bundesrepublikanischen Wirtschaftsordnung klar zu machen.

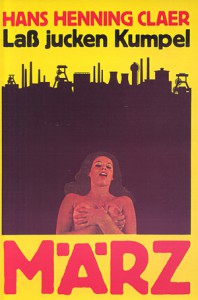

Da erschien plötzlich ein ganz anderer Arbeiterroman, geschrieben von dem Bergkamener Bergmann Hans Henning Claer, den seine Kumpels auf der Zeche nur „Moppel“ nannten. „Laß jucken Kumpel“ hieß dieser Roman, und er zeigte nicht den gewerkschaftlich engagierten Arbeiter, der um die Verbesserung seiner sozialen Lage kämpft, sondern den bumsfidelen Bergmann, der weiß, dass es im Leben auf zwei Dinge ankommt: auf Frauen und Alkohol.

„Weißt du“, hat mir „Moppel“ Claer mal seine Weltsicht erklärt, „wenn du jeden Tag acht Stunden im Streb malochen musst, bei Dunkelheit, wo nur Kerle rumlaufen und du in der Hitze schrecklich schwitzt, da drehen sich deine Gedanken ganz automatisch um zwei Dinge: um eine heiße Blonde und ein kühles Blondes.“

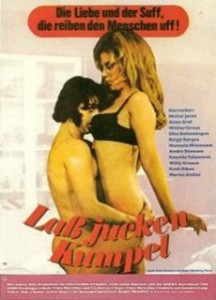

Das klang überzeugend und für Moppel war es das auf jeden Fall. Mit seiner Literatur, mehr noch mit seinen Filmen, hat Moppel jedenfalls viel Aufsehen erregt, in Deutschland, aber auch in der Welt. „Laß jucken Kumpel“ zum Beispiel lief mehr als 100 Tage in den Kinos von Tokio, als deutscher Kulturbeitrag zur gesellschaftlichen Situation der Siebziger Jahre vermutlich.

Natürlich dienten Moppels Werke, Romane wie Filme, zur Ablenkung von der politisch unbequemen Arbeiterliteratur, das ist eindeutig, aber sie hatten auch äußerst lehrreiche Aspekte, vor allem aus Bergkamener Sicht.

Moppels Romane waren nämlich gar nicht erfunden. Vieles, was er erzählt oder besser gesagt verrät, hat er seinem direkten Lebensumfeld entnommen. Besonders aufgefallen ist das bei seinem ersten Werk, bei „Laß jucken Kumpel“, das 1971 als Buch, 1972 als Film erschien und 1973, wegen des kommerziellen Erfolges, die „Goldene Leinwand“ erhielt. Spricht das nun für den Film oder gegen die Auszeichnung?

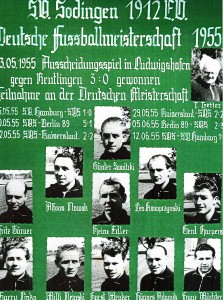

Weltpremiere des Films in Bergkamen

Immerhin, der Film erlebte im damals noch vorhandenen Bergkamener Kino seine Welturaufführung. Ein stolzer Tag für die kleine Bergarbeiterstadt – und deshalb sind sie auch alle hingegangen: die Bergkamener Kommunalpolitiker, sogar welche aus dem vornehmen Parlament des Kreises Unna und natürlich die Bergleute, Moppels Kumpels, die ihre fein zurechtgemachten, frisch vom Friseur gekommenen Ehefrauen endlich mal wieder ins Kino ausführten.

Ein Kulturfilm aus Bergkamen, das war doch etwas! Aber schon während der Film lief, berichten die Augenzeugen, machte sich Unruhe breit. Immer tiefer rutschten die Kommunalpolitiker in ihre Sitze, zwischen den Ehepaaren gab es heftiges Getuschel. Noch während des Abspanns, bevor es im Kino hell wurde, sprangen die ersten auf, schlugen den Kragen ihres Mantels oder ihrer Jacke hoch, zogen den Kopf ein und verschwanden schnell und vor allem wortlos in Richtung Parkplatz.

Die Kneipe mit dem „Rambazamba“

Vermutlich hätten das auch gerne einige Bergleute getan, vor allem wären sie gerne wortlos geblieben, aber dagegen hatten ihre Ehefrauen etwas. Die hatten nämlich kapiert, was Moppel da über eine bestimmte Kneipe erzählt hatte, die in Bergkamen jeder kannte. Direkt am Eingang zur Zeche Grimberg stand sie und wurde im Volksmund „Zum schwatten Diamanten“ genannt. Unten war normaler Schankbetrieb, wohin auch Lehrer des benachbarten Gymnasiums gingen (also auch ich), oben fand das statt, was Moppel bumsfideles „Rambazamba“ genannt hätte und worüber ich im Detail nichts berichten würde, selbst wenn ich es wüsste. Ich weiß es aber nicht, ahne es allerdings.

„Ach, dahin gehst du also!“

„Ach, dahin gehst du also! Jetzt weiß ich endlich Bescheid, was ihr da so treibt!“ So ähnlich müssen die Vorwürfe der Gattinnen gelautet haben, die sie ihren betreten schweigenden Männern vorgehalten haben. „Jetzt weiß ich endlich, was da los ist!“

Es soll Ehekräche gegeben haben, wochenlange Streitigkeiten in den Bergarbeiterfamilien. Über halb Bergkamen hing eine Wolke des Grollens. Scheidungen gab es damals so gut wie keine, vor allem nicht in Bergarbeiterfamilien. Wenn die Einstellung dazu so wie heute gewesen wäre, hätte es die allerdings bestimmt gegeben.

Eine Tracht Prügel für „Moppel“

Es rumorte in Bergkamen und das verlangte natürlich nach einer Antwort, die auch prompt kam. Moppel erlebte die ultimative Film- und Romankritik, wie sie beispiellos ist im deutschen Kritikerwesen. Als er Wochen nach der Welturaufführung seine Stammkneipe „Zum schrägen Otto“ verließ (die es heute noch gibt, während der „Schwatte Diamant“ um das Jahr 2000 herum abgerissen wurde, anstatt, wie sich das gehört hätte, als „literarischer Ort“ unter Denkmalschutz gestellt zu werden), erlebte Moppel ein „blaues Wunder“, wie er es als ehemaliger Amateurboxer vorher nicht erlebt hatte. Kurzum, Moppel wurde verprügelt, und zwar so heftig, dass er für einige Zeit im Krankenhaus landete.

Der Sachverhalt konnte letztlich nie ganz geklärt werden, denn Moppel hat tatsächlich niemanden von den Tätern (es sollen mehrere gewesen sein) erkannt. Auch einen konkreten Verdacht hegte er nicht, wie er bei seinen Aussagen zu Protokoll gab. Tja, was sollte man da machen? Ganz einfach: Moppel pflegen, damit er wieder auf die Beine kam.

Das haben dann die Krankenschwestern freundlich übernommen, weshalb Moppel ein uneingeschränkt positives Bild von Krankenschwestern entwickelte und dadurch bei der Verfilmung seines nächsten Drehbuchs (war es „Laß jucken Kumpel II“, Untertitel: „Das Bullenkloster“?) in neue Schwierigkeiten geriet.

Bloß keine lüsternen Krankenschwestern

Regisseur dieser Filme war Franz Marischka, nicht zu verwechseln mit seinem Onkel Ernst, der mit Romy Schneider in den fünfziger Jahren die „Sissy-Filme“ drehte. Franz, genannt „Zwetschi“, dessen Taufpate übrigens Franz Lehár war, hatte vorher schon solche Kulturfilme wie „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen“ gedreht, nun schwamm er auf der Softpornowelle. Bei einem dieser Filme, in dem inzwischen Moppel selbst als unvergessener Jupp Kaltofen, seines Zeichens Bergmann und Amateurboxer, mitspielte, sollten zwei lüsterne Krankenschwestern ihren Patienten auf ganz besondere Weise Pflege angedeihen lassen. Aber da war Moppel dagegen. Nein, auf Krankenschwestern wollte er nichts kommen lassen. Reine, hilfreiche Engel wären das, auf keinen Fall durften sie mit irgendwelchen Unterstellungen beschmutzt werden. Da war Moppel eigen.

Ablenkung durch Beckenbauer

Aber Zwetschi wusste Rat. Der Film wurde in München gedreht und Zwetschi fragte Moppel, ob er sich nicht am Samstag Bayern München ansehen wollte. Klar wollte Moppel das, er war schon immer Sportfan gewesen. Also besorgte Zwetschi zwei Eintrittskarten, damit Moppel samt Begleitung Beckenbauer und Co. sehen konnte, und als er zurückkam, war die besagte Szene im Kasten. Zwetschi hatte kurzerhand aus den Krankenschwestern, erzählte mir ein erleichterter Moppel, zwei Studentinnen oder Schwesternschülerinnen oder irgendetwas dieser Art gemacht und als solche hatten sie die bettlägerigen Patienten beglückt. Ganzheitlich gepflegt sozusagen. Womit alle einverstanden waren. Moppel, weil die Ehre der richtigen Krankenschwestern gerettet war, Zwetschi, weil er die dringend benötigte Szene im Kasten hatte.

Moppel hatte übrigens eine unnachahmliche Art, seine Rolle als Filmschauspieler, eine Tätigkeit, die er ja nie erlernt hatte, zu begründen.

„Wenn die (damit meinte er die anderen Schauspieler) da mitspielen, kann ich da auch rumhopsen“, erklärte er. Wobei, wie ich schon damals fand, das Umdrehen der Verben den Sachverhalt richtiger wiedergegeben hätte: „Wenn die da rumhopsen, kann ich da auch mitspielen“, hätte es besser geheißen.

Moppel war nämlich wirklich nicht schlecht in den Filmen, spielte er doch den Bergmann und Amateurboxer Jupp Kaltofen, der gerne mal ins Glas schaut. Im Prinzip also sich selbst, und das machte er wirklich gut.

Der Autor als Boxtalent

Als Amateurboxer, dies nebenbei, hätte Moppel womöglich sogar größere Erfolge feiern können, aber er litt – genau wie ich – unter Heuschnupfen. Bei Qualifizierungskämpfen für die Landesmeisterschaften (damals noch in Berlin, wo Moppel ursprünglich herstammte), die im Frühjahr stattfanden, hatte er keine Chance. Einen Schlag auf seine Nase und die hellen Tränen standen ihm in den Augen.

Ich hatte Verständnis für einen auf diese Weise benachteiligten Moppel, auch wenn die Johannpeter-Brüder aus Hamm, die größte und erfolgreichste Boxerfamilie der Welt (10 Brüder waren Boxer, mehrere wurden Deutsche Meister, sechs schafften den Sprung in die Nationalmannschaft) immer lachend auf meine Nachfrage sagten, so weit wäre es mit Moppels Boxerkünsten nicht her gewesen. Gut, da steht dann Aussage gegen Aussage. Wer möchte richten?

Meine Sympathie gehörte jedenfalls dem leidenden Moppel, der mir seine Boxkünste übrigens mal in der Bergkamener Distelfinkstraße, wo er wohnte, vorgeführt hat. Wir hatten eine gemeinsame Lesung im Dortmunder Fritz-Hüser-Institut gehabt, ich holte Moppel, der selber kein Auto fuhr, zur Lesung ab und brachte ihn nachher nach Hause. Begleitet wurden wir von seiner Gattin „Biggi“.

Als er an jenem Abend ausstieg, hielt Moppel plötzlich die Fäuste hoch, begann auf der Straße zu tänzeln, wurde wieder der Amateurboxer von früher, vielleicht auch der Jupp Kaltofen aus seinen Filmen und kämpfte technisch versiert gegen einen eingebildeten Gegner, den auch ich nach einiger Zeit glaubte, vor mir zu sehen. Moppel war gut, fand ich. Der unsichtbare Gegner hatte keine Chance.

Liebe oder Sport? Egal.

Im Grunde, meinte er, bevor wir uns trennten, gebe es nur zwei Themen, die er in all seinen Romanen behandele: Sport und Liebe. Wobei man an der Art, wie er diese Themen literarisch gestaltete, leider den Unterschied schlecht erkennen konnte.

Sein Manuskript, aus dem er im Fritz-Hüser-Institut las, hatte unvergessliche Sätze, die ich heute noch aus dem Gedächtnis zitieren kann. In einer Szene, die – wo sonst – in einer Kneipe spielte, blieben der junge Wirt und eine ebenfalls junge, hübsche Dame zurück, alle anderen hatten nach und nach das Lokal verlassen. Das nachfolgende Geschehen fasste Moppel dann so zusammen: „Er schaltete das Licht aus bis auf die über der Theke hängende Lichterkette, die aber genug Licht spendete für den Schankraum und ihr hastiges Tun.“ Liebe eben. Oder war es Sport? Egal.

Finanziell kaum profitiert

Nicht egal ist, dass Moppel durch seine literarischen, filmischen und schauspielerischen Erfolge nicht reich geworden ist. Die Verlagsverträge sahen einen Vergütungsanteil im Falle einer Filmvorführung im Ausland gar nicht vor. Moppel war ja Bergmann, wie Verlagsverträge auszusehen haben, wusste er nicht. Und der Verlag hat ihn nicht aufgeklärt. Für hundert Tage „Laß jucken Kumpel“ in Tokio, so erzählte er mir, sah Moppel keinen Pfennig. So reichte es nur zu zwei Eigentumswohnungen in einem größeren Haus einer Bergmannssiedlung. Immerhin.

Über diese Wohnungen wurden schöne Geschichten erzählt. Eine handelte davon, dass immer dann, wenn auf dem Balkon ein Handtuch wehte, die Kinder nicht nach Hause kommen durften. Für eine Stunde wollte Moppel dann ganz allein mit seiner Biggi sein. Sport oder Liebe? Jedenfalls beweist die Geschichte, dass Moppel kein reiner Theoretiker seiner beiden literarischen Themen war.

Rivalität der schreibenden Bergleute

Direkt nebenan, in der Amselstraße, wohnte übrigens der Bergarbeiterdichter Rudolf Trinks, Mitglied im „Werkkreis“ und ein ausgemachter Gegner von Moppel. Das lag natürlich einerseits an Moppels nicht politischem Zugriff auf die Welt der Bergarbeiter, die in ihrer unpolitischen Grundhaltung natürlich hoch politisch war, Trinks merkte das. Dann aber auch, weil ihn das Thema „Sex“ abstieß. Bergleute sind, das muss man bei der Betrachtung von Moppels Filmen und Büchern berücksichtigen, eher prüde. Unter ihnen hatte Moppel sicher nicht seine größte Fangemeinde. Kinogänger und Leser dürften sich aus anderen Schichten gespeist haben.

Einmal haben die beiden auf der Straße heftig über Bergarbeiterliteratur gestritten, erzählte mir Trinks, danach haben sie nie wieder miteinander gesprochen.

Trinks und Moppel Claer sind im selben Jahr, 2002, gestorben. Moppel nach einer langen Leidenszeit. Nach einem Schlaganfall war er über Jahre ans Bett gefesselt, liebevoll gepflegt von seiner Biggi. „Ich bin kaputt wie tausend Mann“, hat er seine Situation in der ihm eigenen Art treffend beschrieben.

71 Jahre alt ist er geworden.

Ich habe noch versucht, seinen Nachlass an Archive zu vermitteln, Biggi aber wollte nichts abgeben. Alles, was ihren Moppel betraf, wollte und will sie für sich behalten. Das ist dann wohl wirklich Liebe.

______________________________________________________________

Anm. d. Red: Den kompletten Film „Laß jucken Kumpel“ findet man hier – allerdings in arg reduzierter Bildqualität.