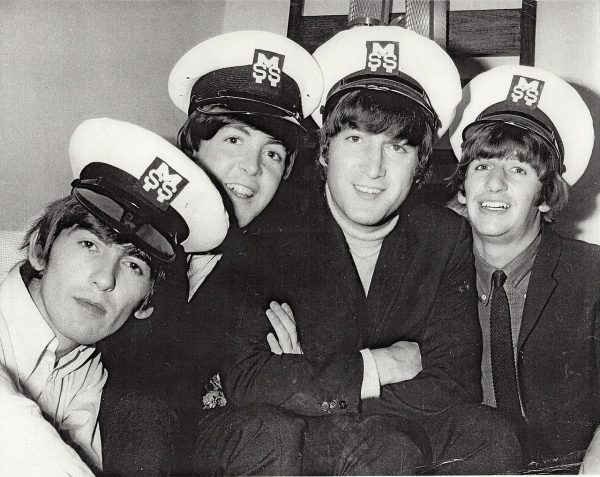

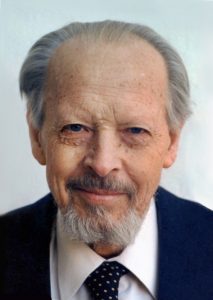

Trägerin des Literaturpreises Ruhr 2018: Elke Heinemann. (Foto: © Narciss Fekete)

Vor Wochenfrist wurde im Dampfgebläsehaus der Bochumer Jahrhunderthalle zum 33. Male der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis des Literaturpreises Ruhr vergeben. Diesmal erhielt ihn die in Essen geborene, heute in Berlin und auf Naxos lebende Schriftstellerin Elke Heinemann. Mehr über sie auf Ihrer Autorinnenhomepage: www.elke-heinemann.de.

Die Laudatio auf Elke Heinemann hielt Jurymitglied Ulli Langenbrinck. Sie ist Autorin und Lektorin, war zuletzt u.a. Programmleiterin des Asso-Verlags in Oberhausen und lebt in Mülheim an der Ruhr. Die Revierpassagen veröffentlichen ihren Text mit freundlicher Genehmigung der Verfasserin. Hier nun ihre Laudatio im schriftlichen Wortlaut:

Elke Heinemann ist eine sehr vielseitige Autorin, die in den verschiedensten Genres zuhause ist. In ihren bisher vier veröffentlichten Romanen sowie in zahlreichen Kolumnen, Essays, Hörspielen und Radio-Features erweist sie sich als hochkarätige literarische Stimme abseits des Mainstreams. Aber auch Künstler-Portraits in Form von Monografien oder als Hör-Stücke spielen in Elke Heinemanns Werk eine wichtige Rolle, so etwa von Meret Oppenheim, William Beckford, Ezra Pound, Helmut Heißenbüttel, Ernst Ludwig Kirchner und Nicolas Born, dem 2007 zusammen mit seiner Tochter Katharina Born posthum der Literaturpreis Ruhr verliehen wurde. Hinzu kommen zahlreiche Beiträge in Anthologien, Zeitschriften und Zeitungen, darunter die Kolumne „E-Lektüren“ im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die – logischerweise – auch als E-Book erschienen sind.

Für uns als Jury ist Elke Heinemann sozusagen der Idealfall einer Preisträgerin, hat sie doch einerseits eine umfangreiche und formal wie thematisch weit gefasste Veröffentlichungsliste von hoher Qualität, und andererseits liegt ein aktueller, 2018 veröffentlichter Roman vor, der allein schon unbedingt preiswürdig ist: „Fehlversuche“ ist ausdrücklich „Kein Kinderbuch“ – so der Untertitel –, obwohl er von einer Kindheit erzählt. Denn es geht darin um die anfangs sechsjährige Elisa, die in den 1960er Jahren im Ruhrgebiet in der Hölle einer „Kleinstfamilie“ aufwächst, in einem „Haus des Höheren Beamtentums“, in einem „unheimeligen Heim“.

Der Vater, auch „Vaterdarsteller“ genannt, ist als höherer Beamter meistens unterwegs und abwesend, das Kind bleibt mit der Mutter allein. Die Mutter, ein „wütendes Gespenst“, „Mutterdarstellerin und Maria-Callas-Darstellerin in einer Person“, ist alkoholabhängig, sie hat ein Dauer-Rendezvous mit dem Herrn Jägermeister, der ist ihr liebster Saufkumpan, er ist ihr treu ergeben und kichert so nett, „er ist sehr betrunken, nur gut, dass er keinen Führerschein hat, den müsste man ihm abnehmen, den Jagdschein hingegen darf er behalten.“ Aber die beiden anderen, die Herren Marillenlikör und Eierlikör, kann die Mutter auch gut leiden. Wenn der Vater mal heimkommt, ist die Mutter „schon mit dem Jägermeister auf und davon. Wohlsein!“

Den Soundtrack zum allabendlichen Drama liefert der bis zum Sendeschluss heiß laufende Fernseher. Mal kommen Rudi Carrell und Ilja Richter mit lustigen Gags zu Besuch, dann wieder schunkelt die Mutter mit dem Jägermeister zum Kölner Saalkarneval, oder sie lallt im Duett mit Maria Callas die Carmen-Arie von der Liebe, die ein wilder Vogel ist, zwar auf Französisch, aber das stört die Mutter nicht weiter.

„Lallen kann die Mutter noch in dieser Nacht, sprechen kann sie kaum mehr, selbst in der eigenen Muttersprache trägt sie nur noch grammatikalisch Unvollständiges vor, Sprachfragmente, monologisch geäußert, exklamatorisch zum Teil, auch imperativ gerichtet an eine Person, die Elisa hier & jetzt nicht sehen kann wie den Vati beispielsweise, die Mutter spricht von einem Schein, einem Wein oder einem Schwein, man kann sie nicht genau verstehen, zumal sie nun mit einem Schmerzensruf zu Boden geht, Glas zersplittert, Elisa tanzt stumm mit dem Jägermeister zur Habanera auf den Scherben, eine kleine Seejungfrau, die ihre Stimme eingetauscht hat gegen eine Seele, die geliebt werden möchte, aber leider nicht geliebt wird.“

Elisas Wirklichkeiten sind ein böses Märchen aus der Gegenwart, in der die Rollen, die Glaubenssätze, die Gewissheiten und die Glücksversprechen ebenso festzementiert sind wie in den echten alten Märchen, deren Figuren ebenfalls durch Elisas Abgrund und den ihrer Mutter mäandern. Elke Heinemann setzt Märchenmotive (inklusive der darin überlieferten diversen Todesarten), Fragmente von Weihnachtsliedern, Poesiealbumsprüche, Opernarien (Liebeswunsch!) und Kinderlieder wie Schlaf, Kindlein, schlaf als treibende Motive in den Text, eine beklemmende, verzweifelte oder bitterböse Ironie. Das „Kinderganovenduo“ Max und Moritz wird bei einer Weihnachtsfeier vor den Augen des kindlichen Publikums in der Mühle zu Futter für echte Bio-Gänse zerschreddert, das ist nun mal das Schicksal der bösen Kinder, wie „Bestsellerautor Wilhelm Busch“ es diversen Generationen eingebläut hat. Und die „Zehn kleinen Negerlein“ mutieren zu zehn kleinen Jägermeistern, die ihrer Jägermeister trinkenden Anhängerschaft auf verschiedenste Weise den Garaus machen, bis wie im Kinderlied keiner mehr übrigbleibt.

Ein Grundmotiv dieses Romans ist Identität. Elisa muss ein Wunderkind sein, sie darf nicht sein, wie sie ist, „die Eltern treiben dem Kind das wahre Kind aus, sobald es sich zu erkennen gibt, die Eltern sind selten einer Meinung, aber eine gemeine Meinungsgemeinschaft, wenn es darum geht, dem Kind die eigene Art auszutreiben.“ Das oberste Gebot der Eltern lautet: Sei nicht, wie du bist, sei anders, sei besser. (Kommt Ihnen das eventuell bekannt vor? Stichwort Selbstoptimierung?) In dieser Kindheit ist es dem Kind unmöglich, ja verboten, „ich“ zu sagen und geschweige denn zu denken, die vermeintlich natürliche 1. Person Singular wird zu einer verzweifelten Lügen-Chiffre, geschrieben „I.C.H.“.

Das Kind versucht, zu überleben, indem es sich einen Zwilling namens Alise erfindet, und die Eltern zu befriedigen, indem es sich als Kind präsentiert, das so ist, wie sie es haben wollen, doch alle seine Versuche sind und bleiben „Fehlversuche“, da haben wir den Titel. Eine nahezu unüberschaubare Folge von Fehlversuchen unternimmt dieses Kind, „bis es ein Ich hat, das Ich sagen und schreiben kann.“

Dann ist Elisa erwachsen und sitzt am Sterbebett der Mutter, „alles ist ruhig, alles ist gut, nach einer Weile steht es auf, öffnet die Tür, tritt hinaus ins Licht, verwandelt sich, sagt dann leise: Ich.“

Das Buch ist zu Ende, es gibt eine Brücke, die über den Abgrund führt, die Hölle ist vielleicht – bestimmt! gerade im Nachbarhaus anzutreffen. Will man die Leitmotive dieses schmalen großen Romans knapp zusammenfassen, genügt ein Blick auf die Umschlagrückseite, wo sie in Form von Hashtags aufgelistet sind: fantasie, ich-erzählung, identität (motiv), kind (motiv), märchen (motiv), resilienz (motiv).

Resilienz, laut Lexikon die „psychische Widerstandskraft und die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen“, kommt nicht ohne Hilfsmittel aus. Das wichtigste aller Hilfsmittel ist die Sprache: man muss Dinge aussprechen/schreiben, die nicht gesagt/geschrieben werden können oder dürfen. So formuliert es Elke Heinemann in ihrer literarischen „Selbstauskunft“, die morgen auf fixpoetry.com erscheint (mittlerweile hier abrufbar, Anm. der Redaktion), und das gilt für alle ihre Romane, in denen sie auf verschiedene Weisen die Wirklichkeit kritisch-ironisch analysiert. Die Wirklichkeit – oder das, was Menschen sich als ihre eigene Wirklichkeit, als eigene Identität konstruieren. So erforscht sie auch das Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion. Keiner ihrer Romane folgt den Regeln der linearen Erzählweise, in allen werden Rollenklischees, Trivialmythen und populärkulturelle Phänomene Stück für Stück auseinandergeschraubt. Elke Heinemann tut dies auf formal innovative Weise, inspiriert von dadaistischen Montagetechniken, mit denen sie lustvoll-spielerisch und bitterböse entlarvt, was einem so Tag für Tag aus den Illusionsmaschinerien alter und neuer Medien entgegenmüllt.

So auch in ihrem 2006 erschienenen Debut „Der Spielplan“. Ein Liebesroman, eine gnadenlos komische Geschlechter- und Gesellschaftssatire, in der sich vier nach Frauenzeitschriften benannte Frauen – Brigitte, Petra, Emma und Marie-Claire – auf die Suche nach dem ultimativen Glücksbringer und Kindeserzeuger machen. Das gemeinsame Objekt der Begierde ist Bert, ein supererfolgreicher Medienmann und Frauenhasser, der sich auch noch als Klon verdoppelt. Und wie im wirklichen Leben dürfen Leser und Fernsehshowzuschauer am Ende abstimmen. Als Roman wurde „Der Spielplan“ mit dem 1. Preis des österreichischen Floriana-Literaturwettbewerbs ausgezeichnet, Elke Heinemann montierte daraus aber auch ein grandioses Hörspiel für den WDR.

Das Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion zu erforschen ist eine weitere Konstante in Elke Heinemanns Werk, etwa wenn sie in ihrem „Kriminalrondo“ „Nichts ist, wie es ist“ (2015) in sechs Antikriminalgeschichten das Genre Krimi zerpflückt und es in ein poetisches Spiel verwandelt. In ihrem Web-Blog schreibt sie dazu:

„Gertrude Steins einziger Kriminalroman, Blood on the Dining-Room-Floor, hat mich zu meinen Texten inspiriert: Es gibt keine nacherzählbare Handlung, es gibt keine beschreibbaren Charaktere, es gibt keine Leiche, und alle Ermittlungen, die dem einzigen Todesfall im Roman gelten, sind sehr oberflächlich, sodass es auch keinen befriedigenden Schluss geben kann. Gertrude Stein schreibt, dass aufgeklärte Fälle über kurz oder lang vergessen werden. Daher hat sie das zentrale Element des Kriminalromans aufgewertet – das Geheimnis.“

Was geschehen ist, ist geschehen, aber alle geben vor, es wäre nichts passiert. Nichts ist, wie es ist. Jeder ist ein potenzieller Täter. Jeder ist ein Hauptverdächtiger. Den Roman kann man in konventioneller Buchform lesen, doch der Kriminal-Stoff wurde in einer Fixed-Layout-EPUB-Version auch experimentell in ein Digitales Gesamtkunstwerk umgesetzt – preisgekrönt mit dem Deutschen eBook Award 2015.

Einen Bestseller hat Elke Heinemann auch geschrieben. „KISS OFF“ ist ein Bestseller in Echtzeit, damit hat sie 2008 ein neues Literaturgenre erfunden. Die Romanheldin Elisabeth Herzig ist Journalistin, Single und um die vierzig, sie hat zu viel Fantasie und zu viel Fett. Wild entschlossen, einen Beststeller zu schreiben, führt sie über ihre Suche nach Mr. Right (der in diesem Fall Hugh Grant heißt) ein Tagebuch in Echtzeit, gespickt mit Werbeflächen für die im Roman erwähnten Artikel, einer Anleitung zum Schreiben erotischer Literatur, einem Literaturquiz und Echt-Zitaten aus der Pornowerbung.

Es gibt wohl kein Klischee durchkonfektionierter so genannter „Frauenliteratur“, das Elke Heinemann in diesem irrwitzigen Roman nicht auseinandernimmt. „KISS OFF“ ist eine selbstironische Slapstick-Komödie, ein tragisch-komischer schriller Zerrspiegel nicht nur des Weibchenbilds à la Sex and the City oder den Desperate Housewives, sondern auch der Bestseller-Manie des Literaturbetriebs und seiner Kommerzialisierung, sowie der Kommerzialisierung aller Lebensbereiche.

Wenn man jetzt vermutet, bei Elke Heinemanns Texten handele es sich um schwer verdaubare Literatur, die nur von einem elitären Publikum goutiert werden kann, ist das glücklicherweise ein Irrtum. Elke Heinemann gelingt es nämlich, mit ihren Texten Genuss herzustellen, Vergnügen zu erzeugen, ein Lachen oder Kichern über den alltäglichen Wahnsinn im Neoliberalismus. Das ist ein subversives Lachen, das sind Erkenntnisse, die sich festsetzen und die so genannten Fundamente unserer Gegenwart unterminieren und als das erkennbar machen, was sie sind: ein absurdes Theater im Dienst der stereotypisierten Gesellschaft.

Die Jury würdigt mit Elke Heinemann eine beharrlich widerständige Autorin, die ebenso virtuos wie ironisch gesellschaftliche Klischees, die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche und menschlicher Bedürfnisse und die Glaubenssätze und vermeintlichen Gewissheiten unserer Gegenwart seziert. Gerade eine solche literarische Stimme gilt es, zu unterstützen. Elke Heinemann schreibt erklärtermaßen Literatur, die sich der Massentauglichkeit verweigert, aber ich wünschte mir, die Massen wären tauglich für eine solche Literatur.

Herzlichen Glückwunsch zum Literaturpreis Ruhr 2018, Elke Heinemann.