Unser Gastautor Heinrich Peuckmann mit einer persönlichen Betrachtung über Begegnungen mit Arbeiterschriftstellern des Reviers:

1. Richard Limpert

Warum Richard Limpert aus Gelsenkirchen bei seinen Straßenlesungen ein Megaphon benutzt hat, habe ich nie verstanden. Mit donnernder Stimme trug Limpert seine Agitpropgedichte vor, in denen es immer um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Fabriken und unter Tage ging. Er war auch ohne technische Unterstützung in der gesamten Fußgängerzone zu hören.

In Unna, während einer Landesversammlung des Schriftstellerverbandes, hielt er mal eine solche Lesung, stand oben am Markplatz und war sicher noch die Bahnhofstraße hinunter bis zum Rathaus zu hören. Wir anderen, die an verschiedenen Stellen der Straße lesen sollten, konnten unsere Texte getrost in der Tasche behalten und ihm das Terrain überlassen.

Heute, wenn auf immer neue Rekordmarken bei der Arbeitslosigkeit mit immer neuem Sozialabbau geantwortet wird, sollte wieder einer wie Limpert das Wort ergreifen, denke ich. Aber diesen Typus an Arbeiterschriftstellern gibt es nicht mehr.

„Schichtenzettel“ mit Texten von Richard Limpert, Josef Büscher und Kurt Küther erschien 1969 in Oberhausen im Selbstverlag.

„Rili“, wie wir ihn nannten, hatte kein Auto. Er kam immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Veranstaltungen und hat dabei einmal eine unglaubliche Leistung vollbracht. Er ist nämlich zu einer Thekenlesung nach Bergkamen mit dem Zug gekommen. Nicht, dass es Bergkamen keinen Bahnhof gäbe, so ist es nun auch wieder nicht. Er befindet sich weit abgelegen neben einem Naturschutzgebiet. Güterzüge fahren vorbei, aber kaum jemals ein Personenzug. Ich glaube, die Strecke war schon damals für den Personenverkehr vollständig still gelegt.

Irgendwie hatte es Limpert trotzdem geschafft, mit dem Zug anzureisen. Vielleicht war er in einem Postwagen mitgefahren und der Zug hatte nur ausnahmsweise und ausschließlich für ihn in Bergkamen gehalten, ich weiß es nicht mehr. Da stand er nun mutterseelenallein auf dem dunklen Bahnhof und konnte weit und breit keinen Menschen entdecken. Rili muss sich gefühlt haben wie in einem Gruselfilm und hinter jeder dunklen Ecke den Mörder vermutet haben.

In einem Wohnhaus in der Nähe hat er schließlich geklingelt, eine Frau hat ihm geöffnet und sich mindestens so sehr über seine Ankunft mit dem Zug gewundert wie Rili über den Bergkamener Bahnhof. Sie rief ihm ein Taxi, mit dem Rili pünktlich zur Lesung kam und mich verwundert fragte, was das denn für ein Bahnhof sei. Ich glaube, so richtig erklären, dass dort niemand mehr aussteigt, konnte ich es ihm nicht.

Die Lesung (Rili hinter der Theke und die Arbeiter von „Monopol“ davor) war dann aber wirklich gut. Die Arbeiter verstanden, dass da einer von ihnen zu ihnen sprach, einer, der aus eigenem Erleben kannte, was er aufgeschrieben hatte.

Rili war ein verträglicher Mann, aber einmal hat er mich doch ausgeschimpft. Horst Hensel hatte den Schulroman „Aufstiegsversagen“ veröffentlicht, in dem ein Arbeiterdichter vor einer Schulklasse auftritt, Fragen der Schüler beantwortet und etwas zu seinem Literaturverständnis erzählt. Der Autor hieß „Milpert“, dreht man die drei ersten Buchstaben um, weiß man, an wen Hensel beim Schreiben gedacht hat.

In Horst Hensels Buch „Aufstiegsversagen“ (Weltkreis-Verlag, Dortmund) kam Richard Limpert als Figur „Milpert“ vor.

Wir trafen uns einige Zeit nach der Romanveröffentlichung bei einer Buchvorstellung in der Gelsenkircher Bücherei. „Sieben Häute hat die Zwiebel“ hieß die Anthologie, in der wir alle mit Texten vertreten waren. Es gab ein Buffet, wir standen mit dem Teller in der Hand in einer Schlange, Rili vor, Hensel hinter mir.

Plötzlich drehte sich Limpert um, entdeckte mich und fing sofort an zu schimpfen. So blöde sei er nicht, wie ich das behaupten würde, rief er, er könne schon vernünftig auf Schülerfragen antworten. Außerdem würde er über Literatur ganz anders denken, als ich das geschrieben hätte, das hätte er oft erklärt usw. Ich war anfangs sprachlos, bis ich endlich kapierte. „Mensch Richard!“, rief ich, „bist du wahnsinnig! Das war ich doch gar nicht. Das Buch hat doch der Hensel geschrieben.“ Aber Rili ließ sich nicht beirren, schimpfte weiter, bis sein Ärger verraucht war, erkannte dann hinter mir Hensel, lächelte plötzlich freundlich und gab ihm die Hand. „Mensch Horst“, sagte er, „wie geht`s dir.“

Nach seiner Attacke war Limpert übrigens auch wieder zu mir freundlich. Langen Streit konnte er nicht vertragen.

Bei der Landesversammlung des Schriftstellerverbands in Unna hat Rili mal eine unvergessliche Rede gehalten. Es ging hoch her beim Streit um die richtige Verbandsarbeit, als Rili plötzlich erregt das Wort ergriff, aber leider vergaß, dass er sein Gebiss in die Jackentasche gesteckt hatte. Seitdem weiß ich, wie viel Zischlaute es in der deutsche Sprache gibt. Wir waren einen Moment erstaunt, lachten dann, und die Situation war nach Rilis Rede wieder entspannt. Es war übrigens sachlich alles richtig, was Rili erregt und ohne Zischlaute eingeworfen hatte.

Später, ein paar Jahre nach seinem Tod, gab es eine kleine anrührende Szene. Mein kleiner Sohn, damals in der Grundschule, kam zu mir und sagte ein Gedicht auf, das er auswendig lernen musste. Es war ein Gedicht über das Meer, einfach über Nordsee, ganz ohne Agitprop, und es gefiel mir gut. „Rate mal, wer es geschrieben hat?“, fragte er mich. Ich wusste es nicht. Es war von Rili. Da fiel mir auf, wie lange ich nicht mehr an ihn gedacht hatte. Und dass seine Literatur auch Facetten hatte, die ich noch nicht kannte.

2. Rudolf Trinks

Der Bergkamener Rudolf Trinks gehört nicht zu den bekannten Arbeiterdichtern. Er hat auch wenig veröffentlicht, trotzdem war er eine Zeitlang wichtig für die Dortmunder Werkstatt im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Trinks war Bergmann und füllte angesichts der vielen Studenten, zu denen auch ich gehörte, die Arbeiterlücke in der Gruppe wenigstens halbwegs auf.

Trinks war ein bescheidener Mann, immer kooperativ, hatte einen ganz stillen Humor und hielt sich gerne im Hintergrund. Einmal war er aber ganz gefordert, und diese Situation hat er glänzend gemeistert.

Wir hatten in Bergkamen mit einer Reihe von Thekenlesungen begonnen. Wenn die Arbeiter nicht zur Literatur kommen, kommt die Literatur eben zu den Arbeitern, war unsere Überlegung. Dieter Treeck, damals Kulturdezernent in Bergkamen, hatte die Idee dazu gehabt. Bei der ersten Lesung in dieser Reihe sollte auch Trinks zwei Erzählungen lesen. Geschichten aus dem Bergbau mit dem Titel „Montags morgens, sechs Uhr, Seilfahrt“, wie sie zu Bergkamen passten.

Was wir nicht beachtet hatten, war die Einstellung der Arbeiter, die am Freitagabend in Ruhe ihr Bier trinken und sich daran nicht von irgendwelchen Schreibern hindern lassen wollten. Eine Mikrophonanlage war hinter der Theke aufgebaut worden, Dieter Treeck wollte die Kneipengäste begrüßen, aber es blieb laut in der Kneipe, niemand machte Anstalten, zuzuhören. Unser schöner Versuch schien schon im Ansatz zu scheitern.

Da trat Rudolf Trinks ans Mikrophon, den die meisten Gäste als ihren Arbeitskumpel kannten. „Nun seid mal alle stille!“, sagte er ins Mikrophon. Und tatsächlich verstummten die Leute nach und nach und Trinks begann zu lesen. Er war es, der den Versuch gerettet hat, der sich später zu einer erfolgreichen Lesereihe entwickeln sollte. Meist war ja noch eine Songgruppe engagiert worden, die zwischen den Textlesungen auftrat und manche Veranstaltung später endete mit dem lauten Absingen von Arbeiterliedern.

Eine Zeitlang hatten wir sogar eine kleine Fangruppe, die zu allen Thekenlesungen kam, egal, ob sie in ihrer Stammkneipe stattfand oder anderswo. Und mit der Zeit wurde manche von diesen Zuhörern selbst richtig „literarisch“. Der Göttinger Schriftsteller Manfred Laurin las mal in Bergkamen. „Ich trage jetzt ein paar Gedichte aus meinem neuen Gedichtband vor“, sagte er und fügte stolz hinzu: „Das Buch habe ich selbst verlegt.“ „Hoffentlich hast du es auch wiedergefunden“, antwortete einer der Zuhörer. Laurin, sonst ein begnadeter Spötter über alles Mögliche, konnte darüber gar nicht lachen. Bei seiner eigenen Person hörte der Spott auf.

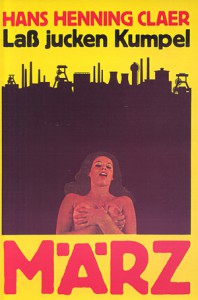

Trinks wohnte im Begkamener Stadtteil Weddinghofen, in direkter Nachbarschaft zu Hans Henning (genannt „Moppel“) Claer. Der war nun wirklich bekannt, und wenn sich auch mancher nicht mehr an seinen Namen erinnert, so sind doch die Titel seiner Bücher, die alle verfilmt wurden, unvergessen: „Lass jucken, Kumpel“, „Das Bullenkloster“, „Bei Oma brennt noch Licht“. Trinks hat Claers schlüpfrige Darstellung der Arbeitswelt immer abgelehnt. Ich glaube, die beiden haben kaum je ein Wort miteinander gewechselt, obwohl sie fast Haus an Haus wohnten.

Im November bzw. Dezember 2002 sind Trinks und Claer nahezu gleichzeitig gestorben, Trinks hat noch bis kurz vor seinem Tod geschrieben, aber nichts mehr veröffentlichen können. Claer war fast 15 Jahre lang durch einen Schlaganfall bettlägerig und zum Schluss ein Pflegefall.

Thekenlesungen gibt es schon lange nicht mehr. Vielleicht sind die „Poetry Slams“ der zeitgemäße Ersatz, bei dem es aber nicht mehr um politische Aufklärung, sondern weitgehend um „fun“ geht.

3. Emanuel Schaffarczyk

Der Dortmunder Emanuel Schaffarczyk ist längst vergessen. Er war für die Dortmunder Werkstatt in der Anfangsphase sehr wichtig. Viel wurde damals ideologisch diskutiert. Wir vollzogen die Brecht-Lukacs-Debatte nach, wobei ich, dies nebenbei, immer für den gut erzählten, realistischen Roman im Sinne von Lukacs war, ohne freilich dessen „Formalismuseinschränkung“ zu teilen.

Emanuel Schaffarczyks Buch „Als Fußlapp in der Klemme saß“ (mit Illustrationen von Gisela Degler-Rummel) in einer Ausgabe von 1975.

Schaffarczyk war von diesen Diskussionen unberührt, er wollte schreiben und er schrieb. Fast zu jeder Sitzung brachte er eine neue Geschichte mit, in der er die Charaktere stimmig aus der Handlung und dem geschilderten Umfeld heraus entwickelte. Seine Texte hatten Atmosphäre, ich weiß, dass ich jedesmal sehr aufmerksam lauschte, wenn er sie vorlas, weil ich das Gefühl hatte, von Schaffarczyk lernen zu können. Geschickt baute er die Beschreibung der Natur in die Handlung ein, hatte einen Blick für Details und erinnerte mich jedesmal daran, warum ich eigentlich in die Werkstatt gekommen war. Es sollte doch um Literatur gehen, freilich um realistische. Dass die Werkstatt Dortmund später zu den führenden „literarischen“ Werkstätten im Werkkreis gehörte, ist Schaffarczyks beharrlichem Verlangen zu danken, dass bei jeder Sitzung Texte besprochen werden sollten.

Allerdings neigte er zur Idylle (wie so manche Arbeiterdichter), die nach seiner Textvorstellung immer wieder zu Diskussionen in der Gruppe Anlass gab.

Irgendwann saßen wir im jugoslawischen Restaurant direkt gegenüber vom Dortmunder Hauptbahnhof. Wir sprachen lange miteinander. „Du willst doch auch schreiben“, sagte er, „lass uns nicht immer diese langweiligen ideologischen Diskussionen führen. Immer diese Politik.“ Irgendwann blieb er weg. Ein Verlust, sicher, vor allem für den literarischen Anteil unserer damaligen Arbeit.

Schaffarczyk hatte ein Ziel. Als ehemaliger Schlosser wollte er seinem Enkelkind ein richtiges, von ihm geschriebenes Buch hinterlassen. Das war sein Traum. Er hat ihn verwirklicht. Drei Bücher sind von ihm erschienen, das dritte, glaube ich, war aber ein verkappter Eigendruck. „Als Fußlapp in der Klemme saß“, ein Jugendbuch, ist aber im damals bekannten Dortmunder Schaffstein-Verlag erschienen und fand in einigen Rezensionen weit über die Stadt hinaus Beachtung. Ich glaube, Paul Polte hatte ihm den Kontakt vermittelt.

4. Kurt Piehl

Kurt Piehl habe ich erst nach meiner Werkkreiszeit kennen gelernt. Ich war damals Sprecher der VS-Bezirksgruppe Dortmund/Südwestfalen, als er dazu stieß. Er wohnte in Bergkamen, kam zu unseren Treffen in Dortmund mit dem Zug angereist, bei der Rückfahrt habe ich ihn oft mitgenommen und an der Oberadener Jahnstraße, wo er an einer Kreuzung wohnte, abgesetzt.

Wer etwas über die Edelweißpiraten erfahren will, jene Widerstandsgruppe, die im Dortmunder Norden und in anderen Städten eine freie Jugendkultur gegen die Naziideologie setzte, muss Piehls Bücher lesen. „Latscher, Pimpfe und Gestapo“, sein erstes, ist auch sein wichtigstes. Lieber wollten Jugendliche wie Kurt Piehl „rumlatschen“ als für die Nazis marschieren, sie schwänzten die HJ-Veranstaltungen und gerieten mehr und mehr, nicht durch heimlich operierende Organisationen, sondern vielmehr aus eigenem, spontanen Antrieb heraus, in Opposition zu Hitler. Im Grunde sind die „Latscher“ so etwas wie die proletarische Antwort auf die bürgerlichen „Flaneure“, wie sie in den Zwanziger Jahren in der Literatur so modern waren.

Kurt Piehls Buch „Latscher, Pimpfe und Gestapo“, erschienen bei Brandes & Apsel.

Einige der Edelweißpiraten haben, erst sechzehn- oder siebzehnjährig, ihre Einstellung mit dem Leben bezahlt. Sie wurden hingerichtet. Piehl wurde auch gefasst und in die berüchtigte Dortmunder Steinwache gesteckt, in der vor ihm, in den Dreißiger Jahren, auch Paul Polte gesessen hatte. Piehl wurde schwer misshandelt, wovon die tiefen Narben in seinem Gesicht zeugten. Er hat über diese Misshandlungen nicht reden können, weder mit seiner Frau noch mit seiner Tochter Gabriele, die eine Schulfreundin von mir war. Er hat sich hingesetzt und aufgeschrieben, was ihm angetan worden war. Irgendwann hat ihn seine Tochter darauf angesprochen. „Ist das eine Biographie, die du da schreibst?“ Kurt Piehl hat nur genickt.

Über den Dortmunder Geschichtsprofessor Hans Müller kam das Manuskript zu Horst Hensel, der für Piehl einen Verlag besorgte, Brandes & Aspel. Dort sind noch zwei weitere Bücher erschienen, die das Schicksal der Edelweißpiraten nach dem Krieg schilderten. Jener brutale Quäler, der Piehl misshandelt hatte, ist später nach dem Krieg nicht zur Rechenschaft gezogen worden, ein Vorgang, der Piehl verbittert hat. Piehl war Arbeiter in einem Baugeschäft und aktiv in der IG Bau, Steine, Erden, die seine Publikationen gefördert hat.

Wie Rudolf Trinks war er ein stiller Kollege, der selten das Wort ergriff, der die VS-Bezirksgruppe aber einmal zu einer Führung durch die Steinwache einlud und uns dort anschaulich erzählte, wie die Gefangenen unter den Nazis misshandelt wurden.

1994 folgte er seiner Tochter nach Schleswig-Holstein, zog in die Nähe von Lübeck, wo er im Jahre 2000 gestorben ist.

Eine meiner Kolleginnen am Städtischen Gymnasium Bergkamen hat im Rahmen einer Projektwoche sein Leben und seine Literatur aufarbeiten lassen. So gab es noch mal einiges an Aufsehen, Zeitungsartikel erschienen und Piehls Bücher wurden wenigstens von einigen wieder gekauft.

Jahre später hat auch die Stadt auf ihn und seine Literatur reagiert und eine kleine Straße nach ihm benannt. Zur Eröffnung der „Kurt-Piehl-Straße“ durch den Bürgermeister bin ich eingeladen worden und habe bei dieser Gelegenheit Kurt Piehls Tochter, meine frühere Schulfreundin Gabriele, nach mehr als vierzig Jahren wiedergesehen.

Die Straße liegt in unmittelbarer Nähe zum KZ in Bergkamen. Dort, im Oberlinhaus, das heute von der freikirchlichen Gemeinde genutzt wird, sind 1933 für ein Jahr über tausend politische Häftlinge von den Nazis eingesperrt und misshandelt worden. Auch ein Peuckmann war darunter, wie ich mal in einer Liste entdeckt habe. An die Nazis erinnert nur eine Gedenktafel, die den Abscheu der Bergkamener vor den verbrecherischen Taten ausdrückt. An Kurt Piehl, ihren jugendlichen Gegner, aber erinnert eine ganze Straße.