Reisen ist kein Spaß. Man muss warten, man bekommt schreckliches Essen und wechselt die Verkehrsmittel, bevor man den Koffer in sein Hotelzimmer schiebt und erst mal schaut, welche sprachlich und inhaltlich nutzbaren Sender das Fernsehgerät bietet. Aber am Ende lohnt sich meist der Weg. Man ist halt woanders, wo es Gott sei Dank auch anders ist, mehr oder weniger. Zumindest die Sprache ist in diesem Fall eine Höraufgabe besonderer Qualität. Ziel ist eine der Kulturhauptstädte 2011, die Hauptstadt der Esten, Tallinn, je nach Route ca. 1800 Kilometer vom Ruhrgebiet entfernt. Gegenüber liegt Helsinki und die finnischen Nachbarn stehen am Strand und winken ihren estnischen Sprachverwandten zu. Nördlich von Helsinki liegt die andere nordische Kulturhauptstadt Turku. Finnland ist zu teuer – also Tallinn. Da gibt’s auch Finnen.

Tallinn antasten

Tallinn (früher Reval) ist eine alte Hansestadt und dies schlägt einem in der Altstadt in Form von Lokalen und Personal entgegen, die darauf hinweisen. Man kann also alte Hansebegriffe wieder aufgreifen. Da liest man an der Wand: Lübeck und Rostock. Auch Dortmund war mal Mitglied der Hanse, wie man es im Dortmunder Rathaus anhand einiger Reliquien besichtigen kann. Jugend beherrscht das Bild Tallinns. In der ersten Nacht sind die Hinweise auf die Kulturhauptstadt eher spärlich zu entdecken. Es herrscht Touri-Atmosphäre. Man serviert in Holz und trägt Tracht. Bezahlen muss ich aber mit Euro, nicht mit Holztalern.

Ich bin hoffnungslos over-dressed, habe nur einen schweren Mantel und Winterschuhe mit. Jetzt aber ist das da draußen kurz vor Finnland Mittelmeerklima.

Führung zum KGB

Das Hotel Viru Soros hat 23 Stockwerke. Das oberste war zu Sowjetzeiten gesperrt. Dort saß der KGB und hatte alles unter Kontrolle: Das Personal und die Gäste, besonders die internationalen. Jetzt gibt es dort „die erste Hotelausstellung“ in Estland. Eine Führerin mit wunderbarem „r“ in ihrem englischen Akzent erzählt der internationalen Besuchergruppe der Kulturhauptstadt 2011 komische Geschichten aus der Controletti-Zeit, die dort ehemalige Besucher abgeliefert haben. Man will die Absurdität des Systems zeigen und das gelingt. Alte Urkunden, die Abhöranlage, Fotos, Utensilien, die die Sowjets 1991 zurück gelassen hatten, als sie in einer Nacht mit Sack und Pack verschwanden. Eins von vielen 2011-Projekten, die was mit Geschichte zu tun haben und diese Stadt hat viel davon.

Das Hotel Viru Soros hat 23 Stockwerke. Das oberste war zu Sowjetzeiten gesperrt. Dort saß der KGB und hatte alles unter Kontrolle: Das Personal und die Gäste, besonders die internationalen. Jetzt gibt es dort „die erste Hotelausstellung“ in Estland. Eine Führerin mit wunderbarem „r“ in ihrem englischen Akzent erzählt der internationalen Besuchergruppe der Kulturhauptstadt 2011 komische Geschichten aus der Controletti-Zeit, die dort ehemalige Besucher abgeliefert haben. Man will die Absurdität des Systems zeigen und das gelingt. Alte Urkunden, die Abhöranlage, Fotos, Utensilien, die die Sowjets 1991 zurück gelassen hatten, als sie in einer Nacht mit Sack und Pack verschwanden. Eins von vielen 2011-Projekten, die was mit Geschichte zu tun haben und diese Stadt hat viel davon.

Kulturbüro Tallinn

Kunst am Meer - Experimentale

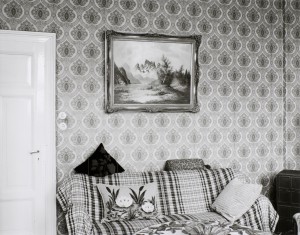

Am Meer gibt es Kunst von Nachwuchsgestaltern an der Sängerwiese, draußen und im großen Rund, viel beachtet von Presse und Publikum. Es soll eine Triennale entstehen, sagt die Medienfrau der KHS, Maris Hellbrand, die in München studiert hat. Im Vergleich zu Ruhr2010 arbeiten hier nur 30 Personen an allem. Das sind kurze Wege der Zuständigkeiten. 1000 Freiwillige sind gelistet, 300 sind ständig aktiv, jung und freundlich, nordisch und lieb. Das Büro ist in der dritten Etage eines von außen eher hässlichen Hauses untergebracht. Büroräume, die mit Kurzgeschichten tapeziert sind, Reste von Buchdruckstreifen. Man darf also während der Arbeit lesen.

Touristenströme zwischen Party und Kunst

Und die Touristen aus Großbritannien kommen in größeren Gruppen, sind zu 30% mehr vor Ort. Dazu die normalen Touristen, die Jungen, die bald die Altstadt verstopfen werden. Partytime im mittelalterlichen Ambiente. In der Stadt verteilt sind Kunstwerke zu besichtigen, manche davon sind gar keine – wie die Litfaßsäulen mit künstlerisch anmutenden Piktogramme. So verwirrend ist das heute mit der Kunst am Straßenrand. Kaum glaubt man, ein Werk entdeckt zu haben, kommt jemand und trägt es auf einen LKW. War nur ’n Straßenschild.

Holz, Stroh, Beton und Glas

Topfdeckelanimation

Es gibt eine Experimenta mit Kochtöpfen, Worte zum Fotografieren, Russenmarkt, Theater an jeder Ecke und Architekturirritationen allüberall. Tallinn ist erlaufenswert. Die große Kunsthalle allerdings muss man mit dem Bus aufsuchen, um dann auf einen Neubau zu stoßen, der Kunst ist, in dem Kunst ist. Mit Staunen sieht man hier die moderne und alte estnische Kunst. Der finnische Architekt Pekka Vapaavuori errichtete das Gebäude des Kumu (Kumu kunstimuuseum). Und man wandelt durch den Park am Weizenbergi und denkt: Ist denn hier Österreich? Gleich kommt der Herr Kaiser und winkt.

Sprach-Fotografie

Ich entfinde ein neues Genre: Die Wort- und Sprachfotografie. Autobus heißt „Autobussi“, ein Stadtteil „Ülemiste“, ein Turm „Kiek in de Kök“ und es gibt eine Haltestelle, die Kreuzbergi heißt. „Pikk“ heißt eine wunderbare Gasse in der Altstadt und ich betätige mich als Wortfotograf. Bin aber hier, um die Auswirkungen der Kulturhauptstadt zu erwandeln. Vom Viru Square fahren die Busse ab und man hat Freude an den Titeln der Haltestellen. Einfach einsteigen und irgendwo aussteigen. So entdeckt man die Stadt.

Ich entfinde ein neues Genre: Die Wort- und Sprachfotografie. Autobus heißt „Autobussi“, ein Stadtteil „Ülemiste“, ein Turm „Kiek in de Kök“ und es gibt eine Haltestelle, die Kreuzbergi heißt. „Pikk“ heißt eine wunderbare Gasse in der Altstadt und ich betätige mich als Wortfotograf. Bin aber hier, um die Auswirkungen der Kulturhauptstadt zu erwandeln. Vom Viru Square fahren die Busse ab und man hat Freude an den Titeln der Haltestellen. Einfach einsteigen und irgendwo aussteigen. So entdeckt man die Stadt.

Vor dem Hotel rauche ich nach dem Frühstück. Immer stehen um diese Zeit ein paar Damen dort und rauchen auch, aber sie machen den Eindruck, nicht Hotelgäste zu sein, dies aber für kurze Zeit sein zu wollen. Aber man fantasiert zu viel, wenn man morgens noch nicht ganz auf der positiven Seite des Lebens ist. In Gedanken bin ich in einem Taschengeschäft mit einem Zollstock, um etwas zu finden, was von Ryan Air als Gepäck akzeptiert wird, wo ich meine Erinnerungen hineinbekomme – als Handgepäck. Heute Abend komme ich zufrieden ins Hotel zurück, wo mich in der Lobby freundliche Damen jeden Alters aus ihren Sesseln dezent anlächeln. Im Zimmer schaue ich in den Spiegel und bin sicher: Das Lächeln galt meiner Brieftasche und nicht meinem Gesicht.

Hintern Hinterhof

Grabsteine auf dem Flohmarkt der Russen

Hinter dem Bahnhof sitzt der Russenmarkt, so genannt von den Esten. Er sieht aus wie der Polenmarkt in Ungarn oder der Chinesen-Markt in Tschechien, nur eben mit Russen, die immer noch Armeemützen zur Verfügung haben und alte Fotoapparate. Da das Wort Stadt in Kulturhauptstadt vorkommt, muss man genau diese versuchen, von vielen Seiten zu erkunden, auch hinter dem Bahnhof oder in Vierteln, wo man fern der weithin sichtbaren Großhotels wandeln kann. In Nummer 60 sollen Hausbesetzer leben, zu sehen ist nichts. Vielleicht sind die Hausbesetzer gerade nicht zu Hause. Davor streitet sich ein dem Alkohol gegenüber offenes Paar über die Erziehung des Kindes, das im Kinderwagen döst.

Architektur

Baumhaus

Man trifft auf gewagte Architekturstile, die direkt nebeneinander sich gegenseitig auflehnen, das alte traditionelle Holzhaus, das immer eines Tages dem Zerfall entgegen rückt, Mietshäuser mit schwarzen Fensterrahmen und sachlichem Design, Häuser mit Schiebetüren aus Glas vor den Balkonen mit Meerblick. Tallinn scheint ein offenes Feld für architektonische Wagnisse, die meisten zumindest interessant. Entlang des Wassers führt ein neuer Kulturkilometer-Pfad, der im Sommer eröffnet werden soll. Ein Designer-Laden steht schon gegenüber einem kleinen Meeresarm mit blauen Fischkuttern. Im Herbst gibt es ein großes Design-Festival. Der Laden scheint gerüstet. Man sieht Autoreifen, die mit Wollfransen versehen sind und maritim anmutendes Klein-Gerät für den Geburtstagstisch.

Architektur-Wandel

Köler Prize

In einer ehemaligen Fabrik (kennen wir doch) ist eine Ausstellung sehr erfolgreich. Das Fernsehen dreht gerade dort. Der „Köler Prize“, kuratiert von wichtigen Künstlern, zeigt „Underground-Art“, wie man mir sagt, aber es ist geputzter Underground, falls es sowas gibt. Eine sehenswerte Ausstellung in Meeresnähe, deren Macher davon überrascht wurden.

Vor dem Café Boheme, wo man zum Kuchen pürierte Erdbeeren bekommt, will ein abgezotteltes Paar partout unsanft eine Anmache starten und bietet ein kurioses Schauspiel, das sich nicht in Text fassen lässt. Die Polizei ist freundlich und nimmt nur die Lady mit. Ihn treffe ich später wieder, an der Seite einer neuen Bummelfreundin.

In einem alten Elektrospannungswerk findet eine Schau zu Mythen Estlands statt. Sie ist offenbar überwiegend für Kinder, die dort in Rohre blasen und allerlei Sound verbreiten, den man so nicht wieder hören kann.Das Strohtheater ist der bisherige Höhepunkt des Jahres, wie man sagt. Das örtliche NO99 Theater ist seit 2006 Mit-Initiator dieser verrückten Idee, ein temporäres Theater aus Stroh zu bauen. Nun steht es auf einem Hügel neben der geschichtsträchtigen Altstadt – ganz in schwarz und brandgesichert. Das will man sehen und die häufigste Frage, ob es denn nicht gefährlich sei, wird immer wieder beantwortet. Das Stroh ist gepresst und brennt schlechter als Holz. Es bekommt keine Luft fürs Feuer. Zudem ist natürlich alles feuergesichert mit allen möglichen Chemikalien. Derzeit spielt man „Hirvekütt“ nach dem Film „The Dear Hunter“ mit Robert de Niro. Dramaturg Eero Epner erklärt in gutem Deutsch, dass der ursprüngliche Plan, das Theater im Oktober wieder abzureißen, noch nicht ganz endgültig ist. Plan war, die Flüchtigkeit des Theaters auch fürs Gebäude gelten zu lassen, eine eigentlich wunderbare Idee. Die Finnen zeigen Interesse, es in ihrem Land wieder aufzubauen. Hier, von schwarzem Stroh umgeben, sieht man bis Oktober die Festivalgruppen Deutschlands und Europas: She She Pop, Le Ballet C de la B oder Gob Squad.

Guerilla Kino

Kinoansage vor dem Gewächshaus

Was sich heute alles als Guerilla bezeichnet, wirft ein Bild auf die um sich greifende Verniedlichung für alles. In einem Gewächshaus stehen Flachbildschirme, auf denen ein Dokumentationsfilm gezeigt wird, der sich auf ehemalige Dissidenten bezieht, die sich hier als Gartenhelfer verdingten. Vorher muss man sich einer Führung unterziehen. Die Volunteers erzählen in dieser mir fremden Sprache von Pflanzen und deren Herkunft. Nun gut. Vielleicht gibt es bald irgendwo ein Guerillero-Ringelpietz mit Pustekuchen.

Ich treffe immer wieder eine Journalistin, die für den WDR in Tallinn unterwegs ist (Skala, Sendung am 23.6.), die offenbar die gleichen Wege nimmt wie ich, beide auf Erkundungsreise, sie mehr per Ohr. Ich hab noch die Augen dabei und riechen kann man das Meer nur in der Nähe. Es gibt ein Stück „Strand“, auf dem ein toter Hund auf Verwesung wartet, ein Ort, der nicht als Badestrand durchginge, wäre man auf Capri. Die Stadt beginnt, mir zu gefallen.Man stolpert geradezu über die zahlreichen Theater und Galerien. Jetzt, bei der Maihitze. Im Winter sind es wahrscheinlich Zufluchtsorte.

Häuser und Teilgebäude

Und immer wieder: die Architektur, vollendet, eingefügt oder abgebrochen. Eine Brücke, die geradezu ins Nichts führt, wird auch bald Ort für einen japanischen Künstler, der sich mit der Betonmasse angefreundet hat. Ich werfe mich wieder auf einen Markt, trinke einen äußerst fragwürdigen Cappuccino und sehe schlafende Biertrinker. Zwischen alten Holzhäusern und Backsteingebäuden schimmert das Neue. Ein ganzes Viertel in Shopping-Hochglanz wird so das alte erdrücken, das sich aber so entschlossen wehrt, dass man diese Mischung hinnimmt, ja, sie gar bewundert. Die Sonne steht über der stillen Altstadt. Ich erlebe ein Abendessen, das mir schmeichelt und ich trage den wunderbaren Geschmack bis heute am Gaumen. Ein kleines Lokal,

Und immer wieder: die Architektur, vollendet, eingefügt oder abgebrochen. Eine Brücke, die geradezu ins Nichts führt, wird auch bald Ort für einen japanischen Künstler, der sich mit der Betonmasse angefreundet hat. Ich werfe mich wieder auf einen Markt, trinke einen äußerst fragwürdigen Cappuccino und sehe schlafende Biertrinker. Zwischen alten Holzhäusern und Backsteingebäuden schimmert das Neue. Ein ganzes Viertel in Shopping-Hochglanz wird so das alte erdrücken, das sich aber so entschlossen wehrt, dass man diese Mischung hinnimmt, ja, sie gar bewundert. Die Sonne steht über der stillen Altstadt. Ich erlebe ein Abendessen, das mir schmeichelt und ich trage den wunderbaren Geschmack bis heute am Gaumen. Ein kleines Lokal,

alt und neu

neben einem Kulturzentrum, aus dem Heavy-Metal-Musik dröhnt, bietet eine wunderbare Küche für geringes Entgelt. Später stehen vor dem Haus, aus dem es nun modernjazzt: Ein Althippie mit langem Bart, ein 40-jähriger Punk, ein Rocker mit Nietenjacke und zwei dunkle, depiercte Gothic-Emos, die sich fröhlich gegenseitig zuprosten. „õhtusöök!“ (Prost). Fragen Sie nur einen Esten, wie man das ausspricht. Tschüss heißt auf jeden Fall „Tschüss Nägemist!“

Im Hintergrund: das temporäre Strohtheater in Tallinn