Eine Frau gräbt sich durch Westfalen

Ein wahrhaft tiefschürfender Beruf: Rund 34 Jahre lang hat Dr. Gabriele Isenberg (65) als Archäologin den geschichtlichen Untergrund Westfalens eingehend erforscht. Ihre Arbeit hat viel mit der Identität der Region zu tun.

Hunderte von Grabungen im gesamten Landesteil hat sie selbst mitgemacht oder angeregt. Isenberg: „Wir waren ein westfälischer Wanderzirkus.” Sie und ihre Mitarbeiter förderten Schätze zutage, die bis heute den jeweiligen Historien-Stolz der Orte beflügeln.

Die Frau, die jetzt in den Ruhestand gegangen ist, weiß viel zu erzählen. In den letzten Jahren hat sie als Chef-Archäologin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) die Geschicke mehr vom Schreibtisch aus geleitet. Zuvor aber war sie mindestens zehn Monate im Jahr durch Westfalen unterwegs – Tag für Tag, bei fast jedem Wetter. Unten in den Gra-bungsstätten, so versichert sie, sei es im Sommer ungleich heißer und im Winter kälter als an der Erdoberfläche.

Nette „Kiebitze”,

aufmerksame Bürger

Entschädigt werde man jedoch doppelt: „Es gibt immer etwas Neues”. Und die Passanten zeigen oft reges Interesse: „Viele Leute kommen jeden Tag am Bauzaun vorbei, erkundigen sich nach Fortschritten und bringen auch schon mal Getränke oder Kuchen mit.” Nette, neugierige „Kiebitze” also. Manchmal auch mehr: Nicht selten alarmieren aufmerksame Bürger die Behörden, wenn durch Bauarbeiten etwaige Fundorte bedroht zu sein scheinen.

Gabriele Isenberg ist Mittelalter-Spezialistin (Epochen-Beginn um 800 n. Chr.), doch ihre Forschungen reichen bis weit ins 20. Jahrhundert. Als eine der ersten Wissenschaftlerinnen überhaupt hat sie „KZ-Archäologie” betrieben. In Witten-Annen, wo sich ein Außenlager des KZ Buchenwald befand, barg sie aus einem Löschteich Trinkgefäße und andere Gegenstände, die von elenden Haftbedingungen zeugen – Funde von erschreckender Wahrhaftigkeit. Auch der Bombenschutt des Zweiten Weltkriegs enthält erschütternde Zeugnisse – bis zur verkohlten Spielpuppe eines kleinen Mädchens.

Was aber macht Westfalen im Mittelalter aus? Isenberg: „Unsere Vorfahren kamen spät zum Christentum, dann aber ungemein schnell.” Es habe in diesen Breiten einen regelrechten Kulturbruch gegeben, der mit neuen Siedlungsstrukturen einherging. Im Rheinland verlief alles gemächlicher. Just in jener Zeit haben sich wohl auch Frühformen eines westfälischen Selbstbewusstseins entwickelt – in Abgrenzung zu benachbarten Landstrichen.

Beispiele: Erstaunliche Funde, die den wachen Geist hiesiger adeliger Stiftsdamen belegen, konnten in Meschede (St. Walburga) gesichert werden, der Ursprungsbau entstand um das Jahr 900. Gabriele Isenberg schwärmt geradezu von den Schalltöpfen im Mauerwerk, die mit hallverkürzender Wirkung für hervorragende Akustik bei liturgischen Gesängen sorgten.

Gute Nachrichten

für Lokalpatrioten

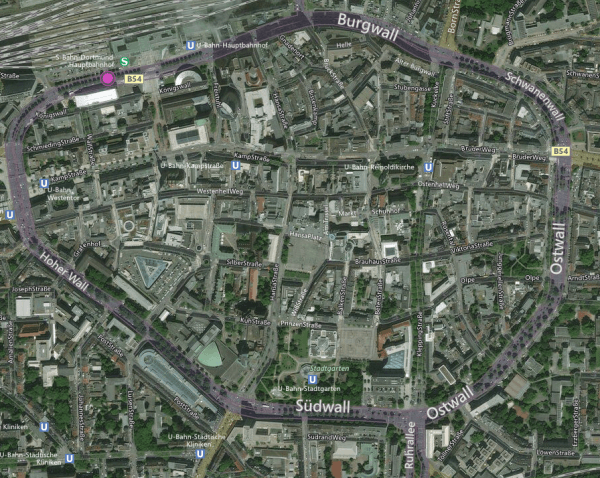

In Dortmund hatten Isenbergs Grabungen im Zuge des U-Bahn-Baus konkrete Folgen. Als ihr Team die Grundfesten des Adlerturms (Teil der mittelalterlichen Stadtmauer) freilegte, entstand die Idee, den Turm wieder aufzurichten – und so geschah es. Ein Wahrzeichen aus zweiter Hand, doch immerhin mit historischer Anmutung.

Manches war durch die Grabungen nachweisbar: Die Plettenberger Christuskirche, so stellte sich heraus, ähnelt der seinerzeit in Köln üblichen Bauform. Bei der Vitus-Kirche in Hilchenbach spielen wiederum Einflüsse aus Corvey hinein. Überall werden also datierbare Einflusslinien sichtbar, aus denen man Schlüsse über Reise- und Handelswege ziehen kann.

Wenn irgendwo Neubaumaßnahmen anstehen, können Archäologen nach neuerer Rechtslage leichter einen vorübergehenden Stopp verfügen als früher. Daher sind sie anfangs „oft nicht gern gesehen” (Isenberg). Doch sobald markante Funde auftauchen, werden Bürger und Stadtwerbung aufmerksam. Erst recht wächst der Lokalstolz in eingemeindeten Stadtteilen. Isenberg: „Die Wellinghofer freuen sich, wenn sie den Dortmundern etwas voraus haben, und die Wattenscheider wollen es den Bochumern mal zeigen.”

______________________________________________

INFOS:

- Als Gabriele Isenberg anfing, wurden Fundstellen noch häufig von Hand skizziert. Heute sind Digitalfotografie und Computersimulationen Standard.

- Immer neue Methoden bringen zudem die Funde „zum Sprechen”:

- Mit DNA-Analysen lässt sich beispielsweise feststellen, ob Blutsverwandte gemeinsam bestattet worden sind.

- Per Strontium-Isotopie kann man anhand von Knochenfunden bestimmen, welche Sorte Wasser (und welche Mineralien) der betreffende Mensch als Kind zu sich genommen hat. Da sich diese Zusammensetzung früher regional stark unterschied, lässt dies Aussagen über die Herkunft zu.

- Paläopathologen finden in Skeletten Hinweise auf Krankheiten und Ernährungsgewohnheiten unsererer frühen Vorfahren.

BUCHTIPP

- Zum Thema neu auf dem Buchmarkt: „Archäologieführer Westfalen-Lippe”. Theiss-Verlag, 216 Seiten, 16.90 Euro.