Auftakt zum Klavier-Festival Ruhr in Bochum: 25 Jahre Individualität und Schönklang

Desgleichen ist weltweit nicht zu finden. Solche Superlative gehen in der Werbung und der Politik leicht über die Lippen. Bundestagspräsident Norbert Lammert war in diesem Fall aber einschränkungslos Recht zu geben: Das Klavier-Festival Ruhr ist in der Tat eine einmalige Plattform für die Pianistenkunst – und das seit 25 Jahren. Auch wenn der erst 25-jährige Igor Levit und das WDR Sinfonieorchester nicht zu den allerersten Namen in der Klassik-Szene gehören: Das Eröffnungskonzert in der Jahrhunderthalle Bochum umwehte eine Aura des Besonderen.

Auftakt zum Klavier-Marathon: In der Jahrhunderthalle Bochum begann das Klavier-Festival Ruhr. Foto: Werner Häußner

Gottseidank sah der warme Frühsommerabend kein weihevolles Fest, sondern eine fröhliche Begegnung von Menschen, die Musik lieben, die sie unterstützen, die sich gerne unter Künstler und Liebhaber mischen. Die gepflegte Bräune der Schönen und Reichen war zu sehen, die edlen Roben und eleganten Maßanzüge auch, der teure Schmuck und einige in ihrer Kunstfertigkeit mit der Kunst konkurrierende Frisuren. Aber dazwischen tummelten sich junge Menschen in lässiger Kleidung, auch der eine oder andere Enthusiast mit einem leichten Zug zum Verschrobenen. Das Schöne an diesem Klavier-Marathon: Es ist ein Fest der Musik, das alle Menschen verbindet, kein Festival selbst ernannter Eliten oder Kennerzirkel, die gerne unter sich bleiben.

Dass es, wie Schirmherrin Traudl Herrhausen ausdrückte, „glänzend dasteht“, ist nicht zuletzt Verdienst eines einmaligen Kenners und Netzwerkers: Franz Xaver Ohnesorg hat es mit Klugheit, Diplomatie und Durchsetzungsvermögen geschafft, den Ruf des Festivals stets so zu mehren, dass kaum mehr vorstellbar ist, dieses Ruhrmetropolen-Alleinstellungsmerkmal zu schmälern oder gar zu beschädigen. Klar: Es gibt immer Stimmen, die einen seelenlosen Ökonomismus oder Pragmatismus predigen, der beim geringsten kühlen Konjunkturwind am liebsten an Kunst und Kultur abzwacken würde. Aber dass solche Misstöne gar nicht erst zum Klingen kommen, ist nicht zuletzt dem geschickten Intendanten geschuldet.

Muss hemmungsloser Populismus sein?

Mit Misstönen war an diesem Abend eh kein Staat zu machen: Igor Levit ließ seine paar flüchtigen Vergreifer in Tschaikowskys b-Moll-Konzert schnell vergessen, und der 29-jährige dirigentische Senkrechtstarter Krzysztof Urbánski zeigte mit einem vorzüglich disponierten WDR Sinfonieorchester, dass er zu den Apologeten des kompromisslosen Schönklangs gehört – und damit an seiner Chefstelle beim amerikanischen Indianapolis Symphony Orchestra sicherlich einen empfindsamen Nerv des Publikums berührt.

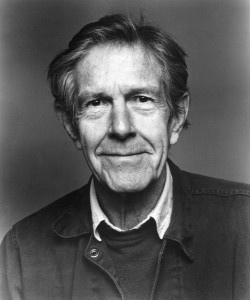

Eröffnungskonzert mit Igor Levit und dem Dirigenten Krzysztof Urbánski. Foto: Peter Wieler

Tschaikowskys Klavierkonzert schlossen sich Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ an; eine Folge, die erwägen lässt, ob es wirklich Aufgabe eines Rundfunkorchesters ist, so hemmungslos populistische Programme anzubieten. Und auch ein Festival wird sich fragen lassen müssen, ob unter den selbst gewählten Akzenten (Wagner, Verdi, Britten Poulenc) nicht auch Eröffnungswürdiges und weniger Gängiges zu finden gewesen wäre. Oder ob man den polnischen Dirigenten nicht hätte überzeugen können, zum Beispiel den 100. Geburtstag von Witold Lutosławski unter die allseits gewürdigten Groß-Jubilare von 2013 zu mischen.

Igor Levit sorgte mit den allzu bekannten Eröffnungsakkorden des b-Moll-Konzerts sogleich für die erste Überraschung: Mit seinem Partner Urbánski am Pult leugnet er das „Maestoso“, schlägt einen poetischen, beinah schon innerlichen Ton an, lässt das Klavier über der Bewegung des Orchesters gleiten wie einen Ölfilm auf Wasser. Da war nichts Triumphales oder Trotziges zu hören. Levit rückt das Konzert näher an „Eugen Onegin“ als an „1812“.

Die lyrische Welt des „Onegin“ durchmessen

Dieser Linie bleiben die Beiden treu: Die breit strömenden Violinen des WDR-Orchesters leuchten im Tonfall süßen Schmerzes, das Blech nimmt sich bis ins Mezzoforte zurück. Levit zügelt sich in verhaltenen Passagen, als wolle er den virtuosen Aspekt des Konzerts bewusst verleugnen – was er nicht tut: In den dahinfliegenden gestochenen Akkordketten des Finalsatzes, in der emphatischen Konkurrenz mit dem Rollen der Pauken zeigt er, dass ihm Energie und zupackende Attacke nicht fremd sind. Technik muss er aber nicht demonstrieren – er hat sie einfach.

Von links: Krzysztof Urbánski, Franz Xaver Ohnesorg, Traudl Herrhausen, Igor Levit. Foto: Wieler

Was Levits Liszt-Spiel auszeichnet – es ist auf einer CD-Edition des Klavier-Festivals von 2011 nachzuhören –, überträgt er auch auf Tschaikowsky: differenzierte Dynamik, Sinn fürs Charakteristische, Lust an gleisnerischer, sogar grotesker Extroversion. Im ersten Satz liefert Levit dafür in einem rhythmisch angespitzten, koboldig purzelnden Intermezzo ein bezeichnendes Beispiel. Plötzlich scheint Mussorgsky Regie zu führen. Im zweiten Satz steht eher die Delikatesse im Vordergrund: weich und introvertiert der Anschlag, manchmal zu verliebt der Pedaleinsatz. Und im dritten Satz kontrastieren atemberauende Staccato-Ketten mit der fröhlich zelebrierten Simplizität russischer Tanzrhythmen und den dazwischen aufwehenden Schleiern von „Onegin“-Melancholie.

Hätte sich diese Kunst des Charakterisierens in zweiten Teil fortgesetzt, der Abend wäre bemerkenswert geblieben. Doch Urbánskis Interesse scheint vor allem auf einen perfekten Orchestersound gerichtet zu sein. Selten war das WDR-Sinfonieorchester so homogen, so samtig, so süffig zu hören wie an diesem Abend – auch wenn es, wohl durch die Akustik bedingt, zu einigen Klang-Ausreißern bei den Bläsern kam.

Ein Tänzer vor dem Orchester

Urbánski ist vor allem ein begnadeter Tänzer: Er wirbelt Phrasierungen durch die Luft, auf die man erst einmal kommen muss. Und er zeigt den Musikern mit gekrümmten Fingern, angezogenen Armen und hackenden Bewegungen, worauf es ihm etwa beim „Gnomus“ oder der „Hütte der Baba Yaga“ ankommt. Pech nur, dass es für das „Ballett der Küchlein in den Eierschalen“ offenbar noch keine dirigentischen Chiffren gibt – weshalb Urbánski die bizarre klangliche Umsetzung des Bildeindrucks durch Mussorgskys auf eine, sagen wir einmal, Kinderzeichnungs-Groteske verniedlichte.

Urbánski, so scheint mir, gehört in seinem Hang zum abgerundeten, glatten, füllig schimmernden Klang zu denjenigen jungen Künstlern, die in ihrem zweifellos durch großes Können abgesicherten Hang zur makellosen Politur vergessen, dass es allemal interessanter ist, das Originelle, das Charakteristische, das Sperrig-Individuelle zu entdecken. Und das zumal bei Mussorgsky, der alles andere im Sinn hatte als die glatt-verbindliche Musik zu schreiben, die ihm manche seiner gutmeinenden Bearbeiter später untergejubelt haben. So passte diese Mussorgsky-Wiedergabe eher zu den Roben und Maßanzügen als zu den leise versponnenen Freaks – was nicht heißen soll, dass unter der Haute Couture nicht auch ein Herz für Mussorgskys störrische, manchmal gespenstische musikalische Radikalität schlagen könne. Urbánski freilich hat das für sich noch zu entdecken.

Das Klavier-Festival Ruhr 2013 bringt bis 19. Juli 65 Konzerte in 21 Städten auf 26 Podien an Rhein und Ruhr. WDR, Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur werden zahlreiche Konzerte im Hörfunk übertragen; der WDR erstellt zudem eine TV-Dokumentation „25 Jahre Klavier-Festival Ruhr“. Der diesjährige Preis des Klavier-Festivals Ruhr geht an den frankokanadischen Pianisten Marc-André Hamelin, der am 29. Juni in der Philharmonie Essen konzertiert. Information: www.klavierfestival.de

Das nächste Konzert mit Igor Levit in der Region findet am 16. Juni in der Kölner Philharmonie statt: Gemeinsam mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg spielt er Johannes Brahms‘ Zweites Klavierkonzert. Levits Debüt auf einer CD seiner Plattenfirma Sony mit Werken Ludwig van Beethovens wird für Herbst 2013 erwartet.