Bochumer Ausstellung „Umbrüche“: Wie Fotokünstler den stetigen Wandel des Ruhrgebiets gesehen haben

Das Ruhrgebiet kann man auf sehr verschiedene Arten betrachten – auch und gerade mit künstlerisch inspiriertem Sinn. Diese an sich nicht allzu überraschende Weisheit wird jetzt in einer Bochumer Fotografie-Ausstellung sehr entschieden bekräftigt. „Umbrüche“ heißt die anregende Schau im „Museum unter Tage“ („MuT“), das im allseits durchgrünten Ambiente des Schlossparks von Bochum-Weitmar gelegen ist.

Rudolf Holtappel: „Die letzte Schicht“, Oberhausen, 1964, späterer Abzug (2009), 31 x 30 cm (© Stiftung Situation Kunst, Bochum)

Der Titel lässt ahnen, dass es abermals um den Wandel der Industrielandschaft geht, der sich schon seit etlichen Jahrzehnten vollzieht. Dennoch ist es keine regionalgeschichtliche Themen- und Überblicksausstellung, sondern eine genuin künstlerische, die just unterschiedliche ästhetische Positionen markiert.

Anlass zum Innehalten

Gewichtiger Anlass zum Innehalten: 2018 wird mit Prosper Haniel in Bottrop die letzte aktive Zeche des gesamten Ruhrgebiets den Betrieb einstellen. Da lohnt sich erst recht der Blick zurück, der womöglich auch Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Denn die Frage, wie man den viel beschworenen Strukturwandel gestalten soll, ist ja immer noch nicht hinreichend beantwortet. Wie denn auch? Es ist eine bleibende Aufgabe.

Den Schwerpunkt und den Auftakt des Ausstellungs-Rundgangs bildet ein famoses Konvolut mit rund 110 Fotografien von Rudolf Holtappel. Selbst Ruhrgebietsbewohner, hat der als Reportage-, Theater- und Unternehmensfotograf tätige Holtappel Wesen und Wandel dieser Region besonders in den 60er und 70er Jahren festgehalten. Trotz weltweiter beruflicher Reisen sind die vorwiegend in Duisburg und Oberhausen entstandenen Revier-Bilder der Kern seines Lebenswerks.

Weit entfernt von Revier-Klischees

Tatsächlich formieren sich geradezu monströse Industrieanlagen in seinen Aufnahmen zu „Landschaften“ ganz eigener Art, die sich übermächtig in ursprünglich agrarisch genutzte Areale gefräst haben. Diese Fotografien sind freilich weit entfernt von Ruhrgebiets-Klischees. Mit den Begriffen Wirklichkeit und zumal Wahrheit soll man bekanntlich vorsichtig sein, doch hier leuchten Momente auf, die dem Ideal einer wahrhaftigen Essenz wohl sehr nahekommen.

In Bochum sind ausschließlich eigenhändige Abzüge Holtappels zu sehen, nach weniger guten Erfahrungen mit Profi-Laboren („Das sind nicht mehr meine Bilder!“) hat er seinerzeit den ganzen Herstellungsprozess an sich gezogen. Und siehe da: Auch anhand seiner relativ kleinformatigen Abzüge (er wollte die Betrachter nicht mit schierer Größe überwältigen), die vorwiegend für den Druck und nicht für Museumswände gedacht waren, kann man dennoch der Textur der Dinge und den feinsten Nuancen von Grautönen nachspüren. Nie und nimmer könnte man solche ästhetischen Valeurs mit Digitalfotografie erzielen.

Verwurzelung und ungebrochene Vitalität

Der Fotokünstler hat nicht nur Industrieanlagen und den damals noch so rußigen Himmel auf Bilder gebannt, sondern auch einprägsame Momente des Ruhrgebiets-Lebens – von Bergarbeiterstreiks gegen die ersten Zechenschließungen in den 1960er Jahren bis hin zu Kleingarten-Refugien und prallen Kneipenszenen, die von Verwurzelung und unverfälschter Vitalität künden.

Rudolf Holtappel ist 2013 mit 90 Jahren in Duisburg gestorben. Seine Witwe Herta hat der Bochumer Stiftung „Situation Kunst“ (zu der das Museum unter Tage gehört) etwa 150 Ruhrgebiets-Fotografien als Schenkung überlassen. Von den Arbeiten, die nun zu sehen sind, ist die Hälfte noch nie öffentlich gezeigt worden.

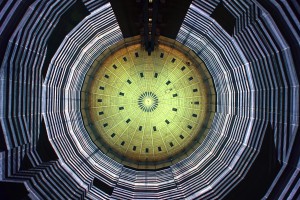

Bernd und Hilla Becher: „Hochofen“, Gutehoffnungshütte-Ost, Oberhausen (1972), Modern Print, 40 x 30 cm (© LVR Industriemuseum, Oberhausen)

Gespür für kulturhistorischen Wert

Wie grundlegend anders erscheinen Revier-Ansichten im Oeuvre von Bernd und Hilla Becher! Fast schon steril und blutleer muten ihre Aufnahmen der Oberhausener Gutehoffnungshütte seit Mitte der 60er Jahre an. Doch es ist eben eine andere, ebenso schlüssige Herangehensweise.

Als monumentale Denkmäler ihrer selbst erscheinen hier die gigantischen Industriebauten. Spuren von Alltag und Arbeit scheinen sich verloren zu haben. Schon früh entwickelten die Bechers offenkundig ein weit vorausschauendes Gespür für den kulturhistorischen Wert solcher Anlagen, den sie möglichst „objektiv“ dokumentieren wollten. Wenn man weiß, dass die Gutehoffnungshütte bereits damals von Schließung bedroht war, so könnte die fotografische Serie auch den (hilflosen) Gestus eines Rettungsversuchs haben.

Verletzungen der Stadtlandschaft

Bis hierher hat man Schwarzweiß-Aufnahmen gesehen, jetzt beginnt die Farbzeit, allerdings in verhaltenen Tönen: In den 80er Jahren hat sich der in Dülken/Niederrhein geborene Joachim Brohm (Jahrgang 1955) fotografisch im Revier umgetan. In nahezu verblichen wirkenden Farben hat er vor allem schmerzliche „Verletzungen“ in Randzonen der Stadtlandschaften aufgesucht.

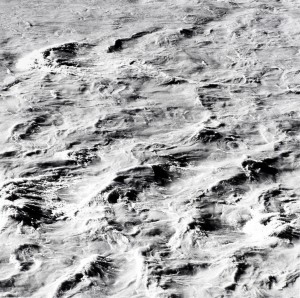

Joachim Brohm: „Ruhr“, Essen, 1981 (2007). C-Print, 24 x 24 cm (© Joachim Brohm / VG Bild-Kunst, Bonn 2017)

Es sind bestürzende Hinterlassenschaften der Industrie und brachialer Umgestaltung: veritable Wüsteneien und öde Orte der Tristesse, in denen kaum noch etwas zu geschehen scheint. Eine ganze Region, so der Eindruck, ist gleichsam entleert worden und liegt brach. Darüber ist man heute noch nicht überall hinweg.

Bis zum Rand der Abstraktion

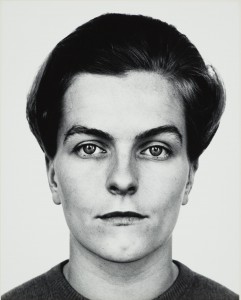

Jitka Hanzlová, 1982 ohne jegliche deutsche Sprachkenntnis aus der Tschechoslowakei ins Ruhrgebiet „verweht“, wie sie sagt, setzt die beinahe abstrakten Schlussakzente der Ausstellung. Fast schon Hassliebe sei es, was sie ans Ruhrgebiet binde, sie könne nur sehr subjektiv ans Sichtbare herangehen. Mit ihrer zuweilen radikal ausschnitthaften Sichtweise begibt sie sich an unscheinbare Stellen, die unter ihrem besonderen Blick freilich mit rätselvoller Magie aufgeladen werden. Ob es ein böser oder guter Zauber sei, verraten diese Bilder gewiss nicht.

„Umbrüche: Industrie – Landschaft – Wandel“. Museum unter Tage („Situation Kunst“, Schlossstr. 13, Bochum, Parkgelände Haus Weitmar). Geöffnet Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Feiertage 12-18 Uhr. In Bochum noch bis zum 25. März 2018 (anschließend im Willy-Brandt-Haus, Berlin: 5. April bis 27. Mai 2018). Vierteiliger Katalog im Schuber 32 Euro.

Infos: www.situation-kunst.de

___________________________________________________________

Der Beitrag ist zuerst im Kulturmagazin „Westfalenspiegel“ erschienen: www.westfalenspiegel.de