Vergehende Zeit, hier im Revier: Zum Beispiel die Dortmunder Steinhammerstraße

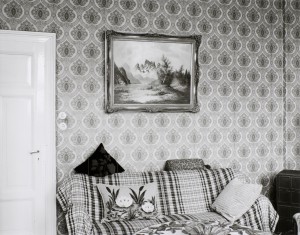

Wilhelm Schürmann: Steinhammerstrasse, Dortmund 1979-81 (SK Stiftung Kultur, Köln/Verlag Hatje Cantz)

Jetzt bin ich doch tatsächlich ein kleines bisschen stolz und weiß gar nicht so recht, aus welchem Grund. Vielleicht bin ich auch einfach nur berührt vom Zeitvergang und vom verwehten Geist eines Ortes. Ja, das wird es wohl sein.

Die Sache ist die: Just über die eigentlich unscheinbare Dortmunder Steinhammerstraße, in der ich im Alter zwischen 2 und 6 Jahren unter kargen Umständen aufgewachsen bin, gibt es jetzt einen gewichtigen, höchst bemerkenswerten Bildband des Fotografen Wilhelm Schürmann. Es ist wahrlich selten, dass ein Buch Aspekte der eigenen Biographie so unmittelbar und nah betrifft.

Schürmann hat (wenige Jahre vor mir) in und um Nummer 117 seine Kindheit verbracht, also drei Häuser weiter auf der gleichen Straßenseite. Als bereits gestandener Fotokünstler kam er 1979 an die Stätten zurück und hat bis 1981 nicht nur atmosphärische Partikel der frühen Jahre aufgespürt, sondern auch Signaturen des teilweise schmerzlichen Wandels und – etwa in Gestalt trister Ladenleerstände – gar den Vorschein kommender Verheerungen vorgefunden. Nach und nach ist das Gefüge der einst recht geschäftigen Straße zerfallen.

Wohl nur jemand, der selbst dort gelebt hat, konnte derlei Stimmungswerte so genau erfassen und ins Bild setzen. Manchmal wird mir angesichts dieser Fotos, als könnte ich durch einen Zeittunnel schemenhafte Szenen der eigenen Kindheit aufflackern sehen. Die Gegend war, wie Gabriele Conrath-Scholl im Katalogtext richtig schreibt, einst ein gutes Gelände für „Vorstadtkrokodile“. Da konnte man stromern. Auch das macht Heimat aus.

Um 1980 finden sich allerdings etliche Anzeichen der Verarmung und Überalterung, die Wohnzimmer wirken nur noch wehmütig, wie ein murmelndes Selbstgespräch, wie hilflose Beschwörung einer vermeintlich besseren Zeit. Doch rede niemand verächtlich vom „Gelsenkirchener Barock“. In diesem Kontext wird spürbar, dass wuchtige Plüschigkeit als Ausgleich in dieser schäbigen, verrußten, aschgrauen Welt eben notwendig zum Seelenhaushalt gehört hat.

Das Eintauchen ins eigene Herkommen hat Schürmann (1981 bis 2011 Professor für Fotografie in Aachen) damals ganz offenkundig neue künstlerische Anstöße gegeben. Am Ende der 70er und zu Beginn der 80er Jahre hat man, wegen diverser Rückstände und Ungleichzeitigkeiten, gerade noch ahnen können, wie es in dieser Ruhrgebietsstraße im Stadtteil Marten einst zugegangen sein mag. Später hätte man Fotografien an dieser Stelle nicht mehr derart mit Nachkriegs-Vergangenheit aufladen können.

Heute ist das alles eine vollends versunkene Lebenswelt und Schürmanns Fotos gehören somit zur „Archäologie“ der Region. Sie weisen übers rein Dokumentarische weit hinaus, es sind eindringliche Studien zum Lauf der Zeiten.

Die Schwarzweiß-Bilder (was sonst!) umkreisen – mal eher spontan, mal sorgsam arrangiert – einen rund 200 Meter langen Bereich der Steinhammerstraße anhand von typischen Sichtachsen, Gebäuden, Schaufenstern, Interieurs und vor allem Porträts einiger Bewohner. Und siehe: Um 1980 ist noch vieles vom einstigen Ruhrgebiets-Ambiente vorhanden, wenn auch in hie und da schon ramponierter Form.

Da kündet gewiss manches Detail von provinzieller Enge und Beschränkung. Doch man spürt vor allem jenen unverwechselbaren Charakter, der das Ruhrgebiet ausgemacht hat. Auch hier, im Schatten der Zeche Germania (deren markanter Turm später verpflanzt wurde und seither Wahrzeichen des Bochumer Bergbaumuseums ist), entlang des Bahndamms und rund um den Güterbahnhof lebte ein Menschenschlag, der härteste Arbeit und Entbehrungen kannte, sich aber nicht so leicht unterkriegen ließ. Die Verhältnisse werden nicht ohne leisen Humor registriert. Der Buchtitel „Wegweiser zum Glück“ leitet sich von einer Lotto-Broschüre her, die jemandem aus der hinteren Hosentasche lugt. Die Sehnsucht nach einem anderen Leben…

Besonders berührend ist hingegen eine traurige Episode in der Mitte des Bandes. Da blicken einen 1979 die Eheleute Schwingeler an, die einen Gemüseladen im alten Güterbahnhof hatten. Sodann sieht man, wie der Bahnhof am 30. Juli 1981 abgerissen wird – und schließlich, wie das gramgebeugte alte Paar tags zuvor den Laden für immer verlassen hat.

Die Gegend um die Steinhammerstraße hat übrigens ohnehin einen Platz in der Fotografie-Geschichte. Sowohl Albert Renger-Patzsch als auch Bernd und Hilla Becher haben prägnante Aufnahmen der Zeche Germania gemacht. Mit Norbert Tadeusz (1940-2011) hat ein wichtiger Maler zeitweise in der Steinhammerstraße gelebt, sein Bruder hatte dort einen Frisiersalon.

Mehr noch: Der ebenfalls in Dortmund geborene Künstler Bernhard Johannes Blume (1937-2011) hat Wilhelm Schürmann seinerzeit darin bestärkt, das Fotoprojekt Steinhammerstraße weiter zu verfolgen. Schürmann wiederum hat sich auch als Kunstsammler einen Namen gemacht und hat sehr zeitig Arbeiten des jungen Dortmunder Martin Kippenberger (1953-1997) erworben. Da könnte man fast meinen, die Steinhammerstraße hätte wesentliche Kunstimpulse dieser Stadt gebündelt wie keine zweite.

Wilhelm Schürmann: „Wegweiser zum Glück“. Bilder einer Straße. Verlag Hatje Cantz. 228 Seiten, 175 Abbildungen. Format 25 x 29,5 cm, gebunden. Text in Deutsch/Englisch. 49,80 Euro.

Das auch drucktechnisch sehr ansprechende Buch basiert auf einer Ausstellung der SK Stiftung Kultur (Köln), die leider nur noch bis zum 12. August dauert. Ausschnitte waren früher schon einmal im Essener Folkwang-Museum zu sehen, doch die Aufnahmen sollten unbedingt einmal in Dortmund gezeigt werden – am besten im Industriemuseum Zeche Zollern.

Kölner Ausstellung: Bis zum 12. August 2012. Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7, 50670 Köln, Tel. 0221/888 95 300. Geöffnet täglich außer mittwochs 14-19 Uhr, Eintritt 4,50 Euro.