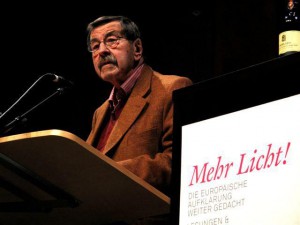

Martin Walser 2013 in Duisburg

Foto: Jörg Briese

Ich erinnere mich, und zugegeben, das alles hört sich für Heutige an, als stünde es in einer Erzählung voller Stereotype, ich erinnere mich also: Unser Klassenlehrer am Duisburger Mannesmann-Gymnasium Mitte der 60er-Jahre war während des sog. Dritten Reiches Offizier der Wehrmacht. Wenn der um 1920 Geborene von Hinterhalt und Überfällen der Tito-Partisanen in Jugoslawien erzählte, hingen wir an seinen Lippen und waren froh, dass zuletzt immer er und seine Kompanie den verdienten Sieg davontrugen. So verbrachten wir manche Religionsstunde, vor allem vor den Ferien, und waren stolz, wenn er uns außerhalb des Unterrichts wohlwollend „Männer!“ rief.

Ab 1967 hatte er ein zweites Thema: den Sechstagekrieg Israels gegen Ägypten, Jordanien und Syrien, von ihm gern auch „Blitzkrieg“ genannt. Der väterliche Studiendirektor war glühender Verehrer siegreicher israelischer Strategie und ließ niemals unerwähnt, dass dabei wohl auch deutsche Waffen ihren Anteil gehabt hätten. In seinem Geschichtsunterricht allerdings kamen wir nie weiter als bis zur Weimarer Republik, um dann erneut bei Griechen und Römern zu landen. Vom Zweiten Weltkrieg, von Holocaust oder Nürnberger Prozessen wurde im Unterricht geschwiegen. Das Wort „Auschwitz“ hörte ich durch Zufall als Neunjähriger zum ersten Mal, weil im Fernsehen der Eichmann-Prozess aus Jerusalem übertragen wurde, auch darüber nirgendwo ein weiteres Wort.

Partielle Amnesie, Lähmung

Die Pubertät als Aufbegehren gegen den Vater ist bei mir komplett ausgefallen, auch jede schonungslose Befragung des Vaters zu seiner Vergangenheit im „Dritten Reich“. Ich erinnere mich: Mein Vater Horst litt seit den späten Fünfzigern an Multipler Sklerose, hatte zuvor zwei Arbeitsstellen, um die sechsköpfige Familie durchzubringen. Dann für Monate zuerst an den Beinen, später an einem Arm gelähmt. Die Ärzte hatten ihm prophezeit, dass er Anfang der 70er vollständig gelähmt sein würde.

Das Gegenteil trat ein: Die Lähmungen konnten zum Stillstand gebracht werden und verschwanden ganz. Über so einen Vater hält ein ängstlicher Primaner um 1970 nicht Gericht. Irgendwann habe ich Nachkriegskind dennoch gewagt zu fragen, ob er an „schlimmen Einsätzen“ der Nazis beteiligt gewesen sei. Und tatsächlich hat er geantwortet, ja, einmal, bei einer Erschießung. Mehr war aus ihm nicht herauszubekommen. Was für eine Erschießung? Deserteure, Juden, Kriegsgefangene? Keine Antwort. Noch heute sehe ich NS-Dokumentationen mit Bangigkeit: Auf einem der Bilder könnte mein Vater, Wehrmachtssoldat, nicht bei SA oder SS, geboren im September 1924, könnte er also plötzlich zu sehen sein und aus dem Bild heraus mich anschauen.

Wilder Mann

Meine Frau erinnert sich, dass ihr Vater, Jahrgang 1915, erzählt habe, er und seine Kameraden seien als Panzerfahrer nach der Kapitulation Paris‘ im Sommer 1940 mit den Kettenfahrzeugen durch den Bois de Boulogne gerast. Dabei sei er – Baumstämme überfahrend – im Panzer mit dem Kopf an die Metalldecke geschlagen und habe sich mehr als nur leicht verletzt. Um ungeschoren ins Lazarett zu gelangen, musste er den Sani bestechen und dem Vorgesetzten ein plausibles Märchen darüber erzählen, wie es zu der Kopfverletzung gekommen sei.

Wie wird man, was man ist?

Der Krieg als Abenteuer, Heldengeschichte, Anekdote, Fragment – zensiert, kindgerecht und jugendfrei. Immerhin, die Erzähler dieser Familien- und Schulgeschichten, die gern Ursachen und Verbrechen des Krieges, seine blutigen Details unerwähnt lassen, verharmlosen oder ins Ulkige verkehren, waren bei Kriegsende oft Mitte zwanzig, junge Erwachsene, und also verantwortlich für das, was sie taten.

Was aber ist mit den späteren Jahrgängen, mit Soldaten aus dem Jahrgang 1927 z. B., die bei Kriegsende gerade einmal 18 Jahre alt waren? Sie wurden zur Zeit des heraufziehenden Faschismus geboren, wuchsen als Kinder in den Nationalsozialismus hinein, als Jugendliche im Krieg auf. Inwieweit waren sie Täter und/oder Opfer, Mitwisser, Mitläufer, glühender NS-Nachwuchs, Mitwisser, Totschweiger oder Widersprechende? Aufwachsen im „Dritten Reich“ war für sie das Selbstverständliche. Aber Aufwachen in dieser Zeit gegen die Zeit – unter welchen Umständen wäre das möglich gewesen?

Kindersoldaten

Während man heute ideologisch abgerichtete Kinder und Jugendliche, die in den Krieg ziehen (müssen), als das begreift, was sie sind, nämlich Opfer von Manipulation und Gewalt, schien diese um Verständnis bemühte Betrachtungsweise für vollständig oder weitgehend im Nationalsozialismus aufgewachsene junge Menschen kaum in Betracht zu kommen. Auch den Alliierten galten bei Kriegsende die meisten jungen Männer der Jahrgänge 1928, 1929… als Täter, mündig, verantwortlich, schuldig, und so gerieten sie meist in Gefangenschaft. Letztlich aber waren sie als Angehörige des Volkssturmes oder (seit dem März 1945) als Wehrpflichtige des Jahrgangs 1929 zuallererst doch Kindersoldaten, ob sie sich nun – ideologisch geblendet – freiwillig gemeldet hatten oder nicht.

Wikipedia schreibt: „Kindersoldaten sind Kinder, die an einem Krieg teilnehmen. Als Kindersoldaten gelten laut der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 alle Kriegsteilnehmer unter 15 Jahren, die direkt an Feindseligkeiten teilnehmen. Ein optionales Zusatzprotokoll der Konvention aus dem Jahr 2002 hebt das Mindestalter für wehrpflichtige Soldaten der ratifizierenden Staaten auf 18 Jahre an, freiwillige Rekruten älter als 14 Jahre sind nach wie vor völkerrechtlich legal. Mitunter werden von anderer Stelle jedoch auch nicht-kämpfende Helfer bewaffneter Gruppen sowie alle Jugendlichen unter 18 Jahren zu den Kindersoldaten gezählt. UNICEF, terre des hommes und amnesty international bezeichnen ‚alle Kämpfer und deren Helfer, die unter 18 Jahre alt sind‘ als ‚Kindersoldaten‘.“

Schülersoldat

Haniel-Akademie Duisburg 2013

Foto: Jörg Briese

Martin Walser, um dessen Roman es hier gehen soll, wurde im März 1927 geboren, wuchs in Wasserburg/Bodensee auf und besuchte die Oberschule in Lindau. Als Sechzehnjähriger war er Flakhelfer, danach beim Reichsarbeitsdienst. Unter dem Stichwort „Flakhelfer“ schreibt Wikipedia: „Nach der heute weltweit gebräuchlichen Begriffsbestimmung könnten diese im weiteren Sinne nachträglich zu den Kindersoldaten gezählt werden. Der Soziologe Heinz Bude hat die Definition Schülersoldaten für die Luftwaffenhelfer geprägt.“

Das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte Walser als Soldat der Deutschen Wehrmacht und kam in Gefangenschaft.

1946 ff.

Nach Abitur und Studium wurde Martin Walser 1951 mit einer Dissertation zu Franz Kafka in Tübingen promoviert, war Mitarbeiter beim Süddeutschen Rundfunk und reiste viel. Von 1953 an gehörte er zur Gruppe 47. Seit seinem Erstling Ein Flugzeug über dem Haus und andere Geschichten und dem Romandebüt Ehen in Philippsburg sind vom Herausgeber, Übersetzer, Essayisten, Dramatiker, Hörspiel- und Drehbuchautor, dem Redner und Erzähler Martin Walser viele Dutzende Einzelveröffentlichungen erschienen.

„Normalität“ und „Barbarei“

Mit seinem Roman Ein springender Brunnen und seiner Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels (Laudator: Frank Schirrmacher) erwies sich Martin Walser 1998 einmal mehr als sprachvirtuoser Chronist deutscher Geschichte und als provozierender politischer Redner. Walser, der sich lange vor der Wiedervereinigung zur deutschen Einheit bekannt hatte und deshalb als Nationalist geschmäht wurde, galt und gilt vielen nach der umstrittenen Dankesrede bis zum heutigen Tag als Antisemit.

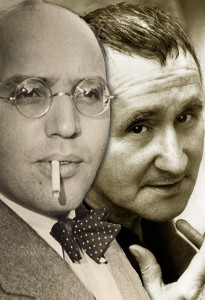

Wurde Martin Walsers Roman Ein springender Brunnen bei seinem Erscheinen im Sommer `98 von der Kritik noch einhellig als literarisches Ereignis gefeiert, änderte sich dies en detail und en gros mit und nach der sog. Walser-Bubis-Debatte; jener Debatte, die in weiten Teilen völlig ohne mehr als oberflächliche Lektüre der Friedenspreisrede vom 11. Oktober 1998 auszukommen schien, folgte später nur konsequent die Veröffentlichung von herabsetzenden Befunden nachgeholter Lektüren des Romans aus dem Sommer. Eine der fahrlässigen Bemerkungen zu Ein springender Brunnen las ich im Rahmen eines größeren Aufsatzes von Detlef Claussen in der Wochenzeitung Freitag vom Januar 1999. Claussen schrieb:

„Bei Walser wird der Nationalsozialismus aus der Perspektive des kleinen Mannes beschrieben – der kleine Mann hat etwas Hitlerjungenhaftes. (…) Schriftsteller nehmen freiwillig eine intellektuelle Pimpfperspektive ein, die sie sich nur leisten können, weil andere sie für bedeutende Männer halten.“

Und die ZEIT z. B. gab in einem Artikel Dieter Fortes mit dem Titel „Barbarei des Biedersinns“ vor, Martin Walser zu widersprechen, der vermeintlich „Normalität“ als Seelenruhe gefordert hätte. Fortes Beitrag gipfelt in dem Satz: „Normalität fordern, heißt die individuelle Erinnerung auslöschen.“

Ein bedenkenswerter Satz, doch hat Walser in seiner Rede niemals Normalität gefordert, das Wort „Normalität“ kommt in der Rede nicht einmal vor. Es geht Walser eher um die Gewissensfreiheit des Einzelnen, der seine gesellschaftliche Verantwortung als Zoon politicon bedenkt, sie ernst nimmt, sie auch im Handeln praktisch werden lässt, sich aber nicht vorschreiben lassen will, wie er mit Schande, Verantwortung, Pflichten öffentlich umzugehen habe. Einmal nur nutzt Walser in seiner Rede das Wort „normal“ und fragt: „Aber in welchen Verdacht gerät man, wenn man sagt, die Deutschen seien jetzt ein ganz normales Volk, eine ganz gewöhnliche Gesellschaft? „Normal“ steht hier im Kontext von „gewöhnlich“, und eine gewöhnliche Gesellschaft ist ‚natürlich‘ immer heterogen, voller Widersprüche, Hoffnungen und Abgründe.

Selbstverständlich weiß Walser um den falschen Schein des Normalen‚ ‚Normalität‘ ist ein Konstrukt. Zudem: Als Schriftsteller ist Walser in seinem Werk immer schon gelungen, was Forte ihm abzusprechen sucht, nämlich: individuelle Erinnerung gegen Widerstände lebendig zu erhalten. Dass zur vermeintlichen Normalität die Barbarei als Kehrseite gehört, ist eine der Einsichten, die man etwa in Walsers Kursbuch-Beitrag Unser Auschwitz, aber auch über Figuren im Roman Ein springender Brunnen leicht gewinnen könnte, wenn man denn für sie offen wäre.

Stellenlesen

Bequemer ist es allerdings, Martin Walsers Texte erst gar nicht zu lesen oder nur auszugsweise zu lesen und sich dann dem sekundären Geschwätz darüber anzuvertrauen oder selbst welches in die Welt zu setzen. Der Sieg des Sekundären lebt geradezu vom diesem Nichtlesen, diesem kontextlosen Stellenlesen. So viel beredet und so wenig gelesen wie die 98er-Texte Walsers wurden hierzulande zuletzt nur Salman Rushdies Satanische Verse.

Jedem Roman aber, Literatur überhaupt, sollte man sich – eine Selbstverständlichkeit – mit jener Haltung nähern, wie sie als Lehre des Verstehens die aufgeklärte Hermeneutik vorschlägt. Verkürzt gesagt: Im Prozess des Verstehens hat man sich selbst Rechenschaft abzulegen über die eigenen Vorurteile, Vorverständnisse, Interessen, über den eigenen historischen Standort. In der so gewonnenen relativen Bewusstheit kann erstes Verständnis eines Textes überhaupt erst gelingen. Erst so können und sollen auch Interpretation und Bewertung des Textes zu vorläufigen Ergebnissen kommen.

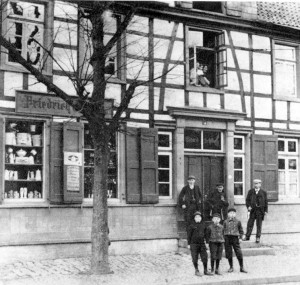

Bühnengespräch 2013 in DU – Foto: Jörg Briese

Provinz und Machtergreifung

Martin Walsers Roman Ein springender Brunnen ist und bleibt ein Meisterwerk, ein 400-Seiten-Epos voller Geschichten und Geschichte, voller Sprachzauber, Komik, Groteske, aber auch Trauer. Ein springender Brunnen erzählt von Kindheit, Pubertät, den Glücksmomenten und Nöten des Erwachsenwerdens. Die Geschichte des Jungen Johann – verschränkt mit der des Heraufdämmerns des NS-Regimes – ist Familien- und Entwicklungsroman, Liebes- und Dorfgeschichte zugleich. Der Roman als „Panorama deutscher Provinz im ‚Dritten Reich‘“ (Martin Ebel) erzählt, wie der Faschismus auch im Mikrokosmos der disparaten Gemeinschaft des fiktiv-realen Wasserburg an Boden gewinnen und sich einnisten konnte.

Mit den Augen, aber nicht nur aus der Sicht des 1927 geborenen Johann macht Walser deutlich, wie vor allem Kinder und Jugendliche in den Sog des Faschismus gerieten, wie auch sie – ge- und verführt – in den Alltag unterm Hakenkreuz hineinwuchsen, wie und was man selektiv wahrnahm, was man von Dachau hörte, wie man das, was man gehört hatte, wieder verdrängte. Walser macht dies alles verständlich, hilft zu verstehen, wie geschehen konnte, was geschehen ist. Etwas verständlich zu machen, darzustellen, heißt aber eben nicht, es zu legitimieren oder gar zu entschuldigen. Die Figur Johann wird vom Autor gerade auch in ihrer beschränkten Weltsicht und in ihren Widersprüchen aus- und dem Leser vorgestellt und so – ohne die Figur zu denunzieren – dem skeptischen Blick der Leser ausgesetzt.

Komplexität aushalten

Jeder Vorwurf, der Autor Walser benutze die Jungen-Perspektive, um sich intellektuell oder moralisch zu entlasten, wirkt vollends absurd, wenn man sich einmal auf die ästhetische Komplexität des Romans eingelassen hat. Walsers Menschenkenntnis und sein skeptischer Humanismus enthüllen sich nicht über eine schnell zu habende, dem Text bequem abzulesende Botschaft, sondern nur über die Schönheit der Sprache, die Polyphonie und Komposition von Ein springender Brunnen.

Nicht allein, dass die Perspektive der Figur Johann sich entwickelt, verändert, die Perspektive Johanns ist sozusagen auch immer nur ein Tor, durch das hindurch der Autor Martin Walser uns sehen und hören lässt: Wir sehen und hören ein faszinierendes Gewirr von Stimmen, eine wohldurchdachte Konstellation sich kommentierender oder widersprechender Figuren, Dialoge und Anekdoten, fulminante Kürzestgeschichten und essayistische Diskurse, die weit über die Perspektive, die Beobachtungen oder den Bewusstseinsstrom des Jungen Johann hinausweisen. Ein springender Brunnen ist dabei trotz aller Nähe zur Biografie Martin Walsers eben nicht – wie gelegentlich behauptet – eine Autobiografie, sondern – wenn überhaupt – die fiktive Biografie eines Jungen, der dem Schriftsteller Walser als junger Mann ähnlich, aber nicht zum Verwechseln ähnlich sieht.

Stimmenwechsel

Neben Johann, neben unvergesslichen Rand- als Hauptfiguren, neben forschen und verschämten Nazis sind in Ein springender Brunnen vor allem die leise und lauter Widersprechenden zu hören: In Episoden, die erzählen vom Vater, von den Demütigungen des Halbjuden Landsmann oder des Zirkusclowns Munz. Wenn es so scheint, als ob Johann von einer Zirkusnummer mit Direktor und Clown erzähle, die vom Sprachwitz her an bestes Politkabarett à la Werner Finck erinnert, dann greift natürlich der Autor als Erzähler ein und führt vor, was kein elfjähriger Junge je erzählen könnte. Es greift der Autor ein, wenn die Rede ist von der Brutalität der Kriege, etwa von des Vaters letzter Schlacht bei Soisson im Juli 1918, hier wird das Buch zur beeindruckenden Antikriegserzählung. Insofern entwirft Martin Walser eine überfällige, nie von Beschönigung, Wunschdenken, politischer Korrektheit umgedeutete literarische Innenansicht deutscher Geschichte vor 1945, insofern schrieb Martin Walser einen Roman, der auf jede Empfehlungsliste für jugendliche Leserinnen und Leser gehört.

An ihrer Sprache kann man sie erkennen

Nicht nur nebenbei ist Martin Walsers Roman auch ein Buch über die Anfänge eines Schriftstellers und die Liebe zur Sprache als einem ‚springenden Brunnen‘. Eine Liebe zur Sprache, die für den sensiblen Johann oft einer Flucht in die Sprache gleichkommt. Am Gebrauch der Sprache und ihrem Vokabular, übers Dialektsprechen oder doppelzüngige Reden werden die meisten Charaktere der Figuren kenntlich, verraten sich auch die jeweils unterschiedlich motivierten Opportunisten, verrät sich die Machtgier der neuen Führer.

Von Johann und über Johann wird dagegen anders erzählt. Geht es um ihn, klingt die Sprache des Erzählers wunderbar zart, einfühlsam, mal märchenhaft, mal erotisch, mal derb-drastisch im Ton. In nuanciert sinnlicher Sprache lässt der Erzähler sich erinnernd Gerüche, Klänge, die erste Liebe und geliebte Menschen erneut lebendig werden.

Foto: Jörg Briese

Konstrukt Erinnerung

„Vergangenheit als Gegenwart“: Dreimal beginnt Martin Walser die Anfangskapitel der drei Teile seines Romans mit dieser Überschrift. In diesen Kapiteln reflektiert Walser explizit über die Art und Weise, in der wir – auch und vor allem über Sprache – unsere Identität, unsere Vergangenheit und unsere Erinnerungen aktiv (re)konstruieren. Ich verlasse mich nicht auf meine Erinnerungen, hat Marcel Noll einmal geschrieben. Dies tut auch Martin Walser nicht. Er verlässt sich nicht auf seine Erinnerungen, aber er nimmt sie ernst.

Ein springender Brunnen ist ein Text, der, sich erinnernd, zugleich über die Fragwürdigkeit der Konstruktion von Erinnerung nachdenkt. Walser widersteht dabei der Gefahr, seine Fiktion einer fragmentierten Jungen-Biografie mit Ideologie oder „political correctness“ von heute zu versöhnen, Geschehenes umzudeuten oder sich ‚schön zu schreiben‘. Man kann seine Vergangenheit nicht vom dem befreien, „was in ihr so war, wie wir es jetzt nicht mehr haben möchten“ (S. 282/283).

Keine der Walserschen Figuren wird unter der Hand nachträglich zum Vertreter einer inneren Emigration stilisiert, noch wird der Faschismus in der Provinz zum Familien-Dorfidyll verklärt. Walser lässt seinen unterschiedlichen Figuren sowohl ihre – durchaus auch selbstverschuldete – Blindheit, ihr bösartiges Herrenmenschentum, er lässt ihnen aber auch ihre Einsichten, ihre Güte und ihr Scheitern.

Lernen von den Rissen und Brüchen des Modells

Genau so, auf diese Weise, wurde mir von Martin Walser endlich mehr von dem erzählt, was mir mein eigener Vater, Jahrgang 1923, aufgewachsen in Stargard bei Stettin, nie erzählen wollte. Ich weiß jetzt – abseits historisch-soziologischer Forschungen oder Hollywood-Dramaturgie – etwas besser, wie im Alltag der Provinz überhaupt geschehen konnte, dass einer als Junge, Jugendlicher zwischen fünf und siebzehn Jahren in ein menschenfeindliches System hineinwuchs, ohne es wirklich zu erfassen; wie man mitlief, ohne je Mitläufer oder gar Täter werden zu wollen; warum einer Soldat werden wollte und Widerstand als Alternative zu wenig sichtbar wurde. Für mich als Leser enthüllt sich über Walsers Roman so eher mehr von der Gefährlichkeit des und von der Verführbarkeit durch den Faschismus, als es viele gutmeinende Texte und Filme eines appellativen, pädagogisch hilflosen Antifaschismus je geschafft haben.

Der janusköpfige Johann: Wegdenken oder verantwortlich Handeln

Dass „Vergangenheit als Gegenwart“ vor allem ängstigen kann, mit dieser Erfahrung endet Johanns Geschichte. Zitat: „Er wollte von sich nichts verlangen lassen. Was er empfand, wollte er selber empfinden. Niemand sollte ihm eine Empfindung abverlangen, die er nicht selber hatte. Er wollte leben, nicht Angst haben.“ Die Figur des siebzehnjährigen Johann, der glaubt, wegdenken zu müssen, um eigener Angst, aber auch der Angst der Opfer des Faschismus nicht zu begegnen: Die Romankapitel „Vergangenheit als Gegenwart“ gehören unbedingt als Vor-Worte oder Seitenstücke zur Dankesrede aus der Paulskirche. „Von der Neigung des Menschen zu verdrängen, was er nicht ertragen (…) kann“ (M. Maron), darüber hat Martin Walser auch dort gesprochen – und diese Neigung nicht etwa gebilligt, sondern als unselig kenntlich gemacht.

Wie schwer es dagegen fällt, statt zu verdrängen, Verantwortung zu übernehmen, dies führt Walser in Ein springender Brunnen vor allem über einen fantastischen Kunstgriff vor, dem magisch-realistisch erzählten „Wunder von Wasserburg“. Gleich zwei sehr unterschiedliche Versionen werden dem Leser in dieser Textpassage zu zwei Tagen im Leben des elfjährigen Johann angeboten.

Die eine Version zeigt einen Johann, der seiner ersten Liebe Anita auf dem Fahrrad in einen Nachbarort folgt und den Schmerz des ersten Liebeskummers kennenlernt. Die zweite Version zeigt einen Johann, der am Ort bleibt, sich für Schwächere einsetzt, der Zivilcourage beweist und in einem Schulaufsatz zum Thema, wie viel Heimat nötig sei, mutig gegen Rassenwahn anschreibt.

Welcher Tag wurde wirklich gelebt, von Johann erlebt? Welcher nur erinnernd/fantasierend von Johann oder vom Erzähler erfunden, gewünscht, herbeigesehnt, herbeigelogen? Denn davon träumt auch Johann: Einmal so gesehen zu werden, wie er sich selbst gern sähe.

Schlussapplaus

Foto: J. Briese

Ermutigung zum Widerspruch

„Das Wunder von Wasserburg“ ist eine der verwirrendsten und schönsten Geschichten des Romans, weil sie nicht nur Illusion und Enttäuschung zeigt, sondern auch die Hoffnung weckt, dass in jedem Liebenden, Erwachenden die Kraft zum Widerstand wachsen könnte. Eine Hoffnung, von der Walser in seinem Roman auch zeigt, dass sie zwischen 1932 und 1945 zu selten Gestalt annahm, sodass selbst der Autor als Weltenschöpfer sich nicht anders zu helfen weiß, als seiner Figur Johann einen veritablen Engel als Doppelgänger an die Seite zu stellen, und so Johann zumindest für ein einziges Mal für alle sichtbar mutig und wortgewaltig über sich hinauswachsen zu lassen.

Mit der Angst der Figur des später siebzehnjährigen Johann, mit seiner Angst, der Not der Opfer des Faschismus zu begegnen, der Angst sie nicht ertragen zu können, mit der Angst vor dem eigenen Verdrängen und Versagen lässt Martin Walser seine Leser am Ende des Romans schließlich zurück, aber nicht allein. Der unausgesprochenen Aufforderung, sich dieser Angst zu stellen, Verantwortung zu übernehmen, werden Figur und Leser auf je eigene Weise nachkommen müssen. Und von diesen Nöten und Ängsten zu sprechen, heißt eben nicht, die Nöte der deutschen Kriegs- und Nachkriegsgeneration aufzurechnen gegen das ungeheuerliche Leid, das Deutsche Juden zugefügt haben. Es heißt nichts weniger, als sich der eigenen Verführbarkeit zu stellen, über deren Ursachen tief nachzudenken, um nie wieder Handlanger eines totalitär-menschenverachtenden Systems zu werden.

Drohung, Hoffnung: Jeder ist zu allem fähig

Und damit werden wir nicht nur retrospektiv mehr als genug zu tun haben. Mit dem Sachbuch Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben (von Sönke Neitzel und Harald Welzer) hat die Debatte um Krieg, Soldatentum und Verrohung eine neue, weit in die Gegenwart hineinreichende Dimension erhalten. Dass Krieg (und Vorkrieg) notwendig Gewalt auf allen Ebenen entfesselt und in der Vergangenheit oft Männergesellschaften Realität werden ließ, die ihre ganz eigenen (Un-)Werte, Orientierungen und Referenzrahmen besaßen, wird hier eindrücklich belegt.

Die beiden Autoren machen verständlich, wie im Rahmen des spezifischen Militarismus, Sexismus, Biologismus und Führerkults des Dritten Reiches ganz ‚normale’, gutmütige und freundliche Männer zu „Weltanschauungskriegern“ mutierten, vom Dr. Jekyll zu Mr. Hyde in wenigen Wochen. Vielen Soldaten wird der Krieg als Vernichtungsfeldzug zur Routine, zur täglichen Arbeit und so erledigen sie sie auch. Das erschreckendste Ergebnis des Buches aber ist, dass in entsprechendem Umfeld zu gegebener Zeit jeder (und jede!) von uns in Gefahr gerät, der Gewalt an sich und anderen freien Lauf zu lassen.

Martin Walser

Foto: J. Briese

Und selbst?

Nach der Lektüre von Soldaten bewegt mich die Frage, wie wir die Erkenntnisse daraus kritisch übertragen könnten auf den heutigen inhumanen Referenzrahmen einer eiskalten Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Was wäre zu leisten, um Elemente anderer, humaner Utopien aufscheinen und wirksam werden zu lassen, die noch etwas wissen von Mitgefühl, Zivilcourage, Sapere aude, Sprachkritik oder gar der Utopie eines gerechten Gemeinwesens, das keine Sündenböcke benötigt?

Wir heute erhoffen von uns selbst zumeist, dass wir im Faschismus als gute Menschen, vielleicht sogar als Widerständler gehandelt hätten. Doch sind solche heroischen Illusionen mehr als fahrlässig. Hic Rhodus, hic salta – hier und heute also wäre erst einmal zu beweisen, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Wann haben Sie denn, wann habe ich denn zum letzten Mal von Angesicht zu Angesicht – vielleicht in der Familie, unter Kollegen oder in der Kneipe? – menschenfeindlichen Sprüchen, Sexismus oder gar Neonazismus Einhalt geboten und dabei auch nur etwas Ablehnung riskiert?

Ich kann mich nicht erinnern. Sie?

_______________________________________________

Preiswerte Ausgabe: Martin Walser „Ein springender Brunnen“, Roman. Suhrkamp-Verlag, kartoniert, 416 Seiten, 12 Euro.