„Salome“, „Der Rosenkavalier“, „Elektra“: Richard Strauss ist nicht erst im 150. Jahr seiner Geburt auf der internationalen Opernbühne präsent. Er mag nicht zu den meistgespielten Komponisten gehören, zu den meist geschätzten zählt er auf jeden Fall. Kein Dirigent kann es sich leisten, auf Strauss zu verzichten; kein Opernhaus geht an seinen Hauptwerken vorbei. Und dennoch ist der Mensch Richard Strauss seltsam ungreifbar.

Bewandert in Sachen Strauss: Der Musikwissenschaftler Ulrich Konrad. Foto: Werner Häußner

Seine Selbstinszenierung war „wasserdicht“: Nach außen ein bayerischer Großbürger, nach innen undurchschaubar. Auch die Forschung zu Richard Strauss kommt erst in Gang. Im Interview mit Werner Häußner erklärt Ulrich Konrad, Vorstand des Instituts für Musikforschung an der Universität Würzburg und anerkannter Strauss-Experte, was in Sachen Strauss noch nachzuholen ist.

Sie haben sich lange mit Richard Strauss beschäftigt. Haben Sie einen Zugang zu seiner Person gefunden?

Letztlich ist die Person Richard Strauss hinter ihrem bürgerlichen Habitus undurchdringbar. Selbst auf Fotos zeigt er stets eine Maske; es gibt nur ein paar Bilder, auf denen er einmal lacht. Was hinter dieser Stirn vorging, wissen wir nicht. Es gibt auch keinen Skandal in diesem Leben. Mit seiner Frau Pauline de Ahna führte er ein unverbrüchliches Lebensbündnis. Sein äußerlich geordnetes Leben entspricht in keiner Weise dem Klischee der Künstlerexistenz.

Und sein politisches Denken? Immerhin war Strauss Präsident der Reichsmusikkammer in der NS-Zeit …

Ich würde ihn als politisch naiv bezeichnen. Strauss hat sich immer mit den Mächtigen arrangiert. Er war ein schonungsloser Realist und dachte völlig unidealistisch. Als die Nazis an die Macht kamen, war Strauss viel zu berühmt, um nichts mit der Sache zu tun haben zu können. Das Regime biedert sich ihm an, und er macht mit, weil er die Chance sieht, seine kulturpolitischen Vorstellungen durchzusetzen: weg mit Lehár, weg mit Komponisten wie Gounod. Die Moderne hielt er für ‚Bockmist‘. Er glaubte allen Ernstes, die Nazis würden auf ihn hören und er könnte sein konservatives Ego-Programm durchsetzen. Erst spät hat er gemerkt, wie ihm die Felle davonschwimmen.

Ein Beispiel für seine politische Naivität: Er konnte sich nicht vorstellen, dass seine Post abgefangen und mitgelesen würde. Daher zieht er in einem berühmten Brief an Stefan Zweig über die Nazi-Ideologie her, was ihn in den Augen des Regimes diskreditiert hat. Aber in diesem Brief ist Strauss vollkommen ehrlich. Auch seine Reise nach Theresienstadt, um durch persönliches Erscheinen die Großmutter seiner Schwiegertochter aus dem KZ zu holen, gehört hierher: Strauss glaubte im Ernst, die Nazis würden nachgeben, wenn er, der berühmte Komponist, persönlich vor dem Lagertor steht.

Strauss‘ Denken war also von keinen Idealen oder gar von religiösen Werten bestimmt?

Die Unterschrift von Richard Strauss. Foto: Wikimedia

Als in Berlin 1918 das Kaiserreich zusammenbricht, notiert Strauss nur, dass ein Konzert ausfalle und er stattdessen Skat gespielt habe. Er nimmt ein welthistorisches Ereignis nur beiläufig wahr. Für ihn als Agnostiker zerbricht kein metaphysisches Weltbild – der Leser von Max Stirner und Friedrich Nietzsche hatte keines. Für ihn ist alles immer weltlich, seine Religion heißt Arbeit. Der bedeutende Mensch schafft aus sich selbst heraus die große Tat – da braucht es keine religiösen oder metaphysischen Verweise. So zeigt es sich auch in seinen Werken: Bei ihm gibt es das Spiel mit den Göttern, aber keine geistliche Musik, und seine Götter sind zweifelhafte Helden … .

Strauss hat tatsächlich keine geistlichen Werke geschrieben, von den vier Sätzen einer Messe in seiner Jugend (1877) abgesehen.

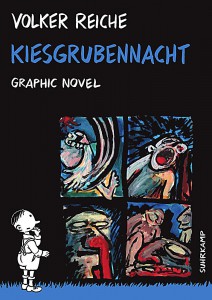

Der Theaterzettel der Uraufführung von „Salome“ an der Dresdner Oper, 9. Dezember 1905.

Diese Werke des Zwölfjährigen sind Übungsstücke, keine Bekenntnismusik. Es gibt keine religiöse Musik bei Strauss, das Religiöse wird allenfalls aus einer völlig säkularen Perspektive gesehen: das ist der Gestus des „Zarathustra“. Eine Art von Weltanschauung findet sich höchstens in der Motette „Die Schöpfung ist zur Ruh‘ gegangen“ auf Worte von Friedrich Rückert. Aber auch da geht es um die künstlerische Arbeit.

Strauss‘ Familie war ja nach 1870 altkatholisch.

Ihn hat das nicht tangiert. In seinem Werk finden sich wenige Themen aus dem Alten Testament: der Prophet Jochanaan in „Salome“, die „Josephslegende“. Aber ihnen begegnet er mit Spott und Ironie: Über die religiösen Debatten der Nazarener macht er sich in „Salome“ musikalisch lustig. Jochanaan nimmt er nicht ernst. Und mit dem keuschen Bürschlein in der „Josephslegende“ kann er nichts anfangen. In einer „atavistischen Blinddarmecke“ werde er nach einer Melodie für den Joseph suchen, schreibt er in einem Brief. Auf „Heiligkeit“ reagiert er – wie übrigens auch auf alle Ideologien – ironisch.

Und wie ging er mit dem katholischen Bekenntnis seiner Frau um?

Das war zunächst einmal eine bayerische Tradition. Mir ist nicht bekannt, dass in der Familie Strauss in irgendeiner Form ein religiöser Alltag stattgefunden hat. In der Erziehung der Kinder spielte Religion oder Glaube keine Rolle. Wert legte Strauss auf die humanistische Bildung, die Lektüre altgriechischer Autoren, die Lektüre Goethes.

Vor 100 Jahren brach der Erste Weltkrieg aus. Hat Strauss in irgendeiner Weise in seinem Werk auf diese „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ reagiert?

Dass der erste Weltkrieg die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts ein für alle Mal zerschlagen hat, ist in Strauss‘ Erleben zunächst nicht präsent. Strauss hat nicht den geringsten Zweifel: Er macht deutsche Musik. Eine nationalistische Perspektive, die er übrigens auch mit Schönberg teilt. Im Zuge der Entstehung der „Frau ohne Schatten“ zwischen 1911 und 1915 schreibt er in einem Brief an Hugo von Hoffmannsthal, er verspreche, dies sei die letzte romantische Oper gewesen. Offenbar war Strauss bewusst, dass in dieser Zeit etwa zu Ende gegangen ist.

Schlägt sich dieses Bewusstsein im späteren Werk nieder?

Richard Strauss im Jahre 1922. Foto: Ferdinand Schmutzer/Österreichische Nationalbibliothek

„Intermezzo“, uraufgeführt 1924, ist ein schönes Beispiel: Auch ein Mann wie Strauss – er war bereits 60 Jahre alt – begreift zumindest, dass sich die Welt um ihn herum ändert, auch wenn er das nicht nachvollziehen kann oder will. Beobachtbar ist auch ein Nachlassen seiner Produktivität in den zwanziger Jahren. Seinen Opern – „Intermezzo“ 1924 und „Die ägyptische Helena“ 1928 – war der Erfolg zwar bei der Uraufführung, aber nicht dauerhaft gewogen. Das änderte sich erst 1933 wieder mit „Arabella“.

Zu spüren ist in dieser Zeit eine gewisse Richtungslosigkeit: Strauss will den „Menschen der Gegenwart“ auf die Bühne stellen. Er dachte an eine Art gesellschaftskritischer Spieloper – was für Hoffmannsthal unvorstellbar war. Strauss reagierte also nicht mit radikaler Veränderung, sondern mit einer Unsicherheit in der künstlerischen Orientierung. Bedenkenloses Weitermachen war für ihn nicht vorstellbar. In „Intermezzo“ ist zu sehen, wohin Strauss gehen wollte; letztlich hat er dann in „Die ägyptische Helena“ vor dem intellektuellen und kulturellen Überbau kapituliert, der in Hoffmannsthals schwerem Bildungstheater angehäuft ist. Das Verhältnis zwischen Strauss und dem Dichter, das meistens idealisiert wird, ist in der Forschung auch noch nicht bewältigt.

Die Strauss-Forschung bedürfte ja auch einiger Impulse durch das Jubiläumsjahr …

Diese Impulse kommen nicht aus den Jubiläen, sondern von der Forschungsstelle Richard Strauss in München. Am Institut für Musikwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität ist im Februar 2011 das Langzeit-Editionsprojekt „Kritische Ausgabe der Werke von Richard Strauss“ in Angriff genommen worden. Kooperationspartner des Projekts ist das Richard Strauss-Institut in Garmisch-Partenkirchen mit seinem seit 2009 durchgeführten DFG-Projekt „Richard-Strauss-Quellenverzeichnis“. Die philologisch orientierte Forschung ist damit in Gang gekommen.

Das Heim eines Großbürgers: Die Villa von Richard Strauss in Garmisch. Foto: Wikimedia/Josef Lehmkuhl

Was bisher fehlt, ist unter anderem eine Übersicht über die reichhaltige Korrespondenz Strauss‘ und ein umfassendes Quellenverzeichnis. Diese Forschungen dürften die wissenschaftliche und hoffentlich auch öffentliche Wahrnehmung von Richard Strauss verändern. Strauss selbst hielt wissenschaftliche und biografische Forschung zwar für überflüssig, es sei denn, es ging um die Darstellung seines künstlerischen „Heldenlebens“. Aber auch im Wissenschaftsbetrieb war Strauss – nicht zuletzt durch den Essay von Theodor W. Adorno zum Jubiläumsjahr 1964, der unabsehbare Folgen hatte – kaum ein Thema: Mit einer Arbeit zu Strauss anzutreten, hätte damals das Ende der akademischen Karriere bedeutet.

Diese Situation hat sich erst im Zuge der Postmoderne gelockert: Durch den historischen Abstand werden die Dinge entspannter gesehen. Die ideologische Ausrichtung auf die Wiener Schule und die Frage Adornos nach dem zeitgemäßen Material ist relativiert. Auch mit dem artifiziellen, spielerischen Umgang mit der Vergangenheit in Strauss‘ späten Werken lässt sich vielleicht aus postmoderner Perspektive heute mehr anfangen.