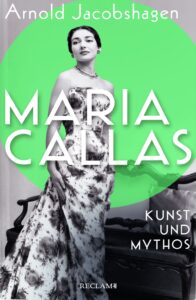

Vor 100 Jahren, am 2. Dezember 1923, wurde in New York eine der bedeutendsten Sängerinnen der Musikgeschichte geboren: Maria Callas. Zum ihrem 100. Geburtstag sprach Werner Häußner mit dem Autor einer neuen Biographie, dem Kölner Musikwissenschaftler Arnold Jacobshagen, über das Geheimnis der Gesangskunst der Callas und die Mythen um ihre Person.

Als Achtzehnjährige begann Maria Callas 1942 in Giacomo Puccinis „Tosca“ eine beispiellose Karriere. Mit Rollen wie Vincenzo Bellinis Norma und Amina („La Sonnambula“), Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor und Anna Bolena, Giuseppe Verdis Aida und Violetta („La Traviata“), vor allem aber mit der Wiederentdeckung von Opern wie Luigi Cherubinis „Medea“, Gasparo Spontinis „La Vestale“ oder Gioachino Rossinis „Armida“ wurde Maria Callas zur bis heute unerreichten Wegbereiterin des damals vergessenen Belcanto-Repertoires des 19. Jahrhunderts und eines technisch perfektionierten, von dramatischem Ausdruck geprägten Singens. Der Kölner Musikwissenschaftler Arnold Jacobshagen hat sich in seinem im Reclam-Verlag erschienenen Buch „Maria Callas. Kunst und Mythos“ auf die Spuren der großen Künstlerin jenseits des Mythos und hartnäckig wiederholter Klatschgeschichten begeben.

Was war Ihre Motivation, ein Buch über Maria Callas zu schreiben, nachdem es von John Ardoin bis Jürgen Kesting bereits viel und auch seriöse Literatur über diese Jahrhundertsängerin gibt?

Maria Callas ist für jeden, der sich intensiv mit Oper beschäftigt, eine Herausforderung. Besonders für mich, weil mich das italienische Belcanto-Repertoire von Rossini bis Puccini sehr interessiert. Ihre Stimme ist für viele Partien aus diesem Repertoire bis heute unübertroffen, auch wenn ich die Schwierigkeiten in ihrer stimmlichen Entwicklung sehe und hoffentlich auch gerecht beschrieben habe. Was die Callas-Literatur betrifft: Es gibt einige sehr gute und sehr viele nicht so gute Bücher, die leider bis heute das Callas-Bild prägen. Dieses etwas zu entrümpeln und einige Mythen zu hinterfragen war das eine Anliegen meines Buches. Das andere ist, ihre künstlerische Entwicklung möglichst genau zu beschreiben.

Wissenschaftler interessieren ungeklärte Fragen und Gebiete, auf denen man etwas Neues entdecken kann. Gibt es im Leben und der Karriere von Callas überhaupt noch „weiße Flecken“?

Ja, angefangen mit ihrer frühen Karriere in Athen, wo sie doch mehr als bisher bekannt von der Protektion der deutschen Besatzungsherrschaft profitiert hat. Das führte allerdings auch dazu, dass sie 1945 von der Operndirektion in Athen entlassen wurde und erst einmal zwei Jahre nicht auftreten konnte. In der späteren Karriere ist vieles gut bekannt. Wenig reflektiert sind die wahren Hintergründe ihres stimmlichen Abbaus, die vermutlich mit der erst 1971 diagnostizierten Dermatomyositis zusammenhängen. Die schleichende, aber dramatische und seltene entzündlichen Muskelerkrankung war ihr selbst bis dahin nicht bekannt. Sie führt zu einem kontinuierlichen Abbau des Muskelgewebes mit allen Konsequenzen für die Stimme. Den stimmlichen Niedergang, der ab 1957 offensichtlich war, kann man heute aus medizinischer Sicht besser verstehen. Die anderen Geschichten, die in der Callas-Literatur angeführt werden, die Onassis-Beziehung zum Beispiel, spielen hier keine wichtige Rolle.

Der Kölner Musikwissenschaftler und Callas-Biograph Arnold Jacobshagen. (Foto: privat)

Gehört dann auch die Rolle, die ihrer Gewichtsabnahme zugeschrieben wird, zu den aufklärungsbedürftigen Mythen?

Das ist ein komplexer Prozess, der auf die Singstimme unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Es gibt positive wie negative Effekte; die positiven werden, denke ich, überwogen haben. Singen ist eine körperliche Ausdauerleistung. Gerade in den Jahren 1953 bis 1955, die den Höhepunkt ihrer künstlerischen Karriere bilden und die größte Dichte und Intensität an Auftritten in großen, unterschiedlichen Partien aufweisen, hat sie sehr wenig gegessen und einige Spezialbehandlungen wahrgenommen, um ihr erwünschtes Gewicht zu erreichen und zu halten. Über andere Ursachen für den frühzeitigen Verschleiß der Stimme kann man spekulieren. Man muss auch bedenken, dass Maria Callas sehr früh ihre Karriere begonnen hat. Aus meiner Perspektive müssen diese Faktoren eben anders gewichtet werden als bisher in der Literatur.

Stichwort Karriere: Es ist aus heutiger Perspektive sehr ungewöhnlich, dass eine 15-Jährige Santuzza, eine Frau mit Anfang Zwanzig Tosca, Kundry, Isolde und kurze Zeit später Bellinis Norma und Elvira in „I Puritani“ singt. Kommt man dem Geheimnis der Gesangstechnik auf die Spur, die so etwas ermöglicht?

Man kann vergleichen mit Sängerinnen der Gegenwart, aber auch der weiter zurückliegenden Vergangenheit. Im 19. Jahrhundert gibt es dafür Beispiele wie die von Callas bewunderte Rosa Ponselle oder Maria Malibran, die auch schon mit Fünfzehn die Rosina in Rossinis „Barbiere di Siviglia“ in London, einer der wichtigsten Bühnen der damaligen Welt, gesungen hat. Natürlich waren das Ausnahmepersönlichkeiten – genau wie Maria Callas. Da muss man andere Maßstäbe anlegen als an den Durchschnitt von Bewerberinnen an einer heutigen deutschen Musikhochschule.

Die Vielfalt der Repertoires, das sie in jungen Jahren gesungen hat, gehört dazu – gerade die Wagner-Partien, die sie zwischen 1947 und 1950 mit großer Freude gesungen hat. Sie sagte, Wagner sei einfach zu singen, da es keine komplizierten Verzierungen und Kadenzen gebe. Und dann habe man noch das wunderbare Orchester, das die Stimme trägt! Die meisten Sängerinnen fürchten sich dagegen davor, vom Orchesterklang erschlagen zu werden.

Callas hatte die enormen Möglichkeiten einer „grande vocaccia“, einer großen Stimme, die gepaart mit einer brillanten Technik Wagner und Bellini-Partien mit anspruchsvoller Agilität scheinbar mühelos bewältigen konnte. Größere Probleme hatte sie etwa mit der Partie der Turandot, die auch hochdramatisch ist, aber im Unterschied etwa zu Kundry ständig sehr hoch liegt. Turandot hat sie 1948/49 häufig gesungen, aber diese Rolle hat sie, wie sie selbst beklagt, zu viel Kraft gekostet.

Es gibt ja auch andere, die gesangstechnisch ein unglaubliches Repertoire auf einem ähnlichen Qualitätslevel gesungen haben, Lilli Lehmann etwa. Heute gibt es solche Sängerinnen so gut wie nicht mehr. Warum nicht?

Eine schwierige Frage. Es gibt ja hin und wieder Sängerinnen, die versuchen, in die Fußstapfen von Maria Callas zu treten, zuletzt Anna Netrebko. Heute gibt es eine starke Spezialisierung der Fächer, die Callas immer vehement bestritten hat. Sie hat immer gesagt, ein Sopran müsse alles singen können. Heute wird man schon in der Ausbildung auf Fächer festgelegt, in denen die Lehrer das Entwicklungspotenzial der Stimme sehen. Das hat alles gute Gründe. Solche Ausnahmeerscheinungen wie Maria Callas sehe ich heute allerdings nicht mehr.

In der Ausbildung von Maria Callas spielt Elvira de Hidalgo ja eine entscheidende Rolle. Sie haben aber noch einen Gesangslehrer erwähnt, Ferruccio Cusinati, langjähriger Chordirektor der Arena di Verona: Ist das eine Person, die bisher nicht genügend gewürdigt wurde auf dem Weg der Callas zum technisch perfekten Singen?

Das wäre übertrieben, aber er wird in der bisherigen Callas-Literatur nicht einmal erwähnt; der einzige war Callas‘ Ehemann Giovanni Battista Meneghini, der den Kontakt zu Cusinati vermittelt hatte. Es ging ab 1947 einfach darum, bei Callas, die zwei Jahre ohne wesentliche Auftritte in New York gelebt hat und nun in die italienische Opernszene eingeführt werden sollte, möglichst schnell Lücken ihres Repertoires zu schließen, damit sie als Primadonna auf dem Markt von ihrem künftigen Ehemann platziert werden konnte. Cusinatis Leistung war, mit ihr Rollen zu studieren, wohl auch Schwächen auszubügeln und die italienische Diktion zu perfektionieren. Die technischen Grundlagen hat Elvira de Hidalgo gelegt, die eine der letzten virtuosen Koloratursoprane war.

De Hidalgo hat ihre Partien ja noch ganz aus dem Geist des Belcanto gesungen, mit völlig ebenmäßig gebildeten Tönen und einer tollen Projektion des Klangs in den Raum, aber eben auch sehr instrumental. Dieses Streben nach absoluter Schönheit unterscheidet sie von Callas, die all ihre Farben einsetzt, um ihre Partien zu gestalten.

Der Vergleich vokal – instrumental ist interessant, denn es ist eine der besonderen Qualitäten der Stimme von Maria Callas, dass sie über unglaublich viele Schattierungen und Facetten verfügte. Darin liegt aber auch ein Problem des Kontrollverlustes. Man kennt ja die Schwierigkeiten, die sie bei Registerübergängen immer hatte. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen zu der Frage, ob Callas diese Palette vokaler Schattierungen bewusst eingesetzt oder aus der Not eine Tugend gemacht und dieses unglaubliche Organ gar nicht kontrolliert eingesetzt habe, so wie es Elvira de Hidalgo in dieser Feinheit und Instrumentalität beherrscht hat. Für Callas war der Ausdruck der notwendige Kontrapunkt zur vorhandenen technischen Meisterschaft. Eines der Geheimnisse ihrer Stimme ist sicher, dass sie Expressivität mit einer stupenden Technik vereinen konnte.

Maria Callas war ja keine Intellektuelle. Woraus speist sich ihre unglaubliche dramatische Kompetenz? War das ein instinktives Erfassen ihrer Rollen, eine Empathie, die in ihrer Persönlichkeit wurzelt? Oder hatte sie ein tiefes Verständnis von den tragischen Seiten der menschlichen Existenz?

Ich denke beides. Es ist nicht notwendig, eine belesene Intellektuelle zu sein, um eine tragische Partie zu durchdringen, Dazu gehört eher Lebenserfahrung, Charakter, Empathie, Musikalität sowieso, weil Callas überzeugt war, dass alles, was eine Partie ausmacht, aus der Musik kommt. Sie hat auch viel übernommen von ihren Lehrern und den Dirigenten, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Und so unbelesen war sie gar nicht: Zumindest nach dem Abschied von der Bühne hat sie sich Bücher empfehlen lassen und gelesen. Aber ich bezweifle, dass es unter den Sängerinnen ihrer Generation sonst so viele ausgewiesene Intellektuelle gab. Dessen ungeachtet ist die Frage nach der Bildung für das Verständnis der Partituren, die Aufführungspraxis oder die Art und Weise der Interpretation sehr wichtig. Maria Callas hatte eine rasche Auffassungsgabe, ihre Partien in kürzester Zeit beherrscht und ihre eigene Interpretation immer weiter verfeinert und vertieft.

Maria Callas wird in der Literatur als Persönlichkeit unterschiedlich beschrieben. Es gibt diesen Mythos von der tragisch verschatteten Existenz. Sie schreiben, sie sei in den meisten Phasen ihres Lebens ein glücklicher Mensch gewesen, der viel Liebe erfahren und sich wohl gefühlt habe.

Es wurden viele kurzschlüssige Folgerungen gezogen. Man hat ihre Bühnenpräsenz und ihre tragischen Rollen zum Ausgangspunkt genommen, ihre Persönlichkeit zu bewerten. Das heißt, man hat die vielen tragischen Frauenschicksale der Opern auf sie selbst projiziert. Die äußeren Umstände, besonders die Begegnung mit Aristoteles Onassis und der Verlust dieser Beziehung durch die auftretende Rivalin Jackie Kennedy, boten genügend Anlass, diese Mythen weiterzuspinnen. Aber selbst diesen Schicksalsschlag scheint sie einigermaßen schnell bewältigt zu haben, abgesehen davon, dass er mit ihrer künstlerischen Karriere nichts zu tun hat, denn er lag Jahre nach ihren großen Opernauftritten.

Was ist aus Ihrer Sicht des kritischen Wissenschaftlers der ärgerlichste Mythos über Maria Callas?

Das ist die Vorstellung, dass eine Frau aus Liebe zu ihrem Mann ihre Karriere aufgibt und dadurch in eine tragische Sackgasse gerät. Das ist vollkommen absurd: Maria Callas hat ihre Karriere aus künstlerischen und gesundheitlichen Gründen Ende der fünfziger Jahre stark reduzieren müssen und natürlich in ihrem Privatleben dann größere Erfüllung gefunden. Das eine muss man vom anderen trennen, und das geschieht in der Literatur nicht.

Ich halte es für ein sexistisches Element, Frauen grundsätzlich anders zu bewerten als Männer. Niemand käme auf die Idee, einen männlichen Sänger in gleicher Weise in einer – fast sklavischen – Abhängigkeit von einer Liebesbeziehung darzustellen. Ein Mann macht seinen Weg, aber von einer Frau wird erwartet, dass sie durch eine schicksalhafte Begegnung mit einem Mann ihre ganze Karriere verändert? Das mag man im 19. Jahrhundert erwartet haben – und diese Vorstellung scheint heute in vielen Köpfen noch so präsent, dass man einer Jahrhundertkünstlerin nicht zugesteht, auch unabhängig von Männergeschichten großartige Kunstwerke auf die Bühne zu stellen. Das finde ich sehr ärgerlich, obwohl ein guter Teil der Callas-Literatur von Frauen verfasst wurde.

Eine Frage zur Diskografie. Callas hat viel aufgenommen, es gibt auch viele Live-Mitschnitte. Welche Aufnahmen würden Sie als maßstäblich und unverzichtbar bezeichnen? Welche wären für Sie für die „einsame Insel“?

Heute hat man’s einfach, weil man mit der 131-CD-Box von Warner Classics alles mit auf die Insel nehmen kann. Aber im Unterschied zu vielen Callas-Enthusiasten würde ich die Studioproduktionen der früheren Zeit komplett mitnehmen. Sie war ja der erste Superstar in der Ära der neu entwickelten Langspielplatte. Wie Enrico Caruso durch die Schellackplatte hat Maria Callas von dieser medientechnischen Innovation profitiert. Gerade die frühen Aufnahmen sind technisch perfekte, mustergültige Interpretationen „für die Ewigkeit“, und es ist zu bedauern, dass Produzent Walter Legge kein großer Kenner des italienischen Opernrepertoires war und viele Rollen, die Callas live gesungen hat, nicht im Studio produziert hat. Umgekehrt finden viele Enthusiasten die wahre Diva in ihren Bühnenauftritten und nicht in den Studioaufnahmen.

Callas und die Region: Ihre deutschen Stationen waren Berlin und Köln.

Ja, in Köln gab es im Juli 1957 eine Jubiläumswoche der Mailänder Scala zur Eröffnung des Kölner Opernhauses. Zwei der insgesamt vier Opernvorstellungen mit Maria Callas in Deutschland fanden in Köln statt, beide Male Vincenzo Bellinis „La Sonnambula“. Die beiden anderen, zwei Mal „Lucia di Lammermoor“, gingen unter der Leitung von Herbert von Karajan in Berlin über die Bühne. Köln ist also eigentlich eine der deutschen Callas-Metropolen. Später ist sie noch öfter in Deutschland aufgetreten, aber nur in Konzerten – bis hin zu der problematischen Abschiedstournee mit Giuseppe di Stefano 1973/74.

_______________________

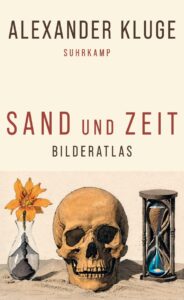

Arnold Jacobshagen: „Maria Callas. Kunst und Mythos“. Reclam, 367 Seiten, 38 Abbildungen. 25 Euro.

Messer und Gabel für alle

Messer und Gabel für alle