Etwas mehr als dies hier hätte es schon geben können. Hätte… (Symbolfoto: Bernd Berke)

Gastautorin Marlies Blauth über ihre höchst ärgerlichen Erfahrungen mit der (ausbleibenden) finanziellen Unterstützung durch das Land NRW:

„Worauf waaartet ihr denn noch?“ lautete die so beliebte wie blöde Frage unseres Sportlehrers, wenn wir etwas verhalten agierten und nicht sofort lospreschten: „Hopp-hopp-hopp-und-los“.

50 Jahre später klingeln solche Sprüche wieder in meinen Ohren, und zwar im Zusammenhang mit einem höchst merkwürdigen, ja zynischen Wettlauf.

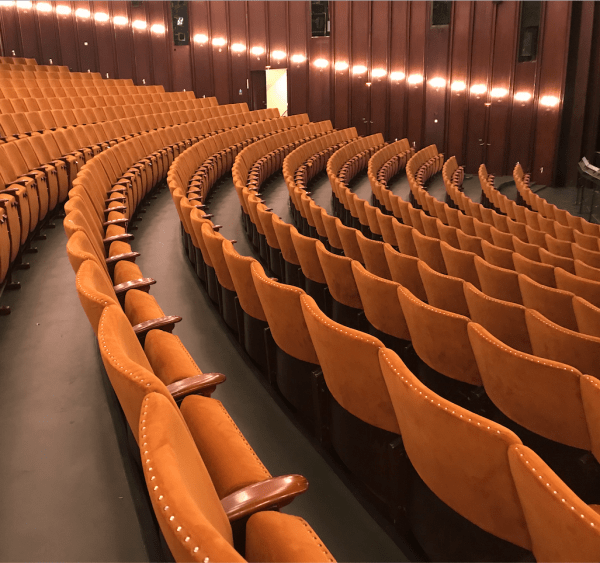

Wir befinden uns bekanntlich in Corona-Zeiten. Allgegenwärtig die Angst, sich mit einer neuen, unwägbaren Krankheit zu infizieren. Die Nachrichten überschlagen sich. Innerhalb weniger Tage werden alle Veranstaltungen, gleich welcher Größe, bis auf Weiteres gestrichen, Museen und Galerien sind geschlossen, kleine Läden auch, allein die Lebensmittelgeschäfte bleiben geöffnet. Stay at home heißt das Motto.

Absagemails prasseln in mein Postfach. Ich hatte mir für April, Mai und Juni besonders viel vorgenommen, nun ist alles dahin: meine Lesungen, ein Workshop, Offene Ateliers, verschiedene Ausstellungsbeteiligungen, ein Vortrag. Meine Ausstellung im März hatte es schon schwer, denn die Galerie befindet sich, ausgerechnet, in der Nachbarschaft zu Heinsberg, dem bundesweit ersten Corona-Hotspot. Kaum jemand traute sich hin, nun muss ich meine Bilder vorzeitig abbauen. Viel Arbeit für nichts.

Kultur findet also fast nicht mehr statt, jedenfalls keine direkte und lebendige. Zwar werden Mengen digitaler Behelfchen ins Netz gestellt, die bringen aber kein Geld, fressen höchstens welches, wenn man professionelle Unterstützung will.

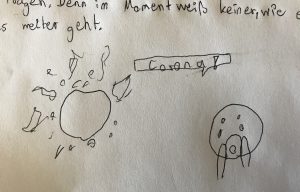

Das „arme Dier“ steht vor mir, ich fühle mich mutlos und klein. So geht es inzwischen den meisten KollegInnen, manche sprechen von „Berufsverbot“, anderen fehlen schlichtweg die Worte.

Was die Bundesländer versprochen haben

Da baut es doch auf, wenn die Bundesländer versprechen, den Kulturschaffenden „schnell und unbürokratisch“ unter die Arme zu greifen. Also auch „mein“ NRW, schön, schön. Ich höre es stündlich im Radio, bekomme entsprechende Mails: wegen Corona abgesagte Veranstaltungen sollen vergütet werden. Ein Lichtstreif am Horizont! Da denkt jemand an uns!

Wir müssen nur bescheinigen, bestätigen lassen, welche Veranstaltungen ausgefallen sind. Dann bekommen wir eine Einmalhilfe bis zu 2000 Euro (Reaktion von Nicht-Kulturschaffenden: mitleidiges Lächeln).

Aber doch wirklich schnell und unbürokratisch: nur noch den Ausweis scannen, die Mitgliedschaft in der KSK (Künstlersozialkasse) nachweisen … alles in Form einer Mail abschicken, das war’s.

Mühsam Nachweise sammeln

Ich komme mir fast hyperaktiv vor, sogleich die Absage der Wuppertaler Literatur-Biennale (und Angaben zum Honorar) schwarz-auf-weiß anzufordern. Die Bescheinigung kommt, mit allem Drum und Dran. Schwieriger ist es mit Lesungen, deren Eintritt/ Honorar auf Spendenbasis funktioniert: Was will man da nachweisen, zumal ja niemand für Nichts spendet? Oder Bücher von einem Büchertisch kauft, der gar nicht aufgebaut werden darf?

Gut, dann erstmal das andere. Der Workshop ist irgendwie in Worte zu fassen. Bezüglich einer Ausstellungsbeteiligung in einer Städtischen Galerie heißt es hingegen, dass der Veranstalter ja nicht die Stadt sei, und wenn der die Absage geschickt hat, soll er auch den Zettel ausfüllen. Nee danke, ich behellige keine Kollegen, die hatten schon genug Arbeit (für nichts) und besitzen im Übrigen auch keinen offiziellen Stempel. Also weiter: Ja, die zentral organisierten Offenen Ateliers fallen aus, ja, das können wir bestätigen.

Ich bin es gewohnt, wie ein Eichhörnchen zu sammeln. Diesmal also Formulare. Zeitweise beschleicht mich ein komisches Gefühl. Oder ist es nur der Frust, viel Mühe beim Anfordern der Unterlagen zu haben und gleich schon zu wissen, gar nicht auf diese 2000 Euro zu kommen, weil ja „eventuelle Bilderverkäufe“ überhaupt nie bescheinigt werden können? Wie denn? Was ist mit entgangenen Folge-Aufträgen? Alles viel zu nebulös.

„Es ist kein Geld mehr da!“

Und dann … dann erscheint plötzlich Hiob, wie ein Blitz schlägt seine Botschaft ein in mein bürokratisches Wartezimmer. Einige KollegInnen berichten verzweifelt, dass sie trotz vollständiger Antragsunterlagen keinen Cent, dafür eine Absage bekommen haben. Die Entschuldigung verwundert und verschreckt: Es ist kein Geld mehr da! Ab Ende März kann nichts mehr ausgezahlt werden, und wir befinden uns schon weit im April. Ich warte immer noch auf ein Formular. Mir ist nicht gut.

Am 24.4. habe ich alles zusammen. War die Deadline Ende April oder Ende Mai? Egal, ich bin noch in time. Mit klopfendem Herzen schicke ich mein digitales Paket ab. Einerseits bringt’s ja wohl nichts mehr, andererseits: trotzdem. Bloß nichts falsch machen jetzt. Man weiß ja nie: Wie ich erfahre, wird nach Möglichkeiten gesucht, den Geldtopf neu zu füllen.

Nachfrage bleibt ohne Antwort

Aber meine Mail kommt zurück. Not found. Neuer Versuch. Dreimal, viermal. Es hilft nichts, ich werde mein (doch nicht so unbürokratisches) Zeug einfach nicht los. Man will offenbar seine Ruhe haben jetzt, wo es ohnehin kein Geld mehr gibt; hat die hochoffizielle Mailadresse anscheinend gleich abgeschaltet, damit sich jede Antwort automatisch erledigt. Beweisen kann ich das natürlich nicht. Aber ich muss wohl annehmen, dass es so ist, denn ich habe den Sachverhalt in einer zweiten Mail an die zentrale Adresse der Bezirksregierung geschildert und warte bis heute auf Antwort. Nicht einmal eine Eingangsbestätigung. Nichts.

Da muss man sich doch fragen, wie Land und Leute so zur Kultur stehen – oder genauer: zu denen, die sie machen, schaffen, am Laufen halten. Das Thema Corona beherrscht nun seit Wochen die Medienwelt; zum Teil nachvollziehbar, manchmal aber verwunderlich, weil die Kultur gleichzeitig als eine Art verzichtbarer Luxus behandelt wird: Sie spielt nicht nur die zweite oder dritte Geige, sondern meistens gar keine. In einer WDR-Sendung (Lokalzeit Düsseldorf, 22.4.2020) hieß es lapidar (ich zitiere sinngemäß aus dem Gedächtnis): „Das Musikerpaar XY hatte Glück, es gehörte zu den 3000 Künstlern, die die Soforthilfe bekamen.“ Wie – Glück?

Ein Wettrennen, das man nur verlieren kann

Etwa 13.000 AntragstellerInnen gingen leer aus, wie man heute weiß. Heute. Vor wenigen Wochen, als die finanzielle Hilfe viel zu schnell viel zu laut angekündigt wurde, kannte man diese Zahlen anscheinend noch nicht. Warum nicht? Wenn doch die Registrierung in der KSK Voraussetzung war, warum hat man dort nicht nachgefragt? Und wenn man meint, sich auf Schätzungen berufen zu können: Wie kommt es, dass man sich um vier Fünftel vertan hat? Ja, richtig: Kultur wird unterschätzt. In welcher Hinsicht auch immer.

„Wie schön, dass du dein Hobby zum Beruf machen konntest“ – selbst freundliche Zeitgenossen sagen das und meinen es nicht einmal böse. Aber Kultur ist kein schönes Hobby, sondern Arbeit und Mühe mit der Absicht, der Gesellschaft etwas zu geben, das über ihre bloße alltägliche Existenz hinausweist. Ein Lebensmittel höherer Art; fängt übrigens bei „Esskultur“ an.

Hopp-hopp-hopp-und-looooos! So böse, Menschen in ein Wettrennen zu schicken, bei dem sie nur verlieren können. Oder gibt es jemanden, der sein unterdurchschnittliches Einkommen jemals mit einem Lottogewinn verwechselt hat?

Ja, worauf wartet ihr denn noch?

_______________________________________

Nachtrag am 24. Mai

Die Töpfe wurden neu gefüllt, so dass alle KünstlerInnen, die die aufgelisteten Kriterien erfüllen, bedacht werden können!

Doch … *plopp*! Das war jetzt meine optimistische Seifenblase.

Man musste seinen Antrag nämlich bis einschließlich 9.4. gestellt haben, sonst geht man … logisch? … leer aus. Das kann aber deshalb nicht logisch sein, weil es ursprünglich hieß, dass man den Antrag bis zum 31.5. (!) stellen kann. Ich habe nochmal in meinen Unterlagen nachgesehen, um dem schleichenden Gefühl entgegenzuwirken, dass ich langsam anfange zu spinnen. Aber nein, ich spinne nicht; zumindest gemäß der PDF-Datei, die mir vorliegt, hätte ich noch mehr als einen Monat Zeit gehabt, als ich meinen Kram am 24.4.2020 abschickte.

Dass die Mailadresse der Bez.-Reg. da schon deaktiviert war, konnte man immerhin jetzt offiziell erfahren. Zu gegebener Zeit hatte es ja nicht einmal zu einer automatischen Antwortmail gereicht, die mich und andere von jenem Eindruck hätte erlösen können, digital zu doof zu sein.

Nun also das, was zumindest nach dem Stand meiner Informationen aussieht wie eine dreiste Umdatierung.

Und ich? Bin zur Berufsnervensäge mutiert, die immer und immer Hilferufe absetzt, beispielsweise den Kulturrat NRW endlos mit Details und Nachfragen quält und auch sonst jeden noch so dürren Ast ergreift. Ist eigentlich nicht mein Job, so was.

Aber ich sehe bisher noch nicht ein, zwar alle Voraussetzungen bis auf dieses plötzlich hingebastelte Deadlinedatum erfüllt zu haben – und dennoch ein zweites Mal sagen zu müssen: außer Spesen nichts gewesen.

__________________________________________

Nachtrag am 26. August

Nicht zuletzt dank des unermüdlichen Engagements des Kulturrat NRW e. V., dem ich an dieser Stelle ausdrücklich danken möchte, erfuhr ich von der Möglichkeit eines Stipendiums, Bewerbung ab 10. August 2020. Ich skizzierte darin die Fortsetzung meines „Kohlestaub“-Projekts, gab, wie vorgeschrieben, zwei Referenzen an und im übrigen jede Menge Ziffern und Zahlen.

Nach der ersten Antragsrunde mit ihren zahlreichen Klippen und Engpässen erschien es mir fast wie ein Wunder, dass sofort Eingang und Bearbeitung meiner Bewerbung bestätigt wurden. Und, kaum zu glauben: Am Morgen hatte ich sie elektronisch abgeschickt, am Abend bekam ich die Zusage! Und nach 12 Tagen war das Geld überwiesen.

Ich freue mich sehr und danke für die schnelle positive Entscheidung.