geschrieben von Werner Häußner | 6. September 2013

Ein feines Kunst-Event, vor allem für Freunde zeitgenössischer Kunst, findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt: Zum „DC Open“ schließen sich 50 Galerien aus Düsseldorf und Köln zusammen, um die Saison mit einem Wochenende zu eröffnen. Der Ausstellungs-Parcours soll die künstlerisch spannende Region vorstellen und knüpft an die Sammler- und Sammlungstradition im Rheinland an. Die Galerierundgänge, erleichtert durch einen Shuttle-Service zwischen den beiden Städten, beginnen am Freitag, 6. September, 18 Uhr.

Nach einem erfolgreichen Start im letzten Jahr bietet DC Open auch in diesem Jahr wieder ein breit angelegtes Programm an Kuratoren- und Sammlerführungen. Eingeladen sind 2013 die Museumsvereine der Umgebung, dazu Ausstellungsmacher, Kunsthistoriker und Sammler schwerpunktmäßig aus Warschau und Istanbul. Geplant ist der Besuch von Galerien, Künstler-Präsentationen und Privatsammlungen. Somit ist DC Open nicht nur ein Wochenende für Kunstinteressierte, sondern auch ein internationaler Treffpunkt für Profis aus der Kunstszene.

Einige Beispiele: Die Galerie Kaune, Posnik, Spohr in der Albertusstraße in Köln zeigt unter dem Titel „Excerpts from Silver Meadows“ Fotos des Amerikaners Todd Hido. Die Bilder, die bis 29. November zu sehen sind, beziehen sich auf eine reale Straße in Kent in Ohio, wo der Künstler seine Kindheit verbrachte.

Benedikt Hipp: „In der folgenden Betrachtung wird vorausgesetzt der Körper sei eindimensional“. Bild: Courtesy Galerie Kadel Willborn

Hido hält jedoch nicht die – nicht mehr existierende – Vorstadtwelt der siebziger und achtziger Jahre fest, sondern fotografiert Orte, die ihn an diese nicht mehr betretbare Kindheitswelt erinnern. Entstanden sind sinnlich-expressive Bilder, geheimnisvolle Landschaften, ambivalente Porträts junger Frauen. Hido ist 1968 geboren, studierte an der „Boston School of the Museum of Fine Arts“ und der Tufts University. Seine Arbeiten werden weltweit gezeigt; der Künstler lebt in der San Francisco Bay Area.

In Düsseldorf zeigt Kadel Willborn an seinem Sitz in der Birkenstraße bis 12. Oktober Arbeiten von Benedikt Hipp: neue kleinformatige Gemälde in hellen Farbtönen und Zeichnungen mit Collagen-Einsprengseln sowie installative Arrangements aus Elementen wie Plastiken, Readymades und objets trouvés. Der 1977 in München geborene Künstler konnte sich seit 2004 in mehreren Einzelausstellungen vorstellen, ist aber für die Rhein-Ruhr-Region ein „Newcomer“.

Bei conrads in der Düsseldorfer Lindenstraße ist Kunst mit differenzierten Bezügen zu Politik, Kunst-, Architektur- und Mentalitätsgeschichte zu erleben: „Great Nature®“ zeigt Arbeiten von Blaise Drummond – etwa das Bild „When the Cathedrals were White“. Im Titel greift er eine Schrift des Architekten Le Corbusier auf, im Bild interpretiert er Camille Corots Gemälde „Chartres Cathedral“. Drummonds Bilder oszillieren – so die Galerie in ihrer Mitteilung – zwischen dem Scheitern der Ideale und dem Wunsch nach einem Neubeginn. Der Architektur stehe in den Bildern die Natur gegenüber – in einer fragmentarischen Repräsentation und auch als Element des Konflikts und des Widerspruchs. Die Ausstellung ist bis 19. Oktober zu sehen.

Matthias Danberg, Zahnrad, C-Print, 2013, courtesy Galerie Voss, Düsseldorf

Die Galerie Voss, Mühlengasse, Düsseldorf, lässt sich mit Arbeiten von Matthias Danberg auf einen Künstler ein, der vor allem am Computer arbeitet. Danberg zielt auf Schichten historisch-kultureller Entwicklung, verarbeitet sie in einer narrativen, metaphorischen Bildsprache. „Seine künstlerische Strategie changiert dabei zwischen der kalten Simulationsästhetik des Virtuellen auf der einen Seite und der subjektivindividuellen Gestaltungskraft eines tendenziell anachronistischen und damit widerständigen Künstlerverständnisses auf der anderen“, heißt es in der Pressemitteilung der Galerie. Danberg hat in Dortmund und Münster Philosophie und Kunst studiert. Er lebt in Düsseldorf.

Fünf neue abstrakte Skulpturen des Mexikaners José Dávila zeigt die Galerie Figge von Rosen in der Aachener Straße in Köln unter dem Titel „Das muss der Ort sein“. Gezeigt werden auch einige seiner „cut-outs“, Fotodrucke, in die weiße Leerstellen geschnitten sind. Dávila, 1974 in Guadalajara geboren, hatte zahlreiche Einzelausstellungen weltweit. Schon 2011 zeigte die Galerie Figge von Rosen Arbeiten von ihm unter dem Titel „Nowhere Can Be Now Here”.

Jeff Cowens fotografisches Werk bewegt sich zwischen abstrakten, malerischen Kompositionen, Motivcollagen und subtil verfremdeter Porträtfotografie. Der 1966 in New York geborene Künstler wurde bereits 2012 vom Kunsthandel Michael Werner präsentiert. Zum DC Open sind nun neueste Arbeiten Cowens in der Kölner Gertrudenstraße ausgestellt. Zu der Schau erscheint ein Katalog. Bis 26. Oktober sind die Werke zu sehen, die das weite Feld bildnerischen Arbeitens in der Fotografie ausmessen.

Ganz „klassisch“ dagegen präsentiert sich die Galerie Boisserée in der Kölner Drususgasse: Sie zeigt bis 2. November Skulpturen, Radierungen, Lithografien und Arbeiten auf Papier des in Brühl geborenen Max Ernst (1891 bis 1976). Zu dieser Ausstellung erscheint ein 160seitiger Katalog mit einem Text von Jürgen Pech, wissenschaftlicher Leiter des Max Ernst Museums Brühl. Er ist zum Preis von 20 Euro auch per Postversand von der Galerie erhältlich.

Die DC Open 2013 findet vom 6. bis 8. September statt. Die beteiligten Galerien sind am Freitag, 6. September, ab 18 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 12 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Am Samstag, 7. September verkehrt ein Shuttle-Bus zwischen Köln (Rudolfplatz/Barcelò Hotel) und Düsseldorf (Grabbeplatz/Hermannplatz). Er verlässt Köln um 13, 16, 19 Uhr und Düsseldorf um 12, 15, 18 Uhr. Information: www.dc-open.de

geschrieben von Werner Häußner | 6. September 2013

Die Beachtung für den Künstler wächst, und die neue Ausstellung in der Wuppertaler Von der Heydt-Kunsthalle wird dazu beitragen: Ab 8. September werden dort Werke des in Berlin lebenden Malers und Lichtkünstlers Sven Drühl gezeigt.

Drühl, 1968 in Nassau/Lahn geboren, setzt sich vornehmlich mit Landschaften auseinander, malt aber auch Architekturdetails oder Einsichten in Industrie- oder Technikbauteile. Immer wieder kreiert er auch Installationen aus Neonröhren.

Sven Drühl: E.T.C., 2012, Sammlung Zeebs, Berlin, Copyright: VG Bild-Kunst 2013

In der Region ist Drühl nicht unbekannt: Von 1991 bis 1996 studierte er in Essen Kunst und Mathematik; bis 1999 hatte er einen Lehrauftrag an der Gesamthochschule Essen inne. Im Museum Morsbroich in Leverkusen und im Museum am Ostwall in Dortmund fanden 2002 seine ersten Einzelausstellungen mit dem Titel „Die Aufregung“ statt; in Gruppenausstellungen wurden bereits 1999 Werke Drühls in Recklinghausen und Essen gezeigt.

Auch danach blieb er in der Kunstszene in NRW präsent: Zuletzt widmete die Galerie der Stadt Remscheid 2008 dem Künstler eine Einzelschau. Außerdem war Drühl 2012 in der Ausstellung „Kalte Rinden – Seltene Erden“ im Märkischen Museum Witten zu sehen, die sich der Landschaft in der Gegenwartskunst widmete.

In Wuppertal werden nun Arbeiten aus den letzten 12 Jahren seit 2001 ausgestellt. So will die Kunsthalle mit der Schau „unterschiedliche Werkserien und Motivlinien“ deutlich machen.

Kennzeichnend für Drühls Arbeiten ist das Arrangieren, Zitieren oder Dekonstruieren vorgefundenen Materials, das er aus den Werken anderer Künstler nimmt: Caspar David Friedrich oder Ferdinand Hodler kommen ebenso vor wie Zeitgenossen, etwa Wolfgang Tillmans. In seinen Gemälden verwendet Drühl Ölfarbe, Lack und Silikon und schafft mit diesem Materialmix Verfremdung und Vertrautheit, gibt ihnen den – ironisch geladenen – Charakter des Dekorativen und gleichzeitig eine unbehaglich sterile Enthobenheit.

Eines der neuesten von Drühls Neon-Bildern: F.H. von 2013. Copyright: VG Bild-Kunst 2013

Die Ausstellung „Sven Drühl. Werke 2001 bis 2013“ ist bis 14. Januar 2014 zu sehen. Die Von der Heydt-Kunsthalle in Wuppertal-Barmen ist von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet; der Eintritt kostet drei, ermäßigt zwei Euro. Am 10. November, 15 Uhr, findet ein Künstlergespräch mit Sven Drühl statt. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit Texten von Gerhard Finckh, Peter Forster und Loop Moss. Das 144seitige Werk kostet 15 Euro.

geschrieben von Katrin Pinetzki | 6. September 2013

Levée des conflits / Ruhrtriennale

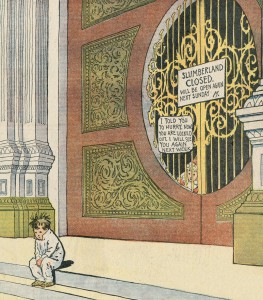

Das Stück beginnt, und nach wenigen Minuten haben die Zuschauer oben im Amphitheater auf der Halde Haniel in Bottrop alles gesehen. Das können sie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wissen. Erst mit zunehmender Dauer von Boris Charmatz‘ Choreografie „Levée des conflits“ (Die Aufhebung der Konflikte) erahnt man das Prinzip, begreift die Struktur im vermeintlichen Chaos.

Der französische Tänzer und Choreograf, der schon vor einem Jahr bei der Ruhrtriennale mit seinem Mensch-Maschine-Stück „enfant“ für Aufsehen sorgte, lässt die 24 Tänzer diesmal kein Stück in klassischem Sinne aufführen. Es gibt weder Thema noch Handlung, keine Entwicklung und kaum tänzerische Interaktion. Vielmehr bildet Boris Charmatz eine kinetische Skulptur. Er schafft mit tänzerischen Mitteln ein Stück bildender Kunst auf der Bühne – ein Perpetuum Mobile aus einem festgelegten Bewegungskanon, der von den Tänzern zeitversetzt ausgeführt wird.

Es beginnt mit einer Tänzerin. Sie setzt sich auf das mit Rasen ausgelegte Bühnenrund und streicht weit ausholend übers Gras, als würde sie sich einen Schlafplatz zurechtmachen. Etwa eine Minute später die nächste Figur: Sie streckt den Hintern gen Luft und schiebt ihn nach links und rechts wie eine Katze. Eine Minute später steht sie und schlägt, beide Armen vor- und rückschleudernd, auf Brust und Rücken zugleich. Eine Minute, dann folgt ein maschinenähnliches Hantieren mit unsichtbaren Geräten, das einem nicht zu durchschauenden Ziel folgt.

Minütlich folgen weitere Bewegungsabläufe, und längst sind weitere Tänzer in Straßen- oder Sportkleidung auf die Bühne gekommen. Ohne erkennbar Notiz voneinander zu nehmen, führen sie die gleiche Abfolge aus, jeder in seinem Tempo, jeder in seinem Stil – bis zwei Dutzend Tänzer gleichzeitig auf der Bühne sind. Sie rollen und winden sich über den Boden, hüpfen und springen, drehen sich um die eigene Achse, lassen sich zu Boden werfen und wieder aufhelfen, fließen weich wie eine Welle durch den Bühnenraum und scheinen alle Möglichkeiten auszukosten, ihn mit dem eigenen Körper zu erkunden. Dazu läuft eine Sound-Collage: Mal sind es HipHop-Fetzen, mal avantgardistische Neue Musik, mal industrielle Geräusche, mal alles zugleich.

Irgendwann scheinen sich die Tänzer wie zufällig zu formieren: Es zentriert sich ein strudelartiges Knäuel in der Mitte, dann am Rand. Obwohl jeder für sich arbeitet, bilden sie doch erkennbar ein Ganzes. Es braucht seine Zeit, diesen irgendwann sogar meditativen Rhythmus zu erkennen und es letztlich zu genießen, seine Augen in dem Strudel treiben zu lassen, der ständig wiederkehrende und doch neue Bilder produziert.

Die nötige Muße dazu kam allerdings wetterbedingt nur schwerlich auf. „Das Stück ist sowieso chaotisch, aber heute Nacht ganz sicher“, hatte Charmatz vor Beginn mit Blick auf das Wetter angekündigt. Der leichte Regen wurde im Laufe des Stücks immer heftiger, so dass die Compagnie des „Musée de la Danse“ aus Rennes sich am Ende entschloss, die Aufführung etwas abzukürzen. Dankbarer, dennoch begeisterter Applaus.

geschrieben von Rolf Dennemann | 6. September 2013

Die Installationen der RuhrTriennale – umsonst und teilweise draußen. Jeder soll teilhaben an den Großkunstwerken, die die diesjährige RuhrTrienale zum temporären Einsatz eingekauft hat.

Heiner Goebbels, Experiment-Experte und moderierender Leiter des Kunstfestivals, stellte Künstler und Werke vor. Und alles ist so, als sei es am richtigen Ort zur richtigen Zeit – Festspielzeit im Nachhang des Sommers. In allen großen Nachrichtensendungen des Fernsehens wurde die Eröffnung bildreich angekündigt und man verwechselte schon mal Bochum mit Essen.

Dusche (Foto:Dman)

Und wenn es noch heiße Tage geben sollte, dann kann der zufällige Spaziergänger vor dem Ruhrmuseum sich seiner Klamotten entledigen und unter die Dusche springen, die da von der Künstlergruppe „rAndom international“ in Zusammenarbeit mit „Urbane Künste Ruhr“ errichtet wurde. 25.000 Liter Wasser rauschen dort pro Minute von weit oben in einem Viereck auf den Boden nieder, wo sich bei Sonne ein Regenbogen bildet. Nachts wird alles künstlich erhellt, was das Publikum sich tags denken darf. Der Ort sei dafür eine Entdeckung, sagte man. Nun ja, versteckt liegt er nicht und der urbane Raum ist das bekannteste Open-Air-Museum des vergangenen, lauten Zeitalters der krachenden Industriewerke im Revier.

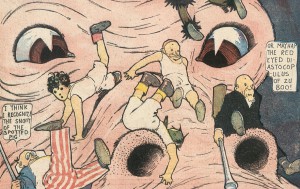

Wer die Mischanlage der Kokerei Zollverein zum ersten Mal betritt, wird vor lauter Erbauung erst mal verstummen. Ein gigantischer Eindruck verhärtet hier den Gedanken an harte Arbeit und die schwere schmutzige Ressource Kohle.

Geisterbahn (Foto:Dman)

Der Schotte Douglas Gordon durfte sich hier auslassen und schuf Lichteffekte, Videos und einen poetisch-brachialen Sound. Es nebelt und bubbert. Im gefilmten Treppenaufgang wird gesungen und musiziert, auf einem Monitor sieht man einem Raben zu, wie er sein Mahl zerrupft und frisst. Eine Art Explosionssound lässt gar diese Mauern erzittern. Der Raum wird erneut illustriert, aber beeindruckend. Als Gordon, der Kaugummi kauend witzig lässig seine Unternehmung „Silence, Exile, Deceit“ beschreibt, erzählt er von seinem kleinen Sohn, dem es gruselte: „Like in a haunted house“ (Wie in einer Geisterbahn). Das ganze Ruhrgebiet sei eine Art Geisterbahn. Das ist allerdings wunderbar und die liebevoll britische Art von Humor. Aber wenn man drin lebt, erschrickt man nicht mehr.

Das edle Museum Folkwang zeigt zwei Arbeiten des Choreographen William Forsythe, der seit langem Tanz und Bildende Kunst auf gleiche Ebenen bringt. Zunächst kann mich sich als Besucher in einer

Installation „Nowhere and everywhere at the same time Nr.2“ (Foto Dman)

Art Zerrspiegel zeitversetzt in verschiedene Positionen schieben, ein Spiel mit Zeit und Selbstbild. In der großen Halle findet man sich dann zu einem Spielraum für Erwachsene zusammen. Von der Decke hängen Pendel, die sich unter Pufflauten verschieben. Man darf und soll hineintreten, allerdings nicht mehr als 12 Personen gleichzeitig. Der Mensch tanzt unwillkürlich durch die engen Gassen zwischen den Fäden mit den Pendeln. Berührt man sie, hat man verloren. Die einen schauen, die anderen tänzeln, laufen, stehen, versuchen zu gewinnen. Preise gibt’s nicht im Spiel- und Tanzzimmer.

Das größte Werk ist in der Kraftzentrale des Duisburger Landschaftsparks zu sehen, Ryoji Ikedas „test pattern“ in der 100-Meter-Version. Und das geht nur in einer solchen Halle. Der Komponist und Bildende Künstler der „elektronischen Szene“ wird mit seinen audio-visuellen Werken international durchgereicht, war bei zahlreichen electronic-art Festivals und in den großen Museen zu sehen und zu hören. Für zart besaitete Kunstliebhaber ist dieser Ort eher ein Raum der Verstörung.

Test Pattern (Foto Dman)

Unsäglich hohe Töne zersägen den Kopf, bevor tiefe Töne den Bauch bewegen. Auf der 100-Meter-Fläche wechseln in nicht wahrnehmbarer Geschwindigkeit Formen in schwarz-weiß. Man kann die Strecke begehen, laufen, rennen, stehen bleiben, sich dem Ganzen aussetzen. Das hat zwar keinerlei poetische Wärme, aber das muss ein elektronisches Werk auch nicht haben. Es ist laut und schrill und sicherlich für viele ein beeindruckendes Beispiel für die „Macht des Unaufhaltsamen“ , die digitalen Daten und Barcodes.

geschrieben von Eva Schmidt | 6. September 2013

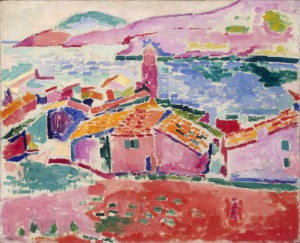

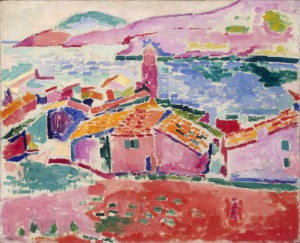

Fünf Spidermen fassen sich an den Händen und tanzen Ringelreihen. An wen erinnert bloß diese Tanzszene, die der in Dortmund geborene Künstler Martin Kippenberger so kühn aufs Papier gebannt hat? Genau: „La Danse“ von Henri Matisse ist das Vor-Bild für die ironische Collage und dass beide Künstler nun in einem Museum zusammentreffen, kein Zufall: Zum 50. Geburtstag des Musée Matisse zeigt Nizza unter dem Titel „Un été pour Matisse“ (Ein Sommer für Matisse) noch bis zum 23. September insgesamt acht Ausstellungen, die von dem berühmtesten Maler der Côte d’Azur inspiriert sind.

Musée Matisse, Nizza, Foto: E. Schmidt

Von 1917 bis zu seinem Tode 1954 lebte und arbeitete Henri Matisse in Nizza, hier schuf er sein farbenfrohes, vom Licht der Küste durchdrungenes Oeuvre. Den Rundgang auf den Spuren des Malers beginnt man am Besten in der roten Villa auf dem Berg über Nizza im Stadtteil Cimiez, in der heute das Musée Matisse untergebracht ist. Hier widmet man sich zum Jubiläum dem Thema der Musik im Werk von Matisse, die ebenso wie der Tanz eine zentrale Rolle bei ihm spielte. Seine Bilder zeigen Instrumente und mehrfach Tochter und Sohn an Klavier und Geige. Ergänzt wird die Schau durch die dazu passenden historischen Instrumente. Im Untergeschoss lernt man die Vielseitigkeit des Meisters erst richtig kennen: Es finden sich Theaterkostüme und eine schwungvolle blaue Keramik, die Matisse zur Gestaltung eines Schwimmbads entworfen hat. Sein Enkel hat das gesamte Interieur kürzlich der Stadt Nizza geschenkt.

Das Sujet führt den Besucher ins nebenan gelegene Musée d’archéologie, einen kleinen modernen Zweckbau nahe der Ausgrabung einer römischen Therme. Als mondäner Badeort ging Nizza in die Tourismusgeschichte ein, hier widmet man sich dem Thema des Swimming-Pools in der Kunst und hat einige ganz hübsche Fotografien und Videos zusammengestellt, die einen ein wenig abkühlen. Doch es hilft alles nichts, wir müssen den Berg hinunter, ans blaue Meer. Die Straße führt vorbei am Hotel Regina, in dem Ende des 19. Jahrhunderts noch Queen Victoria mitsamt Hofstaat logierte. Später wurde das imposante Gebäude zum Grand Hotel, in dem Matisse von 1938 bis 1954 wohnte und sein Atelier hatte.

Palais Lascaris, Nizza, Foto: E. Schmidt

Unten, in der quirligen Altstadt, wird auf der Place Saint Francois gerade der Fischstand abgespritzt und die Fleischergesellen machen eine Zigarettenpause. Gleich um die Ecke liegt der Palais Lascaris, ein barocker Palazzo, der einen in schattiger Dunkelheit empfängt. Hier ist die Ausstellung „Matisse und die Jahre des Jazz“ untergebracht: Zwischen 1943 und 1949 schuf Matisse ein Künstlerbuch unter dem Titel „Jazz“: Sein schwebender Ikarus auf blauem Grund mit zackigen gelben Sternen ist weltweit bestimmt millionenmal nachgedruckt worden.

Wir wandern weiter in die gleißende Sonne entlang der berühmten Strandpromenade Boulevard d’Anglais zum Musée Masséna, das in einer herrschaftlichen Luxusvilla mit Meerblick residiert, die Victor Masséna d’Essling duc de Rivoli 1898 erbaute. Hier geht es um das Thema der Palme in der Kunst, ausgehend von Matisse, der den südlichen Sehnsuchtsbaum in verschiedensten Variationen immer wieder gemalt hat. Aber Picasso hat das auch nicht schlecht gemacht, wie man sieht.

Der Rückweg über die Rue de France verführt profanerweise zum Sandalenkauf mit viel zu hohen Absätzen, in denen ich die Stufen zum Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC) kaum mehr hochsteigen kann. Doch die Mühe lohnt, denn oben heißt es freundlich „Bonjour Monsieur Matisse“ und die Kuratoren haben eine beeindruckende Auswahl an moderner Kunst zusammengetragen, die den Einfluss des stilbildenden Meisters des 20. Jahrhunderts auf seine Nachfahren augenfällig werden lässt. Von Roy Lichtenstein über Jean-Michel Basquiat und Niki de Saint Phalle bis hin zu Martin Kippenberger ist einiges von Rang und Namen vertreten.

Aufmerksame Leser haben vielleicht mitgezählt: Wir haben nur fünf von acht Matisse-Ausstellungen geschafft. Leider mussten wir dann die schmerzenden Füße ins Meer hängen. Wer alle acht an einem Tag absolviert, soll sich bitte bei mir melden, aber ich brauche Beweise. Der Flug Düsseldorf-Nizza dauert nur anderthalb Stunden.

Infos: matisse2013.nice.fr

geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013

Solch einen Lehrer hätte man sicherlich gern gehabt: Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker verabreicht selbst schwierige Lektionen auf eine Weise, dass man unentwegt lacht – und gar nicht merkt, dass man unterwegs eine Menge gelernt hat; so auch in seinem Programm „Der Künstler ist anwesend“, das jetzt noch einmal bei 3Sat zu sehen war.

Es handelt sich um einen höchst unterhaltsamen Streifzug durch die Kunstgeschichte, der von der vorzeitlichen Höhlenmalerei in Lascaux bis zu Joseph Beuys führt. Am allerliebsten hält sich Jürgen Becker bei den Passagen auf, in die das Religiöse hineinspielt, denn da ist er wahrlich Fachmann.

Mal züchtig und mal splitternackt

Es kommt keine Minute Langeweile auf. Das Spektrum der 90-minüten Vortrags ist ungemein breit, es reicht von den Lackaffen, die man bei Galerie-Vernissagen antreffen kann, über Beziehungen zwischen ägyptischer, griechischer und altrömischer Kunst, bis hin zu Gerhard Richters umstrittenen Kirchenfenstern für den Kölner Dom.

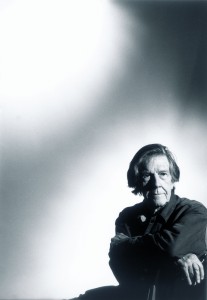

Streifzug durch die Kunsthistorie: Kabarettist Jürgen Becker (© WDR/ZDF/Annika Fußwinkel)

Der vergnügliche Parforceritt führt kreuz und quer durch alle weiteren Epochen und Wechselfälle. Eine Leitlinie gibt zum Beispiel die Frage vor, wann sich die Kunst züchtig verhüllte und wann sie in Nacktheit schwelgte. Wie Becker etwas vom Wesenskern der Gotik oder des Barock in wenigen markanten Sätzen skizziert, das ist jedenfalls aller Ehren wert.

Keine Angst vor Kalauern

Ganz wie die großen Künstler oft das Höchste und das Alltäglichste erhellend kontrastiert haben, so lässt auch Becker gern die Luft aus allem allzu Aufgeblasenen und Erhabenen heraus, wobei er den einen oder anderen Kalauer keineswegs scheut. Lassen sich Bezüge zwischen hehrer Hochkultur und – zum Beispiel – den rheinischen Institutionen Karneval, „De Höhner“, Trude Herr oder dem 1. FC Köln herstellen, so wird nicht lange gefackelt. Nicht jeder Wortwitz ist subtil, doch einem wie Becker kann man kleine Fehlgriffe nicht krumm nehmen.

Jürgen Becker zählt als Kabarettist keineswegs zu den „harten Hunden“ der unerbittlichen Fundamentalkritik. Gerne lässt er fünfe gerade sein und auch schon mal menschliche Milde walten. Doch gar manche seiner Spitzen treffen sanft, aber wirksam ins Mark.

Die Wahrheit über die röhrenden Hirsche

Immer wieder schwenkt die Kamera der WDR-Produktion ins Publikum. Da sieht man nicht nur köstlich amüsierte Mienen, sondern auch Leute, die Becker geradezu atemlos wissbegierig folgen. Kein Wunder, erklärt er doch beispielsweise endlich einmal, was die millionenfach reproduzierten Bilder von röhrenden Hirschen wirklich zu bedeuten haben (es hat, ganz vornehm gesprochen, mit Arterhaltung zu tun).

Inzwischen ist die Szene längst höchst unübersichtlich geworden. Wer sagt uns denn, dass der Feuerlöscher an der Museumswand nicht auch wieder ein Kunstwerk sein soll? Doch ganz zum Schluss löst Jürgen Becker auf kölsche Weise sogar die knifflige Frage, was denn eigentlich Kunst sei. In der Stadt mit der weltgrößten Kunstspedition namens Hasenkamp kann die Antwort wohl nur so lauten: „Kunst ist alles, was von Hasenkamp transportiert wird…“

______________________________________________________________

Der Beitrag ist zuerst bei www.seniorbook.de erschienen

geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013

Der Maler Walter Eisler stellt ins Zentrum seiner Bilder meist riesenhafte Gebäude, die er aus ihren ursprünglichen Zusammenhängen gelöst hat – von der Brauerei bis zum biblischen „Turm zu Babel“. Sind die Bauten von Landschaft umgeben, so bleibt die Natur bloße Kulisse, lediglich ein Kontrast zu den gefügten Steinen.

Doch nichts und niemand trumpft hier auf. Diese Bilder sind gleichsam defensiv, sie wirken wie nach innen gerichtet, in sich selbst versunken. Gerade deshalb üben sie allerdings eine stille, durchaus rätselhafte Anziehungskraft aus.

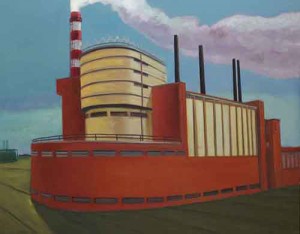

Walter Eislers Fabrikbild „Krasnaja Snamija“, 2009, Öl auf Leinwand (© Walter Eisler/Foto: Lars Wiedemann)

„Krasnaja Snamija“ heißt die kleine Schau, die das Hagener Osthaus-Museum Eisler jetzt in der oberen Galerie ausrichtet. Die russischen Worte bedeuten „Rotes Banner“ und beziehen sich auf eine Textilfabrik in St. Petersburg (seinerzeit Leningrad), die 1926 vom berühmten Architekten Erich Mendelsohn geplant wurde und die Eisler 2009 ins Bild gesetzt hat. Die am Bug charakteristisch gerundete, schräg zum Betrachter gestellte Elektrozentrale dieser Fabrik sieht aus wie ein gigantisches Dampfschiff. Auf einem anderen Bild schwimmt „Die Brauerei“ sogar vollends auf dem Wasser. Fremde, in Bewegung geratene Dingwelt.

In einer ähnlich diagonalen Ausrichtung stellt Eisler auch das – ebenfalls von Mendelsohn entworfene – Stuttgarter Kaufhaus Schocken (das 1960 in einem barbarischen Akt abgerissen wurde) keilförmig vor uns hin. Auch hier schiebt sich der grandios gerundete Gebäudeteil in den Vordergrund und eröffnet, als wär’s eine Entscheidung, die man vor dem Bild zu treffen hätte, zwei Wege – links und rechts am Baukörper vorbei. Rechts vor dem Scheideweg findet sich eine unscheinbare Absperrung mit Bausteinen, die freilich den ganzen Bildaufbau durchbricht. Ein seltsam irritierendes und somit bannendes Detail.

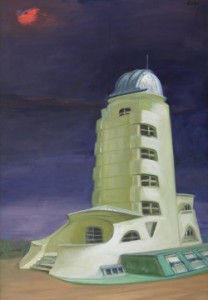

Gebäude in Potsdam: „Einsteinturm“, 2005, Öl auf Leinwand (© Walter Eisler/Foto: Lars Wiedemann)

Ein weiteres Gemälde, das sinnbildlich aufgeladen ist, greift eine Entscheidung, vor die der Betrachter gestellt sein könnte, auch noch im Titel auf: „Die Schaltwarte“ (2002) lässt eine verwirrende, nahezu labyrinthische Raumfolge ahnen, in der man sich schwerlich zurechtfinden kann.

Den monumentalen, im realistischen Duktus eines späten Nachfahren der Neuen Sachlichkeit gemalten Bauten wohnt also eine sonderbare Magie inne. Sie weisen offenkundig weit über ihre Architektur hinaus – aber wohin? Zwar liegt auf den ersten Blick die Gestaltung recht offen zutage, sie scheint sich aber bei näherem Hinsehen vor dem Betrachter zu verschließen, sich jeder raschen Deutung zu verweigern und hermetisch abzuriegeln. Es ist zuweilen, als habe der maskierte „Zauberer“ (2008) seine Hände in solch einem Spiel der Verwandlung.

Hat es mit der Herkunft des Malers zu tun? Walter Eisler wurde 1954 in Leipzig geboren. Er ein einer von zwei Söhnen des DDR-Malergranden Bernhard Heisig (1925-2011) und hat den Nachnamen der Mutter angenommen – wohl auch, um nicht namentlich im Schatten seines Vaters zu stehen, von dessen Stil er sich mittlerweile auch deutlich emanzipiert hat. Schon zu DDR-Zeiten dürfte freilich auch Eisler (und sein Bruder Johannes, gleichfalls Künstler) gelernt haben, Kunstwerke vieldeutig anzulegen und zu verrätseln. Diese Strategie, zu der es im SED-Staat kaum gangbare Alternativen gab, scheint bis heute Walter Eislers Bildsprache mitzuprägen.

Geheimnisvoller Hintergrund: „Infantin“, 2010, Öl auf Leinwand (© Walter Eisler/Foto: Lars Wiedemann)

Die rund 35 Bilder umfassende Werkgruppe, die jetzt in Hagen zu sehen ist, stammt jedoch aus den letzten zehn Jahren und ist noch von keinem Museum gezeigt worden. Insofern kann man von Entdeckungen sprechen. Einzig ein noch ganz anders geartetes Selbstporträt von 1986 markiert einen früheren Punkt auf der Strecke, die Eisler seither durchmessen hat.

Angesichts weniger menschlicher Figuren, die das neuere Oeuvre denn auch nur spärlich bevölkern, meint man die Präferenz für gemalte Architektur nachvollziehen zu können. Ein wenig unsicher, manchmal geradezu etwas ungelenk stellt Eisler leibliche Formen dar, vor allem Hände („Die Infantin“, 2010) wirken – sofern ausgeführt – bisweilen wie starre Fremdkörper oder werden gleich nur schemenhaft dargestellt.

Doch kleine Schwachstellen tun den subtilen Stimmungswerten, die in diesen Bildern aufgehoben sind, keinen Abbruch. Gewiss: Mal mag man sich an Giorgo de Chirico, mal an Edward Hopper erinnert fühlen – oder just an die Neue Sachlichkeit. Aber es ist denn doch etwas sehr Eigenes um Eislers Schaffen. In manch einem Bild kann man sich lang verlieren, um die Fährtensuche zu beginnen.

Walter Eisler: „Krasnaja Snamija“. Osthaus-Museum, Hagen (Museumsplatz 1 – Navigation: Hochstraße 73). 26. Juli bis 1. September. Geöffnet Di, Mi, Fr 10-17 Uhr, Do 13-20 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr. Eintritt 6 Euro, ermäßigt 2 Euro. Kein Katalog.

geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013

Der Fotograf Anton Corbijn in der Bochumer Ausstellung – zwischen seinen Porträts von Ai Wei Wei (links) und Damien Hirst. (Foto: © Lutz Leitmann/Presseamt der Stadt Bochum)

Fotos der weltweiten Prominenz sehen oft genug wie Klischees oder gar wie leblose Charaktermasken aus, sie bestätigen vielfach das eh schon verfestigte Image. Nicht so bei Anton Corbijn.

Der mittlerweile 58jährige Niederländer, stets rastlos unterwegs, weil seine phänomenalen Fähigkeiten auf allen Kontinenten gefragt sind, bringt es zuwege, dass wir Gesichter von Popstars, berühmten Künstlern und sonstiger Prominenz (Spektrum von Mandela bis Kate Moss) auf einmal ganz anders und wie neu sehen. Ganz so, als kämen sie jetzt, in diesem Moment der Aufnahme und des Betrachtens, wahrhaft zu sich. Davon kann man sich bis zum 27. Juli in der Corbijn-Ausstellung des Kunstmuseums Bochum überzeugen, die mit über 40 großformatigen Bildern aufwartet.

Anton Corbijn: Porträt des Malers Lucian Freud (Fotografie, London 2008 – © Anton Corbijn)

All das (sozusagen selbstverständlich) in Schwarzweiß, festgehalten mit einer analogen Hasselblad-Kamera, nur mit vorhandenem Licht, ohne Stativ; also möglichst unverfälscht, so weit dies irgend möglich ist.

Dieser seriöse ältere Herr mit dem Schnauzbart, das ist also Paul McCartney, wie wir ihn wohl noch nie erblickt haben. Und der 1996 abgelichtete Mann in Frauenkleidern, der keineswegs lächerlich wirkt, heißt Mick Jagger. Melancholische Gesichtslandschaften erzählen vom wechselhaften Leben eines Johnny Cash, Tom Waits oder einer Patti Smith. Und schwingt nicht auch eine vitale Essenz ihrer Musik in diesen Bildern mit?

In einem Film über Corbijns Arbeit, der ebenfalls in dieser Ausstellung zu sehen ist, sagt Herbert Grönemeyer, so mancher Rockstar versuche hernach so zu werden, wie er auf Corbijns Bildern wirkt. Wenn es sich so verhält, dann kann man wohl von außerordentlicher Prägekraft reden. Vielleicht haben solche Fotos sogar indirekt Einfluss auf die Geschichte der populären Musik genommen.

Anton Corbijn: Porträt der britischen Singer-Songwriterin PJ Harvey („PJ Harvey – New Forest“ / © Anton Corbijn)

Dabei trumpft Corbijn, dessen Laufbahn einst mit eindrücklichen Bildern der düster umwölkten Gruppe „Joy Division“ begonnen hat, keineswegs willkürlich auf. Selbst heftigere Gestik wirkt auf seinen Bildern nicht exaltiert, sondern als notwendiger Ausdruck. Die bloße Pose lässt er schon gar nicht durchgehen, allenfalls greift er etwaige Versteckwünsche just spielerisch auf, so etwas bei Jeff Koons, der sich hinter einer etwas albernen Maske verbergen darf und daher umso kenntlicher zu werden scheint. Ähnliches gilt für den mindestens ebenso millionenschwer gehandelten Künstler Damien Hirst, der seinen weiß gepuderten Kopf gleichsam als Totenschädel herzeigt – ungefähr nach dem vielsagenden Motto „Nicht ohne mein Markenzeichen“. Gerhard Richters markanter Kopf ist derweil nur von hinten zu sehen – dies gemahnt an allerletzte Bilder in filmischen Nachrufen, wenn jemand buchstäblich von hinnen geht. Da hebt gewiss schon der Nachruhm an, den auch der (2011 verstorbene) Maler Lucian Freud in seinen nahezu jenseitigen Blick gefasst zu haben schien, als Corbijn ihn im Profil porträtierte.

Sehr diesseitig, frontal und kolossal schaut einen hingegen der chinesische Künstler und unbeugsame Dissident Ai Wei Wei an. Er scheint vor Physis und Widerstandskraft zu strotzen.

Gänzlich anders gelagerter Fall: Den inzwischen des Dopings überführten und aller großen Titel ledigen US-Radprofi Lance Armstrong zeigt Corbijn bereits anno 2004 im bis zum Halse stehenden Wasser, als würde der Sportler gleich ertrinken. Darf man hier von Vision sprechen? Hat Corbijn etwa vage Anzeichen eines Niedergangs vorausgesehen? Wer weiß.

Ganz offenkundig gelingt es Anton Corbijn jedenfalls immer wieder, während der Porträt-Treffen Atmosphären und Situationen zu schaffen, in denen vordergründige Zufälligkeiten abgestreift werden und etwas Wesentliches, Charakteristisches hervortritt, das eben auch in den Fotografien aufscheint. Auf diese Weise wirken nicht wenige Rock- und Kunststars wie Wahrzeichen ihrer selbst, gesehen im bezeichnenden, gültigen Augenblick. Fühlbar wird so etwas wie der essentielle „Stoff des Lebens“, der sich auf je ganz eigene Weise in Gesichter und Gesten eingezeichnet hat.

Nicht nur die Abgebildeten sehen aus, als wären sie nun ganz bei sich, auch der Fotograf bleibt in seiner speziellen Sehweise immerzu präsent. Es ist, als wäre alles auf einmal da, alles zugleich. So sehen große und haltbare Momente aus.

Anton Corbijn – Inwards and Onwards. Fotoportäts. Museum Bochum, Kortumstraße 147 (Tel.: 0234/910-42 30). Noch bis 28. Juli. Di-So 10-17, Mi 10-20 Uhr. Katalogheft 12,50 Euro.

(Ebenfalls jetzt im Bochumer Museum: die Ausstellung des aus Israel stammenden Micha Laury).

geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013

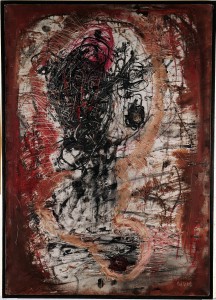

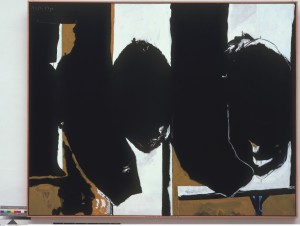

Es ist, als würden alle Räume neu vermessen, alle Körper und Gegenstände von Grund auf neu erkundet, noch einmal erfunden, anders zusammengesetzt. Ein zweiter Schöpfungsakt aus dem Geiste und mit den Kräften der Kunst.

Micha Laury: „Holding my Brain“ (1969). (© Micha Laury/Museum Bochum)

Der aus Israel stammende, seit 1976 in Paris lebende Künstler Micha Laury, vereint in seinem Werk unvordenkliche Uranfänge mit weit ausgreifender Zukunftsschau. Bochums Museumdirektor Hans Günter Golinski, dessen Haus Micha Laury nun die erste deutsche Einzelausstellung ausrichtet, fühlt sich dabei gelegentlich gar an die Universalgelehrten der Renaissance erinnert, etwa an Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer. Doch es gibt natürlich auch ästhetische Anknüpfungsstränge in der neueren Kunst, so bei Duchamp, Beuys oder Jasper Johns.

Unter der Enge im Kibbuz gelitten

Laury (Jahrgang 1946) ist in einem Kibbuz aufgewachsen, in denkbar elementaren, einfachen und notgedrungen ärmlichen Verhältnissen, auch in einer gewissen Enge. Der junge Mann verlangte mehr vom Leben und ahnte, dass Kunst Auswege eröffnen könnte. Er durfte eine Kunstschule besuchen. Doch man ließ ihn dort wochenlang biedere Blumenvasen abmalen, also rebellierte er – und wurde hinausgeworfen.

„Fuck the art“ nennt er 1967 ein zorniges, doch auch mit Ironie getränktes Bild, auf dem die Finger ziemlich unsanft durchs Halteloch der (wohl überflüssigen) Palette stoßen. Das bloße Abbild muss überwunden werden, die Dinge muss man aus ihren gewohnten Zusammenhängen heraus reißen, damit man sie neu denken kann. Ein umfassender Ansatz.

Micha Laury: „Fuck the Art“ (Study for Plaster Cast), 1967. (© Micha Laury/Museum Bochum)

Sein erstes Atelier hatte Laury in einem unterirdischen Bunker – eine Zelle, die ihn ganz auf sich selbst und die wenigen Gegenstände aus der unmittelbaren Umgebung verwiesen hat. Käfig- und Gefängnisbilder scheinen das Trauma immer wieder zu umkreisen. Und so wirken seine frühen Arbeiten (bezeichnender Titel „Ich weiß nicht, was ich tun soll“) zuweilen ausgesprochen klaustrophobisch, selbstbezüglich, ja beinahe autistisch.

Wenn der Mund am Finger saugt

Da werden mit zahlreichen Studien etwa Zunge, Finger und Ohren jeweils für sich in ihren grundlegenden Funktionen bildnerisch erforscht. Was geschieht genau, wenn ein Finger sich in den Mund senkt und daran gesaugt wird? Wie ist es, wenn eine Zunge von innen an die Wange stößt? Und weiter, schon (wie etliche andere Motive) schmerzlich an Gewalt und Folter gemahnend: Wie sieht es aus, wenn ein Kopf vor die Wand schlägt? Was wird aus Armen und Beinen, wenn sie sich verselbständigen oder zu Prothesen werden? Makaber auch eine Kochanleitung, bei der Spiegelei und Hirn zusammen in einer Pfanne schmoren. Dieser Künstler erspart sich und dem Betrachter nichts. Er führt eine Art Tagebuch, das ihn immer weiter und weiter ins Unbekannte geleitet; auch ins abgründig Böse.

Micha Laury: „Two Figures (Sandwich)“. (© Micha Laury/Museum Bochum)

Apropos Hirn. Schon sehr bald, auf einer Zeichnung von 1970, deutet sich diese bleibende Passion an. Da halten zwei Hände eine rohe Gehirnmasse. Auf anderen Bildern sieht man Gehirnströme, die sich aus den Köpfen nach draußen ergießen oder Wolken, die gleichsam ausgehaucht werden. Der als Fallschirmspringer im Krieg schwer am Kopf verletzte Laury ist bis heute geradezu besessen vom Hirnthema, das er freilich im Lauf der Zeit aus der Leidensdarstellung herausgeführt und im schier unstillbaren Erkenntnisdrang produktiv gewendet hat. Zunehmend hat er sich in den letzten Jahren mit weltweit führenden Hirn- und Zukunftsforschern vernetzt. Gemeinsame Langzeit-Projekte und Symposien sind auf dem Weg.

Botschaft der Todesangst

Für eine Serie von Anti-Heldenbildern wollte Laury einen Freund dazu bewegen, mit einer Militärmaschine Botschaften von Todesangst an den Himmel zu schreiben. Der Luftwaffenkommandant hatte etwas dagegen. So blieb es bei Zeichnungen, die den ungeheuerlichen Vorgang imaginieren. Die Draufsicht-Perspektive des Fallschirmspringers erzeugt übrigens ein ums andere Mal „abstrakte“ Formen. Auch auf solche Weise können sich Bildmuster verwandeln.

Micha Laury: „Shadow“ (1969). (© Micha Laury/Museum Bochum)

Laury befasst sich mit Skulptur, Objekten, Installation und Performance, er untersucht also Räume und deren Koordinaten. Bochum hat sich für die vergleichsweise zurückgenommenen Arbeiten auf Papier entschieden. Es ist mithin eine intimere, nahezu kammermusikalische Ausstellung geworden, deren rund 120 Blättern vielfach etwas Unvollendetes, Skizzenhaftes eigen ist. Zeichnungen sind bekanntlich näher an der ursprünglichen Idee, erst recht gilt dies für Laurys Expeditionen in die Terra incognita.

Jenseits des heutigen Menschenbildes

Die Ausstellung endet mit Zukunftsvisionen. Laury sieht eine völlig beispiellose Ära der posthumanen Wesen heraufdämmern, die die Begrenzungen des menschlichen Leibes und des bisherigen Intellekts bei weitem überschreiten werden. Er führt uns Elemente und Erscheinungsformen dieser Transformation vor Augen. Da tun sich überall ungeahnte Kraftfelder auf, es herrscht ein allseits frei fluktuierender Austausch zwischen Hirnen und Maschinen, Telekinese und Teleportation sind selbstverständlich.

Solche Zustände seien schon in dreißig bis fünfzig Jahren zu erwarten, sagt Laury. Moralfragen stellt er zunächst einmal nicht. „Wir haben ohnehin keine Wahl. Das alles wird kommen.“ Und das allerletzte Bild? Es zeigt, wie unendliche Schwärze das ganze Universum aufsaugt….

Micha Laury: „Human Mind Body Space“. Arbeiten auf Papier. Kunstmuseum Bochum, Kortumstraße 147. Vom 29 Juni bis zum 11. August. Geöffnet Di-So 10-17 Uhr, Mi 10-20 Uhr. Katalog 25 Euro.

P.S.: Während der Ausstellungseröffnung (29. Juni, 17 Uhr) wird ein Freundschaftsvertrag des Bochumer Museums mit dem israelischen Museum of Art in Ein Harod unterzeichnet, einem bereits 1938 begründeten Außenposten der internationalen Kunstszene. Bochums Museumleiter Hans Günter Golinski findet es derweil höchst bedenklich und fatal, dass in Europa manche Kräfte aus politischen Gründen auf einen Boykott israelischer Kunst dringen…

Über das Museum in Ein Harod kam auch der Kontakt zu Micha Laury zustande. Bei dieser Ausstellung kooperiert Bochum außerdem mit den Museen in St. Etienne (Frankreich) und Goch (Niederrhein).

P.P.S.: Im Bochumer Museum ist derzeit (bis 28. Juli) ebenfalls eine Schau des – vor allem durch Porträts von Rockgrößen – berühmten Fotografen Anton Corbijn zu sehen. Dazu demnächst noch ein paar Worte an dieser Stelle.

geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013

Ja, sicher, den Sommer mit blauem Himmel mag Hermann Buß irgendwie auch. Doch so etwas malt er nicht.

Er fühlt sich seelisch entschieden heimischer beim Anblick des grau verhangenen Himmels und des grau schimmernden Meeres. Dort draußen in den Übergangszonen, wo manchmal gar nicht mehr auszumachen ist, ob man sich nun noch zu Lande oder schon halbwegs zu Wasser befindet.

Hermann Buß: „Zwischenstation II“ (2007), Öl auf Leinwand. (© für alle Bilder: Katalog/Hermann Buß)

Weit draußen also, auf den Vorposten entlang der Küstenlinie, wo die Menschen sehr einsam und auf sich gestellt wirken, wo sie klein werden, an den Rand rücken und vielleicht überhaupt nur noch Beiwerk am Saum des Nichtseins sind. Wo man den Boden unter den Füßen zu verlieren droht. Wo es einem vorkommt, als werde alles Feste flüssig, als gerate alles ins Schwanken, als sei dies der Durchgang in eine andere Daseinsform. Womöglich gleicht dies gar einem Grenzgang zwischen Leben und Tod.

Hermann Buß: „Spiegelung“ (2004), Öl auf Leinwand. (Bild: Katalog)

Die Bilder tragen Titel wie „Überfahrt“ oder „Land’s End“. Ja, tatsächlich. Nicht wenige Bilder von Hermann Buß, dem jetzt im Haus Opherdicke die sehenswerte Ausstellung „ZwischenWelten“ ausgerichtet wird, ragen in eine quasi-religiöse Dimension hinein. Häufig bekam er kirchliche Aufträge zur Altar- oder Kapellengestaltung, so etwa auf der Insel Langeoog oder im Kloster Loccum. Doch statt Weihrauch riecht man auch auf solchen Bildern vor allem Seeluft. Da bringt einer die rauhe Außenwelt mitten hinein in die Kirche. Zu derlei Aspekten hat Alfred Buß, ehemaliger Präses der Evangelischen Kirche in Westfalen, einen Aufsatz im Katalog beigesteuert. Er kommt zwar aus der gleichen Region, ist aber nicht verwandt oder verschwägert mit Hermann Buß.

Hermann Buß: „Land’s End“ (2008), Öl auf Leinwand. (Bild: Katalog)

Müsste man anhand der Bilder blindlings erraten, woher der Künstler stammt, so könnte man rasch auf die Spur kommen. Er wurde 1951 in Neermoor-Kolonie bei Leer (Ostfriesland) geboren. Sein Vater war Schiffseigner. Der Sohn fuhr schon sehr früh zur See und mochte sich lange nicht endgültig zwischen Seefahrt und Kunst entscheiden. Doch mit den Jahren wurde ihm klar, wie überaus entbehrungsreich und unsicher das Leben der Matrosen ist.

Der Mann, der nicht allzu viele Worte macht, kennt sich in jeder Hinsicht aus, wenn er Meeresszenen malt. Das schützt ihn vor romantischer Verklärung. Eine Serie lässt zwar ahnen, wie hart die Arbeit der Küstenschützer ist. Doch es ist, wie es ist. Da wird nichts künstlich überhöht oder ungebührlich gesteigert. Allerdings reizt den Künstler Alfred Buß – bei allem Detail-Realismus der Darstellung – nicht selten das Ungewisse, das Unergründliche, das zuweilen Surreale und fast Gespenstische.

Hermann Buß: „Stiller Hafen“ (2011), Öl auf Leinwand. (Bild: Katalog)

Es ist gar nicht verwunderlich, dass Buß mit seiner Familie im ostfriesischen Städtchen Norden in einem abgelegenen, ehemaligen Robbenfänger-Haus gleich hinterm Deich wohnt – umtost von Wind, umgeben von Schafen, „zurückgezogen, aber weltbezogen“, wie er es nennt. Da kann es schon einmal geschehen, dass die Landschaftsstimmung das Gemüt beschwert. Wenn man etwa das winterliche „Schwarze Eis“ sieht, das durch den Schlick verdunkelt ist, wird einem wohl etwas betrüblich zumute.

Buß hat auch ein Bild der massenhaft von Touristen bestürmten Meyer Werft zu Papenburg gemalt, wo gerade mal wieder ein neuer Schiffskoloss vom Stapel gelaufen ist. Es ist dies eine Art Gegen-Bild. So will er das Meer nicht erobert wissen. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass Buß etwa Offshore-Windkraftanlagen verabscheut, sie verstellen jedenfalls keinen seiner weiten Horizonte.

Hermann Buß: „Seereise“ (2008), Öl auf Leinwand. (Bild: Katalog)

Wenn er hingegen zersplitterte, zerfaserte Überreste von längst aufgegebenen Holzbooten malt, so spürt man, dass sie in Würde verfallen, wie denn überhaupt das allmähliche Vergehen ein Hauptthema vieler dieser Bilder ist. Möge niemand daran rühren. Das Bild, das „Traumschiff“ heißt, zeigt selbstverständlich keinen luxuriösen Partydampfer, sondern ein älteres Schiff, das gleichsam still vor sich hin träumt.

Kunst ist ihm eine sehr ernste Angelegenheit, ja mitunter auch eine Qual. „Ich arbeite mich beim Malen ab“, sagt der angenehm zurückhaltende Hermann Buß. Die herbe Schönheit, die ihm zusagt und aus der er schöpft, findet er nicht im Süden, sondern eben in Ostfriesland, in Flandern, in der Bretagne und in Irland. Ist eines der ausgesprochen sorgfältig gemalten Ölbilder vollendet, dann ist es – wie er sagt – „mir selbst ein Rätsel. Dann sehe ich es aus einer Distanz, so wie jeder andere Betrachter…“

Hermann Buß: „Zwei Wasser II“ (2008), Öl auf Leinwand. (Bild: Katalog)

Fühlt sich da jemand an Edward Hoppers Melancholie erinnert? Oder an die Haltung der Figuren von Caspar David Friedrich zur Natur? Drängt sich da ein Wort wie „meditativ“ auf? Ja, warum nicht? Aber diese Bilder wollen auch für sich gesehen und nicht nur an anderen gemessen werden.

Für die denn doch etwas begrenzten Hängungsmöglichkeiten im Haus Opherdicke sind die rund 70 Gemälde von Hermann Buß hinreichend oder auch reichlich großformatig, hie und da würde man sich ringsum mehr Leeräume, mehr „Atem“ wünschen. An manchen Stellen der Schau kann man (raumbedingt) gar nicht sinnend vom Bild zurücktreten, sondern muss dicht davor verharren. Nicht nur in solcher Nahsicht übt so manches Meeresbild einen kaum widerstehlichen Sog aus. Man kann sich imaginär hinaustreiben lassen. Wer weiß, wohin.

Hermann Buß – „ZwischenWelten“. Haus Opherdicke (Holzwickede, Dorfstraße 29). Vom 30. Juni (Eröffnung um 11.30 Uhr) bis zum 13. Oktober, Öffnungszeiten Di-So 10.30-17.30 Uhr. Eintritt 4 Euro. Katalog 22 Euro.

geschrieben von Rudi Bernhardt | 6. September 2013

Kleine Menschen vor einem gewaltigen Kunstwerk.

Ich nahm Maß, nahm alle meine beschränkten Begabungsressourcen beisammen (so viele habe ich bei der Gabe des Fotografierens nicht) und nahm einen veritablen Keith Haring auf – in die Serie meiner Aufnahmen, die ich nach einem Besuch in Pisa heim brachte.

Und in diesem Moment nahm ich wieder einmal an, was mir vor vielen Jahren mein ehrlich bewunderter Lehrer Ewald Linka nahe brachte: die Gedanken von Walter Benjamin zum Thema „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“. In unregelmäßigen Abständen werden diese in meinen persönlichen Gedanken immer wieder mal sehr handfest und regelrecht erspürbar. Denn die Aura, über die Benjamin schrieb, sie umgibt nur wenige Werke, denen ich in meinem bisherigen Leben begegnete.

„Tutto Mondo“ heißt das gewaltige Mauerbild, das überwältigend bunt und ebenso überwältigend detailreich die Giebelwand eines Wohnhauses im Schatten der „Chiesa di Sant‘ Antonio Abate“ in Pisa bedeckt. 1989 wurde dieses Kunstwerk in monatelanger Arbeit geschaffen. Keith Haring, dessen furioses Leben schon am 16. Februar 1990 enden sollte, dirigierte, inspirierte und koordinierte. Eine wachsende Zahl von Studentinnen und Studenten halfen dem stets freundlichen Meister. Viele von ihnen nächtigten nach ermüdender Tagesarbeit in der benachbarten Kirche. Von dort kam auch ein großer Teil des Caterings. Das klassische Pisa traf offen wie so häufig in seiner Geschichte auf eine neue Zeit – die Piazza dei Miracoli mit Dom und Schiefem Turm an dem meistbesuchten Punkt und Popart am entgegengesetzten Punkt der Innenstadt.

Ein junger Pisaner Student hatte kurz zuvor in New York einen Haring bestaunt und den ihm unbekannten Herrn neben ihm seine uneingeschränkte Bewunderung ausgedrückt. Es kam beim Richtigen an, denn der Herr war Haring in persona. Alsbald heckten der junge Pisaner und der schillernde Metropolenkünstler den Plan zu „Tutto Mondo“ aus. Und sie setzten ihn auch um, schnell und ungeduldig. Haring wusste längst um das enge Maß der Zeit, die ihm noch bleiben sollte. Pisas Behörden zeigten sich speditiv und kaum bürokratisch, was in Italien entgegen aller Vorurteile keineswegs normal ist. Pisas Bürger waren wie immer gastfreundlich und hilfsbereit. Und so gelang in einem wunderbaren Zusammenspiel aller Beteiligter Keith Harings letztes öffentliches Kunstwerk in einer Stadt, die eigenwillig solitär ist: uralt, hochmodern, tiefgläubig, tolerant-weltoffen, pisanisch eben.

Damit auch jedermensch weiß, dass hier alles authetisch ist, spendierte die Kommune ein Hinweisschild.

Und so stolz die Pisaner auf ihre ruhmreiche Geschichte sind, so ebenbürtig bis überlegen sie sich Florentinern, Luccesern oder auch den weiter entfernten Römern fühlen, so stolz sind sie auch auf dieses einmalige Kunstwerk, das nicht nur in seinem unverwechselbaren Duktus ein veritabler Keith Haring ist, sondern auch seine ganz persönliche Botschaft offenbart: Mitten im oberen Bereich des Wandbildes zerschneidet eine riesige grüne Schere eine knallrote Schlange – und zuversichtlich kringelt sich aus den beiden Hälften des Tieres je eine der weltweit bekannten AIDS-Schleifen.

Der letzte öffentliche Haring prägt längst das Stadtbild, er stieg empor auf der endlosen Route der vielfältigen Stadtkultur, ist Sinnbild eines ebenso intellektuellen wie proletarischen Kondensationskernes in Italien: tolerant, weltoffen und unerschütterlich selbstbewusst. Diese freundliche Eigenschaft bekam einst auch Silvio Berlusconi zu spüren, als er – noch Staatsoberhaupt – in einem vornehmen und kulinarisch wertvollen Pisaner Restaurant mit seiner Entourage speisen wollte. „Wir bedauern, aber alle Plätze sind schon besetzt, riservato!“ So scholl es dem sprachlos dreinschauenden Möchtegern-Cäsar entgegen. Als der verdattert darauf hinwies, dass doch so viele Plätze frei seien, gab es die ultimative Antwort: „Scusi, aber die sind reserviert für Neger und andere!“ Wortlos verließ Berlusconi das Lokal, eilte über die Stadtgrenzen Pisas und sodann noch flotter hinaus aus der Toscana. Ab nach Rom.

geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013

Immer `ran, gleich` ran: Wenn Weegee ein starkes Bildmotiv sieht, so hält ihn nichts mehr auf Distanz.

Dann rückt der Pressefotograf den Mördern, Opfern, Cops und Underdogs im New York der 1930er und 1940er Jahre ganz dicht auf den Leib und drückt sofort ab. Menschen, deren Behausung gerade in Feuersbrünsten niederbrennt, hält er die Kamera mitten in die entsetzten Gesichter.

Weegee: „Der Erkennungsdienst bei der Arbeit“, 1941 (© Weegee/Institut für Kulturaustausch, Tübingen 2013)

Seit 1935 als Freelancer tätig, kann sich der Autodidakt keine Sentimentalitäten erlauben. Er muss die besten, unmittelbarsten Bilder haben, sonst würden die sensationsgierigen Zeitungen sie nicht kaufen. „Murder is my business“, sagt Weegee einmal.

Die heute noch hinreißenden Ergebnisse seiner Arbeit sind jetzt in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zu sehen. Die Dokumente werden längst als Kunstwerke wahrgenommen. Es liegt nicht am bloßen Verstreichen der Zeit und an der generellen musealen Aufwertung der Fotografie, sondern an wahrhaftigen Qualitäten dieser Schwarzweiß-Bilder. Die rund 100 Exponate stammen aus dem Fundus des Instituts für Kulturaustausch in Tübingen, aus dem Christine Vogt und ihr Oberhausener Team eine schlüssige Auswahl zusammengestellt haben. Übrigens gab’s im Ruhrgebiet noch nie eine Weegee-Schau.

Delinquenten verbergen ihre Gesichter: Charles Sodokoff und Arthur Webber, 1942 (© Weegee/Institut für Kulturaustausch, Tübingen 2013)

Weegees Art zu fotografieren (buchstäblich Bilder zu „schießen“) glich einem gewaltsamen Akt. Und so wirken die Aufnahmen denn auch auf den ersten Blick. Vom krassen Blitzlicht hart und grell konturiert, unerbittlich realistisch. Doch man weiß, dass Weegee zuweilen manch ein Detail eigenhändig arrangiert hat (so stellte er etwa nach einem Mord beim Bocciaspiel die Bocciakugeln „dekorativ“ in den Vordergrund), dass er Ausschnitte mit Bedacht wählte. Auch hat er Verbrechensopfer nicht in aller möglichen Drastik gezeigt, sondern ihnen einen Rest von geradezu ästhetischer Aura gelassen. In Wien würde man vielleicht sarkastisch sagen „A schöne Leich’“.

Vor allem aber hatte Weegee – mitten im heißesten Moment – ein untrügliches Gespür für wirksame Komposition und Dynamik. Wer heute versucht, den Augenblick mit schier endlosen Reihen von Digitalbildern zu fangen (Motto: Ein Gutes wird schon darunter sein), macht sich keinen Begriff davon. Damals, in der Zeit der Plattenkameras, mussten gleich die allerersten Bilder „sitzen“. Umso erstaunlicher, dass viele inzwischen den Status von Klassikern haben. So auch jenes umwerfende Bild von der gaffenden Menge, die uns auch auf unseren eigenen Voyeurismus verweist. Wir schauen Zuschauern beim Zuschauen zu, ganz fasziniert.

Oft war Weegee (1899-1968, bürgerlich Arthur Fellig) früher am Tatort als die Polizei selbst. Ab 1938 mit der offiziellen Genehmigung versehen, den Polizeifunk abhören zu dürfen, raste der besessene Nachtarbeiter sofort los, um gleichsam auf frischer Tat zugegen zu sein. Was er dann auf Platte bannte, wäre heute und zumal in Europa so nicht mehr publizierbar. Aber damals herrschten andere Gesetze. Und in den USA geht es ohnehin anders her.

Polizei beendet Straßendusche der Kinder, 1944 (© Weegee/Institut für Kulturaustausch, Tübingen 2013)

Schnell wurde der im heute polnischen Złoczew geborene Fotograf, der 1910 als Kind in die USA gekommen war, bekannt und kultivierte ein entsprechendes Image, nannte sich höchst selbstbewusst „Weegee – The Famous“ und zeigte sich gern als zerknautschter harter Kerl, allzeit mit Zigarre im Mundwinkel. Als Zeitgeist-Typus der Hardboiled-Ära hätte er jederzeit in einem Marlowe-Roman von Philip Chandler auftauchen können (wenn die nicht in Los Angeles spielen würden).

Eines seiner Fotos zeigt das unglaublich überfüllte Badeufer von Coney Island. Die vielen, vielen Menschen schauen hinauf zur Kamera, Weegee steht offenbar auf einem Podest inmitten der Massen. Er ist das Gegenteil eines „unsichtbaren“ Fotografen, der heimlich auf Motive lauert. Weegee wirft sich geradezu hinein in die Situation oder stellt sich beherrschend über sie. Dass er auch subtile, ja ätherische optische Sensationen zu erfassen weiß, zeigen seine Bilder von Stadtstrukturen, etwa vom mysteriösen Schattenwurf unter der Hochbahn.

Unter der Hochbahn, Bowery, o. J. (© Weegee/Institut für Kulturaustausch, Tübingen 2013)

Manche haben versucht, Teile seines Werks sozialkritisch zu interpretieren. Tatsächlich hat er ja die Schattenseiten der Gesellschaft gezeigt, hat Huren, Stripperinnen, Verbrecher, Säufer, Obdachlose oder auch die diskriminierten Farbigen in Harlem abgelichtet, doch wohl weniger aus edelmütigen politischen Antrieben. Er hat sich just in die harte Wirklichkeit begeben und dort Anzeichen sozialer Tatsachen vorgefunden, sofern man sie überhaupt sichtbar machen kann. Bei einem Fotografen mit dieser formalen Könnerschaft werden eben gültige Szenen daraus. Die Verhältnisse, sie waren so.

Ostersonntag in Harlem, 1940 (© Weegee/Institut für Kulturaustausch, Tübingen 2013)

So auch bei einem seiner berühmtesten Bilder, das zwei schwerstreiche Damen beim Gang in die Oper zeigt und die Aussage noch mit einem Trick steigert: Eine völlig desolat wirkende „Kritikerin“, die als Kontrastfigur auftritt, soll Weegee eigens angeheuert und unter Alkohol gesetzt haben. So obszön wirkte demgegenüber der zur Schau gestellte Reichtum, dass die Nazis das Bild zu perfiden Propagandazwecken nutzen und auf in Italien abgeworfenen Flugblättern die US-Soldaten hinterhältig fragten: „GI’s, is this what you’re fighting for?“ – „Dafür wollt ihr kämpfen?“

„Kritik“, 1943 (© Weegee/Institut für Kulturaustausch, Tübingen 2013)

Einmal prominent und wohlhabend, ließ es Weegee bequemer angehen. Er unternahm Europa-Reisen, verlegte sich vor allem auf Star-Fotografie und porträtierte etwa Louis Armstrong, Marilyn Monroe, Salvador Dali, Jackie Kennedy oder auch das verzückte weibliche Publikum des Frank Sinatra. Man wähnt sich hier beinahe schon in einem Konzert der Beatles mit hysterischem Kreischen und massenhaften Mädchen-Ohnmachten.

Auch Weegees Selbstinszenierungen weisen ja schon gelegentlich voraus auf Phänomene der 60er Jahre. Nicht ausgeschlossen, dass ein Mann wie Cassius Clay alias Muhammad Ali („I am the greatest“) einige seiner Imponier-Posen von einem wie ihm gelernt hat. Bei beiden, so wissen wir, steckte wirkliche Substanz hinter dem Gehabe. Und wie!

Sollte Weegee gar ein Vorvater der Pop Art gewesen sein? Ein Bild, auf dem er sich mit Andy Warhol zeigt, könnte die Vermutung nahelegen. Doch wie verschieden sind diese beiden Typen! Ein jeder steht für seine Zeit.

Weegee – The Famous. Fotografie. Bis 8. September 2013 in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, Konrad-Adenauer-Allee 46. Geöffnet Di-So 11-18 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 6,50 €, ermäßigt 3,50 €.

Kombiticket mit Gasometer Oberhausen (dort ist bis Ende Dezember die Christo-Installation „Big Air Package“ zu sehen) 13 €.

Statt eines Katalogs erscheint ein Booklet für 4 €.

Wenn’s etwas mehr sein darf, so greife man zu Weegees erstmals 1945 erschienenem Buch „Naked City“.

geschrieben von Günter Landsberger | 6. September 2013

Was haben Ralph Dutli und Theodor Fontane miteinander gemeinsam?

Sie haben beide mit 58 / 59 Jahren ihren ersten Roman veröffentlicht.

Bei Fontane wissen wir, dass auf seinen umfangreichen Erstling „Vor dem Sturm“ noch viele gute, meist kürzere Romane gefolgt sind, bis hin zu seinem späten, wieder etwas umfangreicheren Meisterwerk „Der Stechlin“; bei Dutli wissen wir vorerst nur, dass ihm sein Erstling wirklich gut gelungen ist und dass wir vielleicht noch auf weitere Roman-Überraschungen von ihm gefasst sein dürfen.

Ralph Dutlis 272 Seiten umfassender Roman „Soutines letzte Fahrt“ scheint sich vom Thema her vorrangig in die gerade auch aus der deutschen Literaturgeschichte her bekannte Gattung „Künstlerroman“ einzureihen.

Denkt man kurz nach, fallen einem auch durchaus einige deutschsprachige Künstlerromane ein, in denen Maler, überhaupt bildende Künstler, mehr oder weniger zu Hauptfiguren bestimmter Romane auserkoren worden sind: „Franz Sternbalds Wanderungen“ (Ludwig Tieck), „Maler Nolten“ (Eduard Mörike), „Goya oder der arge Weg der Erkenntnis“ (Lion Feuchtwanger), „Der Judas des Leonardo“ (Leo Perutz), „Deutschstunde“ (Siegfried Lenz) usf.; auch Erzählungen wie „El Greco malt den Großinquisitor“ (Stefan Andres) und „Barlach in Güstrow“ (Franz Fühmann) sollten nicht unerwähnt bleiben.

Dennoch: Romane von Rang, in denen weltberühmte Maler porträtiert werden, sind ziemlich selten, und wenn es auch Romane über Rembrandt, van Gogh, Michelangelo, Grünewald u.s.w. durchaus gibt, wird man solche nur ganz selten unter den Hauptwerken der Literaturgeschichte finden. So mag es weise gewesen sein, dass Albrecht Dürer bei Tieck und Leonardo da Vinci bei Perutz nur am Rande oder im Hintergrund auftauchen oder aber auf bekannte, allzubekannte Namhaftigkeit auch außerhalb des Romans (vgl. „Maler Nolten“) gleich ganz verzichtet wird.

Ralph Dutli wählt sich für seinen biographisch fundierten Roman einen Maler aus wie Chaim Soutine, der im öffentlichen Bewusstsein vom Bekanntheitsgrad her bei weitem nicht so verankert ist wie etwa Pablo Picasso oder auch Marc Chagall, die übrigens in Dutlis Roman durchaus nicht unerwähnt bleiben und von denen Marc Chagall sogar gelegentlich als Kontrastfigur zu Chaim Soutine dient. Dass Ralph Dutli nun anders als im Falle Ossip Mandelstams keine Biographie schreibt, sondern gleich einen Roman, scheint mir im Fall von Chaim Soutine durchaus angebracht und vermag vor allem im Ergebnis voll zu überzeugen.

Wir begleiten Chaim Soutine für die Zeit vom 6. August 1943 bis zu seinem Tod am 9. August 1943 auf seiner letzten Fahrt von einem Krankenhaus in Chinon zu einem in Paris, zu dem er langwierig und vorsichtig auf Schleichwegen in einem Krankentransportgefährt, das sich als Leichenwagen tarnt, schließlich gebracht wird. Ob diese Fahrt nun genauso stattgefunden hat oder auch nicht, ist nicht sicher verbürgt (wodurch Raum für behutsam und einfühlsam Fiktives entsteht), wohl aber, dass dieser umständliche Transport von Chinon nach Paris mit dem baldigen Tod des Malers geendet hat, da die erhoffte Operation in Paris keine Lebensrettung mehr bringen konnte.

Im Roman nun begegnen wir, auf der Folie seiner von seiner Lebensgefährtin Marie-Berthe Aurenche begleiteten letzten Fahrt, Kapitel für Kapitel (auf so kunstvoll wie plausibel verschlungene Weise) bestimmten früheren Lebenssituationen des ursprünglich aus einem Schtetl bei Minsk herstammenden Malers. Dabei entsteht ein sehr dichtes Bild; ein lebendiges Porträt dieses Malers und seiner Eigenart und seiner Stellung unter den Menschen und ein Bild von der oft recht verworrenen, nicht nur für diesen jüdischen Maler gefährlichen Zeitsituation.

Das rege Interesse an dieser Lektüre ist bei mir nie erlahmt, aber erst mit dem äußerst feinfühligen, ein indirektes, zeitlich versetztes Zwiegespräch zweier einander auch unausgesprochen Liebender montierenden 14. Kapitel („Mademoiselle Garde und das nichtige Glück“, ein Kapitel, das man indes nicht isoliert, sondern im Zusammenhang des Ganzen lesen sollte) habe ich den Roman zu lieben begonnen.

Es steht zu hoffen, dass der Roman Ralph Dutlis den Blick auf die geretteten Bilder Chaim Soutines neu zu beleben vermag bzw. allererst eröffnet.

Ralph Dutli: „Soutines letzte Fahrt“. Roman, Wallstein Verlag Göttingen 2013, 272 Seiten, 19,90 Euro.

geschrieben von Hans Hermann Pöpsel | 6. September 2013

In seiner Heimatstadt Leverkusen haben sie nicht nur ein Bronzeschild zu seinem Gedächtnis angebracht, nein, sogar eine Straße wurde im Jahre 2001 nach ihm benannt: Wolf Vostell, weltbekannter Künstler und auch Professor, 1931 in Leverkusen geboren und 1998 in Berlin gestorben, ist im Dortmundern Museum mit einigen hervorragenden Werken vertreten, und allein das scheint mir ein ausreichender Grund zu sein, mal wieder ins „U“ zu pilgern.

Straße in Vostells Geburtsstadt Leverkusen.

Ein Hauptthema im „Museum Ostwall im Dortmunder U“ sind Fluxus und Happening – Kunstbewegungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die unter anderem von Wolf Vostell vorangetrieben worden sind. Nach einer Verbindung von Kunst und Leben suchte man, „fördert die Nicht-Kunst-Realität“ hieß es sogar in einem Manifest von George Maciunas. Es entstanden also nicht nur Kunstobjekte, sondern vor allem Aktionskunst war gefragt.

Vostell wollte vor allem durch „aggressive Bildsprache“, wie es im Katalog heißt, Missstände benennen und Sozialkritik üben. Am beeindruckendsten scheint mir aber sein Rückgriff auf die Zeitgeschichte zu sein – nämlich in der Dortmunder Rauminstallation „Thermoelektrischer Kaugummi“. Die Installation mit dem seltsamen Titel assoziiert im Kopf sofort die Verbindung zu Bildern von Auschwitz, und wenn man über die am Boden verstreuten Esslöffel knirschend den Raum durchschreitet, kann es einem schon eiskalt über den Rücken laufen.

„So stellt Vostell die Frage nach der Verantwortung jedes Einzelnen für Tod und Leid“, schreiben die Museumsleute. Gerade in der Stadt Dortmund mit seinen aktuellen Naziaufmärschen sollte die Beschäftigung mit dieser Frage besonders wichtig sein.

geschrieben von Eva Schmidt | 6. September 2013

Andreas Rossmann, Foto: Anna Wolfinger

Sein Revier beginnt hinter der Ruhrtalbrücke, von auswärts mit dem Auto kommend. Hier fährt der NRW-Feuilletonkorrespondent in einen wichtigen Sektor seines Berichtsgebiets ein. Kunst und Kultur dieser Region sind Gegenstand seiner Reportagen und Rezensionen, die er seit über 20 Jahren für die FAZ verfasst. Nun hat Andreas Rossmann eine Auswahl davon unter dem Titel „Der Rauch verbindet die Städte nicht mehr“ als Buch im Verlag der Buchhandlung Walther König herausgebracht.

Der „Reiseführer fürs Handschuhfach“ ist illustriert mit Schwarzweiß-Fotografien aus dem Archiv von Barbara Klemm, entstanden zwischen 1974 und 1999, die dem Paperback einen eigenwilligen Retro-Charme verleihen. Gegliedert ist der Band nach Städten von B wie Bochum bis W wie Waltrop. Selbst versierte Ruhrgebietsbewohner können beim Nachbarn noch Neues entdecken.

„Der Rauch verbindet die Städte“ schrieb Joseph Roth 1926, doch seit er sich zum großen Teil in frische Luft aufgelöst hat, wo ist da das verbindende Element dieser zerklüfteten, postindustriellen und mit zahlreichen Kulturinstitutionen besiedelten Region? Was macht sie aus und wo scheitert sie? Mit großer Sympathie für ihre rauen Seiten und einem Scharfblick, der sich nicht scheut, zwischen Qualität und Kitsch zu unterscheiden, beschreibt Rossmann auf seiner Expedition im Land der aufgegebenen Fördertürme und Industriebrachen die Auswirkungen des vielbemühten Strukturwandels auf die kulturelle Identität des Ruhrgebiets.

Wenn es sein muss, macht sich der Kritiker auch zu Fuß auf den Weg, um auf Halden zu klettern oder Landmarken abzuwandern: „Oben angekommen, sieht der Wanderer sich einem unbekannten Ort ausgesetzt. Doch erst im dialektischen Umschlag vollendet sich die Kunst der Landmarke: Sobald der Besucher dem Hochpunkt, den sie einnimmt, den Rücken kehrt, eröffnet sich ihm ein Panorama des Ruhrgebiets, das auf den nur von hier aus möglichen zweiten Blick seine Zerrissenheit und Unfertigkeit, sein Pathos und seine Grandeur offenbart: Seine ,andere‘ Schönheit“, schreibt Rossmann.

Die Textstelle zeigt, was das Buch ausmacht: Der intellektuell-literarische Blick auf eine Kunst, bei der sich der Ruhrgebietsmensch oft weigert, sie als seine eigene oder für ihn geschaffene wahrzunehmen. Die er mitunter misstrauisch beäugt wie beispielsweise Serge Spitzers Spirale auf dem Kennedyplatz in Essen, die viele Bürger „weg haben“ wollten, weil sie sie hässlich fanden. Nach dem Motto: Das alte Eisen, da haben wir früher mit malocht, das soll jetzt Kunst sein?

So führt denn auch Rossmanns Lesung im Lehmbruck-Museum in Duisburg unweigerlich zu einer Diskussion unter den Zuhörern um das Selbstverständnis des Reviers und seiner Bewohner. Ist es nicht Zeit, endlich mit dem Montanindustrie-Kitsch Schluss zu machen? Ein Zuhörer fragt: Warum werde nicht mal die Architektur der Ruhruniversität Bochum als einem der größten Arbeitgeber der Stadt gewürdigt statt immer Zeche Zollverein, die überall als mediales Wahrzeichen herhalten müsse? So regiere das Klischee, das auf die Vergangenheit verweise und Auseinandersetzung mit dem tatsächlichen Strukturwandel in der Gegenwart verhindere.

„Warum wohnen Sie eigentlich nicht im Ruhrgebiet, sondern in Köln?“, möchte eine andere Zuhörerin von Rossmann wissen. Sie selbst ist gebürtige Kölnerin, die es unfreiwillig ins Revier verschlagen hat. Der Autor begründet dies mit seinen Anfangszeiten als Kultur-Kritiker, als er sich strategisch günstig zum WDR positionieren wollte. Einer seiner ersten Ruhrgebietsbesuche führte ihn allerdings zu einem Bewerbungsgespräch als Dramaturg ans Theater Dortmund. „Die haben mich zum Glück aber nicht genommen“, gibt er selbstironisch zu.

Doch vielleicht ist ja gerade eine Fernbeziehung in diesem Fall nicht das schlechteste: Mit ein wenig Abstand liebt es sich neugieriger, man teilt nicht den langweiligen, zuweilen schäbigen und profanen Alltag. Die angebetete „Metropole“ bleibt interessant, ihre Veränderungen aufregend, ihre Kapriolen energiestiftend – vor allem, wenn man sich schon so lange kennt.

Andreas Rossmann: „Der Rauch verbindet die Städte nicht mehr. Ruhrgebiet: Orte, Bauten, Szenen. Mit Photographien von Barbara Klemm. Verlag der Buchhandlung Walther König, 260 Seiten, 14,80 Euro

geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013

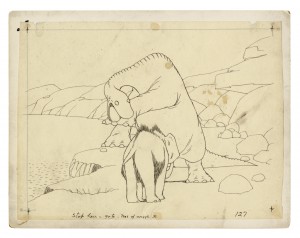

Als Zwanzigjähriger schlug der spätere Künstler, Tanzschöpfer und Theatermann Jan Fabre ein „Forscherzelt“ im elterlichen Garten auf und richtete darin ein Minilabor ein, um Insekten zu untersuchen.

Die ärmliche, eigen- und urtümliche, nahezu schamanisch wirkende Behelfs-Behausung ist jetzt als Installation in Fabres sorgsam inszenierter Recklinghäuser Ausstellung aus dem Frühwerk zu sehen. Die Zusammenstellung kreist mit etwa 120 Zeichnungen und 30 Kleinskulpturen um ein einziges, freilich vielgestaltig entfaltetes Thema, nämlich just Insekten.

Das Zelt des jungen Jan Fabre (Bild: Katalog)

Die Arbeiten aus den Jahren 1975 bis 1979 firmieren als Schau zu den Ruhrfestspielen, die traditionsgemäß am 1. Mai beginnen werden. Was da auf Wänden und in Vitrinen imaginär krabbelt und kreucht, könnte ausgesprochene Phobiker diesmal von einem Besuch der Kunsthalle abhalten. Doch anders als bei früheren Präsentationen aus Fabres Oeuvre, verzichtet man in Recklinghausen auf lebende Spinnen in einer abstrus anmutenden Modell-Landschaft, die sich vom Zirkus bis zum Sadomaso-Studio, vom Theatersaal bis zum Operationstrakt phantasiert. Belgische Tierschützer haben Fabre mit – um es mal mit der juristischen Formel zu sagen – „empfindlichen Übeln“ gedroht, also bleibt der große Schaukasten diesmal unbelebt.

Jan Fabre: Skulptur aus Insekt und Schreibfeder, 1976-79, Mixed media (Museum of Contemporary Art, Antwerpen)

Die Welt der Käfer und Spinnen wird hier dennoch erfahrbar als eigener Kosmos zwischen Naturgeschichte, mitunter bizarren Formensprachen, künstlerischem Schöpfergeist und quasi religiösen Deutungsmustern. Wer will, darf angesichts mancher Bilder des Antwerpeners Fabre sogar einen weiten Bogen zu den flämischen Altmeistern und ihren Vergänglichkeits-Darstellungen schlagen. Es wäre nicht allzu weit hergeholt, sondern wohl ganz im Sinne des Künstlers, der die Insekten ebenso als Instinktwesen (wiederkehrendes Zeichen dafür: die Nase) wie als naturbegabte „Handwerker“ mit veritablen Körperwerkzeugen betrachtet.

Jan Fabre: Spinnentheater, 1979 (Bild: Katalog)

Fabre war mit seiner Obsession familiär vorbelastet. Sein Vater war Biologe und Stadtgärtner. Ein angeblicher „Stief-Urgroßvater“ (oder auch nur Namensvetter?) hieß Jean-Henry Fabre und war ein führender Entomologe, also Insektenforscher, übrigens auf nobelpreisverdächtigem Niveau. Seiten aus den Büchern des Altvorderen werden gelegentlich zum Ausgangspunkt von Überzeichnungen durch Jan Fabre.

Vielfach hat Jan Fabre seine Bilder mit einer bestimmten Kugelschreiber-Marke zu Papier gebracht. Bei den einfachsten Motiven handelt es sich um spürbar spontane Ideenfindungen, noch nahe am halbbewussten Gekritzel, wie es beim Telefonieren entstandenen sein könnte, doch oft auch schon im frühen Stadium genialisch behaucht.

Jan Fabre: „Spinnenkoppenpoten“ (1979), Bic-Kugelschreiber auf Papier (Courtesy Stichting Kröller-Müller Museum, Otterlo)

Überaus erfindungsreich variiert Fabre die Facetten des Themas. So wird etwa der schon im alten Ägypten legendäre Skarabäus („Pillendreher“) gleich serienweise mit Assoziationen bis hin zur christlichen Symbolik aufgeladen. In einer anderen Serie lassen Gitternetz-Strukturen und Schraffuren die Insekten-Gestalten geheimnisvoll hervortreten.

Die von Insekten verfertigten, mikroskopisch feinen Gespinste und sonstige Hinterlassenschaften, etwa aus Häutungen, sind gleichfalls formprägende Elemente dieser filigranen Welt. In einigen Vitrinen finden sich überdies seltsame, surreale Mischwesen aus Insekten und Gegenständen wie Taschenlampenbirne, Knopfbatterie, Stempel, Stöpsel oder Rasierpinsel. Eine womöglich befremdliche Überschreitung der Schöpfung? Künstlich natürlich. Natürlich künstlich.

Der Künstler, Choreograph und Theatermann Jan Fabre (© Angelos bvba Stephan Vanfleteren)

Überhaupt ereignen sich hier unentwegt Metamorphosen, es ist ein ständiges Werden und Vergehen, ein endloser Schöpfungs- und Zerstörungsakt. Beim „Fest der kleinen Freunde“ (Serientitel) ergehen sich die Insekten in bunter Lust am schieren Dasein. Tod, wo ist dein Stachel?

Lachlust in der Insektenwelt: Jan Fabre „Feast of little friends“ (1977), Tinte/Wasserfarbe auf Papier (Courtesy Flemish Community, Museum of Contemporary Art, Antwerpen)

Ein gewisser Kern und Beweggrund von Fabres Schaffen mag sich in seinen frühen Werken zeigen, doch hat er seither meist ungleich aufwendiger und spektakulärer gearbeitet – mit einem Hang zum monumentalen Gesamtkunstwerk auch in Performances, Choreographien und Opern. Derzeit inszeniert er die Oper „The Tragedy of Friendship“ (Premiere in Paris am 29. Mai) über die schwierige Freundschaft zwischen Richard Wagner und Friedrich Nietzsche.

Jan Fabre: Insektenzeichnungen & Insektenskulpturen 1975-1979. Ausstellung der Ruhrfestspiele in der Kunsthalle Recklinghausen, Große-Perdekamp-Straße 25-27. Vom Sonntag, 21. April (Eröffnung 11 Uhr) bis zum 23. Juni 2013. Öffnungszeiten Di-So und feiertags 11-18 Uhr, öffentliche Führungen sonntags um 11 Uhr. Internet: http://www.kunst-in-recklinghausen.de/1%20Aktuell/2013_fabre.html

Auch in Wuppertal gibt es derzeit eine Fabre-Schau – aus dem neueren Werk: Im wunderschön gelegenen Skulpturenpark Waldfrieden werden bis zum 2. Juni 22 Bronzeskulpturen der letzten Jahre gezeigt.

geschrieben von Frank Dietschreit | 6. September 2013

„Hinter der Nebelwand im Gehirn / gibt es noch andere Gegenden, / die blauer sind, als du denkst“, heißt es in einem Gedicht des Autors, über den im biografischen Anhang des Lyrikbandes „Blauwärts“ behauptet wird, er sei „vor langer Zeit im Innern des Landes zur Welt gebracht und polizeilich gemeldet“ worden.

Und weiter im Zitat: „Bald lernte er Gehen, Lesen und Schreiben. Anfangs machte er von sich reden, schimpfte und ließ sich beschimpfen. Heute rühmt er sich seiner gusseisernen Gutmütigkeit“.

Hans Magnus Enzensberger war schon immer ein ironischer Flaneur, ein sanft lächelnder Beobachter politischer Aufgeregtheit und ein bissiger, unversöhnlicher Kommentator eines modischen Zeitgeistes, der sich stets genauso schnell wieder verflüchtigt, wie er aus dem Nebel der Mittelmäßigkeit aufgetaucht war. Doch jetzt, mit zunehmendem Alter, ist Enzensberger nicht nur mit enzyklopädischem Wissen und Weisheit gesegnet, sondern auch mit einer Gelassenheit, die ihn zu einem Buddha der Beharrlichkeit im unförmigen Brei der allgemeinen Banalität macht.

Der 83jährige Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer, Lyriker, Essayist und Erzähler ist seit Jahrzehnten einer der bedeutendsten Intellektuellen Deutschlands. Während anderen im Alter langsam die Worte ausgehen, läuft Enzensberger noch einmal zu ganz großer Form auf. Der Autor, der in den wirtschaftswunderlichen Jahren mit seinen politischen Gedichten die restaurativen deutschen Verhältnisse zum Tanzen brachte und zum Wortführer einer undogmatischen Studentenrebellion wurde, hat zuletzt mit einem poetischen „Album“ und mit satirischen „Lieblingsflops“, mit einer Polemik auf das „sanfte Monster Brüssel“ und kulturkritischen „Zwanzig-Minuten-Essays“ von sich Reden gemacht.

Jetzt also folgt ein furioser „Ausflug zu dritt“: Denn seine neuen Gedichte lässt Enzensberger vom Maler Jan Peter Tripp künstlerisch kommentieren. Wort und Bild kongenial kombiniert hat Gestalterin Justine Landat, die Textur und Bildsprache auf eigenwillige Weise miteinander ins Gespräch bringt. Tripps Bilder sind unabhängig von Enzensbergers Gedichten entstanden, sie illustrieren nicht, sondern durchdringen und übermalen den Text.

Sprechweise und Rhythmus variieren ständig, von kleinen, Haiku-artigen Gemeinplätzen bis zum großen Parlando des Langgedichts spielt Enzensberger mit allen Formen und Inhalten. Der Dichter spricht von unscheinbaren Nachbarn und ungebetenen Gästen, erinnert sich an tote Freunde und an seine Kindheit im Nationalsozialismus, er steht staunend vor einem „Dämonischen Enzephalogramm“, bekommt eine „Erleuchtung in der Besenkammer“, schaut der Seife dabei zu, wie sie immer weniger wird und schließlich „vollkommen verschwunden“ ist. In einem Gedicht über das „Gottesteilchen“ fragt er: „Warum wiegt etwas etwas / und nicht vielmehr nichts?“ Um das herauszubekommen, müssen wir mit Enzensberger „Blauwärts“ ziehen, denn in anderen Gegenden sieht die Geschichte anders aus: „von oben gesehen. Kühl und hell / schwerelos ginge dein Atem dort, / wo dein Ich nichts wiegt.“

Hans Magnus Enzensberger (mit Jan Peter Tripp und Justine Landat): „Blauwärts. Ein Ausflug zu dritt.“ Suhrkamp Verlag, Berlin 2013, 136 Seiten, 32 Euro.

geschrieben von Eva Schmidt | 6. September 2013

Was macht der Zugereiste, der Fremde an schmuddeligen Wintertagen in Düsseldorf? Wenn man nicht über die Rheinpromenade flanieren mag und Shopping auf der Kö zu teuer ist? Genau: Er geht in eines der hochkarätigen Museen der Kunststadt, spaziert in wohltuender Stille zwischen großformatigen Fotos umher, die sich realistisch geben, aber auf eine andere Wahrheit verweisen wollen. Die die Sehnsucht nach fernen Welten wecken und nach einem „höher hinaus“, nach einem Überschreiten der dörflichen Grenzen, nach einem Ende des kunstsinnigen Flüsterns.

Wie ein Fremdköper benimmt sich denn auch „Peer Gynt“ im Norwegerpullover (Olaf Johannessen) in den heiligen Hallen. Denn Staffan Valdemar Holm, der schwedische Ex-Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, hat Ibsens mythenbeladenem Helden in seiner neuesten Inszenierung ein Museum auf die Bühne gebaut. Lautstark streitet Peer dort mit der Mutter, sein ganzer Körper gespannt vor Aggressivität. Pöbelnd stört er den Hochzeitszug, ein Outlaw, den die Missbilligung der Gesellschaft zu besonders provozierendem Benehmen anstachelt. Doch es kommt noch besser: In ungezügeltem Trieb schändet er die Braut, stößt sie dann von sich. Wie ein reißender Wolf fährt er in die Herde der pietistisch korrekt gekleideten Trachtenmädchen, bespringt eine nach der anderen ohne zu ermüden. Doch auch das reicht ihm nicht. Wem das Menschsein zu eng wird, der sollte vielleicht ein Troll werden?

Staffan Valdemar Holm

Foto: Sebastian Hoppe

Es fällt schwer, als Zuschauer in Holms neuester Inszenierung nicht nach biographischen Anspielungen zu suchen: Aus gesundheitlichen Gründen hatte Holm Ende letzten Jahres seinen Posten als Intendant niedergelegt. Mit großer Offenheit hatte er über sein Burnout gesprochen und ebenso seinen Unmut über Sparmaßnamen und Auslastungsdruck öffentlich gemacht. In seiner Talkreihe „Gebrochen Deutsch“ thematisierte Holm mit feiner Ironie den „ausländischen“ Blick auf Düsseldorf, Merkwürdigkeiten, die Zugereisten auffallen, von den Hiesigen dagegen für selbstverständlich gehalten werden. So hat es „Peer Gynt“ nun in eine nordrhein-westfälische Kunstsammlung verschlagen – doch wie kommt er da bloß wieder raus?