Helmuth Macke stand stets im Schatten seines Cousins August – Jetzt holt das Kunstmuseum Ahlen seine Bilder ans Licht

Wenn ein Museum bestimmte Künstler präsentiert, so will es ihnen in aller Regel besondere Wertschätzung erweisen oder sie überhaupt erst aufwerten, auf sie aufmerksam machen. Häufig könnte das Motto lauten: Seht her, diese Kunst wird bisher weithin unterschätzt, wir wollen dies ändern. So auch jetzt im Kunstmuseum Ahlen, wo Helmuth Macke in den Blickpunkt rückt, der Cousin des vier Jahre älteren, ungleich berühmteren August Macke.

Die Ahlener Schau ist zweite Station einer fünfteiligen Tournee mit jeweils wechselnden Werkschwerpunkten. Anlässe waren der 125. Geburtstag und der 80. Todestag Helmuth Mackes (1891-1936). Auf Konstanz (schon vorbei) und Ahlen folgen noch Penzberg, Erfurt und das August Macke Haus in Bonn.

Eine Frohnatur und ein Grübler

Ahlen ist mit von der Partie, weil es einschlägigen Eigenbesitz auch aus Mackes Umfeld vorweisen kann und weil der scheidende Museumsleiter Burkhard Leismann das Werkverzeichnis Helmuth Mackes erarbeitet; ein Projekt, das noch nicht abgeschlossen ist. Seit rund 30 Jahren bewegt sich Leismann, der nun quasi nach und nach in den Ruhestand geht, forschend auf Helmuth Mackes Spuren. Mit der jetzigen Ausstellung schließt sich also ein Kreis. Dass Leismann sich vollends aus dem Kunst-Kontext zurückzieht, mag man freilich kaum glauben.

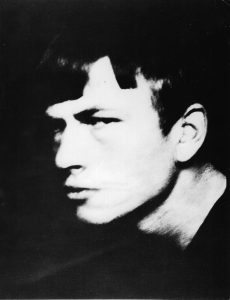

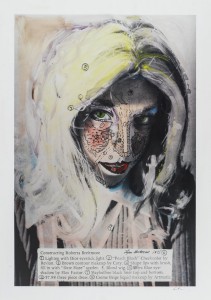

Der scheidende Ahlener Museumsleiter Burkhard Leismann und die Kuratorin Ina Ewers Schulz vor Helmuth Mackes „Selbstporträt mit Palette“, um 1910/11 (Öl auf Leinwand / Kunstmuseum Krefeld – Foto: Bernd Berke)

Helmuth und August Macke also. Die beiden haben stets freundschaftlich aneinander Anteil genommen, doch waren sie von sehr unterschiedlicher Gemütsart. Während der in Meschede geborene August Macke als Frohnatur galt, war der aus Krefeld stammende Helmuth Macke eher grüblerisch veranlagt. Immer wieder plagten ihn Selbstzweifel und Existenzängste. Bis heute steht er im Schattenbereich der Kunstgeschichte. Man fragt sich angesichts seiner Bilder, warum das so gekommen ist. Es hätte vielleicht nicht sein müssen.

Fast das ganze Frühwerk im Krieg zerstört

Schon mit 15 verließ Helmuth Macke die Schule, er hatte nicht einmal das „Einjährige“ (Realschulabschluss); ein Manko, das ihm später noch zu schaffen machen sollte. Immerhin kam er als junger Mann in Krefeld zeitig mit der künstlerischen Moderne in Berührung. Die dortige Kunstgewerbeschule, wo der Niederländer Johan Thorn-Prikker (der u. a. auch in Hagen wirkte) sein Lehrmeister war, öffnete sich den damals neuesten Strömungen aus Frankreich viel bereitwilliger als etwa die Akademie in Düsseldorf, die auf ältere, größtenteils verkrustete Traditionen hielt. Dort studierte August Macke also eher auf althergebrachte Art. Was die Moderne anging, hatte Helmuth anfangs einen gewissen „Vorsprung“. Doch was half’s?

Es ist, als hätte das Unglück Helmuth Macke auch noch nach dem Tode verfolgt. Fast sein gesamtes Frühwerk ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Kuratorin Ina Ewers Schultz hat natürlich versucht, Raritäten aus den Anfangszeiten zeigen zu können, doch deren (Privat)-Besitzer mochten sich nicht von ihren Stücken trennen. Daher setzt diese Ausstellung erst um 1910 ein.

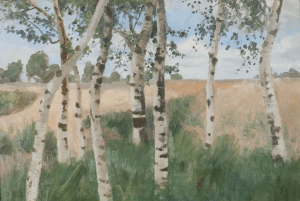

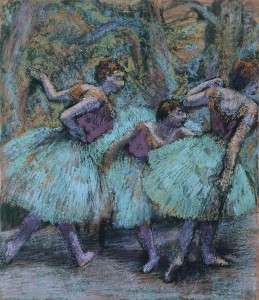

Kurz zuvor hatte Helmuth Macke am Tegernsee Künstler wie Franz Marc, Marianne von Werefkin, Jawlensky, Kandinsky und Gabriele Münter kennen gelernt – sozusagen die erste Riege der damaligen Avantgarde. Am Tegernsee entstand z. B. Helmuth Mackes Gemälde „Heuhocken in Sindelsdorf“ (um 1910) mit seiner durchaus eigenwilligen Formfindung und Farbigkeit. Im „Selbstporträt mit Palette“ (um 1910/11) zeigt er sich noch geradezu trotzig selbstbewusst.

Hernach begegnete er in Berlin ja auch noch den Künstlern der „Brücke“-Vereinigung und freundete sich speziell mit Erich Heckel an. An hochkarätigen Inspirationen und an prominentem Zuspruch hat es mithin nicht gemangelt. Helmuth Macke gehörte einem regelrechten „Netzwerk“ an. Doch im Nachhinein scheint es, als sei er so etwas wie das schwächste Glied in der Kette gewesen.

Nirgendwo angekommen

Der schwerblütige Mann war keiner, der sein Glück beim Schopfe packte. Auch waren es mörderische Zeiten. Durch den Ersten Weltkrieg verlor er zwei seiner besten Gefährten, den Cousin August Macke und Franz Marc, der eine 27, der andere 36 Jahre jung. Helmuth Macke selbst wurde kriegsverletzt und erkrankte auf dem Balkan an Malaria. Seine Ortswechsel in all den folgenden Jahren wirken plan-, rast- und ruhelos, ja letztlich sogar im Wortsinne ortlos, als wäre er nie irgendwo richtig „angekommen“. Es wäre eine Frage von beträchtlicher Tragweite, ob dies auch die Kraft seiner Kunst geschmälert hat.

Die Ahlener Ausstellung umfasst rund 130 Bilder, etwa 80 stammen von Helmuth Macke und 50 von Freunden und Weggefährten aus dem Umkreis des Expressionismus. Zu nennen sind beispielsweise der schon erwähnte, einflussreiche Lehrer Johan Thorn-Prikker, sodann Heinrich Campendonk (ebenfalls Schüler bei Thorn-Prikker), Wilhelm Wieger und Heinrich Nauen. An mehreren Stellen sind auch einzelne Bilder von August Macke im Vergleich zu sehen. Und man kann nicht auf Anhieb sagen, dass er seinen Cousin Helmuth bei weitem überragt hätte, der sich nach 1914 übrigens intensiv um den Nachlass von August gekümmert hat.

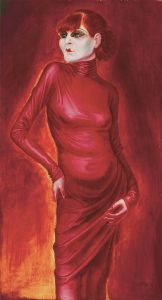

Überhaupt ergeben sich hie und da ebenbürtige „Dialoge“, so etwa, wenn Katzen-Studien von Franz Marc, August und Helmuth Macke nebeneinander hängen. Oder wenn eine Serie von Badenden ahnen lässt, wie sehr sich Helmuth Macke ein zentrales Thema der „Brücke“-Künstler anverwandelt hat, das ihm zuvor fremd gewesen sein mag. Auch als Porträtist hat Helmuth Macke, wie hier mehrmals zu gewärtigen ist, Außerordentliches vermocht. Diese Bildnisse sind ausgesprochen lebendig und erfassen spürbar das Wesentliche.

Unterwegs zur Neuen Sachlichkeit

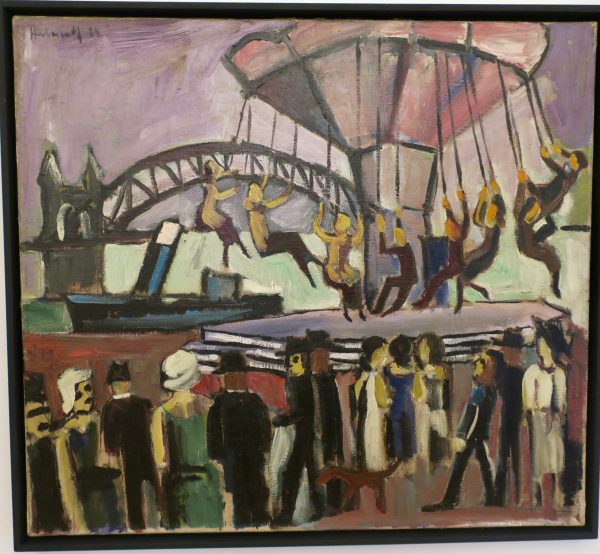

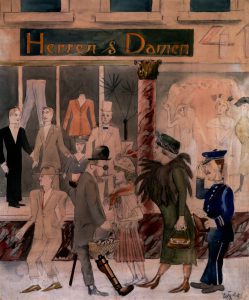

Wenn es dann auf den Stilwandel vom Expressionismus hin zur Neuen Sachlichkeit zugeht (generell eine hochinteressante, noch zu wenig erforschte Phase der Kunstgeschichte), hat Helmuth Macke gerade an den epochalen Schnitt- und Wendepunkten einige bemerkenswerte Bilder geschaffen. Am rätselhaft melancholischen „Paar am Tisch“ (1924) und am rasanten Auf und Ab beim „Karussell am Rheinufer“ (1924) wird man sich nicht so schnell sattsehen. Rein „sachlich“ gerierte er sich sowieso nicht, immer behielt er lyrische Momente bei.

Das Exponat mit dem größten Volumen ist indes kunsthandwerklicher Art: Ab 1925 schuf Helmuth Macke jenes apart blau grundierte und symbolträchtig bemalte Schlafzimmer-Ensemble (Bett, Kommode, Nachttisch, Spiegel, Schreibtisch und Stühle), das sich heute im Besitz eines Kunsthändlers befindet und – wie man gerüchteweise hört – für etwa 150.000 Euro auf den Markt kommen soll.

Ein Schlafzimmer für Dortmund?

Gelinde Überraschung: Indirekt hat dieses Schlafzimmer mit Dortmund und dem Museum Ostwall zu tun. Entstanden ist es nämlich für den Sommersitz des Maschinenfabrikanten Karl Gröppel am Chiemsee. Gröppel sammelte seinerzeit Kunstwerke der Avantgarde – und 1957 kaufte just das Ostwall-Museum das bedeutende Konvolut von rund 200 Werken an. Die Kollektion bildet den Kernbestand des Dortmunder Hauses.

Helmuth Macke: „Blaues Zimmer“ (achtteiliges Schlafzimmer-Ensemble), für das sich im Hintergrund auch ein TV-Kameramann interessiert. (Artax Kunsthandel KG) (Foto: Bernd Berke)

Burkhard Leismann hält dafür, dass das von Helmuth Macke für Gröppel geschaffene Mobiliar ein idealer Zukauf für Dortmund wäre. Ergänzend wäre anzumerken, dass es nicht nur zum Geist des Ostwall-Museums, sondern wahrscheinlich auch gut zu den Sammelschwerpunkten des Dortmunder Museums für Kunst und Kulturgeschichte sich fügen würde. Fein. Jetzt müsste nur noch jemand den Dortmundern mal eben 150.000 Euro plus minus X anreichen…

Rätselhafter Tod im Bodensee

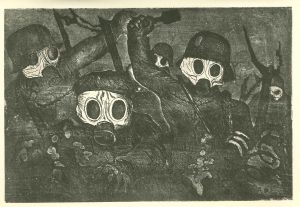

Zurück zu Helmuth Macke, dessen Tod bis heute rätselhaft anmutet. 1933 war er an den Bodensee gezogen. Der ohnehin zu Depressionen neigende Künstler litt am Unwesen der NS-Zeit und sah sich in die innere Emigration gedrängt.

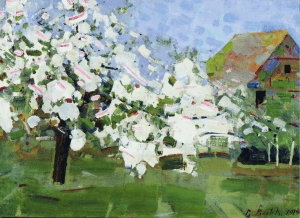

Das eigentlich so idyllische Bodensee-Gemälde „Segelboot und badende Frauen“ (1933/36) wirkt unversehens wie ein Menetekel, wenn man dies weiß: Am 8. September 1936 ging Helmuth Macke mit einem Freund auf Segeltörn über den – je nach Wetterlage – manchmal äußerst tückischen Bodensee. Als ein Gewitter aufkam, kenterte das Boot. Der Freund konnte sich mit knapper Not retten, der geübte Schwimmer Macke nicht. Die näheren Umstände sind nie hinreichend geklärt worden. Es hört sich fast an wie ein Stoff für Martin Walser. Man könnte über einen kaschierten Freitod spekulieren. Man kann es aber auch bleiben lassen.

Helmuth Macke. Im Dialog mit seinen expressionistischen Künstlerfreunden. 19. Februar bis 1. Mai 2017. Kunstmuseum Ahlen, Museumsplatz 1/Weststraße 98, 59227 Ahlen/Westfalen. Geöffnet Mi-Fr 14-18, Sa/So/Feiertage 11-18 Uhr, Mo/Di geschlossen. Tageskarte 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Katalogbuch 24,80 Euro.