Ein Wrack namens Scarpia – Gelsenkirchen zeigt „Tosca“ in ungewöhnlicher Lesart

Für Scarpia (Aris Argiris, v.) ist das „Te Deum“ ein einziges Höllenspektakel. Foto: Pedro Malinowski

Der Mann ist am Ende. Ein Wrack, wie er dasteht, etwas gebeugt, mit strähnigen Haaren, von Dämonen besessen, von einer Obsession getrieben. Sein erster Auftritt ist so, als hätte ihn die nahe Menschenmasse ausgespien. Und dieser müde Außenseiter soll der gefürchtete Baron Scarpia sein? Der Polizeichef Roms als fieser Strolch? Das ist mal eine Umdeutung in Giacomo Puccinis Oper „Tosca“, die wir so noch nicht gesehen haben.

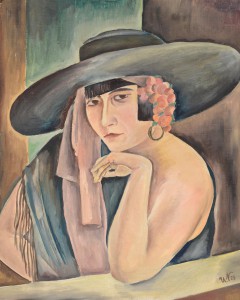

Regisseur Tobias Heyder zeichnet am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen (MiR) für diese Lesart verantwortlich, und so wie Scarpia ganz artfremd als schmieriger, gebeutelter Strippenzieher dasteht, sind auch die anderen Hauptfiguren dieses Dreiecksdramas mit politisch-historischem Hintergrund relativ frei ausgestaltet. Tosca zeigt kaum Spuren innerer Verletzbarkeit, ihre Eifersucht ergeht sich bisweilen in seltsam maskulinen Posen, ihre Rache (Scarpias Ermordung) speist sich nur aus milder Verzweiflung und gebremstem Furor. Ihr Geliebter, der Maler Cavaradossi schließlich, ist ein eher ungelenker, fast nüchterner Antiheld, ein Freigeist der naiven Art, der seinem politisch verfolgten Freund Angelotti nahezu geschäftsmäßig hilft.

Jeder leidet für sich allein, scheint das Fazit der Regie, zumal die Interaktion der Beteiligten mehr nebeneinander her läuft, mit geringen Blickkontakten und einer nahezu aseptischen körperlichen Nähe. Tosca in Scarpias Armen, die Erfüllung seiner Obsession, wirkt wie pure Hilflosigkeit, nicht wie die pralle Gier. Und wenn die Frau ihrem vermeintlichen Bezwinger das Messer in die Rippen stößt, fehlt der Szene die Eiseskälte der Täterin ebenso wie die Schockstarre des Opfers.

Toscas Paralyse hingegen setzt erst ganz zum Schluss ein. Wenn sie feststellen muss, dass ihr Geliebter nicht zum Schein, sondern tatsächlich erschossen wurde. Dann zieht und zerrt sie an ihm herum, die Menge, die bereit ist, sie zu lynchen, nicht mehr beachtend. Der Sprung der Tosca von der Engelsburg fällt aus.

Tosca (Petra Schmidt) und der von der Folter gezeichnete Cavaradossi (Derek Taylor). Im Hintergrund Scarpias Helfer Spoletta (William Saetre). Foto: Pedro Malinowski

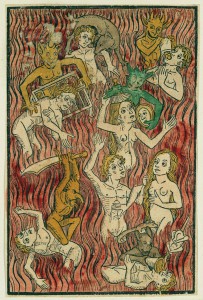

Darüber mag mancher im Publikum die Nase rümpfen wie auch über Scarpias Deformation, die bisweilen in tranceartige Zustände mündet. Verbunden damit sind indes starke, teils verstörende Bilder. Nicht nur in dem Sinne, dass der Maler Cavaradossi riesige Gemälde mit nackten Frauen produziert – Ausstatter Tilo Steffens hat ein entsprechend großformatiges Exponat auf die Bühne gewuchtet, das „Nudes“ im Stile Helmut Newtons zeigt. Sondern auch dergestalt, dass das berühmte „Te Deum“ zum Finale des 1. Aktes zum Höllenspektakel wird, als hätte Hieronymus Bosch seine Gespenstergestalten losgelassen. Scarpia, so ist wohl die Botschaft, hat sich dunklen Mächten hingegeben. Die Symbolkraft des Katholizismus ist für ihn einzige Pein.

Dazu passt, dass im 2. Akt, in seinem Palast, die Gemälde alter Meister abgehängt sind. Der Gott anrufende Chorgesang, der zwischenzeitlich erklingt, dröhnt dem Finsterling in den Ohren. Mag er auch Trost suchen in den Armen einer Nonne (eines Engels?) und dabei der „Erbarme Dich…“-Arie aus Bachs „Matthäuspassion“ lauschen, Frieden findet dieser Mensch im Diesseits wohl nicht mehr. Und sein Tod wird einhergehen mit dem Ende der Despotie in Rom, eingeleitet durch Napoleons Sieg. Die Exekution Cavaradossis, das Übermalen seiner Nackten, ist nur ein letztes Aufzucken des alten Regimes.

Insofern hat diese Produktion durchaus politischen Charakter. Wenn dieser auch durch die Personenführung nicht explizit beglaubigt wird. Andererseits versagt sich Regisseur Tobias Heyder die konsequente Psychologisierung.

Neben Scarpia wirken seine Gegenspieler blass. Sollte also Puccinis Oper hier lieber „Scarpia“ heißen? Ganz falsch wäre das nicht. Denn ein musikalisches Gerüst dieser Verismo-Oper sind gewiss die wuchtigen Akkordschläge, die den Bösewicht kennzeichnen. Andererseits hat der Komponist sein Werk mit sanfter Liebeslyrik ausklingen lassen – ein Zeichen der Hoffnung gegen die brutale Despotie.

Wuchtige Dramatik und sensible, leidenschaftliche Schwingungen: Das klingende Spektrum ist bei Dirigent Rasmus Baumann und der Neuen Philharmonie Westfalen in allerbesten Händen. Hier spielen sich aller Hass, alles Aufbegehren und innige Liebe ab. Entäußerungen, die der Regisseur den Figuren teils versagt, haben ihren Platz in der musikalischen Umsetzung. Der tönende Bruitismus ist von unglaublicher Schärfe. Die Mordszene (Tosca-Scarpia) gewinnt nur im Orchester wirklich erschreckende Kontur. Im Graben wüten die emotionalen Wechselbäder.

Mithalten kann da nur Aris Argiris als Scarpia. Die baritonale Mittellage verfügt über schneidende Kraft. Doch fehlt der Stimme einerseits dämonische Tiefe, zum anderen das schmierige Parlando eines Gauners. Derek Taylor singt den Maler höhensicher, wirkt gleichwohl angestrengt. Große, frei gestaltete Legatobögen sind seine Sache nicht. Da hat Petra Schmidt in der Titelpartie durchweg mehr zu bieten. Leuchtende Glut, ein Mezzoton zum Fürchten, schöne Stimmführung. Schade nur, dass ihre große Arie „Vissi d’arte“ so gleichförmig und introvertiert klingt. Aber das passt ja wohl zum Ansatz der Regie.

Der große, in sich gerundete Wurf ist die Gelsenkirchener „Tosca“ also nicht. Eher der, durchaus diskussionswürdige, Versuch einer unkonventionellen Annäherung. Gleichwohl gilt: Unbedingt hingehen, allein schon wegen des famosen Orchesters.

Nächste Aufführungen: 27. Dezember 2015 (15 Uhr), 2. Januar, 14. Januar, 16. Januar und 5. Februar 2016 (jeweils 19.30 Uhr). Infos: http://www.musiktheater-im-revier.de/Spielplan/Oper/Tosca/

Sich in Faultiere und Birnen einfühlen – ja, selbstverständlich geht das!

Weckerbrüllt! Uff… nur… ne Viertelstunde noch… konzentriert schlafen (jawoll, das geht)…

…wenn dann Kater Schorsch sein aggro-beleidigtes MRRRRRAAUU! MRRRRRAAUU! MRRRRRAAUU! raushaut ohne Luft zu holen, weil er der Meinung ist, daß er sogleich Hungers stirbt, wenn ich ihn nicht sofort fütter (Essenszeit für ihn in zwei Stunden!), hau ich mein 100% aggro RUHEJETZTVERDAMMTESCHEIßE! raus, daß die metallenen Bettpfosten mitsingen.

Es kümmert ihn zwar keinen feuchten Kehricht, aber immerhin hab ich das erhebende Gefühl, daß mir wenigstens ein Ding auf Erden Resonanz gibt – und wenn’s nur die Bettpfosten sind.

Wenn ich dann allerdings zB versuche, mich in ein Faultier einzufühlen, weil ich einen Faultiershirtentwurf machen muß und das Vieh so richtig schön faul werden soll oder das gleiche in drei Birnen für eine Auftragszeichung, damit da auch wirklich die richtige Geschichte erzählt wird mit dem Obst (ja freilich kann man sich in Birnen einfühlen. Bin ich Künstler oder Hobby-?) und der schwarze Pelzsatan legt dann los mit seinem Geschrei (wofür er in 99% aller Fälle exact (ja, mit »c«)) den richtigen Zeitpunkt findet und auch nicht eher aufhört, bis ich entweder keine Zeit mehr hab oder mir auch noch das letzte bissl Muse zerrüttet ist), packt mich einfach nur noch tiefste Verzweiflung und eine Stimme fragt in mir:

»Was hätt Picasso an meiner statt getan? Oder Matisse? Oder Cezanne? Oder Christian Schad? Oder…« (Zwischenruf einer anderen Stimme: »Charles Manson?«) und es antwortet: »Sie wären ins Atelier gegangen und wenn sie da schon gewesen wären, in ’n anderes.«, dann kommentiert die nächste: »Thomas, schreib auf deinen ‹Ziele 2016›-Zettel ganz oben, ganz groß: ‹1. Viel Geld verdienen, 2. Atelier mieten›.«

Done.

(Also das mit dem Zettel.)

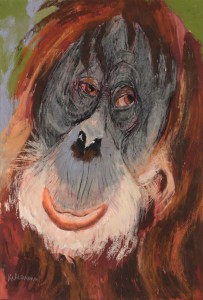

Liebevoll-ironische Würdigung des Künstlers: Tilman Spengler über Jörg Immendorff

Jörg Immendorf war (und ist) einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart. Sein Schaffen umfasst Malerei, Bildhauerei, Grafik und Aktionskunst. Er starb 2007, in seinen letzten Jahren galt er als Begründer einer neuen deutschen Historienmalerei, immer aber hatte sein Werk politischen Bezug und gesellschaftskritischen Inhalt. Bevor er an amyotrpher Lateralsklerose („ALS“) erkrankte, führte er ein schonungsloses, in der Außenwirkung ab und an auch exzessives Leben. Ausgelassen hat er jedenfalls wenig.

Der gebürtige Oberhausener Tilman Spengler ist ein vielfach ausgezeichneter deutscher Publizist. Einem breiterem Publikum ist der studierte Politikwissenschaftler und Sinologe wohl durch die Fernsehreihe „Klassiker der Weltliteratur“ bekannt.

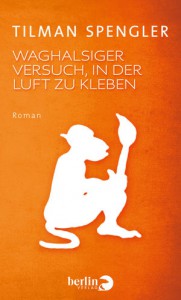

Mit seinem Buch „Waghalsiger Versuch, in der Luft zu kleben“ hat Tilman Spingler nun seinem verstorbenen Freund Jörg Immendorf eine ganz besondere Schrift gewidmet. Es ist eher eine fiktionale als klassische Biographie, aber von Wahrheit und Wahrheiten geprägt. Spengler zeichnet ein persönliches und sicher gerade dadurch wahrhaftiges Bild des Jörg Immendorff und der Zeit, in der der Künstler lebte, an der er litt und die er prägte.

Mit seinem Buch „Waghalsiger Versuch, in der Luft zu kleben“ hat Tilman Spingler nun seinem verstorbenen Freund Jörg Immendorf eine ganz besondere Schrift gewidmet. Es ist eher eine fiktionale als klassische Biographie, aber von Wahrheit und Wahrheiten geprägt. Spengler zeichnet ein persönliches und sicher gerade dadurch wahrhaftiges Bild des Jörg Immendorff und der Zeit, in der der Künstler lebte, an der er litt und die er prägte.

Das Buch gliedert sich in 15 Tableaus, beginnend mit der Taufe Immendorffs, endend mit seiner Trauerfeier. Jede Station ist eine Hommage an den großen Künstler. Nicht moralinsauer, auch nicht moralisierend, sondern – schlicht und einfach vergnüglich. Spengler beherrscht die große Kunst des zärtlich-ironischen Erzählens, der waghalsige Versuch würdigt Immendorff ebenso, wie er ihn und den um ihn herum irrlichternden Politik- und Kulturbetrieb auf die Schippe nimmt. Man spürt die Verehrung, aber auch die Freundschaft, die Spengler Jörg Immendorff entgegenbringt, in jeder Zeile. Ebenso wie das Vermissen.

Spengler schreibt Immendorff folgende Interpretation des Begriffes Kunst zu: „Wenn man beim Betrachten oder Hören oder auch beim Lesen eines Werkes der Kunst nicht an Kunst denken muss, und zwar keine einzige, nicht einmal den Bruchteil einer Sekunde lang, erst dann begreift man Kunst.“ Immendorffs Werke waren so, genau so. Man sah seine Werke und dachte nicht darüber nach, wie der Künstler das wohl und womit geschaffen hat, sondern man war davon berührt (oder auch nicht) und dachte darüber nach, wie man mit dem, was dieses Werk einem sagte, umgehen wolle. Immendorffs Kunst war alltagstauglich in einem guten Sinne.

Eine persönliche Anmerkung: Im dänischen Blavand steht an dem Strand, an dem sich Nordsee und Wattenmeer trennen, ein alter Bunker. Diesen Bunker ziert – siehe Foto – ein Graffito von Jörg Immendorff, dem Cover des Buches verwandt. Ich fand es in einem Urlaub dort großartig, jeden Tag daran vorbeizugehen und es sprach mich, die ich vieles, aber keine Kunstkennerin bin, auf eine sehr besondere Weise an. Wir betitelten das Graffiti als den „Friedensaffen“ und ganz gleich, was immer Immendorff auch zu diesem Zeichen bewog, das ist für mich Kunst, die mich berührte und die ich für mich begreifen konnte.

Genauso ergeht es einem nun mit dem Buch Tilman Spenglers. Man liest es gerne, man liest es neugierig, man denkt über den Künstler und seine Intentionen nach. Eines der schönsten, liebevollsten Bücher des Jahres.

Tilman Spengler: „Waghalsiger Versuch, in der Luft zu kleben“. Berlin Verlag, 160 Seiten, 18 €.

Rückkauf für Dortmund – ein lange verschollenes Gemälde und viele Geschichten

„Wir sind jetzt heiß geworden“, sagt Klaus Fehlemann mit leicht ironischem Beiklang. Wenn ein distinguierter Mensch wie Dortmunds ehemaliger Stadtdirektor sich so kräftig ausdrückt, dann muss wohl etwas besonders Erfreuliches, ja Herzwärmendes geschehen sein; etwas, das möglichst eine Fortsetzung finden sollte…

Heinrich Nauens Bild „Sonnenblumen mit welker Kresse“ (um 1924), enthüllt: Stadtdirektor und Kulturdezernent Jörg Stüdemann mit der Provenienzforscherin Dr. Ulrike Gärtner und Klaus Fehlemann (re.), dem Vorsitzenden der Freunde des Museums Ostwall. (Foto: Bernd Berke)

Fehlemann ist heute Vorsitzender des Vereins Freunde des Museums Ostwall, welches sich bekanntlich im Dortmunder „U“ befindet. Dem Freundeskreis ist es jetzt gelungen, ein lange verschollenes, doch staunenswert gut erhaltenes Bild für Dortmund zurückzukaufen: Bis 1937 hatte Heinrich Nauens Gemälde „Sonnenblumen mit welker Kresse“ (entstanden um 1924) zur Sammlung des damaligen Dortmunder Museums für Kunst und Kulturgeschichte am Ostwall gehört.

Unverhofft wieder auf dem Markt

Doch im August 1937 wurde das Stillleben des rheinischen Expressionisten Nauen (1880-1940) – wie so viele andere Kunstwerke in ganz Deutschland – von den Nazis im Rahmen einer schändlichen Maßnahme als „Entartete Kunst“ beschlagnahmt und aus dem Museum entfernt. Nach einem erfolglosen Verkaufsversuch im Auftrag des NS-Propagandaministeriums verlor sich die Spur des Bildes für viele Jahrzehnte. Irgendwann muss es in niederrheinischen Privatbesitz gelangt sein.

Just im November 2015, also etwas über 78 Jahre nach der Beschlagnahme, tauchte das Werk unverhofft wieder auf dem Kunstmarkt auf. Der wertvolle Hinweis aufs Angebot einer Düsseldorfer Kunsthandlung kam von einem aufmerksamen Nutzer der Internet-Seite www.alfredflechtheim.com.

Zweifelsfrei echt

Dann ging alles sehr rasch: Sehr zügig konnte die erfahrene Dortmunder Provenienzforscherin Dr. Ulrike Gärtner das Bild zweifelsfrei identifizieren und zuordnen. Eine Schwarzweißfoto von 1926 wies die Richtung, auf der Gemälde-Rückseite war die passende, allzeit unveränderte Inventarnummer zu finden, auch die Signatur und weitere Merkmale stimmten.

Flugs handelten daraufhin auch die Freunde des Museums, die das – auch von anderen Interessenten ins Auge gefasste – Bild binnen 98 Stunden für eine Summe erwarben, über die Stillschweigen vereinbart wurde. Sie liegt „im unteren fünfstelligen Bereich“.

Heinrich Nauen: „Sonnenblumen mit welker Kresse“, um 1924 (Museum Ostwall/Foto: Sascha Fuis Photographie, Köln)

Man mag unter ethischen und rechtlichen Gesichtspunkten darüber sinnieren, warum für die Stadt ein Werk zurückgekauft werden muss, das ihr doch eigentlich gehört hat. In der Praxis geht es wohl nicht anders. Apropos Legalität: Die NS-Machthaber hatten die Beschlagnahmung der als „entartet“ verfemten Kunstwerke rein formaljuristisch durch ein Gesetz vorbereitet. Kaum zu glauben, was im Namen des (gebeugten) Rechts möglich war…

Alfred Flechtheims Verbindung zur Stadt

An das Bild knüpfen sich noch weitere Geschichten, beispielsweise diese: Es kam durch den damals wohl wichtigsten deutschen Kunsthändler nach Dortmund. Alfred Flechtheim betrieb avancierte Galerien in Düsseldorf und Berlin. Er war mit dem damaligen Dortmunder Museumsdirektor Prof. Braun befreundet, dem er auch manche Schenkung zukommen ließ.

Was wahrlich nicht allgemein bekannt ist: Sowohl Flechtheims Mutter als auch seine Frau stammten aus Dortmund. Da kann man geradezu in lokalen Zusammenhängen schwelgen: Ursprünglich Getreidehändler, hatte Flechtheim häufig an der Dortmunder Getreidebörse zu tun, der größten des Ruhrgebiets. Hier lernte er das Regionalgericht Pfefferpotthast schätzen. Auch zählte der Förderer des zeitweise weltmeisterlichen Boxers Max Schmeling Sportereignisse in der Dortmunder Westfalenhalle zu seinen liebsten Freizeitvergnügen.

Weitere Werke auf der Verlustliste

Zurück zu Heinrich Nauens farbkräftigem Bild, das sich bestens zum expressionistischen Schwerpunkt des Museums Ostwall und speziell zu vier bereits vorhandenen Nauen-Zeichnungen fügt. Dortmunds Stadtdirektor und Kulturdezernent Jörg Stüdemann sowie Regina Selter (kommissarische Leiterin) und Dr. Nicole Grothe (Sammlungsleiterin) vom Ostwall-Museum zeigten sich denn auch hoch erfreut übers vorweihnachtliche Bildergeschenk, das heute mit gemessener Feierlichkeit in der Restaurierungswerkstatt des Dortmunder „U“ enthüllt wurde. Medienleute mögen solche Momente. Irgendwie.

Thema erschöpft? Nein, immer noch nicht ganz: Schon lange zuvor sind drei Gemälde von Christian Rohlfs in die Stadt zurückgekehrt. Doch auf der Liste der 1937 beschlagnahmten und seither verschollenen Kunstwerke aus Dortmunder Besitz stehen noch weitere 7 Gemälde, 81 Grafiken, 25 Grafikmappen und eine Skulptur. Besagte Provenienzforscherin Dr. Ulrike Gärtner spürt übrigens nicht nur detektivisch den verschlungenen Wegen dieser Bilder nach, sondern versucht auch zu ermitteln, welche „Raubkunst“ die Stadt ihrerseits eventuell an rechtmäßige Besitzer bzw. deren Erben zurückgeben muss. Ein weites Feld.

So. Nun aber genug der vielfältigen Verzweigungen. Jetzt wollen Sie das Werk von Heinrich Nauen wahrscheinlich bald in Dortmund besichtigen, nicht wahr? Schade, aber das wird nicht gehen. Zuerst muss es restauriert und neu gerahmt werden. Es soll, so die bisherigen Pläne, erst nach der nächsten Umsortierung der Schausammlung zu sehen sein, so ungefähr im Frühjahr 2017. Vielleicht geht’s ja doch ein bisschen früher?

_____________________________________________

Ein Hinweis zur genaueren (vergrößerten) Betrachtung des Gemälde-Fotos findet sich hier.

„Platz des europäischen Versprechens“ – Jochen Gerz‘ Konzeptkunstwerk wird in Bochum eröffnet

Die Idee von Europa steht mehr denn je auf dem Prüfstand. Gastautorin Isabelle Reiff über Jochen Gerz‘ Konzeptkunstwerk „Platz des europäischen Versprechens“, das nach rund zehn Jahren Vorbereitung am kommenden Freitag in Bochum eröffnet werden soll – offenbar genau zur rechten Zeit.

Erst der drohende Grexit, jetzt Flüchtlingskrise und Terroralarm. Eine harte Bewährungsprobe für Europas Selbstverständnis: Machen wir die Grenzen dicht, aber TTIP & Co. klar? Oder beziehen wir Stellung gegenüber den USA und tragen Verantwortung als Mitverursacher der Konflikte im Nahen Osten?

„Die Teilung der Welt in Künstler und Betrachter gefährdet die Demokratie“, sagt der Konzeptkünstler Jochen Gerz; ebenso wie die Teilung in Regierung und Regierte.

Jochen Gerz: „Platz des europäischen Versprechens (2004-2015), Bochum. (© Jochen Gerz, VG Bild-Kunst, Bonn 2015. Courtesy: Gerz studio, www.jochengerz.eu. Foto: Ayla Wessel, Bochum)

Könnte es einen passenderen Zeitpunkt geben, um einen Ort einzuweihen, der „Platz des Europäischen Versprechens“ heißt? Die Rede ist vom Platz vor einem geschichtsträchtigen Sakralbau: Der Glockenturm der Christuskirche war das einzige Bauwerk in Bochums Innenstadt, das 1945 nicht in Schutt und Asche lag. Dennoch blieb das Innere 60 Jahre lang jeder Einsicht entzogen. Zwei Weltkriege hatte der Turm überstanden und diente dann nur noch als Abstellkammer. Grund ist die in den Jahren 1929-1931 erfolgte Umwidmung in eine Heldengedenkhalle: An den Wänden sind noch immer die Namen von 1358 Gefallenen und die Namen der „Feindstaaten“ der Deutschen im Ersten Weltkrieg zu lesen.

Als es in Bochum 2005 im Rahmen eines Landeswettbewerbs darum ging, den Kirchplatz – bis dahin halb Baustelle, halb Parkplatz – endlich zu verschönern, schlug der Gemeindepfarrer Thomas Wessel den Künstler Jochen Gerz als Gestalter vor. Gerz ist vor allem bekannt für seine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.

14726 Unterschriften für eine neue Vision

Gerz sah das Innere dieses Glockenturms und entschied: In diesem Raum fängt der Platz an. Sein Konzept für ein Kunstwerk, das dem Turm eine dritte Namensliste einschreibt und aus ihm heraus führt, erhielt den Zuschlag – mit Tausenden Unterschriften heute Lebender, die der alten Geschichtsauffassung von Feinden und Krieg eine neue Vision gegenüberstellen.

Jochen Gerz: „Platz des europäischen Versprechens“ (Detail einer Steinplatte mit Namensinschriften). 2004-2015, Bochum. (© Jochen Gerz, VG Bild-Kunst, Bonn 2015, Courtesy: Gerz studio, www.jochengerz.eu, Foto: Sabitha Saul, Dortmund).

Welche Zusage sie Europa gemacht haben, blieb unausgesprochen. Dennoch haben 14726 Menschen teilgenommen. „Diese Verschwiegenheit ist ja nicht identisch mit Unverbindlichkeit“, findet Kurt Wettengl, langjähriger Leiter des Ostwall-Museums in Dortmund. „Sollte ich mein Versprechen nicht einhalten oder brechen, muss ich es mit mir ausmachen und ich mich wieder daran erinnern. Unser aller und damit auch meine Mitverantwortlichkeit für die Gestaltung der Zukunft – Europas – macht das Bochumer Denkmal deutlich.“

600 Namen sind in der ersten Bodenplatte im Turm eingraviert. Ihre Abmessung bildet die Matrix für alle Steinplatten, die nachfolgten und jetzt (insgesamt sind es 20) den Vorplatz mit Namen füllen. „Dieser Platz ist für mich eine Gelegenheit, meine Anteilnahme kund zu tun“, begründet Rotraud Burchhardt-Kamplade, eine der ersten Versprechensgeberinnen. „Europa ist der kleinste Kontinent, und doch haben hier die meisten Kriege stattgefunden. Dass von Europa heute Frieden ausgeht, das liegt mir am Herzen.“

Ein Bündnis für den Frieden

Der „Platz des europäischen Versprechens“ ist gedacht als großes, demokratisches Manifest für ein Europa, das aus seiner blutigen Vergangenheit gelernt hat und auch andernorts keine Kriege führt. Deutschland ist das passende Land für so einen Platz, erst recht NRW. Keine Woche vergeht, in der nicht wieder Bomben aus einer Zeit auftauchen, als die einstige Industriehochburg unter Beschuss lag. Und während wir hier alte Blindgänger entschärfen, gelangt neue Munition auf andere Kontinente: Es sind ja sogar nicht zum geringen Teil deutsche Waffen, die jetzt auf uns zurückzielen.

Wo kann das Umdenken anfangen? Bei den Politikern? So denken die meisten. Ich auch, und das drückt auch meine Frustration aus. Ich konnte erst wenig mit dem Konzeptkunstwerk „Platz des Europäischen Versprechens“ anfangen – zu intellektuell, zu erklärungsbedürftig kam mir das Ganze vor. Jetzt tut es mir leid, dass meine Unterschrift fehlt, allein um dieses Zeichen zu setzen: „Krieg kann keine Lösung sein!“

Tatsächlich hat mich die Beschäftigung mit diesem Platz dazu gebracht, meine Anti-Haltung gegenüber Europa (hervorgerufen durch die Regulierungswut und den Sparzwang, der auf Kosten so vieler geht) hinter mir zu lassen und mich rückzubesinnen auf das, wozu Europa im allerersten Schritt gedacht war: als ein Bündnis für den Frieden.

(Der Platz wird am kommenden Freitag, 11. Dezember, um 17 Uhr offiziell eröffnet).

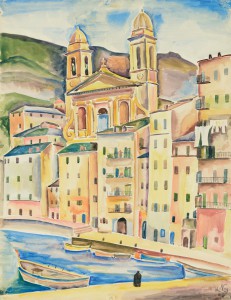

Auf Ischia der Welt entfliehen – Arbeiten von Ulrich Neujahr in Haus Opherdicke

Was fällt einem ein zu diesem Künstler, nachdem man die Ausstellung gesehen hat? Vielleicht dies: daß der Begriff „holzschnittartig“ für seine Holzschnitte nicht gilt. Licht und durchgezeichnet sind sie, egal, ob sie Menschen oder Landschaften zeigen. Nur wenige Linien blieben im Holz stehen, um beispielsweise 1929 „Gerda“, qualmende Zigarette in der Rechten, druckreif zu machen. Auf den ersten Blick könnte dies auch eine Kohlezeichnung sein. Und selbst ein „Mond über Sant’Angelo“ (ohne Jahr) ist trotz seines Themas ein Bild der leuchtenden Konturen und Schraffuren, nicht der Nacht.

Die lichte, Schatten vermeidende Bildauffassung zieht sich über Jahrzehnte hin wie ein roter Faden durch das Werk Ulrich Neujahrs. Gut 90 Arbeiten sind jetzt in Haus Opherdicke ausgestellt, Aquarelle, Öl, Kohle, Holzschnitte. Vorwiegend stammen sie aus dem Nachlaß, aus dem Sohn und Tochter je um die 400 Arbeiten besitzen; drei Bilder kamen aus der Sammlung Brabant, aus der ja häufiger schon Teile in Opherdicke gezeigt wurden.

Bruchlose Biographie

In den Beständen der Sammlung Brabant, so könnte man wohl sagen, machten Sigrid Zielke-Hengstenberg und Thomas Hengstenberg als Kuratoren des Kreises Unna eine erste Bekanntschaft mit dem Schaffen Ulrich Neujahrs, der nicht so vielen Kunstinteressierten bekannt sein dürfte. Neujahr, er lebte von 1898 bis 1977, hatte in den 20er Jahren zunächst Architektur in Berlin studiert, nach dem Vordiplom (wie man heute vielleicht sagen könnte) jedoch auf Freie Malerei und Angewandte Kunst umgesattelt. Er wurde Kunstlehrer am Gymnasium und betätigte sich nebenher als produktiver Künstler, der ungern Werke fortgab, wie sich seine Tochter Cecilia erinnert, und dies dank der auskömmlichen Lehrerstelle auch nicht mußte.

Bekannt war er mit Größen der Malerei wie Eduard Bargheer und Werner Gilles, häufig besuchte er das legendäre Romanische Café, er hatte Frauen und Kinder, und alles in allem hinterläßt seine Biographie einen überaus bruchlosen Eindruck. Gravierende Probleme mit den Nazis gab es anscheinend nicht, auch hat diese dunkle Zeit der deutschen Geschichte ganz offenbar keine Spuren im Oeuvre hinterlassen, das von erstaunlicher Kontinuität ist.

Ein Atelier in Sant’Angelo

Von zentraler Bedeutung ist in Ulrich Neujahrs Werk die Liebe zum Süden, vor allem zur italienischen Insel Ischia, die er in den 30er Jahren für sich entdeckte und wo er einen Großteil seines Lebens verbrachte – vor allem nach 1963, als er in den Ruhestand ging.

Im Fischerdorf Sant’Angelo hatte er sein Atelier mit Traumkulisse. Wer durch die Ausstellung streift, spürt schnell, wie sehr dieser Maler die Menschen, die Farbigkeit, das Licht, die Schönheit der Orte, die Spuren der alten Zivilisation liebte. Das eine oder andere Bild mag gar zu lieblich wirken, und manchmal vermeint man leise Rudi Schurickes „Caprifischer“ zu vernehmen. Doch so ist das eben mit den Sehnsuchtsorten. Und manchmal auch mit den zu Lebzeiten erfüllten Träumen eines Malers.

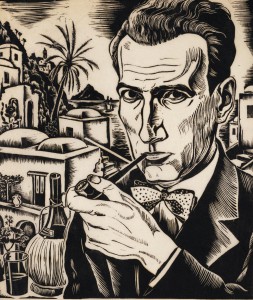

Neben den südlichen Bildern sind die Portraits und unter ihnen vor allem die Selbstportraits ein wesentlicher Schwerpunkt des Werks. Seit den frühen 20er Jahren bis kurz vor seinem Tod malte sich Neujahr immer wieder, und stets spiegeln diese Selbstportraits (meistens mit Pfeife) ein starkes Selbstbewußtsein. Der Mann, der sich hier zeigt, scheint nicht eben auf quälender Suche nach sicht selbst gewesen zu sein.

Mit Ausnahme einiger musikalischer Strukturen aus den 60er Jahrendie neue – Frau, die spät er noch geehelicht hat, war Musikerin – bleibt das Oeuvre Neujahrs im Naturalistischen verhaftet. Allerdings wird hie und da durchaus Zeitströmung sichtbar, etwa ein ganz klein bißchen Kubismus im Stilleben „An Picasso“ (1956) oder etwas italienischer Futurismus in einigen Akten. Doch ist das alles sehr schön, sehr ausgewogen und sehr positiv. Als Betrachter wird man nirgendwo beleidigt oder provoziert.

Fraglos also ist die neue Bilderschau in Haus Opherdicke eine Wohlfühlausstellung für alle Freunde des Mediterranen und in ihrer schlichten Weltsicht der Vorgängerschau mit Arbeiten von Hans Jürgen Kallmann nicht ganz unähnlich. Für die nächsten Ausstellungen aber wünschte man sich etwas mehr Auseinandersetzung, Kritik, Drama. Vielleicht auch mal wieder einen Zeitgenossen? Vor etlichen Jahren, dies nur zur Erinnerung, hat der Kreis Unna sogar schon einmal den DDR-„Malerfürsten“ Willi Sitte ausgestellt.

- „Ulrich Neujahr – Die Faszination des Südens“, Haus Opherdicke, Dorfstraße 29, Holzwickede.

- &. Dezember 2015 bis 3. April 2016.

- Geöffnet Di-So 10.30-17.30 Uhr. Eintritt 4,00 €

- Katalog 24 €. www.kreis-unna.de, www.kulturkreis-unna.de

„Herzchen, sieh zu, wie Du klarkommst“ – Tagung zum 100. des Fotografen Otto Steinert

Die Altersverteilung war auffällig. Eine große Gruppe, vorwiegend männlich, repräsentierte die Generation 60 plus X, teilweise auch plus XX; die andere befand sich im Studentenalter, das Mittelfeld blieb deutlich sparsamer besetzt. Man war an diesem Wochenende zusammengekommen, um sich an Otto Steinert (1915 – 1978) zu erinnern, dessen Geburtstag sich im Juni zum 100. Mal gejährt hatte.

„Arbeit am Bild – Otto Steinert und die Felder des Fotografischen“ war das internationale Symposium in Essen überschrieben, auf dem am 27. und 28. November eine beachtliche Referentenriege mit Vorträgen auf Leben und Werk des Fotografen und Fotolehrers schaute. Außerdem sind Steinert-Arbeiten noch bis zum 28. Februar im Essener Folkwang-Museum unter dem Titel „Otto Steinert. Absolute Gestaltung“ ausgestellt.

„Who is Who“ der Fotoszene

Steinert gilt als bedeutendster Fotolehrer der jungen Bundesrepublik, und das Verzeichnis seiner Studenten und Studentinnen liest sich wie das Who is Who der Szene. Das Seminar-Wochenende im Sanaa-Gebäude auf dem Gelände der Zeche Zollverein war also auch so etwas wie ein Studententreffen, Steinert-Studenten aus den 50er, 60er und 70 er Jahren mit dem Drang zu kollektiver Erinnerung und junge Studis von der Gesamthochschule, die sich für den berühmten Altvorderen interessierten, den sie nie persönlich kennengelernt hatten.

Der große Fotolehrer war nicht leicht zu ertragen

Sensationelle Befunde förderten die Vorträge nicht zu Tage, Steinert-Forschung ist Kärrnerarbeit, wenngleich auch sicherlich ein Feld, auf dem sich noch manche Themen für Magisterarbeiten und Promotionen finden lassen. Viele Vorträge des Symposiums indes hätten ebenso überschrieben sein können wie der von Thilo Koenig aus Zürich: „Herzchen, sieh zu wie Du klarkommst“ zitiert er da den großen Fotolehrer, den zu ertragen alles andere als einfach war.

Koenig, von Beruf Kunstwissenschaftler, formulierte das natürlich zurückhaltender, seriöser: Es gebe Paradoxien in der Person Steinerts. Unbestritten sei einerseits, daß er es war, der zunächst in Saarbrücken, ab 1959 in Essen der jungen Bundesrepublik die Avantgarde der 20er Jahre wieder in das Bewußtsein rief, ganze Werkgruppen von Moholy-Nagy, Man Ray und vielen anderen präsentierte.

Steinert bewahrte Pioniere wie den bildjournalistisch arbeitenden Dr. Erich Salomon, der 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet wurde, vor dem Vergessen, er lenkte das Augenmerk auf die französische Fotografie des 19. Jahrhunderts. Eine seiner ersten Ausstellungen (samt Katalog) widmete sich Hippolyte Bayard (1801-1887), der mit dem von ihm entwickelten Direkt-Positiv-Verfahren auf Papier zu den „Urvätern“ der Fotografie zählt, aber bei weitem nicht so bekannt ist wie Daguerre.

Bei der Arbeit im Schwarzweiß-Labor war Steinert überaus penibel, notierte jeden Eingriff beim Erstellen von Vergrößerungen auf „Waschzetteln“, die an den Negativbögen hingen, so daß eigentlich jeder Abzug, war er durch die zahlreichen Steinertschen Dunkelkammer-Interventionen gegangen, als Unikat gelten mußte. Diese naturwissenschaftliche Präzision, vermutet Koenig, mag mit Steinerts ursprünglichem Arztberuf zu tun haben.

Antipädagogik

Im Umgang mit seinen Studenten war Otto Steinert autoritär, er pflegte ein geradezu militärisches Auftreten, blaffte Menschen – in den Worten des mit ihm befreundeten Historikers Josef Adolf Schmoll genannt Eisenwerth – im „Casinoton“ an. Als fürsorglicher Lehrer verweigerte er sich konsequent, eher pflegte er eine „Antipädagogik“. Der schon erwähnte Titel des Vortrags ist eine Äußerung, die er machte, als ihn eine Studentin nach vernichtender Kritik an ihren Fotos fast flehentlich fragte, wie sie es denn nun anders, besser mache solle. „Herzchen, sieh zu, wie du klarkommst.“

Bilder, die ihm nicht gefielen, zerriß er gleich stapelweise, und den Stempel, auf dem „Scheiße“ stand, besaß er wirklich. Allerdings hat er ihn wohl nicht eingesetzt, höchstens mal zum Spaß. So jedenfalls der aktuelle Stand der Steinert-Forschung. Immerhin befindet sich im Archiv des Essener Folkwang-Museums ein derart abgestempeltes Bild, das dessen Autor aber nicht öffentlich zeigen möchte. Schade, wär doch lustig.

Bildnis hell – dunkel, übrigens als Fotomontage ausgeflaggt (Foto: Museum Folkwang/Nachlaß Otto Steinert)

Um die jungen Leute Pünktlichkeit und Mores zu lehren, schloß Steinert nach Beginn der Stunde die Klasse ab, und Studenten, die ihm nicht paßten, meldete er einfach im Sekretariat ab. „Ich hab dich abgemeldet,“ lautete dann der Satz, „du studierst hier nicht mehr.“ Natürlich duzte nur er. Für die Studenten war er Herr Professor, darauf legte er großen Wert.

Menschen entwerten

Andererseits: Steinert kochte für seine Studenten und liebte es gesellig. Er brachte Zeitungen mit in den Unterricht und legte Wert auf Informiertheit und so etwas wie „politische Bildung“. Wer da indes durch Unkenntnis auffiel, mußte eventuell ein Referat verfassen, das mit Fotografie nichts zu tun hatte. Eine solche spontane Vergabe von Hausaufgaben kam manchmal auch beim gemeinsamen Essen vor.

Wirklich entspannt kann es da eigentlich nicht zugegangen sein. Eher schon drängt sich der Eindruck auf, daß Steinerts Pädagogik – oder Antipädagogik, auf jeden Fall rabenschwarze Pädagogik – darauf gerichtet war, die jungen Menschen in ihrem Selbstbild zu entwerten und in die Verzweiflung zu treiben, um sie schließlich, wenn sie nicht resignierten und die Brocken hinschmissen, nach seinen Vorstellungen gleichsam neu zu erschaffen.

Eine Fotografie der dramatischen Schwärzen

Und der Fotograf Steinert? Seine Bildauffassung mit ihren vielen tiefen, dramatischen Schwärzen, mit den gleichsam nach innen gewandten Kompositionen und einem eigentümlichen Hang zu Abstraktion und Struktur war für Jahrzehnte prägend. „Erst in den 70er Jahren entwickelt sich eine andere Auffassung, kommen offenere Bilder“, befindet Koenig und nennt in Sonderheit Timm Rautert als einen Fotografen, dessen Werk typisch für diese Wandlung ist.

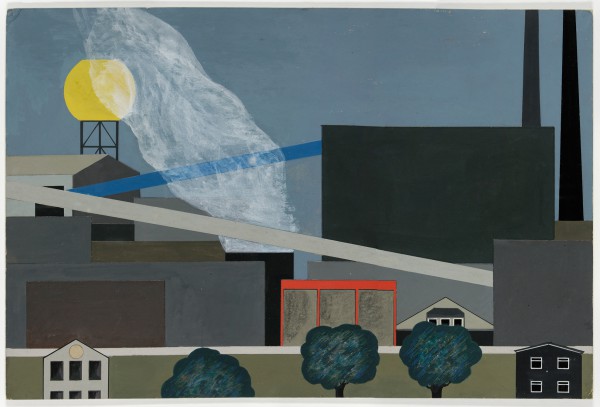

Möglicherweise korrespondieren Veränderungen im Schaffen Otto Steinerts jedoch auch einfach mit gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, gerade im Ruhrgebiet: Der Strukturwandel war im Gange, stinkige rauchig-rußige Revierkulissen à la Chargesheimer waren nicht mehr gefragt, die strenge formale Ästhetik eines Albert Renger-Patzsch galt bestenfalls als Kunst. Die fotografierte Wirklichkeit war jetzt eher hellgrau und etwas optimistischer – wenngleich man ja doch sagen muß, daß die Dramatik vieler Steinertscher Schwarzweißarbeiten einen mehr packt als die betonte Zurücknahme, die nun in der Fotografie Platz griff.

Luminogramm I von 1952. Bromsilbergelatine, Vintage Print (Foto: Museum Folkwang/Nachlaß Otto Steinert)

Schweizerische Leichtigkeit

Lichtersetzung hatte Steinert wohl nie sonderlich interessiert, „Licht mache ich in der Dunkelkammer“ soll eine seiner stehenden Wendungen gewesen sein. Doch die Zeit ging über diese Auffassung hinweg. Und nicht nur in der Werbung erinnerte man sich zunehmend an schweizerisches Graphik- und Foto-Design beispielsweise eines Hans Finsler, das nicht durch nationalsozialistisches Pathos geprägt worden war und sich durch Leichtigkeit und Offenheit auszeichnete. Hier, so Koenig, geht die Leserichtung der Bilder nach außen, hell und luftig sind die Fotografien, korrespondieren mit Freiraum und Typographie und bilden so ein informatives neues Ganzes.

Stilistische Kontinuitäten nach 1945

Immer wieder einmal wurde der Vorwurf laut, Steinerts gestalterische Konzepte hätten sich am Monumentalstil der Nazis orientiert. Biographische Daten – 1936 tritt er 21jährig in die NSDAP ein, 1937 meldet er sich zur Wehrmacht und wird Fahnenjunker in einem Sanitätskorps – legen solche Vermutungen nahe, doch halten sie einer Überprüfung nicht recht stand, allein deshalb nicht, weil es einen typischen Nazi-Stil streng genommen nicht gab.

Eher schon sind ästhetische, formale, stilistische Kontinuitäten nach 1945 von Bedeutung, die sich indes auch in den Arbeiten zahlreicher anderer Künstler und Fotografen finden – falls diese nicht ausdrücklich damit brechen. Sieht man allerdings Steinerts frühe experimentelle Arbeiten, Fotogramme und Solarisationen vor allem, dann könnte man hier durchaus auch ein Streben nach Entgegenständlichung vermuten, einen Versuch, es auf fotografischem Feld den abstrakten Expressionisten gleichzutun, die nach dem Krieg in Deutschland West in hohem Ansehen standen.

Formale Zurücknahme jedenfalls gehörte nicht zum Selbstverständnis der von Steinert auch so getauften „Subjektiven Fotografie“. Er bearbeitete seine Themen mit Kamera und Dunkelkammer „bis zum Endsieg“, wie ein Diskussionsteilnehmer es in Essen ausdrückte. Doch die Zeit ist über vieles hinweggegangen. Was früher großes handwerkliches Geschick erforderte, ist heute oft mit wenigen Mausklicks zu bekommen. Und die Fotografie – Stichwort Becher-Schule – gefällt sich mittlerweile in großer Zurücknahme, in geradezu programmatischer Entdramatisierung.

Bleibende Verdienste

Was bleibt: Agenturen wie VISUM oder die Illustrierten der 60er, 70er Jahre, Stern, Geo, Twen, wären ohne Fotografen und Fotografinnen aus der Steinert-Schule kaum denkbar. Viele von ihnen wurden zudem erfolgreiche Hochschullehrer.

Hier einige bekannte Namen von Steinert-Schülern: André Gelpke, Guido Mangold, Harry S. Morgan, Arno Jansen, Bernd Jansen, Heinrich Riebesehl, Dirk Reinartz, Adolf Clemens, Detlef Orlopp, Erich vom Endt, Monika von Boch, Vicente del Amo, Kilian Breier, Harald Boockmann, Ute Eskildsen, Timm Rautert.

- Ausstellung „Otto Steinert. Absolute Gestaltung“, Museum Folkwang, Museumsplatz 1, 45128 Essen. (Navi: Bismarckstraße 60)

- Bis 28. Februar 2016. Geöffnet Di+Mi 10 – 18 Uhr, Do+ Fr 10 – 20 Uhr, Sa+ So 10 – 18 Uhr. Mo geschlossen

- Geöffnet Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, Totensonntag, 26. Dezember, 28. Dezember 2015

- Geschlossen Rosenmontag, Heiligabend, 25. Dezember, Silvester

- Besucherinfo Tel. 0201 8845 444

info@museum-folkwang.essen.de - Der Eintritt in die ständige Sammlung im Museum Folkwang ist an allen Öffnungstagen frei. Ermöglicht wird dies durch die Unterstützung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.

- Folgende Ausstellungen sind im freien Eintritt inbegriffen:

- Sammlung Goetz. 12 Monate / 12 Filme (bis 1. Mai 2016)

Los Carpinteros. Helm/Helmet/Yelmo

(seit 15. November 2014)

Otto Steinert. Absolute Gestaltung

(bis 28. Februar 2016).

Kunst und Bier in inniglicher Verbindung – Ausstellung „Dortmunder Neugold“ im U

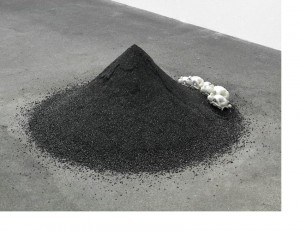

Zwei Tonnen Kohle: „Die Trinkenden“ von Alicia Kwade (Foto: Dortmunder U/Olbricht Collection/Roman März)

Der Titel ist eigentlich nicht schlecht. Bier als das neue Gold der Stadt paßt ja rein farblich schon viel besser als Kohle, die man deshalb etwas verschämt auch immer als schwarzes Gold bezeichnete. Wenngleich: Neu ist das Bierthema für Dortmund eher nicht, und dem Bier ging es in der Stadt schon mal deutlich besser. Bedenklich schwankt das Pilsglas auf absteigendem Ast, und die Versuche der Dortmunder Brauereien, wieder mit Export zu punkten, waren in jüngerer Vergangenheit nur von mäßigem Erfolg gekrönt. Doch jetzt gibt es wieder einen Versuch, und die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, der Verfasser dieser (sag es nicht!) goldenen Zeilen hat noch nicht diverse Pilse intus, aber das Thema Bier setzt einfach in hoher Dosis Assoziationen frei. Nun aber: Disziplin!

500 Jahre Reinheitsgebot

Im Dortmunder U gibt es auf der 6. Etage eine hübsche neue Ausstellung zu bestaunen, die „Dortmunder Neugold – Kunst, Bier und Alchemie“ heißt und ihr Entstehen dem deutschen Reinheitsgebot (für Bier) verdankt, das im kommenden Jahr seinen 500. Geburtstag feiert.

Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Brauerei-Museum und mit der einzigen in der Stadt noch ansässigen Großbrauerei Brinkhoff, die (endlich!) zum Jubiläum ein Union-Bier auf den Markt wirft, mit großem U auf dem Etikett der behäbigen Literflaschen. Auch ist das neue Jubiläumsbier kein Pils, sondern traditionsreiches Exportbier mit viel sättigender Stammwürze und mäßiger Hopfung, und last not least gibt es für jeden Besucher der Ausstellung bei Nachweis der Volljährigkeit ein Schlückchen davon, ist im Eintrittspreis mit drin. Die Marketing-Leute der Brauerei wollen als Reklame für dieses süffige Bierkulturprojekt 20 bis 30 Millionen Bierdeckel mit Werbebotschaften für Bier und Kultur drucken lassen, und alles in allem klingt das doch recht gut. Hier wächst, nicht nur aus der Perspektive des Marketing, endlich zusammen, was zusammengehört. Prost!

„In der Alchemie wurde der Prozeß der Fermentation und das daraus resultierende Ergebnis unter anderem mit der Geburt des Phoenix illustriert. Die Künstlerin Dörte Kraft verwendet diese Symbole für ihre eigene Interpretation des Prozesses.“ Ohne Titel, 2012, Mischtechnik auf Leinwand, 220 x 200 cm. (Foto: Dortmunder U)

Ernsthaft, nicht bierernst

Vor diesem Hintergrund nun möglicherweise aufkeimende Befürchtungen, auch die Ausstellung selbst sei nur eine Marketingaktion an historischer Stätte und deshalb belanglos, sind unbegründet. Stefan Riekeles, Jahrgang 1976 und Kurator von „Dortmunder Neugold“, hat hier mit gutem Gespür für die Raumwirkung von Bildern und Objekten und mit dankenswertem Mut zur Reduktion eine ernsthafte, nicht aber immer bierernste Kunstschau aufgebaut. Er macht den Aspekt der Wandlung zum zentralen Begriff seiner Konzeption. Für ihn ist die Geschichte von Bier und Stadt und Industrie ein fortlaufender Prozeß des Werdens und Vergehens, der im Baukörper des ehemaligen Kühlhauses mit dem markanten U auf dem Dach ebenso seine Entsprechung erfährt wie im Strukturwandel des Ruhrgebiets. Auch die Entstehung von Bier aus Wasser, Malz und Hopfen könne als Wandlung begriffen werden, einige Kunstwerke greifen diesen Gedanken auf.

Kreislauf des Bieres

So stoßen Besucher gleich im ersten Raum, ganz nahe bei den offenbar unvermeidlichen Säcken mit Hopfen und Braugerste, auf eine konzeptionelle Arbeit von Ayumi Matsuzaka. In „Future Beer Cycle“ thematisiert sie den agrarischen Kreislaufprozeß der Bierproduktion. Aus Urinalen in Dortmund und Berlin sammelte sie Urin, um damit Ackerboden zu düngen und mit Stickstoff anzureichern. Auf dem Boden wuchs Braugerste, die die Künstlerin zu Bier verarbeitete, welches schließlich – der Kreis schließt sich – an die selbstlosen Urinspender ausgeschenkt wurde. Nun ja.

Alkoholischer Absturz – Foto von Eva Teppe aus der Serie „Shinjuku Twilight“ von 2008 (Foto: Dortmunder U)

Eine Begegnung mit der „Alchemie“, die der Untertitel der Ausstellung verheißt und die man kurz und knapp vielleicht als ein furchtloses Experimentieren in vornaturwissenschaftlicher Zeit bezeichnen kann, gibt es ebenfalls im ersten Raum der Ausstellung. Hier hocken trinkende Frauen, aus weißem Porzellan gebrannt, am Fuß eines tonnenschweren Kohlehaufens und „trinken“ gleichsam von ihm. Kohle ist nicht Bier, gewiß, doch Kohle, sagt uns diese Arbeit von Alicja Kwade von 2011, nährt die Menschen, befriedigt trotz der nicht zu leugnenden Klimaschädlichkeit elementare Bedürfnisse.

Das Material Porzellan, aus dem die Trinkenden (nach einem Entwurf von Ernst Wenck aus dem Jahr 1924) geschaffen wurden, ist so ziemlich das Einzige, was die Alchemie im europäischen Raum an Sinnvollem hervorbrachte. Eigentlich, hallo Hintersinn, wollte man im alchemistischen Labor ja Gold erzeugen. So kommt hier in Raum 1 alles zusammen: Das schwarze Gold des Ruhrgebiets, das flüssige Gold aus Gerste und Malz und schließlich auch noch das richtige Gold, das indes, oh Sprachverwirrung, aus dem Dortmunder Rats-Silber herbeigeschafft wurde.

Prunkleuchter aus Kaisers Zeiten

Zwei goldene Leuchter stehen in den Vitrinen, sehen nach Mittelalter aus, stammen aber aus dem Jahr 1899, als Kaiser Wilhelm II Dortmund besuchte. Die Brauer hatten für dieses Geschenk zusammengeschmissen, und schaut man genauer hin, so sieht man, daß sie sich mit dezenten Prägungen im gelbstrahlenden Metall verewigt haben. Symbolisierte Handwerke rund um die Braukunst, die Stadttore, der heilige Reinoldus und andere Dortmundereien zieren die Stücke, die nach heutigen Geld je um die 150000 Euro kosten würden. Man kann sie kitschig finden oder auch schön und vielleicht einen Gedanken daran verwenden, daß es zur Zeit der Entstehung dieser Kerzenständer auch schon die Impressionisten und Osthaus und fortschrittliches Industriedesign gab. Auf jeden Fall werden sie eindrucksvoll präsentiert, scheinen leicht zu schweben, weil sie auf Glasböden in ihren Vitrinen stehen.

Michael Sailstorfers „Hang Over“ (2004) ist so etwas wie ein Kronleuchter aus Bierflaschen, Eisen, Neonröhren und Elektronik. (Foto: Dortmunder U/Courtesy Michael Sailstorfer und König Galerie, Gert Elsner)

Prozessuale Elemente, um noch einmal daran anzuknüpfen, sind dem Bier- bzw. Alkoholgenuß ja in besonderer Weise eigen. Trinken erzeugt Rausch und Hochgefühl, späterhin Absturz und Kater, wenn man nicht aufpaßt. Iva Vacheva hat die Freuden der alkoholischen Enthemmung 2009 in Acryl auf bunte Großformate gemalt, die „Auf die Freundschaft“, „Gloria, Gloria!“ und „Kultus“ heißen. Daneben hängt in strengem Schwarzweiß eine Fotoserie von Eva Teppe, die im Tokioter Vergnügungsviertel Shinjuku enstand und im Morgengrauen die Alkoholopfer der Nacht zeigt, wie sie auf Treppenstufen und in Hauseingängen schlafen. Deprimierend und sicherlich nicht nur ein japanisches Phänomen.

Überzeugendes Raumkonzept

Die Veränderung des Raumkonzepts in der 6. Etage des Dortmunder U, die schon der Bestandsausstellung der Dortmunder Museen „Meisterwerke – Caspar David Friedrich bis Max Beckmann“ zugute kam, macht sich auch bei dieser Ausstellung bezahlt: Die Anordnung der Kojen auf der Etage mit zahlreichen Durchgängen und Blickachsen gibt dem Publikum das gute Gefühl, sich gänzlich frei bewegen zu können. Stefan Riekeles nutzt diese Möglichkeiten der Räumlichkeit und ordnet fein die Kunst zusammen, die (mehr oder weniger) zusammengehört, gibt mit gemessener Ironie (wie man wohl vermuten kann) aber auch dem spießigen, vom Gelsenkirchener Barock geprägten „Reich des deutschen Bieres“ Raum und präsentiert die unvermeidlichen Humpen, Gläser und Plakate (einige sogar aus Japan).

Endlich am Markt, wenn auch nur für begrenzte Zeit: das U-Bier für die U-Ausstellung. (Foto: Dortmunder U)

Superfritz beim Frauenarzt

Großen Reiz bezieht das „Dortmunder Neugold“ aus einigen burlesken Kunstwerken, die das alkoholischen Thema möglicherweise in besonderer Zahl hervorbringt. Zwar sind Zecherrunden und trinkende Mönche in der Präsentation dankenswert sparsam plaziert, doch trifft man in Koje Nummer 6 – hinter einem Vorhang, der wohl eine gynäkologischen Praxis symbolisieren soll – auf den roh aus Holz zusammengezimmerten „Superfritz“, den der holländische Künstler Dick Verdult geschaffen hat; überlebensgroß liegt er dort auf der Liege, und wenn von Besuchern ein Kontakt ausgelöst wird, erklingt Superfritzens fröhliches Credo, daß er nicht schwanger sei, sondern Bier seinen Leib geformt habe. Anmerken wollen wir noch, daß Dick Verdult an vielen Stellen aktiv ist, unter anderem im Institut für bezahlbaren Wahnsinn (IBW) und im Centro Periferico Internacional, ein bunter Vogel offenbar.

Ein anderer Künstler, der den burlesken, nicht aber hintersinnfreien Auftritt liebt, ist Herbert Achternbusch. Von ihm läuft das Video „Bierkampf“, in welchem er, in eine Polizistenuniform gekleidet, durch ein Bierzelt des Oktoberfestes stolziert und mehr oder minder trunkene Gäste maßregelt. Man ist erstaunt und ein bißchen erschrocken, was mit Uniform und herrischem Auftreten möglich ist.

Ein politischer Herbert Achternbusch

Diese Achterbusch-Arbeit aus dem Jahr 2003 zeigt allerdings auch, was vielen anderen Exponaten der Biergoldschau weitgehend fehlt: das Politische, das Entlarvende, das über einige skeptische ökologische Befunde Hinausgehende. Vielleicht ist das beim Thema Bier aber auch ein bißchen viel verlangt, sozusagen nicht das Bier des Dortmunder Neugolds.

Auf jeden Fall gibt es einiges an passabler, kluger, vorwiegend junger Kunst zu sehen, nicht alles konnte in dieser Besprechung Erwähnung finden. Außerdem haben Besucherinnen und Besucher aus der 6. Etage des Dortmunder U einen sehr schönen Blick auf die Stadt. Von hier oben sieht Dortmund ganz schnuckelig aus, richtig ordentlich und aufgeräumt und sauber.

Nachsatz

Kleine Überlegung noch am Rande: Der Kohlehaufen mit den Trinkenden von Alicja Kwade ist eine Leihgabe aus der Sammlung Olbricht, die vor einigen Jahren im „alten“ Essener Folkwang-Museum präsentiert wurde, bevor dort die Bauarbeiten begannen. Der Privatsammler besitzt viele spannende Spitzenarbeiten der Gegenwartskunst, die man selten in deutschen Museen sieht, weil die so etwas wg. Geldmangel kaum in ihren Beständen haben. Sollte man auf diesem Feld nicht nach Kooperationsmöglichkeiten suchen? Sammlung Olbricht (oder ein anderer Privatsammler von Rang) im Dortmunder U, das wäre eine Attraktion weit über die Stadtgrenzen hinaus. Nur mal so als Idee.

- „Dortmunder Neugold – Kunst, Bier, Alchemie“, Ausstellung im Dortmunder U, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund,

- Bis 1. Mai 2016.

- Geöffnet Di+Mi 11-18 Uhr, Do+Fr 11-20 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr. Heiligabend, 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr geschlossen. Eintritt 6 €

- www.dortmunder-neugold.de

Der Drucker der Herzen – Jim Dine schenkt dem Essener Museum Folkwang 230 Werke

So sieht er aus: Jim Dine in einem Selbstportrait als Pinocchios Meister Geppetto (Lithographie, 2006). (Foto: Museum Folkwang//VG Bild-Kunst, Bonn 2015)

Er ist der Mann mit den Herzchen. Sie haben ihn weltberühmt gemacht, die Lithographien mit den meist farbenfrohen, optimistischen, manchmal auch durchnumerierten Liebes- und Lebenssymbolen. 1970 schuf Jim Dine seine „Dutch Hearts“, und seitdem gingen sie, vieltausendfach gedruckt, um die Welt. Doch das Oeuvre des amerikanischen Künstlers ist natürlich viel, viel größer, wie jetzt eine Ausstellung im Essener Folkwang-Museum zeigt: „Jim Dine – About the Love of Printing“.

Der Titel der Ausstellung sagt es: Jim Dine liebt den Druck, genauer, die Verwendung von unterschiedlichsten Druckverfahren in seinen Arbeiten. Kaltnadelradierung, Siebruck, Holzschnitt, Lithographie sind gängige Techniken, aber einige Verfahren sind so speziell, dass nur Experten sie kennen, den Kartontiefdruck zum Beispiel oder den Glacié-Tranféré-Druck.

Dine druckt nicht selbst, sondern arbeitet mit den, wie er sagt, besten Druckern der Welt zusammen. Und warum? Nun, antwortet ein sichtlich aufgeräumter, mittlerweile 80-jähriger Künstler bei der Präsentation seiner Ausstellung in Essen, wegen der Geselligkeit natürlich. Malen sei eine einsame Beschäftigung, die Zusammenarbeit mit guten Druckern jedoch überaus angenehm. Da könne man mit jemandem reden, alle seien beim Schaffensprozess gleich wichtig, und „Ich mag meine Freunde“. Sagt Jim Dine und scheint dabei ein ganz klein bisschen zu schmunzeln.

Quasi ein Nachzügler. „Big Wall of Hearts“ von 2002, ein handkolorierter Holzschnitt (Foto: Museum Folkwang/VG Bild-Kunst, Bonn, 2015)

Der künstlerische Nachlass

Daneben hat das Drucken den Vorteil, dass die meisten Arbeiten etwas weniger teuer sind, als es die Originalgemälde eines so berühmten Mannes wären. So konnte Jim Dine großzügig dem Folkwang-Museum 230 Arbeiten aus verschiedenen Schaffensperioden schenken. Sie bilden das Gros der Ausstellung. Doch was soll man davon halten? Hat sich der Künstler am Ende seine Ausstellung im renommierten Haus gekauft?

Das wäre gewiss eine unzulässige Unterstellung. Er sei, sagt Dine, im fortgeschrittenen Alter und wolle sein künstlerisches Erbe ordnen. Im Folkwang-Museum, beim Kurator Tobias Burg und auch beim Chef des Hauses, Tobia Bezzola, wisse er die Arbeiten in guten Händen. Eine Win-Win-Situation mithin.

Vorliebe für die Zentralperspektive

Mal bunt, mal schwarzweiß, mal asketisch nüchtern, mal aus Bild und Schriften bunt zusammengefügt – das Werk Jim Dines ist von Vielfalt geprägt. Indes fallen doch Vorlieben auf, etwa für die Zentralperspektive, die den Gegenstand des Bildes stets in dessen Mittelpunkt postiert, sei es ein Kopf, ein Herz oder eine antike Statue. Tauchen mehrere Bildelemente auf, so werden sie nicht auf der Bildfläche verteilt, sondern übereinander gelegt, beispielsweise in „9 Hearts from Nicolaistrasse“ (Digitaldruck mit Kaltnadel, 2009). Manchmal werden mehrere Bilder wie Kacheln montiert, beispielsweise die berühmten sechs Herzchen. Dann hat jedes seine eigene Zentralperspektive.

Eins von den Bademantelbildern ist „Self-Portrait: The Landscape“ von 1969, eine Lithographie (Foto: Museum Folkwang/VG Bild-Kunst, Bonn, 2015)

Portraits im Bademantel

Früh schon befasste sich Jim Dine mit der plakativen Verbindung von Wort und Bild, etwa in der Lithographie-Serie „Car Crash“ von 1960. Das geschriebene Wort „Crash“ erleidet hier als sichtbares Element den Unfall, eine fast etwas verstörende Doppelung. In den Selbstportraits hingegen, die einen weiteren Schwerpunkt in Dines Werk bilden, ist lediglich dessen Bademantel zu sehen, als Stellvertreter des (nicht) Abgebildeten. Das Individuelle wird dem Betrachter vorenthalten, die erwartete Information nicht gegeben. Es scheint, dass Dine das Spiel mit wechselndem Zuviel und Zuwenig an Information liebt.

Von gediegener konzeptioneller Langeweile scheinen im nächsten Raum auf den ersten Blick die radierten Werkzeugbilder, Pinsel, Zangen, Sägen, Pizzaschneider, zu künden; doch betrachtet man sie länger, beginnen sie ein visuelles Eigenleben zu führen, schieben sich ihre bizarren Formen mit Nachdruck ins Bewusstsein des Betrachters. Dann werden sie fast ein wenig unheimlich, zumal der Künstler Schraffuren über sie legte und ihnen damit eine Aura von Unwirklichkeit gab.

Pinocchio macht alles anders

Antiken Skulpturen, weiblichen zumal, nähert sich Jim Dine mit großen Respekt und gesteht ihnen in seinem Reproduktionen der Serie „Glyptotek“ (Glacé-Transféré-Drucke, 1988) sogar eine echte Plastizität zu. Und dann taucht im nächsten Raum der untadelig gehängten Ausstellung plötzlich Pinocchio auf, ein buntes, quicklebendiges, keck die Augen rollendes und geradezu professionell animiertes Bürschchen, dem die Statuarik anderer Dinescher Motivwelten völlig fremd ist. Ihn habe die Erschaffung eines Menschen durch Menschenhand fasziniert, sagt der Künstler über diese 2006 entstandenen Arbeiten. Und keineswegs zufällig hat er Pinocchios Schöpfer Meister Geppetto seine eigenen Gesichtszüge verpasst. Der Künstler als Welt- und Menscherschaffer: eine schmeichelhafte Vorstellung, vielleicht auch nur ein frommer Wunsch.

Keine Themen mehr

Vor fünf Jahren schließlich, erzählt Jim Dine, sei irgendwie Schluss gewesen. Herzen, Antiken, Bademäntel, Pinocchio, all die Themen seien auserzählt gewesen. So habe er sich entschlossen, weiterzuarbeiten, ohne erneut thematisch zu werden. Die letzten Bilder, teilweise aus diesem Jahr, sind somit gänzlich ungegenständlich, um die anderthalb Quadratmeter groß und sehr farbenfroh. Es sind große Holzschnitte, die Jim Dine nach mehreren Druckvorgängen mit Farbe und unorthodoxen Materialien nachbearbeitet hat. „Holzschnitt mit Elektrowerkzeug-Abrieb“ beispielsweise ist eine Arbeit beschrieben, die einen erstaunlich konkreten Titel trägt: „Die Verpackung eines Sees aus Glas“. Wieder einmal ist die Bild-Text-Schere weit geöffnet; doch das Spiel mit Wörtern und Bildern gehört in Jim Dines Werk ja von Anfang an dazu.

- „Jim Dine – About the Love of Printing“

- 275 druckgraphische Arbeiten, eine dreiteilige Skulptur

- Museum Folkwang, Essen, Museumsplatz 1

- Bis 31. Januar 2016

- Geöffnet Di-So 10-18 Uhr, Do+Fr 10-20 Uhr

- Eintritt 5 €

- Katalog (224 Seiten, Leinen) 28 €

- Besucherbüro Tel. 0201 8845 444

- www.museum-folkwang.de

Diese Weite, diese Stille – „Sehnsucht Finnland“ im Hammer Gustav-Lübcke-Museum

Was wissen wir eigentlich über finnische Kunst? Die aufrichtige Antwort dürfte wohl lauten: nichts.

Jetzt kann man solchen Mangel ein wenig beheben, denn das Gustav-Lübcke-Museum in Hamm gibt mit beachtlichen Leihgaben einen Einblick ins Werden der finnischen Moderne zwischen 1880 und 1920.

Der Titel „Sehnsucht Finnland“ hat gleich mehrfache Bedeutung. Zum einen wecken besonders die Landschaftsbilder aus dem hohen Norden Sehnsucht nach unberührter Natur und sind vielleicht geeignet, manche Reisepläne für den nächsten Sommer zu beeinflussen.

Vor allem aber haben die meisten damaligen Maler ihre Kunst nicht zuletzt als sehnsüchtige Suche nach einer finnischen Identität verstanden, denn ihr Land hatte vom Mittelalter bis 1809 schwedische und dann noch fast 100 Jahre russische Fremdherrschaft ertragen. Erst 1917 wurde Finnland eine unabhängige Nation. Zuvor hatten Künstler Finnland sozusagen erfunden.

Es war eine Zeit, in der kulturelle Schöpfungen – zumindest mittelbar – politisch einiges bewirkt haben: Tatsächlich zählten die Künstler zur Spitze der finnischen Bewegung (so genannte „Fennomanen“), die auf Selbständigkeit aus war. Und wahrhaftig vermochten sie es, in ihren Bildern glaubhaft einigen Grundlinien dessen nachzuspüren, was just die finnische Besonderheit ausmacht. Dabei entstand eine angenehm unaufgeregte Kunst, die so gar nicht imponieren will und niemals auftrumpft.

Die Einsamkeit und schier endlose Weite der nordischen Natur mit ihren Wäldern und Seen war das bevorzugte Feld derartiger Erkundungen, zumal auch in den langen harten Wintern. Sagt man manchen Sprachen nach, sie hätten etliche, fein differenzierende Begriffe für Schnee und Eis, so findet man derlei Vielfalt ebenso in den Bildern finnischer Maler.

Hie und da dringen die Maler mit ihren Schneebildern gar schon unversehens in die Gefilde der Abstraktion vor. Die große Leere der größtenteils noch wirklich unberührten Landschaften kann ebenso Beglückung wie Melancholie hervorrufen. Welche Stille solche Bilder atmen – und wie verhalten die Farben sind! Doch den finnischen Frühlingsbildern merkt man an, wie sehnsüchtig man dort droben auf die Blüte gewartet hat. Auch nicht nur nebenher: Ein Seitenblick zeigt, dass auch das Genre der Sauna-Bilder zur finnischen Identitätsfindung beitrug.

Rund 70 Tafelbilder hat man in Hamm beisammen, die so bislang nur in Stockholm und Paris zu sehen waren. Eigentlicher Hort dieser Fülle ist die finnische Gösta Serlachius Stiftung, deren Kunstschätze seinerzeit von der Industriellenfamilie Serlachius (Forstwirtschaft und Papierfabriken) erworben wurden. Heute gilt das Konvolut als finnisches Nationalerbe und wird sonst allenfalls vereinzelt ausgeliehen.

Die Familie Serlachius unterstützte auch einen befreundeten Künstler, der seinen ursprünglich schwedisch lautenden Namen zu Akseli Gallen-Kallela finnisierte. Seine Bilder ragen, wie sich beim Rundgang mehrmals zeigt, mit ihrer vielfältig delikaten Malweise aus der ohnehin sehenswerten Schau (mit nur wenigen Schwachpunkten) noch einmal deutlich heraus.

Wäre Gallen-Kallelas Name bei uns bekannter, hätte man seine Werke durchaus in einer Einzelausstellung zeigen können, so aber ist die allgemeiner gehaltene „Sehnsucht Finnland“ natürlich zugkräftiger. Sein geheimnisvoll symbolistisch aufgeladenes Bild „Symposion“ (1894) zeigt beim Künstlertreffen in der Kneipe auch den berühmten finnischen Komponisten Jean Sibelius, es vereint mehrere Stilrichtungen und erinnert in einer Partie gar schon an die zur Kenntlichkeit verzerrenden Darstellungen eines George Grosz.

Und weiter: Vor Gallen-Kallelas grandioser karelischer „Landschaft in Kuhmo“ kann man lange schweigend und schwelgend verweilen, sein Bild „Gewitterwolken“ (1897) erweist sich gleichfalls als famose Naturdarstellung. Das in der Fabrik angesiedelte, realistische Porträt des Industriellen Adolf Serlachius (1887) gemahnt nahezu an Adolph von Menzel. „Matti, der Luchsjäger“ (1905) zeigt einen kernigen Mann, der für den idealtypischen Finnen schlechthin gestanden haben mag. Ein Mädchenbildnis von 1895/96 ist hingegen ein Inbild der Traurigkeit und wohl das bewegendste Stück der ganzen Ausstellung. Kurzum: Dieser Künstler kann auch im europäischen Vergleich mit seinen Zeitgenossen bestehen.

Um wenigstens ein paar weitere Namen zu nennen: Albert Edelfelt, der auch noch für bildnerische Huldigungen an die russische Zarin einsteht, besticht mit einem hintergründigen Hafenstück und dem Bildnis eines strickenden Mädchens, irritiert heutige Gemüter freilich mit einer „Gitane“ („Zigeunerin“). Doch Vorsicht! 1881 war ein solches Motiv noch längst nicht als Massenware diskreditiert. Dann wieder die unentrinnbaren Blickfänge: Hugo Simbergs eigentümlich verhalten leuchtendes Tanzbild auf einer Seebrücke, Victor Westerholms Robbenjäger…

Dass die Bilder auch schon in Paris zu sehen waren, ergibt übrigens auch speziellen Sinn, manche sind damit gleichsam an den Ort ihrer Inspiration zurückgekehrt. Denn zahlreiche finnische Künstler gingen ab 1880, wie ihre Kollegen aus ganz Europa, in die Weltkunstmetropole Paris, um dort Strömungen wie Realismus oder Impressionismus und das Phänomen der Freilichtmalerei kennen zu lernen. In der Hammer Schau lassen sich zudem die finnischen Anfänge einer flächigen Malweise und kubistischer Formfindung studieren.

Die Ausstellung zeugt überdies von einer weiteren Besonderheit in der finnischen Kunst. Wie damals nirgendwo sonst, haben Frauen die Entwicklung mitbestimmt. Zwar waren sie anfangs auf den häuslichen Kreis und somit überwiegend auf Kinderbilder eingeschränkt, doch schon relativ früh haben sie dann mehr als die Hälfte aller Kunstpreise erhalten und zwischenzeitlich auch die Mehrheit in den (vergleichsweise spät gegründeten) finnischen Kunstakademien gestellt. Beispielhafte Bilder, etwa von Maria Wiik und – noch eindrücklicher – Helene Schjerfbeck, lassen ahnen, welche Begabungen da am Werk gewesen sind.

Jammerschade nur, dass diese Ausstellung, die auch weitere Anreisen lohnt, nicht durch einen Katalog bewahrt wird.

„Sehnsucht Finnland“. Gustav-Lübcke-Museum, Hamm, Neue Bahnhofstraße 9. Bis zum 20. März 2016. Geöffnet Di-Sa 10-17 Uhr, So 10-18 Uhr. Eintritt 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kein Katalog. Weitere Infos: www.museum-hamm.de

Auf irgendeine Art naiv – „Der Schatten der Avantgarde“ im Essener Folkwang-Museum

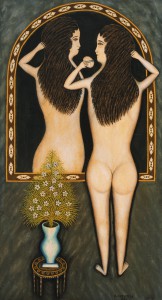

„Mädchen im Spiegel“ (1940) von Morris Hirshfield, 102×57 cm groß (Foto: VG Bild-Kunst/Museum Folkwang)

Als er sich 2012 vom Kölner Museum Ludwig verabschiedete, durchwehte ein Hauch von Schwermut die Räume. „Ein Wunsch bleibt immer übrig. Kasper König zieht Bilanz“, war die Ausstellung betitelt, mit der sich der prominente Kurator und bekennende Westfale nach 12 Jahren Leitungstätigkeit verabschiedete. Und das geneigte Publikum fragte sich, wie der Ausstellungstitel denn wohl zu verstehen sei: Bleibt der letzte Wunsch nun ein für alle Mal unerfüllt, oder wird er in den folgenden Jahren noch verwirklicht?

Wie es aussieht, trifft Letzteres zu. Kasper König hat (unter anderem in St. Petersburg) munter weiter kuratiert, hat bei Anke Engelke in der Talkshow gesessen und jetzt im Essener Folkwang-Museum eine Kunstschau realisiert, die doch Fragen aufwirft: „Der Schatten der Avantgarde – Rousseau und die vergessenen Meister“. Eine Ausstellung, von der man auch sagen könnte, daß sie typisch für König ist.

Dieses „Untitled (Blue Man on Red Object)“ des ehemaligen Sklaven Bill Traylor entstand ca. zwischen 1939 und 1942. (Foto: Mike Jensen/Museum Folkwang)

Wo gehören sie hin?

Natürlich soll nicht verschwiegen sein, daß ein zweiter Kurator mit im Boot sitzt, eine gute Generation jünger als König und aus Dortmund gebürtig: Falk Wolf, der unter anderem auf eine mehrjährige Tätigkeit im Hagener Osthaus-Museum zurückblickt. Die beiden sind für das verantwortlich, was im großen, überaus flexibel gestaltbaren Saal des Folkwang-Museums nun zu sehen ist:

Acht Dschungelbilder des berühmten Zöllners Henri Rousseau, drum herum gruppiert Arbeiten von 12 Künstlerinnen und Künstlern, denen gemein ist, daß sie anders als Rousseau im etablierten Kunstbetrieb so recht keinen Platz zugewiesen bekommen haben: Camille Bombois, Adalbert Trillhaase, William Edmondson, Morris Hirshfield, Martín Ramírez, Séraphine Louis, Alfred Wallis, um einige zu nennen. Den einen oder anderen Namen hat man wohl schon einmal gehört, sicherlich den von André Bauchant, dessen eigentümliche Historienbilder einen der Präsentationsräume füllen.

Erich Bödekers Betonfiguren

Auch ein guter Bekannter aus dem Revier ist in die Auswahl geraten: Erich Bödeker, Bergmann aus Recklinghausen, der Figuren aus Beton schuf und sie anmalte. In Essen stehen Tiere aus einem Zoo, bekannt ist aber vor allem auch seine (in Essen nicht gezeigte) englische Königsfamilie, und Beton wählte Bödeker als Material, weil es ihm am haltbarsten zu sein schien. Da lag er leider falsch, und seine schlicht-feierlichen Gestalten mit ihrer geradlinigen Aura dauerhaft zu erhalten, ist ein großes kuratorisches Problem. Aber dies nur am Rande. Mehr oder weniger sind sie alle Autodidakten, kann das Etikett „naiv“ für ihre Arbeiten verwendet werden, und schließlich ist etlichen eigen, daß sie zeitlebens still vor sich hinbosselten, ohne aktiv den Austausch mit Gleichgesinnten zu suchen, sich gar als Avantgarde zu begreifen.

Ein Esel des Recklinghäuser Bergmanns und Künstlers Erich Bödeker (Foto: Lothar Schnepf/Kolumba/Museum Folkwang)

Der malende Sklave

Der Tscheche Miroslav Tichý, der leicht bekleidete Frauen in Schwarzweiß fotografierte und dies wohl meistens unbemerkt tat, hat es in die Ausstellung geschafft, gleichermaßen Bill Traylor, 1853 in Benton, Alabama geboren und Sklave auf einer Baumwollplantage. Dort blieb er auch noch lange nach dem offiziellen Ende der Sklaverei. Seine chiffrenhaften, kargen Zeichnungen lassen an Höhlenmalerei denken, lassen dunkle Ahnungen von Gewalt und Unterdrückung aufsteigen und gehören in ihrer diffusen Bedrohlichkeit zu den stärksten Bildern der Ausstellung.

Der 1864 geborene Amerikaner Louis Michel Eilshemius hingegen liebte es, nackte pralle Frauen in freier Natur zu malen, und wenn ihm in einigen dieser Bilder die richtige Perspektive auf groteske Art entgleitet, wenn Köpfe wirken wie schief aufgeklebt, dann könnte man glatt eine Absicht dahinter vermuten. Aber sind „naive“ Maler absichtsvoll naiv? In jedem Fall machen schon die Arbeiten dieser drei Künstler deutlich, daß hier von den Kuratoren gerade nicht das Einende gesucht wurde, sondern die bunte Vielfalt.

Den hungrigen Löwen, der sich auf eine Antilope wirft, malte Henri Rousseau zwischen 1898 und 1905. Foto: Fondation Beyeler/Robert Bayer/Museum Folkwang)

Räume im Raum

Einen inhaltlichen, formalen Bezug zu Rousseaus schlicht-schöner Weltsicht zu konstruieren, fällt trotzdem bei keinem der zwölf Ausgestellten (plus einigen Referenz-Gemälden von Delaunay, Modersohn-Becker, Picasso uns so fort) schwer. Dies ist zu einem großen Teil dem dritten Mann zu danken, der am Zustandekommen dieser Schau beteiligt war und den zu preisen Kasper König im Termin nicht müde wurde: Hermann Czech, Ausstellungsarchitekt, der auf der riesigen Fläche drei schräg stehende Raumgebilde verteilt hat, die Containern ähneln, das Werk jeweils eines Künstlers, einer Künstlerin präsentieren und die gesamte Schau räumlich sinnhaft strukturieren. Zudem gibt es durch Stellwände abgetrennte Bereiche, und alle so entstandenen Zonen haben einen Blickachsenbezug zu den berühmten Bilder des Meisters Rousseau. Ist wirklich nicht schlecht gemacht.

Kaspar König (links) und Falk Wolf kuratierten die Ausstellung „Der Schatten der Avantgarde“ im Essener Folkwang-Museum. (Foto: Jens Nober/Museum Folkwang)

„Kuratorische Ratlosigkeit“

Man muß wohl ein alter Hase im Ausstellungsgeschäft sein, wenn man, wie Kasper König, freimütig von „kuratorischer Ratlosigkeit“ als Konzept spricht. Oder vielleicht eben auch als Nicht-Konzept, was aber auch wieder ein Konzept wäre.

Gefragt hatte man ihn, warum nicht auch Jean Dubuffet mit seiner „Art brut“ in der Ausstellung vertreten sei, oder Kunst von psychisch Kranken, oder „Tribal Art“ aus Asien, Afrika, Ozeanien. Hätte man alles machen können, hat man eben nicht (zumal Dubuffet Rousseau dann möglicherweise die Schau gestohlen hätte).

Sicherlich ist der Titel etwas schönfärberisch; der Begriff Avantgarde geht bei den meisten Gezeigten schlichtweg in Leere, und Meister kann man sie auch nicht alle nennen. In jedem Fall jedoch schafft diese Ausstellung eine Vielzahl von sinnvollen schöpferischen Bezügen, die in Ruhe noch bedacht sein wollen. Und zu Recht wirft sie die Frage auf, warum sich der etablierte Kunst- und Museumsbetrieb bei einigen der gezeigten Künstler mit deren systematischer Einordnung so schwer tut.

Kasper König 2017 in Münster

Übrigens werden wir Kasper König spätestens im Sommer 2017 in Münster wiederbegegnen. Er arbeitet, wie er sagt, schon intensiv an der alle 10 Jahre stattfindenden Ausstellung „Skulptur.Projekte“ , die er jetzt zum dritten Mal plant.

- „Der Schatten der Avantgarde – Rousseau und die vergessenen Meister“. Museum Folkwang, Essen, Goethestraße.

- Bis 10. Januar 2016

- 96 Gemälde, 65 Grafiken, 21 Fotografien, 2 Installationen, 20 Skulpturen = 204 Kunstwerke auf 1400 Quadratmetern.

- Geöffnet Di-So 10-18 Uhr, Do+Fr 10-20 Uhr.

- Eintritt 8,00 €

- Katalog 25,00 €

- www.museum-folkwang.de

„Weltkunst“ ohne Grenzen – Wuppertal zeigt die famose Sammlung des Eduard von der Heydt

Von einem veritablen „Großereignis“ spricht Wuppertals Museumsdirektor Gerhard Finckh, der zwar zu schwelgen weiß, aber nicht zu maßlosen Übertreibungen neigt. Man zeige – in bislang beispielloser Breite – wesentliche Teile der bedeutendsten deutschen Kunstsammlung, die hauptsächlich in den 1930er und 40er Jahren aufgebaut wurde.

Konkreter: Wuppertal würdigt den Mann, dem es quasi seine grandiosen Museumsbestände und seinen bleibenden Rang in der Kunst-Landschaft verdankt. Wenn man es pathetisch sagen mag: Alle Stockwerke des Hauses sind nun von Sammlergeist des Eduard von der Heydt erfüllt.

Vincent van Gogh: „Kartoffelsetzen“ (1884). Vermächtnis Eduard von der Heydt, 1964 (Foto: Von der Heydt-Museum Wuppertal)

Seit 1962 trägt das Museum den Namen Von der Heydts. Er hat der Stadt nicht nur unermasslichen Kunstbesitz vermacht, sondern auch ein Millionenvermögen, das in eine Stiftung zum Ankauf weiterer Werke eingeflossen ist. Glückliches Wuppertal! Jedenfalls in dieser Hinsicht.

Eduard von der Heydt war, wie schon sein Vater August, ein Wuppertaler Bankier, der nach und nach in London, der Schweiz, den Niederlanden, Berlin und Paris wirkte; ein Mann von europäischem Format also. Aufbauend auf der Kunstsammlung seines Vaters (erst konventionell mit Marees, Makart und Courbet, dann auch schon kühner ausgreifend), trug er eine famose Kollektion der Moderne zusammen. So zählte er zu jenen Pionieren, die schon sehr zeitig Picasso-Bilder erwarben.

Paul Cézanne: „Liegender weiblicher Akt“ (um 1886/90). Vermächtnis Eduard von der Heydt, 1964 (Foto: Von der Heydt-Museum Wuppertal)

Doch nicht nur das. Durchaus gleichberechtigt kamen künstlerische Arbeiten aus Asien, Afrika und Ozeanien hinzu. Etliche Fotografien aus Von der Heydts großbürgerlichen Villen und sonstigen Wohnsitzen bezeugen solch hierarchieloses Nebeneinander im Sinne einer übergreifenden „Weltkunst“-Idee. Von der Heydt besaß selbst ein Gespür für Qualität, ließ sich freilich auch eingehend von Fachleuten beraten. Man konnte ja nicht alles selbst wissen.

Erstmals in dieser üppigen Form werden nun Eduard von der Heydts Sammlungen wieder zusammengeführt. Rund 320 Exponate repräsentieren die etwa 3500 Stücke, die Eduard von der Heydt erwerben konnte. Skulpturen und Bildnisse aus Asien und Afrika kamen nach dem Zweiten Weltkrieg ins Züricher Rietberg-Museum (Villa Wesendonck), während die überwiegend moderne Kunst ins Wuppertaler Museum zuteil wurde. Jetzt kooperieren beide Institute, um die Gesamtschau zu ermöglichen. In chronologischer Folge werden Aspekte der Sammlerbiographie und der Museumsgeschichte aufgefächert.

Buddha auf dem Schlangenthron, Kambodscha, Khmer-Reich, 12. Jhdt. Sandstein. (Foto: Museum Rietberg, Zürich)

Einige gekonnte Inszenierungen der „Weltkunst“-Schau lassen Kontexte der Sammelzeit aufleben. Immer wieder sieht man hier Originale, die schon auf besagten historischen Fotografien auftauchen. Es ist, als träten sie plastisch aus jener Historie hervor, als würden sie ungeahnt lebendig.

Ein Saal lässt beispielsweise ahnen, wie Von der Heydts Sammelstücke vor der majestätischen Meereskulisse im holländischen Zandvoort (wo er einen Bank gründete) gewirkt haben mögen. Eine weitere Vergegenwärtigung betrifft den Monte Verità, die traditionelle Kultstätte damaliger Lebensreformer, die Eduard von der Heydt kurzerhand kaufte, um dort u. a. ein Hotel zu betreiben. Die künstlerische Ausstattung des (hier teilweise stilgerecht nachempfundenen) Speisesaals hatte wahrhaft museale Qualitäten.

Ach ja. Wir haben bislang noch kaum Künstlernamen genannt. Nun, man müsste ja auch weite Teile der Moderne durchbuchstabieren, von Van Gogh bis Picasso, von Odilon Redon bis Moholy-Nagy, von Hodler bis Jawlensky, von Modersohn-Becker bis Beckmann. Um doch nur wenige zu nennen. Schon beim Presserundgang mussten, um die Fülle zu bewältigen, tatsächlich Meister wie Edvard Munch auch schon mal „links liegen gelassen“ werden, sonst wäre der Termin zeitlich ausgeufert.

Zu all den Werken der Europäer gibt es faszinierende Beispiele für afrikanische und asiatische Kunst, die nicht etwa unter soziologischen, sondern unter ästhetischen Gesichtspunkten gesammelt wurde; wie denn überhaupt Eduard von der Heydt vor allem der Schönheit huldigte und mit der Kunst keinen hehren Bildungsauftrag für die einfachen Leute verfolgte. Das unterschied ihn von Karl Ernst Osthaus, der ein paar Jahrzehnte zuvor von Hagen aus zum sendungsbewussten Botschafter der Moderne wurde.

Die Ausstellung, kuratiert von Antje Birthälmer, verschweigt auch nicht Eduard Von der Heydts notgedrungenes Lavieren im „Dritten Reich“. Die Familie zählte zum engeren Kreis um Kaiser Wilhelm II., der einen reaktionären Kunst-Geschmack hatte, sich aber nie kritisch zur fortschrittlich orientierten Sammeltätigkeit der Banker geäußert haben soll.

Spürbar ist ein abwägendes Bemühen um geschichtliche Gerechtigkeit. Nach 1946 wurde Von der Heydts zunächst zwiespältig erscheinendes Verhalten in der NS-Zeit gerichtlich untersucht. Es sieht so aus, als hätte er sich einigermaßen anständig verhalten und jedenfalls keine Kunst-„Schnäppchen“ auf Kosten drangsalierter jüdischer Mitbürger an sich gebracht.

Ein überaus kompliziertes Diagramm soll außerdem veranschaulichen, wie Eduard von der Heydt staatliche Geldflüsse, gedacht für deutsche Spionage, teilweise umgeleitet hat, um Juden vor der Verfolgung zu retten. Allerdings herrscht auf diesem Felde immer noch Klärungsbedarf. Abermals soll ein Symposion im Rahmen der Ausstellung der schwierigen Wahrheit näher kommen.

Im Laufe des Rundgangs fragt man sich gelegentlich, was dieser Sammler denn eigentlich für ein Mensch gewesen sei. Eine Fotografie zeigt Eduard von der Heydt als eine Art Buddha im Schneidersitz. Er wirkt freundlich, aber letztlich auch unnahbar. Aus seinem Privatleben drang wenig bis nichts nach außen; ganz so, als hätte er – im Reich einer vermeintlich reinen Ästhetik – über allem geschwebt.

„Weltkunst. Von Buddha bis Picasso. Die Sammlung Eduard Von der Heydt“. 29. September 2015 bis 28. Februar 2016. Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Turmhof 8. Eintritt 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, Katalog 25 Euro. Geöffnet Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Mo geschlossen. Info-Hotline: 0202/563-26 26. www.von-der-heydt-museum.de / www.weltkunst-ausstellung.de

44.000 Tickets – Intendant Johan Simons zieht positive Bilanz seiner ersten Ruhrtriennale

Die Ruhrtriennale nähert sich ihrem Ende. Deshalb zog Intendant Johan Simons jetzt eine erste Bilanz. Wie nicht anders zu erwarten, war das Festival sehr erfolgreich, alles in allem wurden 44.000 Eintrittskarten verkauft.

Es gibt der Zahlen etliche mehr; genannt sein sollen noch die Verkäufe für Simons’ großformatige eigene Regiearbeiten „Accattone“ (6500 Karten) und „Das Rheingold“ (6020 Karten). Bemerkenswert ist die kurzfristige Vermehrung der Zeit-„Slots“ bei „Orfeo“ in der Kokerei Zollverein von 400 auf 460. Zur Erläuterung: Pro Zeitslot wandern in Viertelstundenabstand acht Zuschauer durch eine fein installierte Alltagshölle, in welcher (Haus-) Frauen mit ausdruckslosen Gummimasken ein freudloses Dasein fristen. Der Durchgang dauert rund eine Stunde, an zentraler Stelle spielt ein Orchester ebenfalls mit Gummimasken Monteverdi-Musik, und diese Installation von Susanne Kennedy, Suzan Boogaerdt und Bianca van der Schoot ist für die einen banal und für die anderen ein geniales Kunstwerk. Auf jeden Fall ist es ein Kunstwerk mit arg begrenzter Kapazität.

Spielt hier im nächsten Jahr die Ruhrtriennale? Portal der Jugendstil-Maschinenhalle auf Zeche Zollern. (Foto: Martin Holtappels/LWL)

Dortmund darf hoffen

Die nächste Triennale findet vom 12. August bis zum 25. September 2016 statt. Was Johan Simons schon in der Pipeline hat, verrät er natürlich nicht. Ein bißchen hat er aber doch gesagt, beispielsweise zu der Frage, ob es im nächsten Jahr neue Spielorte geben wird: „Ich hoffe, es wird Dortmund!“

An der Jugendstilhalle auf Zeche Zollern hatte die Triennale ja beizeiten Interesse gezeigt, letztlich wurde es 2015 aber nichts mit diesem Spielort. Jetzt scheint die Halle als markanter Dortmunder Ort wieder in der Diskussion zu sein, zusammen mit der Phoenix-Halle am Phoenixsee, die ihrer Bestimmung als Eventstandpunkt entgegendämmert.

Kein Dinslaken, kein Wagner

Zeche Lohberg in Dinslaken, das Hallenmonstrum, in dem „Accattone“ lief, hat 2016 Pause. Da derzeit aber wieder fraglich ist, was dauerhaft aus dem gigantischen Schuppen werden soll, will Simons für 2017 noch keine Prognosen wagen.

Und was macht der Triennale-Ring? Nach „Rheingold“ ließe sich doch trefflich weiter an im bosseln. Doch eine Wagner-Inszenierung sei für 2016 definitiv nicht auf dem Plan, so der Intendant.

Musikalische Lesereise durch die Theater des Ruhrgebiets

Bis zur nächsten Triennale ist jetzt bald Pause – aber doch nicht ganz. Mit einer kleinen Tournee durch die Theater des Reviers möchte Johan Simons dem Publikum in Erinnerung bleiben. Deshalb gibt es – die Termine stehen unten – musikgeschichtliche Lesungen aus dem dicken Sachbuch-Bestseller „The Rest is Noise“ des Musikkritikers Alex Ross. Lesen werden Mitglieder der jeweiligen Ensembles unter Simons’ Regie; zudem spielen Musiker der Bochumer Symphoniker unter Leitung von Carl Oesterhelt bei dieser „literarisch-musikalischen Etappenreise“. Ein Abend soll um die drei Stunden dauern, eine Pause haben und 15 Euro Eintritt kosten. Und entspannt soll es zugehen, sagt Simons, gerne mit Getränken und ein paar Tischchen im Zuschauerraum.

Wir sind gespannt. Und die Kontaktaufnahme zu den Theatern der Region, die in der Planung früherer Triennale-Intendanten schlichtweg nicht vorkamen und sich deshalb übergangen fühlten, ist eine ausgezeichnete Idee, aus der mehr werden könnte.

Hier noch die Termine von „The Rest is Noise“:

- Schauspiel Essen 5.11.2015