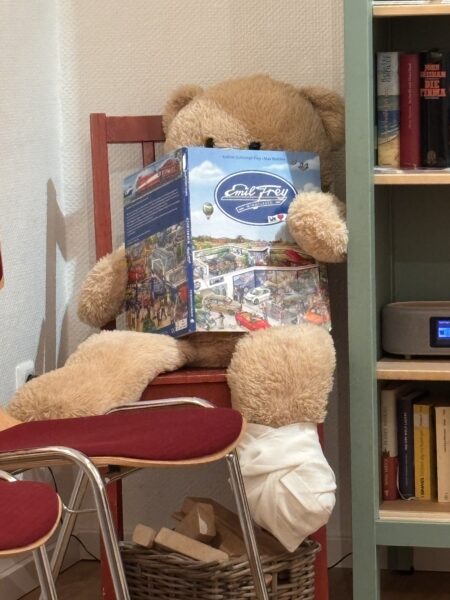

Tableaus, wandgroß (Foto: MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, 2023)

Was ist hier das Kunstwerk? Ist es das riesige, rechteckige Tableau, das fast so groß ist wie die Wand, vor der es hängt, in der nicht eben raumsparend konzipierten Küppersmühle?

Oder sind es die vielen unterschiedlich großen und formatierten Einzelbilder, die in ihrer Summe das Tableau bilden und die, wie es scheint, immer Ähnliches zeigen: Rhythmisierte Muster, Strukturen, Malgründe, vor die relativ einfach gestaltete Gesichter gesetzt sind. Punkt, Punkt, Komma, Strich wurden überwiegend als Öffnungen ausgefertigt, was wiederum den Blick auf die dahinterliegende Struktur freilegt und den bezüglichen Charakter der Gesichter unterstreicht.

Die Wand hing lange in Italien

Es sind schematische Menschen-Abbilder aus der Vorstellung des Künstlers, expressive Hervorbringungen mithin vor informeller Grundierung. Und nun erhebt sich nebelgleich die Frage, was der Dichter, der hier ein Maler ist, uns damit sagen will. „Diese Wand hing lange in meinem Atelier in Italien“, erläutert er bereitwillig, doch macht uns das zunächst einmal nicht klüger.

Künstler Christoph M. Gais in seiner Ausstellung (Foto: Daniel Sadrowski, MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, 2023)

Kein Wilder

Der Künstler, dem das renommierte Duisburger Privatmuseum Küppersmühle (MKM) nun eine opulente Werkschau ausrichtet, heißt Christoph M. Gais, geboren 1951 in Stuttgart, tätig in Orvieto (Italien) und in Berlin. Wo soll man ihn verorten? Für die Pop-Art war er vielleicht noch zu jung, aber bei den Jungen Wilden hätte er durchaus schon mitmachen können, damals, in den 80ern. Doch scheint es nicht das gewesen zu sein, was er suchte, oder, genauer, was er vielleicht deutlicher und schmerzlicher wahrnahm als andere.

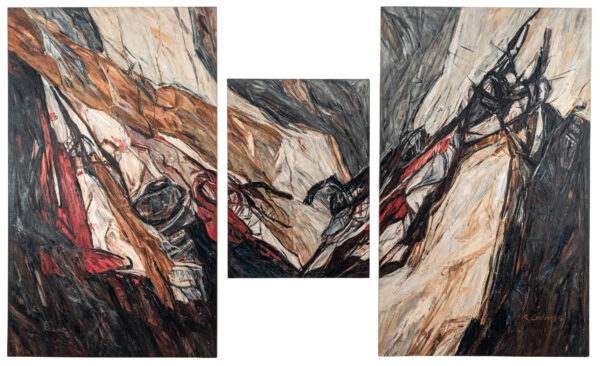

Zwei prominent präsentierte Großformate ohne richtige Titel aus den späten 80er Jahren zeigen in dystopischer, aus der Ferne scheinbar hyperrealistischer Dreidimensionalität feindselige Rechteckkörper aus dem Chaos sich erhebend, Hohlkörper mögen es in einem Fall sein, Steine im anderen. Das andere – Bild – trägt als Titel das Datum seiner Entstehung „12.1.88“, und ohne allzu große Phantasie kommt man assoziativ zum wenig später erfolgten Mauerfall und dem Ende der DDR. Gais gibt gerne zu, daß seine Empfindungen in jener Zeit, in Berlin, Aufbruch, Abbruch, tiefgreifende Veränderung waren, schwer erträglich für einen empfindsamen Menschen und ein Grund, die Stadt zu verlassen. Im anderen großen Bild dieses Raumes Untergangsphantasien auszumachen ist gleichfalls nicht schwierig, auch wenn 9/11 da noch 12 Jahre entfernt war.

Vorweggenommener Mauerfall: „Ohne Titel (12.1.88)“, Öl, Pastell und Gouache auf Karton (Foto: Henning Krause, Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Sammlung Ströher © Christoph M. Gais)

Drei Esel

Kurz und gut: Anfang der Neunziger ging Christoph M. Gais aufs Land, kleiner Bauernhof in italien, viele, viele Tiere um ihn herum, unter ihnen drei Esel. Nun malte er Strukturen, schön und gleichförmig, schwingend, schwebend, schwerelos, in großen Formaten, Öl auf Leinwand, ganz klassisch.

Manchmal meint man ein antikes Fries zu erkennen, was natürlich sein kann, aber nicht das Ziel der Bemühungen war. Eher wirken diese Arbeiten wie der malerische Versuch, zu Harmonie mit dem eigenen Inneren zu gelangen, zu den sprichwörtlichen guten Schwingungen. Und küchenpsychologisch sei noch die Vermutung angehängt, daß die vielleicht einfacheren, regelmäßigeren, zuverlässigeren Schwingungen der Tiere auf dem Bauernhof ebenfalls ihren Anteil daran gehabt haben könnten, dem Künstler Stabilität und Stärke zu verleihen.

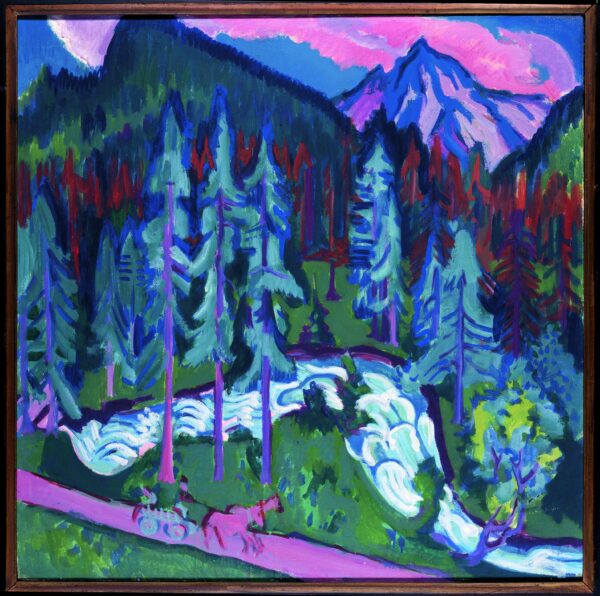

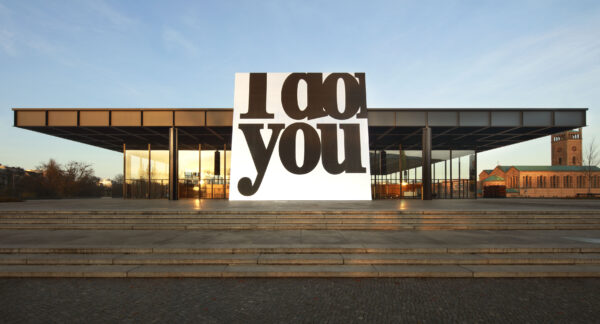

Afrikanische Skulpturen vor blauem Dreiecke-Tableau (Foto: Daniel Sadrowski, MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, 2023)

Intensive Figuren

Doch die afrikanischen Holzskulpturen, die Gais in einem anderen (etwas kleineren) Raum aufgestellt hat, verheißen Veränderung. Solche Figuren, ein jeder weiß es, entstanden nicht nach der Natur, sondern zeigen in frappierender Intensivierung Eigenschaften, Eigenheiten, Grundlegendes; gleichgültig letztlich, ob diese Wahrheiten religiöse, rituelle oder schlicht menschliche sind. „Gais begegnet der afrikanischen Kunst mit großem Respekt“, sagt sein Künstlerkollege Thomas Huber, der diese Ausstellung auch kuratiert hat, „er sieht afrikanische Werke als künstlerische Werke.“

Es ist die Auseinandersetzung mit der Kunst anderer Künstler, die vielleicht, manchmal sind die Dinge ja auch nicht ganz so einfach wie sie scheinen, dazu geführt hat, in den eigenen Arbeiten die Expression menschlicher Gesichter, menschlicher Präsenz mithin, als zentralen Bezugspunkt einzufügen. Übrigens ist der „afrikanische“ Raum mit, kann man gar nicht anders sagen, wunderschönen Gemälden bestückt, die in betörenden Blautönen ein schlichtes Muster aus kleinen Dreiecken zu einer nur scheinbar homogenen Fläche machen. Gaus hat diese Flächen mit Schaumgummistempeln und Ölfarbe „gedruckt“ und brauchte Unmengen Schaumgummi dafür, weil dies sich in der Ölfarbe schnell auflöste und nicht mehr zu gebrauchen war.

Regal aus dem Berliner Atelier des Künstlers, in Duisburg originalgetreu aufgebaut (Foto: Kay Heymer, © Christoph M. Gais, MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Sammlung Ströher)

Schweinchen

Vis-à-vis vom Eingangsbereich – Besucher der Küppersmühle kennen das – gibt es in einem ersten Raum fast immer den umgehbaren Kubus, in dem häufig Werke aus früheren Schaffensperioden der Künstlerinnen und Künstler gezeigt werden. Hier nun aber ist das Berliner Atelier von Gais nachgebaut worden, das große, überaus dekorative Regal mit seinen Bildern und Skulpturen, den Kleinmöbeln, den knubbeligen Schweineskulpturen, aus afrikanischer Erde oder aus Eselkot. Ein hervorragendes Material, beteuert der Künstler, sehr formstabil durch den natürlichen Anteil von unverdautem Heu und Stroh.

Das Publikum kommt mit ins Bild

Im Gang neben dem Kubus hängen einige besondere Einzelportraits. Ihr Hintergrund ist rhythmisierte Struktur, der Vordergrund jedoch eine ornamentierte Glasscheibe, die in der Kontur des Gesichts klar bleibt. Außerdem spiegelt sich der Betrachter in der Scheibe, wird mithin hineingezogen in den Sehraum des Bildes, wird somit Teil des Kunstwerks. Und einmal mehr ist man beeindruckt von den vielen Spielarten der Bezüglichkeit, die dieser Künstler in seinem Werk herausarbeitet. „Acht Räume, acht Klänge“ – so beschreibt Gais das Ausstellungskonzept seines Kollegen Thomas Huber für die Küppersmühle in knappen Worten. Wir wollen dem nicht widersprechen. Aber fraglos sind in dieser eindrucksvollen Werkschau auch viele reizvolle Zwischentöne zu entdecken.

- „Christoph M. Gais – Bilderwelten von 1990 bis heute“, Museum Küppersmühle, Duisburg

- Bis 26. November 2023. Mi 14-18 Uhr, Do-So und Feiertage 11-18 Uhr

- Eintritt 6 EUR, gesamtes Haus 12 EUR

- www.museum-kueppersmuehle.de