Franz Liszt gehörte nie ganz zu den von mir besonders hoch geschätzten oder gar geliebten Komponisten. Für mich war seine Klaviermusik, wenn ich sie gelegentlich hörte, immer wieder etwas zu sehr und leider oft genug nahezu ausschließlich mit reiner Virtuosenmusik verwechselbar.

Ziemlich früh allerdings, schon in meiner Kindheit, muss ich zumindest seinen Namen mit Hochachtung in meiner Salzburger Umgebung gehört haben. Vor allem mit den „Ungarischen Rhapsodien“, die mir in der Orchesterfassung sofort gefielen (und unter dem Dirigat Hermann Scherchens immer noch), den beiden Klavierkonzerten und dem (von heute aus gesehen) so leicht verkitschbar spielbaren „Liebestraum“ wurde ich schon früh im direkten Verbund mit Liszts Namen per Radiowunschkonzert vertraut. Dennoch: Schubert, Schumann, Brahms und auch Chopin, um von Beethoven, Mozart, Haydn und Bach, später auch von Ravel, Debussy, Szymanowski, Janáček und Bartók einmal ganz zu schweigen, bedeuteten mir von je her deutlich mehr. Und eigentlich ist das bis heute so geblieben.

Immerhin: Ich bekam mit, dass von mir sehr bewunderte Pianisten, wie z. B. Claudio Arrau und Alfred Brendel und sogar manchmal auch Wilhelm Kempff, sich immer wieder stark bis sehr stark für die Musik Franz Liszts eingesetzt haben. Und so war und bin ich bis heute dafür offen, mich eines Besseren belehren zu lassen. Ich sage mir, vielleicht tue ich der Musik Liszts ja auch Unrecht und ich habe meinen entscheidenden Zugang zu ihr nur noch nicht gefunden.

Und so kommt mir die lesenswerte Liszt-Biografie des Pianisten Jan Jiracek von Arnim gerade recht. An ihr vermochte sich nämlich zu erweisen, dass eine stärkere Annäherung nicht nur an den Menschen Franz Liszt, sondern vor allem auch an dessen eigene Kompositionen auf dem Umweg über seine Biographie auch für mich durchaus noch möglich ist. Nach der Lektüre dieses Buches werde ich mich mit weit größerem Interesse als zuvor auf die Musik Franz Liszts einlassen und habe schon gezielter damit begonnen.

Diese Liszt-Biografie ist gut proportioniert: Vier etwa gleich große, ihrerseits jeweils dreiteilige Abschnitte betreffen – zwar so nicht genannt, aber der Sache nach – die Abfolge der vier Lebensabschnitte, also von Kindheit, Jugend, Mannesjahren und beginnendem Greisenalter. Geschickt setzt das Buch, ehe es zu den Wunderkindjahren des Anfangs – vor der vielleicht alles entscheidenden Krise (S.55ff) – kommt, in einem Prolog mit den letzten Tagen Liszts bei seiner in später Versöhnung wiedergewonnenen Tochter Cosima in Bayreuth ein. Insofern geschickt, weil hier gleich zu Anfang spannend erzählt werden kann. Außerdem: Wir werden darauf eingestimmt, ein Leben, das so endet, genauer kennenlernen zu wollen.

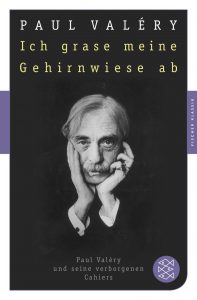

Vom klugen Umfang des Buches her – nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig! – ahnen wir schon, dass auch dem bloßen Anschein nach nicht eine ganz umfassende und tiftelig differenzierte Biografie gegeben werden soll, sondern schlaglichtartig entfaltetete, exemplarisch thematische, lebensabschnittsbezogene bewegte Lebensbilder. In einem mit „Nachklang“ überschriebenen, das Ganze symmetrisch abrundenden, angemessen kurzen Epilog wird etwas von der vielfältigen Wirkung und Einschätzung Liszts in Zeitgenossenschaft und Nachwelt vermittelt, ehe wir uns dem aufschlussreichen, abschließenden Teil (Anmerkungen, Literaturangaben, Zeittafel, Danksagung und Bildnachweise) gegenübergestellt sehen. Auf neun umsichtig ausgewählte Bilder beschränkt sich diese Biografie, während die insgesamt zwölf Teile der vier Hauptabschnitte jeweils mit einem durchdacht ausgewählten und anregend sprechenden Zitat als Motto eröffnet werden.

Da diese Biografie erst fast am Ende der ersten Hälfte des laufenden Liszt-Jahres erschienen ist, konnte sie aus diesem Umstand eine Tugend machen: Auch im Jahr 2011 bereits erschienene Liszt-Biografien wie z. B. die von Oliver Hirmes konnten noch einbezogen werden und sei’s auch nur in Form von einigen wenigen, passenden Zitaten. So entsteht der Eindruck einer Biografie auf dem aktuellsten Stand.

Der Untertitel „Visionär und Virtuose“ macht vor allem darauf neugierig, was unter dem „Visionären“ bei Liszt wohl genau zu verstehen ist. Bei der Bezeichnung „Virtuose“ glaubt man zunächst schon relativ genau zu wissen, was das sei, und sieht sich doch alsbald mit einem kontrastierenden Vergleich Liszts mit Paganini konfrontiert, aus dem man sehr klar auch grundlegende Unterschiede zu entnehmen vermag. Der Biograf lässt dabei in einem sich über fünf Seiten erstreckenden Nekrologszitat Liszt selber zu Worte kommen, wodurch man aus erster Hand erfährt, wie sich Liszt – in diesem seinen Nachruf auf Paganini – selbst als Virtuose von dem um eine Generation älteren und dennoch ihm lange Zeit gleichzeitigen Geigenvirtuosen in Form einer Vision „von einer besseren Kunst“ abgegrenzt hat (S.83).

Mir war der Text neu; ob er schon in anderen Biografien vollständig zitiert worden ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Auch andere bei Jan Jiracek von Arnim ausführlicher zitierte Stellen von Liszt selber und auch anderer Gewährsleute sind mir durchgängig unbekannt gewesen, so dass ich nicht darüber böse sein kann, dass auch sie ausführlich zitiert worden sind. Hieraus folgt, dass als Einstieg in die Lebensgeschichte und in den Umkreis der Künstlereigentümlichkeiten und -fähigkeiten von Franz Liszt diese sehr gute und ansprechende Biografie bestens geeignet ist. Sie versammelt leicht überschaubar die vielfältigsten Informationen, bietet eine vorzügliche Kenntnis- und Verstehensgrundlage und ist geeignet, den Weg zu Spezialuntersuchungen und Binnendifferenzierungen nicht etwa zu verbauen, sondern umgekehrt ein Interesse daran anzuregen und wachzuhalten. So wird zwar Liszts reiches Liedschaffen (anders als so viele andere Teile des Gesamtwerkes, etwa seine geistliche Musik) nicht einmal erwähnt, die eigene mögliche Beschäftigung damit aber geradezu freigehalten. Unerlässliches kommt unabdingbar vor; dennoch a t m e t von Arnims Biografie erkennbar, sie bleibt für Ergänzungen beständig offen.

Von den V i s i o n e n Franz Liszts ist im Verlauf der Biografie mehrfach und vielfältig die Rede, so dass der Titel-Ausdruck „Visionär“ auch im Buch selbst wegen seiner gezielten Vieldeutigkeit nicht ganz ohne Geheimnis bleibt. Um eine nicht bloß virtuose Kunst à la Paganini ist es Liszt in seiner Vision von 1840 zu tun gewesen, so oft er auch zumindest von Zeitgenossen als ein „Paganini des Klaviers“ aprostrophiert worden sein mag. Als er 1848 nach Weimar ging, um die Stelle als Hofkapellmeister zu übernehmen, träumte er gelegentlich (S. 167) von einem 2. Weimar der Musik, das auf das 1. Weimar der sozusagen „Johann Wolfgang Goetheschen Kunst-Periode“ (Heine) folgen sollte: „Weimar schien wie eine weiße Leinwand zu sein, auf die Liszt nun seine Visionen zeichnen konnte.“ (a.a.O., S.152) Mehr und mehr scheitert er damit. (S.164) Auch in einer späteren Lebensphase in den 60er-Jahren in Rom scheitert er mit einer anderen Vision: „In Rom wurden Franz Liszts geistliche Werke kaum aufgeführt. Seine Vision, mit neuer religiöser Musik Kirche und Gesellschaft zusammenzuführen, war gescheitert.“ (S.186)

Liszts Leben ist geprägt vom Gelingen, vom oft triumphalen Gelingen, aber auch das Gefühl, das Bewusstsein, gescheitert zu sein, ist ihm durchaus vertraut. Über seiner Biografie könnte stehen, was Hans Mayer einmal als Untertitel über ein Goethe-Buch gesetzt hat: „Versuch über den Erfolg“.

Ungeschaute, nicht projektierbare Visionen Franz Liszts hingegen werden später gelingen. So schreibt Jan Jiracek von Arnim im Anschluss an seine Charakterisierung des Lisztschen Klavierstücks „N u a g e s g r i s von 1881“: „Hier wird bereits der Weg Richtung Schönberg und Webern gewiesen.“ (S.194).

Orte wie Raiding, Wien, Paris, London, Pest, Gut Woronińce, Weimar und Rom, aber schließlich auch Bayreuth werden biografisch ins Licht gerückt, ebenfalls die (von der Mutter mal abgesehen) drei entscheidenden Frauen seines Lebens, die vielen fruchtbaren, auch kontrastbildenden Begegnungen mit Zeitgenossen verschiedener Länder Europas. Wie viele waren doch darunter, die ich aus anderen Zusammenhängen (literarischen, philosophischen, generell künstlerischen) bereits ein wenig kannte und nun mit anderen Facetten durch diese Biografie neu kennenlernen durfte!

Ich nenne zwei entlegenere Beispiele: Unter der Abbildung „Liszt im zwanzigsten Jahr“ auf S.54 stehen Verse von Moritz Gottlieb Saphir, der seinerzeit sehr bekannt war, dessen Namen im Personenregister aber nicht auftaucht. Dieser Zusammenhang spornt mich geradezu zu weiteren Erkundungen an. Zweitens: die Tochter Marie, die die Fürstin Carolyne von Sayn-Wittgenstein aus der Ukraine nach Weimar mitgebracht hatte, ist alsbald verheiratete Prinzessin von Sayn-Wittgenstein-Hohenlohe. Bei diesem Namen wurde ich gleich hellhörig. In der Tat, sie ist dieselbe, die später im Briefwechsel mit dem Schriftsteller Ferdinand von Saar stand.

Bewundernswert, wie der Biograf seine eigenen (beachtlichen!) pianistischen Fähigkeiten nicht in die Waagschale wirft. Nur einmal im „Nachklang“ des „Epilogs“ erwähnt er wie nebenbei, dass auch er praktisch-konkrete Erfahrungen mit Werken von Franz Liszt hat, dass er nämlich „ein Werk wie Vallée d’Obermann aus seinen Wanderjahren spiele“ (S.199). Ebenso fällt auf, dass er auch keine anderen zeitgenössischen Interpreten, die heutzutage besonders mit ihrem Liszt-Spiel hervortreten oder bereits hervorgetreten sind, anführt, geschweige denn namentlich erwähnt. (Auch nicht in einer als denkbare Ergänzung zum Hauptteil eben nicht vorhandenen Referenzliste von Liszt-Einspielungen.)

Er lässt uns im Anschluss an seine Biografie entschieden unseren je eigenen Weg zur Musik Franz Liszts suchen. Er scheint sich zwischen den Zeilen ziemlich sicher zu sein, dass sich seine Leser… spätestens jetzt auf diesen Weg machen werden. In meinem Falle hat er sich dabei nicht getäuscht. Als erstes werde ich mich jetzt den Liedern (und Melodramen) Franz Liszts zuwenden, um nach und nach, deutlich gestärkt durch diese mich erfreulich anregende Biografie, meinen eigenen Weg zu Liszt zu finden.

Jan Jiracek von Arnim: Franz Liszt. Visionär und Virtuose. Eine Biografie. Residenz Verlag, St. Pölten – Salzburg 2011. 232 Seiten, 21,90 Euro.