Unser Gastautor, der Schriftsteller Heinrich Peuckmann, über menschlich und literarisch prägende Begegnungen in seiner Schüler- und Studentenzeit:

Meinen ersten Lehrer habe ich geliebt. Noch bis zu seinem Tode hatte ich brieflich Kontakt mit ihm, denn er war inzwischen nach England verzogen und hatte dort noch einmal geheiratet.

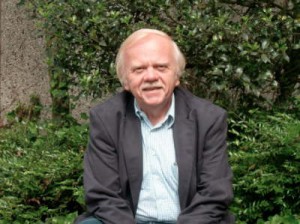

Der Autor Heinrich Peuckmann (Bild: Homepage www.heinrich-peuckmann,de / privat)

Als es zu seinem 80. Geburtstag einen Empfang in der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei gab, ließ er auch mich einladen und wir hatten unser letztes Gespräch. Er erzählte mir, was er im letzten Jahr von mir gelesen hatte, wir witzelten dabei wie immer. Am Ende wollte er wissen, was unsere gemeinsamen Freunde machten, vor allem mein Autorenkollege Horst Hensel.

Grundschüler beim späteren Kultusminister

Jürgen Girgensohn hieß er, der das kleine I-Männchen Heinzchen Peuckmann 1956 an der Kamener Falkschule in seine Schullaufbahn einwies, der vor allem später, als ich Lehrer wurde, als Kultusminister mein oberster Chef war.

Wenn der Minister Girgensohn meine Schule besuchte, stand meinem Schulleiter der Angstschweiß auf der Stirn, ich dagegen freute mich. Es kam ja mein alter Lehrer und wir hatten immer etwas zu bereden. „Na, du Schlingel!“, rief er mir einmal zur Überraschung meines Schulleiters zu, als er mich auf dem Flur unserer Schule entdeckte. Es war ein guter, kreativer Schulanfang mit ihm, der sich auch so fortsetzte.

Verbindungen zu Hüsch und von Manger

Mein Lehrer im zweiten Schuljahr hieß Wolfgang Bär, und der war nun ein halber Künstler. Neben dem Unterricht baute er die Kamener Volkshochschule auf und gestaltete das Kulturprogramm der Stadt mit, in dem tatsächlich Hanns Dieter Hüsch seine ersten Auftritte hatte. Bevor er als Kabarettist seine großen Erfolge feierte, war Hüsch schon in Kamen gewesen.

Später entdeckte und förderte Bär auch noch Jürgen von Manger, schied für ihn sogar aus dem Schuldienst aus und wurde dessen Manager. Auf manchen Schallplatten, die von Manger veröffentlichte, ist als Ansprechpartner, etwa in „Die Fahrschulprüfung“ auch mein alter Lehrer Wolfgang Bär als Prüfer zu hören. Er war meine erste Begegnung mit einem Lehrer, der literarische Neigungen hatte, wenn auch nicht so ausgeprägte, dass es zu einem eigenen Werk gereicht hätte.

Die Aufsatzmappe des Rektors

Danach übernahm Rektor Ballhausen meine Klasse und es war mit dem Künstlerischen, so schien es mir, endgültig vorbei. Ballhausen war eher der strenge, preußische Lehrertyp mit grauem Anzug und Fliege. Wenn jemand zu laut in der Klasse war, winkte er ihn mit langem Finger aus der Bank, dann ging es in sein Rektorzimmer und es gab drei Schläge mit dem Rohrstock auf den Hintern.

Hans Ballhausen hatte die Eigenart, dass er sich Aufsätze seiner Schüler, die er für gelungen hielt, in eine schwarze Kladde eintragen ließ. „Dann habe ich etwas für meine Pensionszeit“, erklärte er. „Ich kann dann, wenn ich an euch denken will, eure schönen Aufsätze lesen.“

Alle wollten sich gerne in diese Mappe eintragen, alle wollten sich dadurch auszeichnen, auch ich. Aber meine Aufsätze fand er erst ganz zum Schluss für würdig, in seine Mappe eingetragen zu werden, vorher hat er mich nie berücksichtigt. Alle durften sich eintragen und waren entsprechend stolz darauf, ich durfte es nicht.

Oft bin ich später bei Schullesungen von Schülern (vor allem der Grundschule) gefragt worden, warum ich Schriftsteller geworden sei. Ich habe dann immer geantwortet, dass ich es so genau auch nicht erklären könnte, und dass ich es eigentlich gar nicht hätte werden dürfen. Mein Volksschullehrer jedenfalls hätte mich nicht verstanden. „Wahrscheinlich“, habe ich manchmal hinzugefügt, „hat dieser Lehrer nie einen Schüler unterrichtet, der später Schriftsteller wurde. Den einzigen, den er je hatte, hat er nicht verstanden.“

Es war eine Erklärung, bei der ich gut wegkam, die aber den entscheidenden Fehler hatte, dass sie nicht stimmte. Hans Ballhausen war, wie ich sehr viel später in einem westfälischen Autorenverzeichnis feststellte, selber Schriftsteller. Vor allem mit der westfälischen Schriftstellerin Margarete Windthorst, einer Autorin mit deutlich katholischem Anspruch, die 1946 den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis bekam (die sie denn auch neben Kleist als ihr Leitbild angesehen hat), hat er sich ausführlich beschäftigt. Ballhausen gilt als ihr Biograph in ihrer mittleren Lebensphase.

Tradition der Short Story

Zusätzlich gab er Anthologien zur Arbeiterliteratur heraus, ein Thema, mit dem auch ich mich später (zu) lange im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ beschäftigt habe. „Wir Werkleute all. Ein Querschnitt durch die soziale Dichtung nach der Jahrhundertwende“, hieß eine dieser Anthologien. Ein anderer Buchtitel lautet „Mutter Erde. Gedichte“. Es sieht ein bisschen so aus, als würde es unheilvoll raunen in seinen Büchern, aber das tut es nicht. Es ist das christliche, nicht das Nazi-Weltbild, das durchschimmert und das ihn wohl zu Margarete Windthorst hingezogen hat, die wegen ihrer christlichen Botschaft von den Nazis aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen wurde.

Ich war überrascht, als ich es später, sehr viel später erfuhr. Es war also nicht so, dass Ballhausen einen heranwachsenden Schriftsteller missverstanden hätte, weil er keine Ahnung von künstlerischer Arbeit gehabt hatte. Nein, er war selber ein Schriftsteller gewesen und hatte eine andere Autorin selbstlos gefördert.

Vielleicht, denke ich heute, war wirklich nicht viel dran an meinen ersten Aufsätzen. Vielleicht hatte Ballhausen recht und nicht ich. Er liebte es, das fiel mir wieder ein, wenn Aufsätze unmittelbar begannen, ohne lange Einleitung. Er folgte darin, so kommt es mir im Rückblick vor, der amerikanischen Short Story, während ich vermutlich brav jeden Aufsatz mit einer klaren Einleitung in Zeit, Ort und Handlung begonnen habe, die ich heute selbst bei meinen Schülern bekämpfe: „Es war an einem schönen Sonntagmorgen, als mein Vater die Fahrräder aus dem Keller holte …“

Man weiß, wie solche Aufsätze enden: im Regen am Sonntagnachmittag unter einem Baum stehend. Meine erste Begegnung mit einem Lehrer, der gleichzeitig Schriftsteller war, verlief also gar nicht glücklich.

Als Arbeiterkind nicht zum Gymnasium

Dazu passt auch das Ende unserer Begegnung, denn als es darum ging, welche Schule ich nach der vierten Klasse besuchen sollte, war Ballhausen gegen einen Wechsel zum Gymnasium. Arbeiterkinder (mein Vater war Bergmann) hätten am Gymnasium erfahrungsgemäß Probleme mit dem Englischunterricht. Nein, ich sollte besser zur Realschule wechseln.

Gertrud Bäumer, die große Pädagogin, hat ein paar Jahrzehnte vorher in Kamen unterrichtet und sie schreibt in einem ihrem Bücher sehr liebevoll, aber auch erschreckt über die Bergarbeiterkinder, die sie damals unterrichten musste. Wie mager sie waren, wie ärmlich gekleidet, wie fernab von jeglicher Bildung. Zu meiner Zeit hatte sich daran sicher einiges geändert, wenn auch nicht alles.

Natürlich trug ich, wie meine Mitschüler auch, gestopfte oder geflickte Kleidung, ein paar Mal musste ich sogar Pullover meiner Schwester auftragen, die meine Mutter „schick“ fand. Und unsere Sprache war deftig, mindestens gewöhnungsbedürftig: „Wo wohnst du?“ „Anne Ecke vonne Nordenmauer.“ „Wie heißt das?“ „Auffe Ecke anne Nordenmauer.“ (Originalton Klassenkamerad). Vielleicht war es das, was uns Schüler und speziell auch mich von Ballhausen trennte. Einer sittsam-katholischen Wohlanständigkeit entsprachen wir sicher nicht.

Das Wort eines Rektors galt damals noch etwas, jedenfalls in einer Arbeiterfamilie wie meiner, also wechselte ich zur Realschule Oberaden, wo ich – ein kleiner Trost – wieder auf Girgensohn traf, der sich inzwischen vom Volksschullehrer zum Realschullehrer fortgebildet hatte.

Bloß keine Verwaltungslaufbahn

Aber als ich dort immer öfter den Satz hörte: „Wenn ihr später mal bei einer Verwaltung arbeitet“, die klassische Realschullaufbahn damals, wusste ich, dass ich von dort weg musste. Verwaltung, darunter stellte ich mir dunkle Räume vor mit verstaubten Akten und mit Ärmelschonern womöglich, die ich tragen müsste.

Dabei war ich der ersten dunklen Alternative ja schon fast entkommen, einem Leben als Bergmann nämlich, das alle meine früheren Klassenkameraden erwartete, deren Väter Bergleute waren. Sich aus diesem Kreislauf herauszuarbeiten war damals fast unmöglich. Immerhin, mit der Realschule hatte ich den ersten Schritt dazu getan, jetzt wollte ich auch den nächsten tun. Weg von der Realschule, weg von der Aussicht, Bürokrat zu werden.

Ich machte die Aufnahmeprüfung am Aufbaugymnasium in Unna, bestand und wechselte mit einem anderen Klassenkameraden nach vier Jahren Realschule dorthin. In der neue Klasse wartete Gerd Puls auf mich, Kamener Schriftsteller, der schöne Gedichte und Erzählungen geschrieben hat.

Mit Dieter Pfaff in einer Klasse

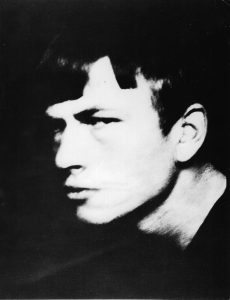

Dieter Pfaff kam später hinzu, den ich von allen meinen Klassenkameraden, trotz seines Todes vor drei Jahren, bis heute am häufigsten sehe, nämlich mindestens einmal in der Woche im Fernsehen in allen möglichen Rollen, die bei ihm immer durch eines verbunden sind. Durch eine tiefe Menschlichkeit nämlich, die mich an sein, besser an unser damaliges politisches Engagement für eine humane Gesellschaft erinnert. Dieter ist sich auf seine Weise treu geblieben, vor allem hat er seinen damaligen Plan, Schauspieler zu werden, mit großem Erfolg umgesetzt.

Außerdem traf ich auf den zweiten Lehrer, der gleichzeitig Schriftsteller war, auf den Deutschlehrer Rudolf Schlabach, dessen Höspiele wir abends im WDR hörten und über die wir am nächsten Morgen in der Deutschstunde diskutierten.

Schon wieder ein Schriftsteller als Lehrer

„Herr Schlabach, warum haben Sie die eine Figur so und jene anders gestaltet? Warum haben Sie die eine Szene vorgezogen und die andere nachgestellt?“ Es waren Fragen zum Inhalt, aber auch zur Form, die uns in den Diskussionen bewegten und bei denen ich eines für meine spätere literarische Arbeit lernte: Literatur hat eine dezidiert handwerkliche Seite, es gibt keine feststehenden Regeln, man kann so oder auch anders machen. Wie es richtig ist, das ergibt sich immer neu aus dem Inhalt.

In diesem Sinne besprachen wir nicht nur Schlabachs Hörspiele, mit diesen Fragen gingen wir auch an die Literatur heran, die wir nach dem Lehrplan lesen musste: Kleist, Schiller, Fontane. Es waren anregende, kreative Deutschstunden, die wir erlebten und die nicht nur mich beeinflussten. „Schlabach war ganz wichtig für mich“, hat mir Dieter Pfaff später bestätigt, und er hat ihn auch angerufen, nachdem ich ihm dessen Telefonnummer gegeben habe und hat es ihm gesagt.

Schlabach hat später an der bekannten Hörspielreihe „Papa, Charly hat gesagt …“ teilgenommen, deren beste Texte in gleich mehreren Anthologien bei Rowohlt erschienen sind. Schlabach war an allen beteiligt. Er hat zudem einen Band mit dramatischen Texten veröffentlicht („Glänzende Aussichten“, Asso-Verlag Oberhausen) und den Roman „Die Bauweise von Paradiesen“. In Hude, wo er inzwischen, alt geworden, lebt, schreibt Schlabach weiter, aber es fällt ihm zunehmend schwer, in Verlagen unterzukommen. Ich versuche, ihm den einen oder anderen Tipp zu geben, denn die Verbindung ist nie abgerissen.

An der Ruhr-Uni bei Gerhard Mensching

An der Universität Bochum, im Nachhinein wundere ich mich nicht mehr darüber, traf ich auf dieselbe Konstellation: auf den Uni-Dozenten, der Schriftsteller war. Diesmal war es Gerhard Mensching, der nebenbei eine Puppenbühne betrieb, die Stücke dafür selber schrieb und zusammen mit seiner Frau auf Tournee ging. Eine Zeitlang war er sogar Präsident des deutschen Puppenspielerverbandes. „Lemmy und die Schmöker“ hieß seine Fernsehserie, die auf witzige Weise für Lesekultur bei Kindern warb. Etwas, das heute noch wichtiger wäre als damals, aber leider im Fernsehen der Doku-Soups keine Chance mehr hat.

Mensching lernte ich in seinem Seminar über Kafka kennen. Wir untersuchten Kafkas Erzählung „Beschreibung eines Kampfes“, zu der Kafka zwei Fassungen geschrieben hatte, untersuchten beide Abschnitt für Abschnitt in Form von Referaten, um herauszufinden, wie und warum Kafka die Überarbeitung vorgenommen hatte. Wir wurden auf diese Weise gut in genaue Textarbeit eingeführt.

Der Sohn des Stahl-Managers

Als ich zusammen mit einem Kommilitonen einen Abschnitt untersuchen sollte, haben wir beide den Ansatz des Seminars komplett über Bord geworfen. Es war ein guter Student, mit dem ich zufällig kombiniert worden war, sein Vater gehörte zum Management eines großen Stahlkonzerns und ich musste, wenn ich ihn anrufen wollte, mich über die Zentrale des Konzerns verbinden lassen. Ein Mann mit einer ganz anderen Sozialisation also, wie ich feststellte. Einmal in der Woche ging er zur schlagenden Verbindung, etwas, das in der Zeit der Studentenrevolte verpönt war und das auch er selbst kritisch beurteilte. Aber sein Vater verlangte es von ihm und solange er hinging, bekam er von ihm jede Unterstützung. Im Übrigen war er Marxist, also Materialist, und er konnte nicht verstehen, dass jemand wie ich Theologie studierte, also, in philosophischen Kategorien gedacht, Idealist war.

So diskutierten wir bei unseren Treffen zuerst stets über Feuerbach, Marx und die Bibel, dann gingen wir an die Textarbeit und fanden schnell heraus, dass beide Fassungen von Kafka so unterschiedlich waren, dass man nicht mehr von zwei Fassungen sprechen konnte, sondern dass es zwei unterschiedliche Erzählungen waren. Wir entwickelten Strukturbilder zu den Erzählungen, zeigten auf, welche Punkte in der zweiten Fassung deutlich ausgebaut waren und wie diese neue Schwerpunktsetzung die inhaltliche Aussage grundlegend veränderte.

Als wir vor Mensching das Referat vortrugen, musste ich den größten Teil übernehmen, mein Mitstreiter, der die besten Ideen beigesteuert hatte (schade, dass ich seine Spur verloren habe!) hatte am Abend vorher ein Verbindungstreffen gehabt und stand mit geröteten Augen neben mir. Ich weiß noch, wie Mensching immer erstaunter auf unser Strukturschema blickte, wie er schließlich begann, den Kopf zu schütteln und sagte: „Jetzt müsste unser Seminar neu beginnen. Das ist der Ansatz, nach dem wir eigentlich gesucht haben.“

Von nun an war ich in allen seinen Seminaren ein gern gesehener Student, immer ging es dabei um die Machart von Literatur, um einen ebenso textkritischen wie kreativen Ansatz, für den Mensching unter den Germanistikprofessoren und Dozenten offen oder versteckt kritisiert wurde. Sie wollten über Literatur forschen, dass einer der Ihren selber Literatur schreiben wollte und schrieb, ging ihnen nicht in den Sinn.

Folgenreiche Schreibseminare

Mensching richtete Schreibseminare an der Uni ein, ich weiß nicht, wie viele Studenten, die später Autoren und Journalisten wurden, durch diese Schule gingen. Einmal haben wir bei ihm das Strukturschema eines guten Unterhaltungsromans entworfen. Ein richtiges Rezept für einen solchen Roman haben wir entwickelt. Natürlich musste es ein politisches Thema sein, das gestaltet werden sollte, so etwas passte nicht nur zur 68er-Zeit, das passte auch zu Mensching. Mit Unterhaltung die Menschen aufzuklären, ein wunderbarer Gedanke, von dem wir heute so weit entfernt sind wie nie zuvor.

Am Romananfang, so entwickelten wir, musste eine kriminalistische Szene stehen, in der die Hauptfigur als Opfer vorgestellt wurde, dann musste die Gegenposition dargestellt werden, die aber noch nicht den Täter zeigte, dann sollte etwas Erotisches folgen, so etwas trug immer gut zur Unterhaltung bei, dann musste der eigentliche Täter vorgestellt worden. Es war ein richtiges Drehbuch für einen politischen Unterhaltungsroman, das ich leider danach verloren habe. Aber Mensching hatte es nicht verloren, wie ich viele Jahre später feststellen wollte.

Natürlich machte ich bei ihm Examen, natürlich durfte ich in meiner Examensklausur nachweisen, dass die Erzählhaltung bei einer Siegfried-Lenz-Erzählung viel zu umständlich war, eine verkappte Ich-Erzählung, wo es personal viel besser gegangen wäre, natürlich redeten wir zwischendurch immer wieder über eigene literarische Pläne.

Nach dem Examen verlor ich leider den Kontakt, bekam aber mit, dass Gerhard Mensching sehr erfolgreich begonnen hatte, Romane zu veröffentlichen, gute Unterhaltungswerke mit aufklärerischem Anspruch („Löwe in Aspik“) und auch er hatte irgendwie mitbekommen, dass ich publizierte, wenn auch lange nicht so erfolgreich wie er.

Das literarische Handwerkszeug

In achtziger Jahren nahmen wir wieder Kontakt auf, zuerst brieflich, dann telefonisch. Wir verabredeten, dass ich in einem seiner Schreibseminare, die er noch immer an der Uni veranstaltete, inzwischen mit Zustimmung seiner Fachkollegen, als Referent auftreten sollte, dass ich über das literarische Handwerkszeug referieren und es an eigenen Texten belegen sollte, während er zu meiner Lehrerfortbildung kommen wollte, die ich über viele Jahre für die Bezirksregierung Arnsberg in Hagen veranstaltete und in der ich kreative Schreibformen für den Deutsch- und Literaturunterricht an Gymnasiallehrer vermittelte.

Ich war froh, den Kontakt wieder gefunden zu haben, da starb Mensching ganz plötzlich. Es war eine völlig unerwartete Nachricht, die mich bewegt hat.

Meine Frau schenkte mir für die folgenden Ferien Menschings letzten Roman „E.T.A. Hoffmanns letzte Erzählung“, in der es darum ging, dass Hoffmann als Jurist dem Turmvater Jahn bei der Demagogenverfolgung einen fairen Prozess vermitteln wollte, was der Obrigkeit ganz und gar nicht gefiel und weshalb sie ihn nicht nur mit einem Disziplinarverfahren überzogen, sondern womöglich sogar vergiftet hatten.

Drehbuch für einen Unterhaltungsroman

In Überlingen, im Stadtteil Nussdorf in direkter Nähe zum Wohnhaus von Martin Walser, habe ich den Roman auf einer Wiese am Bodensee liegend gelesen und stellte zu meiner Überraschung fest, dass ich das Konzept des Romans kannte. Mensching hatte unser gemeinsames Drehbuch eines guten Unterhaltungsromans entweder verinnerlicht oder sogar noch schriftlich vorliegen gehabt, jedenfalls las ich einen spannenden, formal gut aufgebauten unterhaltenden Roman, der mich begeisterte. Ich weiß noch, dass meine Frau irgendwann rief: „Lass uns gehen, es zieht ein Gewitter auf!“ und dass ich antwortete: „Einen Moment noch. Jetzt kommt gleich ein erotisches Kapitel!“, was wiederum meine Frau verwunderte. „Kennst du den Roman etwa schon?“ Ich konnte sie beruhigen. Nein, ich kannte ihn nicht, ich kannte und liebte nur seine Machart.

Im Nachhinein bedauere ich es sehr, dass ich den Kontakt zu Mensching über einige Jahre verloren und erst kurz vor seinem Tode wieder gefunden habe. Mit ihm war es immer eine kreative, äußerst fruchtbare Zusammenarbeit, die meine Studentenzeit so sehr bereichert hat.

Die nächsten Generationen

An allen Bildungsinstitutionen, an denen ich gelernt habe, bin ich also auf Lehrer gestoßen, die selber geschrieben haben. Komisch, denke ich im Nachhinein, so viele von diesem Typus gibt es doch gar nicht. Aber während mir meine beiden ersten als Lehrer vorgesetzt wurden, während es mit dem ersten schlecht, dem zweiten dagegen sehr gut lief, habe ich mir den dritten an der Uni selbst ausgesucht. Ich hätte ja auch bei anderen Professoren studieren können, aber ich habe in jedem Semester den Kontakt zu Mensching gesucht.

Inzwischen bin ich das selber geworden, ein Lehrer, der gleichzeitig Schriftsteller ist und aus meiner Schreibschule am Bergkamener Gymnasium sind einige Schüler hervorgegangen, die schriftstellerisch tätig wurden. Vier, die ich unterrichtet habe, haben Bücher veröffentlicht, Jugendromane, Gedichtbände, Science-Fiction-Romane. Eine meiner Schülerinnen ist mit ihren Liebesromanen stets in der Bestsellerliste des Spiegel, bei amazon war sie für einen Tag auf Verkaufsrang 1. Einige sind Journalisten, auch beim Rundfunk, geworden, einer betreibt die bekannteste Internetseite zu Arno Schmidt. Erstaunt stelle ich fest, dass meine Schullaufbahn fast so etwas wie ein Weg durch die westfälische Literaturgeschichte ist. Und sogar noch einer, der sich fortsetzt.