Unser Gastautor Heinrich Peuckmann über ein bewegendes Autorenschicksal – und ein weithin unbekanntes Seitenstück Dortmunder Literaturgeschichte:

Es ist eine Geschichte, die mich tief betroffen gemacht hat damals. Und ganz ist sie nie gewichen, denn wenn sie mir wieder einfällt, die Geschichte, ist sie wieder da, diese Betroffenheit. Ganz unvermittelt geschieht das, während einer Autofahrt zum Beispiel, während eines Spaziergangs, während der Wartezeit auf einen Bus oder eine Straßenbahn. Unauslöschlich haben sich die Bilder in mein Gedächtnis eingeprägt.

Die Geschichte begann mit einem Brief, den ich unerwartet erhielt. Ich war Vorsitzender des Schriftstellerverbandes in meiner Region, deshalb hatte der Schreiber mich als Adressaten ausgesucht.

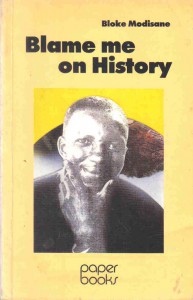

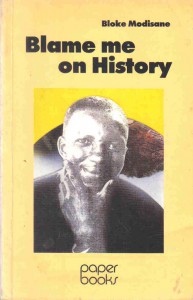

Bloke Modisanes bekanntestes Buch „Blame me on History“ (deutsch: „Weiß ist das Gesetz“)

„Lieber Heinrich Peuckmann“, schrieb er, „vor einigen Jahren habe ich William Bloke Modisane, einen farbigen Südafrikaner kennen gelernt. Bloke ist 62 Jahre alt, hat als oppositioneller Journalist in Südafrika einiges erdulden müssen, unter anderem auch Folter, und ist nach Flucht und längerem Aufenthalt in London, wo er Hörspiele für die BBC geschrieben hat, schließlich in Dortmund gelandet. Seine jetzige Situation ist, gelinde gesagt, ´ziemlich beschissen´: Scheidung im Dezember 84, kein Geld, Asthma-Anfälle, die er sich mit Cortison wegspritzen lässt, eine Hüftoperation, deren Wunde nicht zuheilen will usw. Das Unangenehmste aber ist, dass er in Dortmund kaum jemanden kennt und mit Sicherheit niemanden, mit dem er sich als Schriftsteller austauschen kann. Meine Bitte: Ist es möglich, ihn mal zu einem Treffen des Dortmunder Schriftstellerverbandes einzuladen und so einen Kontakt zu knüpfen zu einem Mann, bei dem sich praktische Solidarität mit einem Verfolgten des Apartheidregimes üben lässt?“

Einladung des Schriftstellerverbands

Der Absender war ein bekannter Dramatiker, dessen Drama „Das Totenfloß“ gerade auf vielen Bühnen in Deutschland gespielt wurde. In der Zeit der Nachrüstung zeigte es die beklemmende Vision einer Gruppe von Menschen, die sich nach dem alles vernichtenden Atomschlag rheinaufwärts zum Meer retten will.

Ein verfolgter südafrikanischer Schriftsteller in meiner direkten Nähe? Ich war überrascht, schließlich hatte ich geglaubt, die literarische Szene in meinem Umfeld zu kennen. Ich wählte noch am selben Morgen die angegebene Telefonnummer und tatsächlich meldete sich eine dunkle, leicht heisere Stimme, die in gebrochenem Deutsch sprach: Bloke Modisane, mit dem mich in den folgenden Monaten eine kurze, aber tiefe Freundschaft verbinden sollte.

Ich lud ihn zur nächsten Sitzung der Dortmunder Schriftsteller ein, beschrieb ihm den Weg dorthin und spürte, wie überrascht, aber auch erfreut er über meinen Anruf war. Wir hatten nichts über ihn gewusst und er nichts über uns. Er versprach zu kommen, zwei-, dreimal wiederholte er es, und ich bat ihn, dann ganz offen mit uns über seine Situation zu sprechen und natürlich auch, uns etwas über die südafrikanische Literatur zu erzählen. Wir würden uns freuen, ihn kennen zu lernen, sagte ich, und wir würden ihm gerne bei dieser oder jener Beschwernis helfen.

Beschwernis, das war so ein leichthin gesprochenes Wort. Wir sollten bald feststellen, welche handfesten Probleme Bloke Modisane hatte.

Lockerer Scherz über Asthma

Tatsächlich waren alle Autorenfreunde gespannt, ihn kennen zu lernen, als ich zu Beginn der nächsten Sitzung von Bloke erzählte. Aber er kam nicht. Ein paar Tage später rief ich ihn wieder an. Nein, nein, sagte er, er hätte den Termin nicht vergessen, aber er hätte beim besten Willen nicht kommen können. Er hätte einen seiner Asthmaanfälle erlitten und es sei ihm unmöglich gewesen, die Wohnung zu verlassen. Aber beim nächsten Mal, das verspreche er hoch und heilig, würde er garantiert kommen. Da gäbe es nur zwei Möglichkeiten. Entweder, er sei bis dahin an einem Asthmaanfall erstickt oder er würde pünktlich erscheinen. Wir lachten, als sei es ein locker dahin gesprochener Scherz.

Tatsächlich kam zur nächsten Sitzung ein etwas korpulenter Schwarzer mit schaukelndem Gang, was, wie ich aus dem Brief wusste, an der Hüftoperation liegen musste. Er erzählte uns von seiner Literatur, vor allem von seinem wichtigsten Werk, dem autobiographischen Werk „Weiß ist das Gesetz“, das 1964 auch in Deutschland erschienen, aber schon lange vergriffen war.

Brutale Apartheid

Er schildere darin die Brutalität des rassistischen Apartheidregimes Anfang der sechziger Jahre. Es sei eine Zeit voller Gewalt gewesen, erzählte er, in der zwei Freunde der jugendlichen Hauptperson sterben, der Vater bei einem Kampf getötet wird und der Jugendliche schrittweise, vor allem aber blutig eine Überlebensstrategie lernt. Gebannt hörten wir zu.

Über seine eigene Verfolgung sprach er nur zögernd und in Andeutungen, die Foltern, die er während seiner Verhaftungen durch die Polizei erlitten hatte, erwähnte er mit keinem Wort. Wir spürten, wie tief ihn das damalige Unrechtsregime in Kapstadt verletzt hatte, wie verwundet er noch nach vielen Jahren war. Es war diese Mischung aus Bescheidenheit und verletztem Stolz, die bedrückend auf uns wirkte und die ihn für uns einnahm.

Ich besorgte mir Literatur über Südafrika und fand in einem Buch von Breyten Breytenbach eine Spur von Bloke Modisane. Breytenbach rechnete ihn darin der Generation der fünfziger und sechziger Jahre zu, die die Rastlosigkeit und den Rhythmus des Stadtlebens in ihre Literatur aufgenommen habe und sich in ihren, von süßer Bitterkeit durchzogenen Werken oft der Mittel des Enthüllungsjournalismus bedient hätte.

Was Breytenbach von Gordimer unterscheidet

Über Breyten Breytenbach erzählte uns Bloke Modisane auch etwas während einer späteren Sitzung. Er verglich ihn mit der südafrikanischen Nobelpreisträgerin Nadine Gordimer und meinte, dass beide als Weiße gegen das Apartheidregime seien, Breytenbach aber „schwarz“ denke, während Gordimer die Probleme des südafrikanischen Gesellschaft aus weißer Sicht darstelle. Nadine Gordimer bekam damals gerade einen großen Literaturpreis in Dortmund und wir sorgten dafür, dass Bloke an der Verleihung teilnehmen konnte.

Die Hörspielhonorare, die Bloke durch die Arbeit seines Übersetzers, des Dramatikers, bekam, reichten hinten und vorne nicht. Irgendwann erzählte er mir, dass der WDR ein Hörspiel von ihm abgelehnt hätte, sich dann aber, als der NDR es schließlich produzierte, anschloss. Er hätte das Geld schon viel früher gebrauchen können, sagte er. „Warum tun die das?“, fragte er mich dann. „Warum lehnen die ein Hörspiel von mir ab, um sich dann über den NDR daran zu beteiligen?“

Ich wusste es nicht, es konnten nur finanzielle Gründe gewesen sein. Wahrscheinlich sparten sie bei der Übernahme an Geld. Geld, das Bloke dringend hätte gebrauchen können.

Kein Geld für die Stromrechnung

Wir bemühten uns um Lesungen für ihn, was aber, seiner unzureichenden Deutschkenntnisse wegen, schwierig war. Als ich Bloke eines Abends anrief, erzählte er mir, dass morgen ein Mann von den Vereinigten Elektrizitätswerken komme, um ihm den Strom abzuschalten, wenn er nicht 50 Mark anzahlen könne. Die VEW sei ihm schon entgegen gekommen, sagte er, denn er hätte bei ihnen eine offene Rechnung von über 300 Mark, aber er hätte die 50 Mark Anzahlung eben nicht. Ich streckte 50 Mark aus unserer Verbandskasse vor, steckte sie in einen Briefumschlag, fuhr in die Stadt, bat Freunde, die ich zufällig traf, ebenfalls etwas zu spenden, beteiligte mich auch selbst daran und brachte den Brief zur Hauptpost. Für ein paar Wochen war die Gefahr abgewendet.

Mein Schriftstellerkollege und Freund Gerd ergänzte unsere Bemühungen, bemühte sich unter Mithilfe des nordrheinwestfälischen Kultusministeriums um ein Stipendium für Bloke und tatsächlich haben in diesem Falle alle Institutionen reibungslos und schnell gearbeitet. Schon ein paar Wochen später wurde uns mitgeteilt, dass Bloke ein monatliches Stipendium in ausreichender Höhe von der Friedrich-Ebert-Stiftung bekommen sollte, zuerst einmal für ein Jahr, aber bei rechtzeitigem Antrag auf Verlängerung würde es keine Schwierigkeiten geben.

Wir freuten uns wie die Kinder, und ich weiß noch, dass ich die gute Nachricht bei der nächsten Sitzung unseres Schriftstellerverbands, zu der Bloke nun immer kam, wenn es ihm seine Gesundheit nur eben erlaubte, so lange wie möglich hinauszögerte. Einfach, weil das Gefühl so schön war, gleich, in ein paar Minuten, ihm eine so schöne Mitteilung machen zu können. Bloke strahlte, als ich es ihm sagte.

Endlich, endlich etwas erreicht

Ich weiß noch, wie wir uns nach dem Ende der Veranstaltung vor der Gaststätte verabschiedeten, wie Bloke mir die Hand gab und versprach, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, wie er mit leicht schaukelndem Gang die Straße hinauf zur Straßenbahnhaltestelle ging, um von dort nach Hause zu fahren. Wie uns das gute Gefühl auch während der Heimfahrt nicht verließ, endlich, endlich etwas für ihn erreicht zu haben. Es war ein Dienstagabend, wie immer bei unseren Treffen.

Am Donnerstagmorgen rief Gerd mich dann an und teilte mir die Nachricht mit, die mich traf wie ein Keulenschlag. Bloke Modisane war gestorben. Er war einen Tag nach unserem letzten Treffen an einem Asthmaanfall erstickt, allein in seiner Wohnung. Ich habe das lange nicht akzeptieren wollen, ich habe auch lange nicht darüber sprechen können. Es hatte doch alles geklappt, er hätte doch endlich in Ruhe schreiben können, unser südafrikanischer Dortmunder Freund Bloke Modisane.

Stattdessen saßen wir an einem bitterkalten Märztag 1986 in der Trauerhalle eines kleinen Friedhofs in der Nähe der Hohensyburg. Ein etwa zehnjähriger Junge, Bloke Modisanes Sohn aus der geschiedenen Ehe, stellte sich neben den Sarg und spielte ein unendlich trauriges Lied auf seiner Blockflöte. Als Sprecher des Schriftstellerverbands hielt ich eine kleine Rede, schilderte die kurze Zeit unserer Zusammenarbeit, versprach, im Rahmen unserer Möglichkeiten auf das literarische Werk von Bloke hinzuweisen und gab der Hoffnung Ausdruck, dass seine Literatur, kurz bevor wir seinen Leichnam in Dortmunder Erde versenkten, zurückkehren möge in ein freies Südafrika.

Beisetzung in bitterer Kälte

Zusammen mit dem Dramatiker, der uns auf Bloke aufmerksam gemacht hatte, und meinen Freunden Gerd und Kurt, dem Leiter des Dortmunder Kulturbüros, haben wir Blokes Sarg zum Grab getragen. Ein bitterer Gang bei minus 15 Grad. Jahre später erzählte mir mein Freund und Autorenkollege Horst, dass er einen Spielfilm im Fernsehen gesehen hätte. In dem Film sei ein weißer Söldner in ein afrikanisches Land gereist, um dort aufzuräumen, um seine Vorstellungen von Recht und Gesetz durchzusetzen: „Weiß ist das Gesetz“. Bei seinen Fahrten durch das Land hatte er einen schwarzen Fahrer dabei und der sei ihm sofort bekannt vorgekommen. Die niederschmetternden Erlebnisse, vor allem aber die Erklärungen seines Fahrers hätten bei dem Söldner mit der Zeit einen Sinneswandel bewirkt und am Ende sei so etwas wie Freundschaft zwischen ihnen entstanden. Der Söldner starb und sein Fahrer, der niemand anderer war als Bloke Modisane, hat ihn begraben. Das hatte er also auch gemacht, unser südafrikanischer Freund, er war Schauspieler gewesen.

1992 fand ich in der „Zeit“ einen Aufsatz von Nadine Gordimer, in der sie das Ende der Apartheid in Südafrika begrüßte, aber gleichzeitig darauf hinwies, wie viele Opfer unter Schriftstellern das menschenverachtende System verlangt hatte. Ganz konkret fragte sie dann, was aus einzelnen Schriftstellern geworden sei und erwähnte dabei auch Bloke Modisane.

Ich besorgte mir ihre Adresse und schrieb ihr einen langen Brief, in der ich ihr das Ende von Bloke schilderte. Das Manuskript einer Rundfunksendung, die ich inzwischen über Bloke gemacht hatte, legte ich bei.

Wochen später erreichte mich ihr Brief: „Dear Heinrich Peuckmann. Many thanks for sending me details about Bloke`s life abroad and his ironically sad sudden death, just when you had succeeded in obtaining a grant for him. The information in your letter will go into the archive of the Congress of South African Writers and will be valued there. As you rightly say, Bloke`s fight was that of all fellow South Africans who want to see justice and freedom in our country.”

Keine Zeile in der Lokalpresse

Als die Informationen über Blokes Leben und Tod in Dortmund nach Südafrika gelangt waren, als sein Buch “Weiß ist das Gesetz” (Original „Blame me on History“) dort wieder aufgelegt worden war, hatte sich für mich ein Kreislauf geschlossen, der mich zwar beruhigte, doch die Wunden rissen trotzdem noch einmal auf, zwei Jahrzehnte später.

Da war ich mit einem Dortmunder Kulturredakteur noch einmal zu Blokes Grab gefahren. Ich habe es ohne langes Suchen gefunden, die Erinnerungen an den Tag der Beerdigung waren nicht verblasst. Wir haben ein Foto gemacht, ich am Grab von Bloke. Der Kulturredakteur hat einen schönen Erinnerungsbericht über ihn geschrieben, der aber niemals erschienen ist. Der Lokalchef hat ihn im letzten Moment gekippt. Er war ihm nicht interessant genug.