Kaum jemand hat das Scheitern so gekonnt zu seinem Markenzeichen gemacht wie Samuel Beckett. „Wieder scheitern. Besser scheitern“, heißt es in Worstward Ho (Aufs Schlimmste zu; 1983). Die Anfänge des großen Prosaisten, Lyrikers und Dramatikers, der seine Bühnenfiguren in Mülltonnen steckte oder bis zum Hals in einem Erdhügel vergrub, der in seiner Romantrilogie systematisch den Erzähler abschaffte und vor dessen vernichtendem Denken sich kaum eine literarische Gattung retten konnte, die Anfänge sind inzwischen als autobiographische Zeugnisse in Form von Briefen nachlesbar.

Beckett hatte vor seinem Tod im Jahr 1989 verfügt, dass nur solche Briefe veröffentlicht werden dürfen, die für sein Schaffen von Belang sind. Nach und nach entdeckte die Beckett-Forschung, in welchem Maße sich der Autor – wenn auch teilweise bis zur Unkenntlichkeit verschlüsselt – aus Erlebtem bedient hat. Erben und Herausgeber einigten sich auf die Publikation von 2.500 der ca. 15.000 bekannten Briefe, verteilt auf vier Bände.

Der erste Band, 2009 in England und im vorigen Jahr in einer gelungenen Übertragung von Chris Hirte auf Deutsch erschienen, umfasst den Zeitraum 1929–1940. In diese zwölf Jahre fallen mehrere Veröffentlichungen, die den späteren Literatur-Nobelpreisträger allerdings noch nicht berühmt machten – das sollte sich auch für weitere zwölf Jahre bis zu Warten auf Godot, das im Januar 1953 uraufgeführt wurde, nicht ändern.

Da wäre zunächst Whoroscope – ein Langgedicht, mit dem der Vierundzwanzigjährige seinen ersten Literaturpreis gewonnen hat und das sich all denen nicht vollständig erschließen kann, die zum Beispiel nicht dieselbe Descartes-Biographie wie Beckett gelesen haben.

Sein Essay Proust (1931) verkaufte sich akzeptabel; eine weitere von Beckett vorgeschlagene Monographie zu André Gide aber wollte der Verleger nicht folgen lassen.

Für seinen ersten fertiggestellten Roman, Dream of Fair to Middling Women, fand Beckett keinen Verleger – nicht zu seinem Schaden. Der frühe Romanversuch, den Beckett später als „unreif und unwürdig“ bezeichnen und nicht mehr zur Veröffentlichung freigeben würde, enthält mehrere akademisch verbildete oder in Joyce’scher Manier strapaziöse Passagen. Zugleich verrät Beckett darin ungeschützt biographische Details, die auch seine Jugendlieben in unvorteilhafter Weise erscheinen lassen. Das Werk diente jedoch als Steinbruch für den 1934 veröffentlichten Band mit Erzählungen, More Pricks Than Kicks (in deutscher Übersetzung: Mehr Prügel als Flügel).

Es folgte 1935 unter dem Titel Echo’s Bones and Other Precipitates ein Band mit Gedichten, deren Urfassungen Beckett teilweise als Anlagen mit seinen Briefen versandt hat und die in die vorliegende, gut kommentierte, Ausgabe aufgenommen wurden.

Schließlich Murphy, der Roman, der nach zweiundvierzig Ablehnungen im Jahr 1938 endlich bei im Londoner Verlag Routledge erscheint, was Beckett zu dem Zeitpunkt beinah schon gleichgültig zur Kenntnis nimmt. Murphy gilt zu Recht als geniales Frühwerk, nicht zuletzt aufgrund der dort wiedergegebenen Notation einer Schachpartie, die Becketts Denken vielleicht im Kern zutreffender charakterisiert als viele Worte. Jedoch hatte Beckett darin noch nicht zu seinem minimalistischen Stil gefunden, in den er sich im Lauf seines Lebens zunehmend, besser gesagt: abnehmend, hineinschreiben wird.

In den Briefen rund um die mühselige Verlagssuche tauchen bereits die resignierten, lakonischen, selbstironischen Töne auf, für die man Beckett später verehren wird.

„Du weißt, dass ich überhaupt nicht schreiben kann. Der einfachste Satz ist schon Folter“ – am 25. Januar 1931 an Thomas McGreevy. Weiter am 8. November desselben Jahres: „Schreiben kann ich überhaupt nicht, mir nicht mal die Umrisse eines Satzes vorstellen oder Notizen machen“ (ebenfalls an McGreevy). Schließlich, im August 1932: „Zu schreiben habe ich gar nicht erst versucht. Schon der Gedanke ans Schreiben scheint mir irgendwie lächerlich.“ Oder noch genereller an seine Tante Cissie: „Arbeiten kann ich nicht. Einen Monat schon gebe ich mir nicht mal den Anschein von Arbeit“ (14. August 1937).

Was wüssten wir über Samuel Beckett, wäre da nicht der Freund? „Ich hätte niemals einen so detaillierten und auf Tatsachen gestützten Bericht über Becketts Leben, Gedanken und Ideen schreiben können, hätten mir nicht seine Briefe an McGreevy zur Verfügung gestanden“, berichtet seine erste Biographin, Deirdre Bair.

Der dreizehn Jahre ältere Thomas McGreevy war Becketts Vorgänger als Englisch-Lektor an der École Normale Supérieure in Paris. Als Beckett ihn 1928 auf dieser Stelle ablöste, blieb McGreevy zunächst in der französischen Hauptstadt, machte Beckett u. a. mit James Joyce und seinem Umfeld, später mit dem Maler Jack B. Yeats und dem Verleger Charles Prentice (Teilhaber von Chatto and Windus) bekannt; er ermunterte ihn zu dem Essay über Marcel Proust und entfachte seine Begeisterung für bildende Kunst. In ihrer jeweiligen Haltung zu Irland allerdings gab es zwischen den beiden erhebliche Differenzen; die irisch-katholische Vaterlandsliebe seines älteren Freundes konnte Beckett nicht nachvollziehen.

Einzelne Textstellen aus den mehr als dreihundert erhaltenen Briefen an Thomas McGreevy übernahm Beckett in seine Prosatexte und Stücke. In die Korrespondenz investierte er mitunter mehr Zeit als in sein – im engeren Sinne – literarisches Schreiben. Obgleich auch die Briefe nicht ohne literarische Finessen sind. Der deutsche Titel des ersten Bands der Briefausgabe, „Weitermachen ist mehr, als ich tun kann“, ist ein Zitat aus einem Brief vom 26. März 1937 an seinen ehemaligen Studienkollegen vom Trinity College Dublin, Arland Ussher.

Das Schreiben schien ihm aber damals noch keine Notwendigkeit gewesen zu sein, anders als ab 1942, als er sich mit seiner späteren Frau Suzanne – beide waren für die Résistance tätig – im südfranzösichen Roussillon (Vaucluse) vor den Nazis versteckte.

Noch 1937 teilt er McGreevy mit: „es ist weiß Gott nicht so, dass ich jemals gewünscht hätte, mein Leben mit Schreiben zu verbringen.“ Er bewarb sich um eine Dozentur für Italienisch an der Universität Kapstadt („Mir ist wirklich gleichgültig, wohin ich gehe oder was ich tue“). Zeitweise liebäugelte er auch mit der Vorstellung, Pilot zu werden. Ein Praktikum beim Film scheiterte – Sergei Eisenstein reagierte nicht auf seine Bewerbung. Über Nino Frank, den er auf einer Party bei den Joyces trifft, meint er: „Er kann mich hier mit Filmleuten in Kontakt bringen, falls ich überhaupt jemals noch mit jemandem Kontakt haben will“ (am 11. Februar 1939 an McGreevy).

Ein wichtiges Thema in den Briefen, über das zu sprechen Beckett in späteren Interviews rigoros ablehnte, betrifft das gespannte Verhältnis zu seiner Mutter. Immerhin zahlte sie ihm eine Psychotherapie in London, die nur das Ziel haben konnte, den Sohn von der Mutter zu heilen. Beckett, der sich in London auch einen Vortrag von C. G. Jung anhörte, berichtet dem Freund über die fragwürdigen Erfolge der zahlreichen Sitzungen mit seinem Arzt Wilfred Ruprecht Bion.

Letztlich aber half nur die räumliche Distanz vom Elternhaus in dem gepflegten Dubliner Vorort Foxrock. In Paris hielt er sich von 1928 bis 1930 und dann kontinuierlich ab 1937 auf, in London während der langwierigen Therapie 1934/1935 und oftmals zu verschiedenen Besuchen bei Freunden. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Briefwechsels spiegelt seine frühen Deutschlandreisen wider, zunächst in den Jahren 1928/1929 von Paris aus nach Kassel zu seiner damaligen Geliebten Peggy Sinclair, die zugleich seine Cousine war und deren fehlerhaftes Englisch er in Traum von mehr bis minder schönen Frauen (übernommen auch in den Band mit Erzählungen, Mehr Prügel als Flügel) festhält. Dann die halbjährige Deutschlandreise 1936/1937 mit ausgiebigen Besuchen in Kunstmuseen, was ihm zur Vorbereitung einer Karriere als Kurator (die er nie beginnen sollte) ein willkommener Vorwand war, seiner ihn vereinnahmenden Mutter zu entfliehen. Beckett lernt in Deutschland viele Persönlichkeiten aus dem Kunstbetrieb kennen und erlebt mit, wie sogenannte „entartete“ Kunst in den Kellern verschwindet, Museumsleiter oder Kunsthistoriker von ihren Posten suspendiert, Künstler und Intellektuelle jüdischer Herkunft diskriminiert werden.

In München sah und bewunderte er Karl Valentin – „Komiker allererster Sorte, aber vielleicht gerade am Beginn seines Niedergangs“, wie er am 30. März 1937 an Günter Albrecht schreibt. Durch Albrecht lernte er den späteren Rowohlt-Lektor Axel Kaun kennen, der ihm Gedichtbände von Joachim Ringelnatz zur Übersetzung ins Englische antrug („meiner Ansicht nach nicht der Mühe wert“ – 9. Juli 1937). Der Hamburger Teil der „German Diaries“ wurde 2003 in einer bibliophilen Ausgabe veröffentlicht.

An illustren Namen unter den Briefempfängern oder in den Briefen auftauchenden Personen fehlt es nicht. Da wäre zuallererst das frühe Vorbild James Joyce, der in Beckett seinen talentiertesten Assistenten fand, der aber auch als Erster an Becketts Krankenbett erschien, nachdem dieser bei einer Messerstecherei lebensbedrohlich verletzt worden war.

Mit der Kunstmäzenin Peggy Guggenheim, die er auf James Joyces Geburtstag 1938 kennenlernte, verband Beckett vom selben Abend an eine Liaison. Sehr hilfreich sind im Anhang die Kurzporträts der wesentlichsten Briefempfänger und mehrerer in den Briefen genannter Personen. Durch die Briefausgabe gewinnen wir auch Einblicke in Becketts frühe Lektüre: Dante, Samuel Johnson, Sade, Schopenhauer, Gontscharows „Oblomow“, die Surrealisten Paul Éluard und André Breton, in Deutschland auch (auf Empfehlung eines Freunds) Hans Carossa.

Der letzte Brief in Band 1 datiert vom 10. Juni 1940, einem Montag. Für den Freitag derselben Woche möchte er sich mit dem Malerfreund Bram van Velde zu einer Partie Billard im Café des Sports verabreden – „All das unter der Voraussetzung, dass wir in Paris bleiben.“ Diese Partie musste leider auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Am 12. Juni bestieg Beckett einen der letzten Züge von der Gare de Lyon nach Vichy, wo die Joyces sich aufhielten“, wie wir durch seine Biographin Deirdre Bair erfahren – „Seine Papiere waren nicht in Ordnung, und Geld hatte er auch keines (…). Er wusste, dass er in Vichy nicht bleiben konnte, denn die Stadt füllte sich zusehends mit Regierungsbeamten, die nach der Besetzung von Paris und dem Fall Frankreichs hier eine neue Regierung aufbauen sollten. (…) Am 13. Juni machte Beckett sich zu Fuß gen Süden auf, fand jedoch bald einen Zug, der hoffnungslos verspätet war und nur sehr langsam vorankam. Beckett zwängte sich hinein, hockte sich in eine Ecke und schaffte es auf diese Weise bis nach Toulouse. Ehe der Zug die Stadt erreichte, sprang Beckett ab und entging damit der Internierung von Ausländern in einem Flüchtlingslager.“ (Deirdre Bair: Samuel Beckett, Reinbek bei Hamburg, 1994, S. 393)

Becketts O-Ton zu den Kriegs- und Nachkriegsjahren 1941–1956 liegt seit dem September 2011 als Band 2 der englischen Briefausgabe vor. Die deutsche Übersetzung erwarten wir mit Ungeduld.

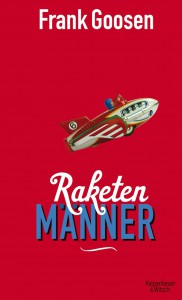

Samuel Beckett:

Weitermachen ist mehr, als ich tun kann – Briefe 1929–1940

Herausgegeben von George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn und Lois More Overbeck

Aus dem Englischen und Französischen von Chris Hirte

Mit zahlreichen Abbildungen

Frankfurt a. Main (Suhrkamp), 2013

Gebunden, 856 Seiten, D: 39,95 €

ISBN: 978-3-518-42298-4