Der „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ war in den 1970er und 1980er Jahren ein wichtiges Projekt der Gegenwartsliteratur. Unser Gastautor Heinrich Peuckmann, damals selbst langjähriges Mitglied des Kreises, erinnert an die rege Dortmunder Werkstatt:

Es war Horst Hensel aus Kamen, der die Dortmunder Werkstatt im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ Ende Oktober 1970 gegründet hat. Im Jahr zuvor, noch als Student in München, hatte er von dem Schreibaufruf „Dein Arbeitsplatz – wie er ist und wie er sein sollte“ gehört und sein Betriebstagebuch von Hoesch eingeschickt, das er während seiner Zeit als Werkstudent geschrieben hatte.

Initiiert hatten den Wettbewerb oppositionelle Autoren in der „Dortmunder Gruppe 61“, denen Kurs und Programm zu wenig politisch waren und die kurz darauf, weil ihre Kritik abgelehnt wurde, den Werkkreis gründeten. Hensels Text gefiel ihnen, der Autor erhielt eine Einladung zur jährlichen Sitzung der „Gruppe 61“ und lernte Erasmus Schöfer, Peter Schütt und andere kennen, die ihn anregten, eine Werkstatt Dortmund im Werkkreis zu gründen.

Gründung 1970 im Fritz-Henßler-Haus

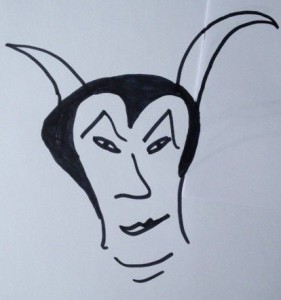

Ende Oktober 1970 fand die Gründungsversammlung im Dortmunder Fritz-Henßler-Haus statt, einem Ort, dem die Werkstatt über die folgenden 17 Jahre bis zu ihrem Ende treu blieb. Schon zur ersten Sitzung kam Paul Polte, den Hensel nicht kannte und der ihm in seinem schicken Anzug, mit seiner karierten Schlägermütze und dem Dackel an der Leine wie ein englischer Lord vorkam. Jedenfalls wirkte Polte nicht wie jemand, der an Arbeiterliteratur interessiert sein könnte, geschweige denn wie jemand, der solche schreiben konnte. Ein Fehlurteil, dem auch ich unterlag, als ich ab der dritten oder vierten Sitzung teilnahm und Polte zum ersten Mal sah.

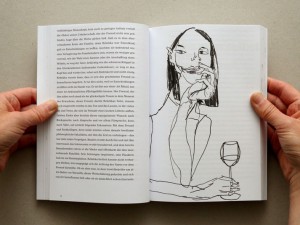

Impressionen aus einer Werkstatt-Sitzung. u. a. mit Paul Polte (oben), Horst Hensel (Mitte darunter) und Heinrich Peuckmann. (© Ilse Straeter, Federzeichnung von 1979)

Mich hatte mein Freund Ferdinand Hanke, der wie Horst Hensel aus Kamen-Methler stammte und Germanistikstudent war wie ich, angesprochen. „Du schreibst doch auch“, sagte er, „komm doch mal vorbei.“

Ich ging zur Probe im Frühjahr 1971 zum ersten Mal hin und blieb für fast zehn Jahre in der Gruppe.

Schmerzliche Verrisse

Von Anfang an war die Dortmunder Werkstatt eine sehr literarische Gruppe. Zu jeder Sitzung, die alle vierzehn Tage im Henßler-Haus stattfand, kamen die Mitglieder mit neuen Texten, lasen vor und stellten sich der Kritik. Keinem von uns ist dabei ein Verriss erspart geblieben, was uns hart gemacht hat, auch für später, wenn unsere Bücher in den Rezensionen der Presse kritisiert wurden.

Wurde es doch mal zu haarig, griff Polte ein. Er wusste, dass Kritik dosiert bleiben musste, um Talente nicht zu verunsichern oder gar zu zerstören. Er ergriff das Wort, wiederholte in milden Worten, welche Kritikpunkte ihm richtig erschienen und fand am Ende immer auch etwas Lobendes, selbst wenn der Text noch so schwach gewesen war. „Man kann doch keinen jungen Hund versäufen“, erklärte er manchmal, „wer weiß, was noch draus wird.“

Paul Poltes Autorität

Polte hatte die Autorität dazu, eine Diskussion auf diese Weise zu beenden. Er war schon in der Weimarer Republik Mitglied im „Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller“ gewesen, hatte mit seinem Kabarett „Henkelmann“ die Nazis angegriffen und einige Wochen in der berüchtigte Steinwache am Nordausgang des Bahnhofs verbracht, wo er und seine Gesinnungsgenossen gequält und gefoltert worden waren. Einige seiner berührendsten Gedichte hat Polte über diese Erfahrungen geschrieben, eines davon hängt noch in einer der Zellen, die heute Teil einer Gedenkstätte sind. Später wurde er dann Mitglied der „Gruppe 61“. Polte hatte also alle Bewegungen der deutschen Arbeiterliteratur durchlaufen, die es im 20. Jahrhundert gegeben hat.

Die anderen Mitglieder der Gruppe waren der Arbeiter Rudi Winkler aus Hagen, der vor allem Gedichte schrieb, der Bergarbeiter Rudolf Trinks, der neben Gedichten auch Erzählungen schrieb, die alle das Bergarbeitermilieu beschrieben, das sein Leben geprägt hatte. Rainer W. Campmann aus Bochum versuchte sich schon damals als freier Schriftsteller, die ersten Herausgaben in der berühmt gewordenen „Fischer-Taschenbuch-Reihe“ hat er mitgemacht, später erschienen noch zwei, drei Gedichtbände. Horst Hensel (Lehramtsstudent wie Ferdinand Hanke, Udo Bruns und ich) war wichtig für die Gruppe. Er kannte sich aus in allen Genres der Literatur, schrieb Lyrik, Reportagen, Essays, Erzählungen und Romane. Oskar Schammidatus aus Bochum, der Sozialarbeiter wurde, schrieb Gedichte.

Abende in der „Alten Liebe“

Der starke Anteil an Studenten, die man in einer Gruppe der Arbeiterliteratur nicht unbedingt erwarten würde, störte nicht. Wir haben kooperativ zusammengearbeitet, jeder hat von den Erfahrungen des anderen profitiert. Und wenn es doch mal Komplikationen gab, war immer noch Polte da, der Konflikte glättete und vor allem einen Brauch einführte, den wir alle lieben lernten. Nach der Sitzung gingen wir schräg gegenüber vom Henßler-Haus in die Kneipe, in die „Alte Liebe“, wo wir ein Bier tranken, neue Projekte ausheckten und unsere Freundschaft vertieften. Vor allem Polte lief dann zu Hochform auf, erzählte von seiner Begegnung mit Brecht, seiner Zusammenarbeit mit dem Maler Hans Tombrock, der Brecht ins Exil gefolgt war, von seinen Erfahrungen mit den Nazis in der Steinwache. Es waren herrliche Abende, die wir dort verbracht haben und deren Erinnerungen mein Leben begleiten werden.

Irgendwann kamen Hugo Ernst Käufer, der Lyriker und Aphoristiker, Lilo Rauner, die Lyrikerin, beide aus Bochum und der Agitpropschriftsteller Richard Limpert aus Gelsenkirchen hinzu, die zwar nicht immer, aber eine Zeitlang regelmäßig an den Treffen teilnahmen.

Beachtliche Qualität

Ich weiß noch genau, dass ich mir bei einer Gruppensitzung still vornahm, mir das Bild mit den Teilnehmern genau einzuprägen. Es war mir schon damals klar, dass sich an diesem Tage eine beachtenswerte literarische Potenz in der Dortmunder Werkstatt versammelt hatte, die weit über das normale Werkkreisniveau hinausragte. Tatsächlich sind später vier von den damaligen Teilnehmern in den ehrenwerten „PEN“ gewählt worden: Hugo Ernst Käufer, Lilo Rauner, Horst Hensel und ich. Käufer und Rauner haben zudem den Ruhrgebietsliteraturpreis erhalten.

Die Werkstatt Dortmund konnte sich literarisch also sehen lassen, in fast allen Büchern des Werkkreises war sie mit Texten vertreten, in den meisten mit mehreren. Einige Bücher haben wir auch selbst herausgegeben, u.a. „Sportgeschichten“ und „Im Morgengrauen“, ein Buch über das Altwerden in der kapitalistischen Gesellschaft.

Kneipenlesungen als Markenzeichen

An Lilo Rauner, die im Jahre 2005 verstarb, denke ich mit bewegten Gefühlen zurück. Sie war eine streitbare Frau, immer auf der Seite der kleinen Leute und sie hat, neben all der anderen Lyrik, ein paar wunderbare Sonette geschrieben. Viel zu wenig ist Lilo Rauner heute noch bekannt, auch wenn in Wattenscheid inzwischen eine Schule nach ihr benannt wurde. Die große, auf Petrarca zurückgehende Form des Sonetts hat sie beherrscht und durch Alltagsthemen nachhaltig mit Leben gefüllt. Aber das, denke ich, ist es gerade. Ihre Parteinahme für die Menschen, die am Rand stehen, wird ihr vom Literaturbetrieb verübelt. Hätte sich Rauner auf modische Befindlichkeiten beschränkt, sie wäre viel bekannter geworden. So sind wir es, die von Zeit zu Zeit an sie erinnern. Viel zu wenig, Lilo hätte mehr Aufmerksamkeit verdient.

Die Werkstatt war aber nicht nur literarisch stark, sie hat auch eine Unmenge an Initiativen zur Verbreitung von Literatur entwickelt. Ich staune selbst, wo wir gelesen haben, vor welchem Publikum. Immer ging es uns darum, mit unserer Literatur jene zu erreichen, die gemeinhin nicht zu literarischen Veranstaltungen kommen. In allen Formen von Schulen sind wir angetreten, in Fußgängerzonen mit Flüstertüte (wobei Richard Limpert mit seiner durchdringenden Stimme eigentlich keine gebraucht hätte), vor Fabriktoren, in Gewerkschaftshäusern, Gefängnissen und Kneipen.

Die Kneipenlesungen waren eine Zeitlang sogar unser Markenzeichen. Dieter Treeck, Kulturdezernent in Bergkamen und später selbst Mitglied im Werkkreis, hat sie mit uns zusammen entwickelt. Freitags, wenn die Arbeiter ihr Bierchen in der Stammkneipe tranken, fanden sie statt, drei oder vier Autoren lasen im Wechsel meist kurze Texte und eine Musikband spielte zwischendurch. Manchmal war es Jazz, manchmal wurden Arbeiterlieder gesungen.

Als die Bergleute zuhörten

Ich weiß noch, dass unser erster Versuch in einer Bergkamener Kneipe beinahe missglückt wäre. Die Arbeiter, Bergleute zumeist, wollten gar keine Literatur hören. Sie waren gekommen, um über Fußball zu reden, über ihre Tauben und was sonst so alles auf der Zeche passiert war. Den Einführungsworten von Dieter Treeck wollten sie partout nicht lauschen, der Lärmpegel blieb hoch, da trat Rudolf Trinks, selbst Bergmann, ans Mikrophon und sagte: „Seid mal stille.“ Und tatsächlich, auf Trinks, der ja einer von ihnen war, hörten sie. Die Lesung wurde ein großer Erfolg.

Manchmal erreichten wir, dass durch die witzig-ironischen Texte die Zuhörer selbst zu witzigen Reaktionen animiert wurden. „Ich lese jetzt ein Gedicht vor aus einem Buch, das ich selbst verlegt habe“, sagte mal ein Gastautor, der die Gepflogenheiten noch nicht kannte. „Hoffentlich hast du es auch wieder gefunden“, tönte es aus der Zuhörerschar zurück.

Schon sehr früh gliederten sich zwei weitere Gruppen an die Werkstatt an, die die künstlerische Arbeit sehr gut ergänzten. Da war einmal das Lehrlingstheater, von Kurt Eichler geleitet, der heute kommissarischer Chef des Dortmunder „U“ ist. Die Gruppe schrieb im Kollektiv Theaterstücke zur Situation der Lehrlinge, die an allen möglichen Orten aufgeführt wurden, manchmal in Kombination mit einer Lesung von uns. Zusätzlich gab es bald eine Graphikgruppe, die unsere Texte illustrierte, die Zeichnungen für Bücher und Lesungsplakate herstellte und daneben eigene künstlerische Ziele im Sinne des Werkkreises verfolgte.

Organisation nahm überhand

Das alles musste koordiniert werden, mit der Zeit wurde die Organisationsarbeit deshalb so umfangreich, dass die künstlerische Arbeit darunter litt. Es fanden Sitzungen statt, in denen nur noch Organisatorisches besprochen und keine Texte mehr gelesen wurden. Wir gründeten ein Leitungskollektiv, das sich zwischen den Sitzungen in Poltes Wohnung an der Bornstraße traf. Noch heute kann ich nicht an dem Haus vorbeifahren, ohne zu den Wohnungsfenstern hinüber zu schauen, denn ich gehörte diesem Kollektiv lange an. Viel Kleinkram wurde schon dort erledigt, die Werkstatt nur noch kurz darüber informiert. Bei schwierigen Problemen wurde vorsortiert und ein Lösungsvorschlag unterbreitet. Die Werkstatt konnte sich wieder auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren, das Schreiben von Literatur.

Polte war für die Finanzen zuständig und noch heute staune ich, wie er das in einem nur für ihn überschaubaren System an Kassen gemacht hat. Geld bekamen wir für unsere Sitzungen im Henßler-Haus von der Dortmunder VHS, die uns in ihr Programm aufgenommen hatte. Deshalb fanden, was auch in unserem Interesse lag, die Werkstatt-Sitzungen stets öffentlich statt. Immer kamen Gäste vorbei. Schüler, die über uns Referate halten sollten, Studenten, die Seminar- oder Examensarbeiten über den Werkkreis schreiben wollten, Hobbyautoren, die Texte lasen, die danach Mitglied wurden oder nie wieder kamen. Geld von Lesungen kam hinzu (für jede von der Werkstatt vermittelte Lesung zahlte der Autor einen Prozentsatz in die Kasse). So hatten wir immer Geld für Plakate, Broschüren oder Buchprojekte.

Werkkreis vor dem finanziellen Ruin

1977 wurde Horst Hensel erster Sprecher des Werkkreises und ein Kassensturz ergab, dass der vorige Vorstand den Werkkreis an den Rand des finanziellen Ruins geführt hatte. Alle wurden zu Spenden aufgerufen. Wir, beunruhigt von Hensels Bericht, wollten sofort all unser Erspartes spenden, aber da sprach Polte dagegen. Einen Teil wollte er abgeben, wie hoch, müssten wir entscheiden, sagte er. Aber die Werkstatt selbst sollte auf jeden Fall finanziell schlagkräftig bleiben. „Und wenn der Werkkreis untergeht?“, fragten wir. „Dann gibt es wenigstens noch die Werkstatt Dortmund“, knurrte Polte.

Am Ende haben wir ein paar tausend DM gespendet, so viel wie alle anderen Werkstätten zusammen, der Werkkreis wurde gerettet und die Dortmunder Werkstatt blieb, dank Polte, liquide.

Der Untergang kam schleichend. Es gehörte zu unserem Programm, dass immer neue Autoren zu uns stoßen sollten. Die waren zumeist blutige Anfänger, wie wir es zur Zeit der Werkstattgründung auch gewesen waren. Aber wir Älteren hatten uns inzwischen entwickelt, die Neuen hielten uns auf, wir mussten immer wieder dieselben Anfängerprobleme lösen und verloren Zeit. Irgendwann wurde die Kluft so groß, dass wir das eigene Schreiben vernachlässigten.

Arbeiter wanderten zu RTL ab

Es war Zeit, dass wir uns trennten. 1980 feierten wir alle zusammen noch mal in Haus Ebberg bei Schwerte, hockten eine lange Nacht bei Bier und Schnaps zusammen, dann wechselten Hensel und ich in die neu gegründete Werkstatt Bergkamen. Wir mussten nun nicht mehr nach Dortmund fahren, die Arbeit blieb überschaubar und es war Zeit zum Schreiben gewonnen. Die anderen blieben noch zusammen, auch noch nach Poltes Tod 1985. Aber nicht mehr lange, dann war die Zeit des Werkkreises vorbei. Es gab kein Interesse mehr in der Arbeiterschaft an aufklärerischer Literatur, viele saßen längst vor RTL oder Prosieben. Schade, denke ich immer noch.

Aus den Gruppenmitgliedern wurden normale Autoren, die nun für sich allein schreiben, jede Menge Bücher entstehen. Bei den meisten erkenne ich immer noch Reste unseres damaligen Anspruchs. Ihre Literatur ist politisch geblieben, was ihr die Anerkennung in der Literaturszene erschwert, wo sich für viele Jahre eine Art literarisches Biedermeier mit Befindlichkeitsliteratur breit gemacht hat.

Wiederkehr des Politischen

Aber die Zeiten beginnen sich zu ändern. PEN-Präsident Haslinger fragte mich mal während einer Präsidiumssitzung, ob es den Werkkreis noch gebe und als ich verneinte, bedauerte es das. Schade, so etwas wie der Werkkreis würde heute noch eher gebraucht als früher, meinte er. Die Situation der arbeitenden Bevölkerung ist doch nicht besser geworden, im Gegenteil, vieles habe sich verschlimmert. An vielen anderen Bemerkungen und verstärkt auch an neuen Projekten merke ich, dass das Thema wieder in der Literatur virulent wird. Der PEN selbst wird das Thema Literatur und Arbeit zum zentralen Motto bei einer der nächsten Jahrestagungen machen, das freilich auch neue Formen erfordert. Ich selbst bin an einem Projekt mit Lyrikclips beteiligt, Filme, die Gedichte mit sozialer Thematik aufgreifen, entstehen. Ein Projekt, das bei jungen, nicht unbedingt literarisch vorgebildeten Menschen auf Interesse stoßen kann. Der DGB-Chef hat sein Interesse daran bekundet.

In anderen Ländern steht das Thema längst auf der Agenda. Bei einer Zusammenarbeit mit französischen Autoren, an der ich teilnahm und aus der mehrere Bücher entstanden, ging es einzig um die Darstellung der Arbeit in der Literatur. Die Franzosen, merkte ich, gingen dabei viel unbefangener an das Thema heran als wir, die wir bei jedem Schritt in diese Richtung die Kritiker gegen uns haben. In Frankreich haben sie das nicht.

Man merkt, ein guter Ansatz kann letztlich nicht endgültig verschwinden. Er kann nur zweitweise zugedeckt werden, aber irgendwann bricht sich das Bedürfnis nach Auseinandersetzung mit den immer drängenderen sozialen Problemen Bahn. Wir erleben gerade den Startschuss dazu.

Skip Landau mag Dinge, die er anfassen kann und zieht sie vielem anderen vor. So ist er Architekt geworden, in Israel hat er sich im ausgehenden letzten Jahrhundert einen Namen damit gemacht, gemeinsam mit palästinensischen Handwerkern alte Häuser mit viel Liebe zum Detail zu renovieren.

Skip Landau mag Dinge, die er anfassen kann und zieht sie vielem anderen vor. So ist er Architekt geworden, in Israel hat er sich im ausgehenden letzten Jahrhundert einen Namen damit gemacht, gemeinsam mit palästinensischen Handwerkern alte Häuser mit viel Liebe zum Detail zu renovieren.