Großvater Fritz, Kradfahrer auch er. – Foto privat

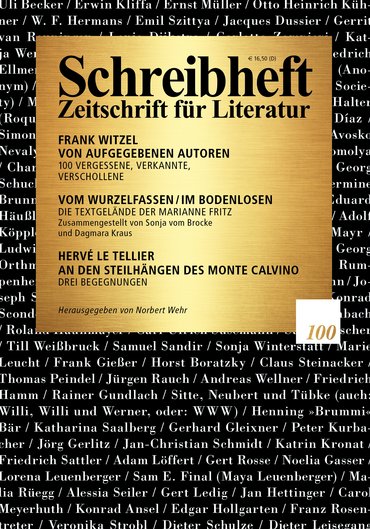

Skript, das gutes Buch werden möchte, sucht VerlegerIn und LektorIn!

Das 220 Seiten lange „Auf dem Meer der Verwunderung“ erzählt Momente einer Lebens- und Familiengeschichte im Kontext gesellschaftlicher Zusammenhänge, regionaler Industrie und literarischer Bezüge, ist ebenso Polemik, Essay, Bildungsroman wie Schelmenstück, Poesie, ein Text über Liebesversuche und Emanzipationswirren.

Erzählt wird von vergiftetem Alltag, von schmerzhaftem Erwachsenwerden, von Gelingen und Scheitern unter den Bedingungen des Zerfalls maroder gesellschaftlicher Verhältnisse. Das Ruhrgebiet (1952 bis 2022) bildet den Hintergrund für alles Erzählte, wobei insbesondere Duisburg einen Großteil des Handelns und Behandeltwerdens prägt, aber keinesfalls bloß Kulisse ist, sondern eher eine weitere Haut der Protagonisten.

——————————————————————————————————

Kapitel 3: Blicke zurück

2022, im verfluchten Jahr Drei des Virus, stehe ich erneut auf dem Magic Mountain, früh Vergifteter auf lang vergiftetem Grund, Sars-CoV-2, seinen Mutanten und Varianten als vierfach Geimpfter bisher glücklich entkommen, so scheint es, in ferner Nähe Putins blutiger Krieg gegen die Ukraine. Von hier oben aus sehe ich, jetzt da Frühjahrsstürme letzte Blätter von den jungen Erlen und Birken, Eschen und Pappeln gerissen haben, schaue ich durch alle äußerliche Veränderung hindurch auf das nur scheinbar Unveränderliche meiner Erinnerung: auf die Kolonie in der Ferdinandstraße. In der Nr. 13 wohnten wir bis Mitte der 50er-Jahre. Bis vor Kurzem aber fehlten sie in diesem Sträßchen, die Häuser mit den Hausnummern 9 bis 13, irgendwann abgerissen (oder bloß neu nummeriert?), so, als ob alles nur ein Traum gewesen wäre oder ein Schwarz-Weiß-Film des Neorealismo, in dem man mich als Balg eines Sklaven der Schlotbarone mitzuspielen gezwungen hätte.

Doch hat es uns da wirklich gegeben. Zwischen den Häuschen auf der Ferdinand- und der Berzeliusstraße lagen kleine Schuppen für die Mieter, die meisten von ihnen arbeiteten auf der Hütte. In einem dieser Schuppen stand sie, die nach einem Unfall gekaufte, vom Vater instand gesetzte Zündapp KS 601, ein Motorrad mit Beiwagen. Einmal nahm er mich mit, ganz in seinen schwarzen Ledermantel gekleidet, mit Fliegerhaube aus Leder und Motorradbrille. Ich wurde in eine dicke Jacke und Decke gepackt, eine zweite zu große Brille mir am kleinen Kopf festgezurrt. So brausten wir über Kopfsteinpflaster und Schlaglöcher zu den Großeltern in den Hochfelder Valenkamp, um ihnen heißen Eintopf zu bringen. Der erhitzte mir im Beiwagen den Schoß, dessen Haut sich für Stunden rötlich einfärbte, fast so rot wie die kleine verstaubte, nahe der Kupferhütte gelegene Straße, in der die Eltern des Vaters wohnten. Doch echte Kradfahrer, zwei wie wir, kannten keinen Schmerz, wir waren schließlich Männer, Kämpfer, dahinrasend, unbesiegbar wie Batman und Robin, die damals hier noch keiner kannte. Nie wieder sind wir zusammen so gefahren.

Quintaner auf der Kaiserswerther – gegenüber die Kläranlage. – Foto privat

Von hier oben sehe ich auch die Kaiserswerther Straße, die Erdgeschosswohnung links in der Haushälfte mit der Nummer 201, hier wuchs ich auf, sehe sechzig Quadratmeter, zähe Jahre des Unheils und Stunden des Glücks, sehe das unheilvolle Kinderzimmer, darin vielleicht vier Quadratmeter für jedes der vier. Zieht man den Stellplatz für die Möbel ab, bleibt kaum mehr als eine Schweinebucht für jedes Kind. Ich sehe den Bruder, die Schwestern, die Eltern, die Nachbarn; kleine Welt, nicht nur von hier oben. Schwenke langsam nach rechts, sehe das längst abgerissene Kompostwerk, mit der Kläranlage daneben, dem Klärbecken darin. Was für ein Wort: KLÄRANLAGE – nichts hatte sich je geklärt für uns mit deren Hilfe, nichts wurde gefiltert, nichts je gereinigt. Besonders an schwülen Sommertagen stanken Faulturm und Becken, stank alles um sie herum, also auch wir, wie nach Tausenden schwefliger Soleier und gärenden Exkrementen.

Auch dieser Vater (ganz oben links): ein Mann seiner Klasse. – Foto privat

Ich sehe die Tennisplätze, schon in Hüttenheim liegend, höre als Balljunge wie vor Jahrzehnten das Ächzen, das Rutschen der Schuhe auf roter Asche, die Aufschläge des angetrunkenen Kleingeldadels in Weiß. Nicht weit davon ahne ich hinter den Häuserzeilen an der Heinrich-Bierwes-Straße die Gemeinschaftsschule II für Kinder katholischer wie evangelischer Eltern. Mädchen und Jungen nebeneinander, in früher vergeblicher Koedukation. Auch einem jüdischen Kind, das sich nie zu erkennen gab, sollen dort Lektionen erteilt worden sein. Kilometerweit sehe ich – mich weiter um die eigene Achse drehend – die lückenlos ineinander übergehenden großen Werke, sehe nur da und dort den Rhein durchschimmern, jenen angeblich so mächtigen Strom, sehe von Bäumen verborgen den Evangelischen Friedhof, auf dem der Vater zur Ruhe kommen will, aber nie kommen wird, sehe den von Brennnesselfeldern umgebenen Alten Angerbach, sehe den riesigen Starkstrommast, auf dessen Eisenstreben der Bruder kunstvoll in ungeahnte Höhen kletterte, von der kleinen Schwester und mir ängstlich bewundert, sehe Richtung Biegerhof die Ziegeleiruine mit dem maroden Dach, rieche die Kartoffelfelder und -feuer, da, wo heute ein Schulzentrum steht, darin auch das Gymnasium, das ich besuchte. Weiß um die Straßenbahnhaltestelle am Mühlenkamp, von dort aus schaukelte mich die Linie 9 in die Innenstadt zum Heiratsmarkt, dem großzügig überdachten Eingang des Karstadt-Kaufhauses, zu den nach und nach wechselnden Freundinnen, zur samstäglichen Tanzschul-Disko, Knutschbude mit Cola, oder ins Bistro California. In der Ferne weiß ich die Sechs-Seen-Platte, die Flutlichtmasten des Wedaustadions, auf dessen Rasen dem fußballernden MSV Abstieg um Abstieg gelingt, rechts davon höre ich von Weitem, als klänge es aus einem Roman Stephen Kings herüber, wie unheilfroh das Jauchzen aus dem Großenbaumer Freibad an heißen Sommertagen lärmte.

Der Autor, ganz rechts außen, versucht, auch aufs Bild zu kommen. – Foto privat

Nicht weit entfernt wohnte D., zweiter bester Freund meines Lebens, Klassenkamerad, guter Hundertmeterläufer, Leidensgenosse. Ihm brachen sie das Herz, als die Eltern seiner Freundin beschlossen, wegzuziehen aus Duisburg, weit weg, die Tochter hatte zu gehorchen. Ende einer Oberstufen-Liebe. D., der später Psychologie in Bochum studierte, Diplom-Psychologe, Therapeut werden wollte, angeknackst wie er war, aber eigene Prüfungsängste nicht überwinden konnte, deshalb erst gelegentlich Taxi fuhr, dann nur noch das und nichts anderes tat. Und wegschaute, wenn er sah, wie ich mit dem Zug aus Gladbeck, von der Arbeit kommend, den Hauptbahnhof Duisburg durch den Ostausgang verließ, an der Taxischlange vorbei. Einmal, als sich unsere Blicke dennoch unausweichlich kreuzten, verabredeten wir ein Treffen bei mir in der Zanderstraße, zu dem er – womit ich nicht mehr gerechnet hatte – tatsächlich erschien. Er nahm sich Zeit, erzählte endlich von sich, sogar von seiner Therapie gegen eine Angststörung. Doch war bei all dem ein Unterton herauszuhören, etwas, das er nicht sagen konnte oder wollte, nämlich: dass er mir nicht mehr gern begegne. Er, inwendig Arbeiterjunge geblieben wie ich selbst, Randfigur, Außenseiter, Paria irgendwie, voller Klassenscham, beschämt davon, es sichtlich nicht geschafft, die Hoffnungen, die in ihn gesetzt worden waren, die er in sich selbst gesetzt hatte, vorerst oder vielleicht für immer enttäuscht zu haben.

Ich dagegen schien ihm davongekommen, glücklich assimiliert, hatte Examen gemacht, das Lehramts-Referendariat abgeschlossen. In einer Kurznachricht der Westdeutschen Allgemeinen hatte D. gelesen, dass ich wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Literaturbüros geworden war. Doch vertraute ich mich ihm an, gestand, dass mir dieser Mief- und Mittelstadt-Aufstieg ins armselig ausgestattete Poesie-Kontor wie fauler Zauber vor Pappmaché erscheine, dass ich, um es nur bis dahin zu schaffen, viel zu viel hatte zahlen müssen, bereits während des Referendariats das erste Mal abrupt lebensuntüchtig geworden, zusammengeklappt sei, mein verzweifeltes Perfektionsstreben nicht mehr habe durchhalten können, nach Kontrollverlust und Angstattacke in eine Depression gefallen sei, aus der ich mich nur selbst und Frisium, ein Benzodiazepin, die Haut, die Wärme B.s und ein wohlwollender Mentor Schritt für Schritt retten konnten.

Doch trotz solcher Beichten auf dem Küchenstuhl blieben D. und ich uns fremd. Obwohl ich ihm mehr noch ähnelte, als er ahnte, ich selbst mich kurze Zeit später über zwei Jahre hinweg aus dem Büro stehlen, über Mittag zur Gesprächstherapie ins Kölner Meister Eckehart Haus fahren sollte, erst wöchentlich, dann mit kleinen Pausen zwischen den Sitzungen. Eines Dienstags traf mich dort ein Gedanke ins Mark, scheinbar eher lapidare Worte des einst zwischen Nazi-Diplomatie und Satori mäandernden, zum Zen-Lehrer und Begründer der Initiatischen Therapie gereiften Karlfried Graf Dürckheim, jener Satz, der sinngemäß lautete: Man muss erst einmal ein Ich haben, das man überwinden kann! Mit dieser als Kalauer verkleideten Weisheit hätte ich vielleicht auch D. ein wenig erheitern, ermutigen können, denn wir hatten sie kaum, diese Chance, mehr als nur ein Kleine-Leute-Ich zu entwickeln, es zu vertiefen, personare, eine eigene Stimme hören zu lassen, geschweige denn irgendein Ego zu überwinden. Tief drinnen fühlte sich jeder von uns nur wie ein Muster ohne Wert, invalide beide, nicht einmal annähernd erleuchtet, also keinesfalls – wie im Zen – gelegentlich eins mit allem, sondern nur andauernd dunkel keins von allem, jedes lebendige Wachstum ins Wesentliche verhindert.

Mitte der 60er-Jahre hatte D. ebenso wie ich profitiert von sozialdemokratischer Bildungs- als gesellschaftlicher Öffnungspolitik. Jungs wie wir, mit prekärer Herkunft, psychischer Labilität und dem dunklen Drange, dem Arbeitermilieu zu entkommen, wären in früheren Zeiten ohne Ganztagsgymnasium vollkommen sang- und klanglos untergegangen. Doch auch jetzt schickte man Malocherblagen wie uns nur armselig ausgerüstet als Kanonenfutter an die bildungspolitische Front. Jovial schürte man die Illusion, jeder und jede könne gymnasial aufbereitet, durch kompensatorische Erziehung zum artigen Studienrat, willigen Ingenieur, scheinheiligen Priester oder andersgearteten Vollzugsbeamten geschliffen werden, aber selbst für diese Abrichtung ins Bruder Eichmann-Dasein einer dumpfen Kleinbürger- und Arbeitswelt verteilte man die Chancen, die materiellen Ressourcen und persönliche Zuwendung nur äußerst spärlich. So taumelten viele von uns auf ihrem Lebensweg in einen bizarren Superlativ: gescheit – gescheiter – gescheitert.