Neues Streaming-Format: Frank Goosen plaudert mit Gästen über ihre Bücher

In der Bochumer Kultkneipe „Haus Fey“: Frank Goosen mit der TV-Journalistin und Buchautorin Jessika Westen. (Foto: Streamfood)

Auch ein Erfolgsautor wie der Bochumer Frank Goosen („Liegen lernen“, „Radio Heimat“ und vieles mehr) muss in Corona-Zeiten sehen, wie er seine Brötchen verdient. Leibhaftige Live-Lesungen vor Präsenz-Publikum fallen aus, also geht auch er öfter ins Netz – jetzt mit dem neuen Format „Goosen und Gäste“, dem Untertitel gemäß eine „Unterhaltung mit Büchern“, genauer: mit deren Verfasserinnen und Verfassern.

Ab Montag, 7. Dezember, können die ersten Resultate gestreamt werden, und zwar bei www.streamfood.tv (siehe Anhang dieses Beitrags). Was gibt es da zu sehen und zu hören? Nun, jeweils 40 bis 50 Minuten vorwiegend entspanntes Geplauder, zumeist über ein Buch, gelegentlich auch über mehrere. Die beiden ersten Ausgaben habe ich mir probehalber vorab angesehen.

Frank Goosen schafft es sogleich, in der urigen Bochumer Kultkneipe „Haus Fey“ (wo er schon mal ostentativ mit Fiege-Pils zuprostet, vielleicht ist’s ja ein Fall von Sponsoring?) eine freundliche Atmosphäre herzustellen, wenn er sich in trauter Zweisamkeit – jedoch auf gehörige Corona-Distanz – mit anderen Autorinnen und Autoren unterhält. Man merkt, dass er sich aus eigener Erfahrung ohne Weiteres in Sorgen und Nöte, aber auch in die Freuden des Schriftsteller-Daseins versetzen kann. Folglich vertrauen ihm seine Gäste und reden stets recht offen. Das spürt man beim Zuschauen. Auch ahnt man schon, dass Goosen nachvollziehbar lebensnahe Erzählstoffe bevorzugen dürfte – und nicht etwa überaus feinnervige Lyrik.

Duisburger Loveparade als Tatsachenroman

Zum Start begrüßt Goosen die TV-Journalistin Jessika Westen (WDR/n-tv), die einst im Dortmunder Uni-Studiengang Journalistik das zunächst bei einer Lokalzeitung gelernte Handwerk vertieft hat. Am 24. Juli 2010 hatte sie Außendienst am Hauptbahnhof in Duisburg, als sich die furchtbare Katastrophe mit 21 Todesopfern bei der Loveparade ereignete. Das Thema hat die junge Frau, die schon zuvor einige Male privat beim großen Rave mitgefeiert hatte, nicht mehr losgelassen. Jahrelang hat sie recherchiert, hat auch Gerichtsakten studiert und mit Hinterbliebenen gesprochen; auch um selbst halbwegs zu verstehen, was sich in Duisburg zugetragen hat. Aus drei Perspektiven erzählt sie im Buch davon: Da ist die Journalistin Emma (30), unverkennbar das Alter Ego der Autorin; dann die Raverin Katty (18), die die schrecklichen Vorfälle unmittelbar erlebt – und schließlich der Rettungssanitäter René (40).

Frank Goosen zeigt sich vom Tatsachenroman „Dance Or Die“ (Emons Verlag, 319 Seiten, 16 Euro) höchst beeindruckt. Er resümiert, dieses Buch habe Jessika Westen einfach schreiben müssen. Im Gespräch werden sich beide schnell darüber einig, dass dies eine „unglaublich vermeidbare“ (Goosen) Katastrophe gewesen sei, für die allerdings niemand juristische Verantwortung übernehmen musste. Schon im Vorfeld hätten Leute, die sich mit den beengten örtlichen Verhältnissen in und um das Duisburger Veranstaltungsgelände auskannten, ein äußerst mulmiges Gefühl gehabt.

Dies ist kein „Literarisches Quartett“ und auch kein dito Duett. Im Dialog zwischen Jessika Westen und Frank Goosen (und wohl auch in kommenden Folgen) geht es nicht etwa um streng literaturwissenschaftliche Kriterien oder hochtrabende Vergleiche, sondern eher um menschliche und allzumenschliche Geschichten rund um Bücher und Urheber(innen). Es sieht ganz so aus, als suche sich Goosen Bücher und Gäste aus, die er uneingeschränkt loben kann. Ein Grundton der Sympathie und der Empathie zieht sich durch die Plauderstunden – ganz gleich, ob das Thema ernst oder komisch gelagert ist. Übrigens: Der spekulativ klingende Titel „Dance Or Die“ geht wahrhaftig auf Werbe-Flyer zurück, die seinerzeit zur Loveparade in Duisburg verteilt worden sind.

Wilde Feten in der DDR-Provinz

Der Gast der zweiten Folge, der Berliner Autor Alexander Kühne, erzählt munter drauflos, wie er sich einst vor und nach dem Mauerfall als aufsässiger „Ossi“ gefühlt hat. Seine Geschichten, festgehalten in den Büchern „Düsterbusch City Lights“ (erschienen 2016 – Heyne-Verlag, 384 S., 14,99 Euro) und neuerdings „Kummer im Westen“ (Heyne, 352 S. 16 Euro), sind ebenso originell wie offenkundig authentisch und exemplarisch. Auch hier haben wir es mit Tatsachenromanen zu tun.

Kühne hat versucht, in der dörflichen DDR-Provinz zu Lugau bei Finsterwalde (deshalb „Düsterbusch“) eine dort bis dahin ungeahnte Club-Kultur aufzuziehen. Ziemlich wilde Feten im Geiste von New Wave und Punk zogen bis zu 1000 Leute an, die sich auch schon mal samt und sonders schminkten und/oder kollektiv mondän im Stil der 1920er Jahre auftraten. Auch ließen sie Bands wie „Kotzübel“ spielen, die nicht die allgemein übliche „Einstufung“ durch staatliche Stellen durchlaufen hatten.

Mit all dem konnten die DDR-notorischen, schnauzbärtigen „Plunderjacken-Zombies“ (Kühne) schon mal gar nicht umgehen. Behörden und Stasi, vormals auf Langhaarige als „Staatsfeinde“ geeicht, machten alsbald auch den meist kurzgeschorenen Wavern das Leben schwer. Die aber ließen sich den freiheitlichen Spaß nicht vergällen – bis schließlich die Mauer fiel; ein Ereignis, das die Waver, die sich ihre Freiheit eben selbst genommen haben, längst nicht so überwältigt und verwirrt hat wie viele ihrer grauslich angepassten Landsleute.

Hernach erzählt Kühne beispielsweise, wie er unter Linksalternative im Berliner Westen gefallen ist. Die wollten ihm doch tatsächlich die DDR erklären – und dass die BRD viel schlimmer, nämlich faschistisch sei. Dabei will er doch auch hier seine eigenen Erfahrungen machen. Klingt schon im Ansatz nach etlicher Komik.

Was demnächst ins Programm kommen soll: ein Weihnachtsspecial mit Frank Goosen und Micky Beisenherz über geschenktaugliche Bücher zum Fest; ein Zwiegespräch mit Jakob Hein über dessen Buch „Hypochonder leben länger – und andere gute Nachrichten aus meiner psychiatrischen Praxis“ und ein Dialog mit Christoph Biermann zum Band „Wir werden ewig leben“, der die Fußball-Faszination am Beispiel von Union Berlin darstellt. Eine griffige Themenauswahl, fürwahr.

„Goosen und Gäste – Unterhaltung mit Büchern“ (jeweils ca. 40 bis 50 Minuten). Ab Montag, 7. Dezember 2020, aufzurufen bei

Die beiden ersten Folgen kosten jeweils 2 Euro, weitere dann je 5 Euro. Bezahlt wird direkt auf der Streamfood-Homepage. Dort können auch die jeweiligen Bücher gleich per Button bestellt werden.

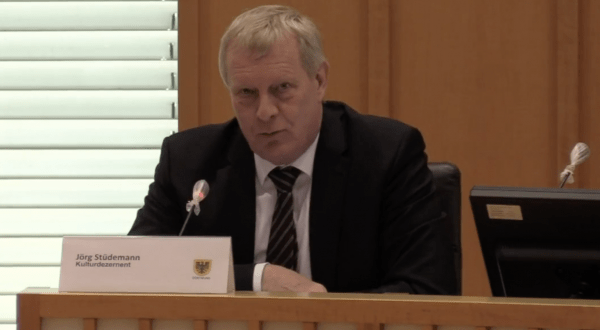

Mit seinem singulären Übersetzungswerk wurde der unter dem messerscharfen Pseudonym „Hans Stilett“ veröffentlichende Hans A. Stiehl in zwei Jahrzehnten zur kraftvollsten deutschen Stimme des Humanisten Michel de Montaigne (1533-1592). Ich hatte 2008 das Vergnügen, mit Hans Stilett bei seiner Lesung am Theater an der Ruhr ein Bühnengespräch zu führen. Der 86-Jährige beeindruckte dabei – wie sein Vorbild Montaigne – durch Geistesgegenwart, Humor und enzyklopädisches Wissen.

Mit seinem singulären Übersetzungswerk wurde der unter dem messerscharfen Pseudonym „Hans Stilett“ veröffentlichende Hans A. Stiehl in zwei Jahrzehnten zur kraftvollsten deutschen Stimme des Humanisten Michel de Montaigne (1533-1592). Ich hatte 2008 das Vergnügen, mit Hans Stilett bei seiner Lesung am Theater an der Ruhr ein Bühnengespräch zu führen. Der 86-Jährige beeindruckte dabei – wie sein Vorbild Montaigne – durch Geistesgegenwart, Humor und enzyklopädisches Wissen.