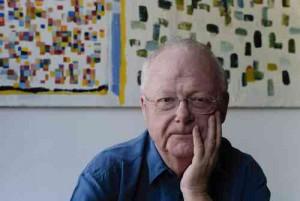

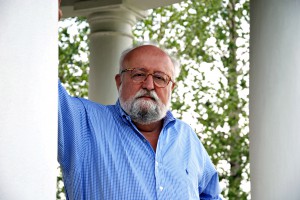

Krzysztof Penderecki. Foto: Marek Beblot

Seine Musik kennen auch Menschen, die mit zeitgenössischer klassischer Musik nichts anfangen können, und seine Anfänge als weltweit renommierter Komponist sind eng mit Nordrhein-Westfalen verbunden: Heute, am 23. November, feiert Krzysztof Penderecki seinen 80. Geburtstag. Vergleichbar ist seine Popularität vielleicht noch mit Philip Glass oder Arvo Pärt – aber sonst gibt es nur wenige „klassische“ Komponisten, die seine Breitenwirkung erreichen.

Das Geheimnis hinter der ungewöhnlichen Akzeptanz liegt nicht allein in Pendereckis jüngsten Crossover-Konzerten oder in seiner Filmmusik. Der Pole hat die Frage, wie Komponieren heute geht, für sich klar beantwortet: „Ich glaube an eine Musik, die Wurzeln hat“, sagte er 2003 in einem Interview. Und aus diesen Wurzeln der europäischen Musik, die man „nicht vergessen darf“, schöpft Penderecki mit ungeheuerer Energie einen Teil seiner Inspiration.

Seine kreative Rückwendung, oft als Neo-Romantik kategorisiert, hat ihm nicht nur Freunde eingebracht. Kritiker und Komponisten-Kollegen stoßen sich an einem Stillstand, den Penderecki unverblümt zugibt: Seit vielen Jahren habe sich sein Musikstil nicht mehr geändert. Helmut Lachenmann wird mit dem spöttischen Wort zitiert, Penderecki sei der „die tonalen Paarhufer anführende Herr Penderadetzky“.

Das war nicht immer so: Mit seinen ersten Erfolgen wurde er unter die Avantgarde Europas eingereiht: „Aus den Psalmen Davids“ erregte 1958 Interesse; da hatte er gerade sein Studium am Krakauer Konservatorium beendet. 1959 gewann er bei einem polnischen Wettbewerb gleich drei Preise: Er hatte seine Stücke unter verschiedenen Namen eingereicht. Am 16. Oktober 1960 führte Hans Rosbaud bei den Donaueschinger Musiktagen „Anaklasis“ auf. Das Stück für Streicher und Schlagzeug katapultierte den 27-jährigen Polen in die Sphäre der Berühmtheit. Sein „Threnos“ für die Opfer von Hiroshima (1961) war jahrelang das meistgespielte zeitgenössische Werk.

„Die Avantgarde ist gestorben“

Doch längst legt Penderecki keinen Wert mehr darauf, zur Avantgarde zu gehören. Er habe sehr früh in seinem Leben Entdeckungen gemacht, sagte er im Interview. „Und dann habe ich festgestellt, dass ich nicht mein ganzes Leben lang Cluster schreiben will. Oder wieder etwas Neues erfinden, damit man in der ersten Reihe der Avantgarde steht. Die Avantgarde ist gestorben, das hat zehn Jahre gedauert, ca. von 1950 bis 1960, danach war es vorbei. Diejenigen, die das nicht verstanden haben, machen weiter, aber das ist sehr epigonal.“

Die „Wende“ kam recht früh in Pendereckis Biografie. Die „Flourescences für Orchester“ waren 1962 noch im damaligen Mainstream der Moderne eingeordnete Erforschungen klanglicher Möglichkeiten. Penderecki nannte es ein dekadentes Stück, das das klassische Orchester zerstört. Danach sei ihm klar gewesen, dass es für ihn so nicht weitergehe. Er schrieb ein „Stabat Mater“, ein Stück für Chor a cappella, das 1966 in die „Lukas-Passion“ aufgenommen wurde.

Kunstpreis NRW und Folkwang-Lehrauftrag

Dieses groß angelegte Oratorium war ein Auftragswerk des Westdeutschen Rundfunks anlässlich des 700jährigen Weihejubiläums des St. Paulus-Doms in Münster und wurde 1966 dort uraufgeführt. Der junge Komponist, damals 30 Jahre alt, hatte zum ersten Mal die erträumte große Form realisiert. Seine Studien des Kontrapunkts des 16. Jahrhunderts, die Entdeckung Bruckners als post-romantischen Symphoniker, die Referenzen auf Schostakowitsch, aber auch die Erfahrungen mit der Avantgarde, mit moderner Klangerzeugung und mit der menschlichen Stimme flossen in diesem Werk zusammen.

Der Erfolg war überwältigend: Mit Aufführungen in Warschau und Krakau durfte er zum ersten Mal im kommunistischen Polen geistliche Musik im Konzertsaal darbieten. Die Folkwang Hochschule in Essen bot ihm eine Dozentur. Von 1966 bis 1968 lehrte und lebte Penderecki mitten im Ruhrgebiet.

Die „Lukas-Passion“ brachte Penderecki mit dem Großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen die zweite bedeutende internationale Auszeichnung ein. Unter seinen zahllosen Preisen und Titeln zeigen einige weitere, dass er mit der Rhein-Ruhr-Region dauerhaft verbunden war – so der Musikpreis der Stadt Duisburg 1999 und der Staatspreis des Landes 2002. Außerdem ist er Ehrendoktor der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster.

Mit seinen Werken erwarb er sich in den folgenden Jahrzehnten die Zustimmung des Publikums. Die Ablehnung von Teilen der Musikkritik und der komponierenden Kollegen blieb. Seine erste Oper, „Die Teufel von Loudun“ (1969) erhielt bissige Kritiken. Dem Werk, das Rolf Liebermann für die Hamburgisch Staatsoper in Auftrag gegeben hatte, warf etwa Joachim Kaiser in der „Zeit“ die „banale Bilderfülle“ des Textbuchs vor, notierte einen „Eindruck der Trostlosigkeit und Uninspiriertheit“. Der Großkritiker ätzte, die Musik zu den „Teufeln von Loudun“ klinge oft deprimierend simpel und monoton.

Ironische Kritik an Pendereckis Werken für Musiktheater

Auch „Paradise Lost“ (1978) kam nicht besser weg: Heinz Josef Herbort kommentierte die Musik zu der „sacra rappresentazione“ nach Milton mit hintersinniger Ironie: Penderecki beherrsche seine seit zwanzig Jahren bekannten Techniken so gut, dass er von ihnen nicht mehr loskomme. „Paradise Lost“ war 2001 in Münster wieder einmal zu sehen: Der Eindruck, Penderecki habe nur seine erprobten, längst bekannten Mittel eingesetzt, ist nicht von der Hand zu weisen.

Auch als Dirigent eigener und fremder Werke genießt Penderecki einen exzellenten Ruf. Seine Beethoven-Dirigate etwa werfen stets ein erhellendes Licht auf den Komponisten-Kollegen aus der Vergangenheit. Foto: Ludwig van Beethoven Association, Bartosz Koziak

Trotz allem: Der Erfolg blieb und bleibt Penderecki treu. Sein Werkverzeichnis ist immens. Seit 1972 sind die Sinfonien Nummer eins bis fünf, sieben und acht entstanden; die noch fehlende Sechste will der Komponist demnächst vollenden. Seine Gerhart-Hauptmann-Oper „Die schwarze Maske“ traf ebenso wie seine komische Oper „Ubu Rex“ auf weltweite – leider nicht anhaltende – Aufmerksamkeit.

Mit „Dies Irae“, einem Oratorium zum Gedächtnis der Opfer von Auschwitz (1967) begann eine Reihe großer Werke für Chor, Solisten und Orchester: „Kosmogonia“ (1970) zum 25-jährigen Bestehen der UNO; ein „Te Deum“ (1980), das er nach eigenen Worten spontan nach der Wahl Karol Woityłas zum Papst geschrieben hat; schließlich das „Polnische Requiem“ von 1984 und ein „Credo“ 1998. In diesem Jahr wurde seine Messe für den Thomanerchor uraufgeführt – ein Beitrag zum 700jährigen Bestehen dieser Leipziger Institution von Weltgeltung.

Ein Publikum, das klassische Konzerte, noch dazu mit Musik von heute, kaum je einmal live erlebt, kennt Penderecki dennoch – vielleicht sogar, ohne es zu wissen: Die Soundtracks von Filmen wie „Shining“ von Stanley Kubrick, „Shutter Island“ von Martin Scorsese oder David Lynchs „Wild At Heart“ stammen von ihm. Bei seinen Festival-Auftritten mit dem Radiohead-Gitarristen Jonny Greenwood in Polen und in England wurde er von 50 000 Besuchern wie ein Pop-Star gefeiert.

Seit etwa 1998 konzentriert sich Penderecki auf Solokonzerte und Kammermusik. Viele Werke schrieb er für berühmte Interpreten, etwa ein Cello-Capriccio für Siegfried Palm oder das Zweite Violinkonzert („Metamorphosen“) für Anne-Sophie Mutter. Im Dezember führt die Geigerin in New York sein neues Werk auf, die Sonate „La Follia“ für Violine solo. Und der Komponist bekennt, er habe im Kopf noch Stoff für zwanzig Jahre Arbeit – unter anderem an einer Oper „Fedra“ als Auftragswerk der Wiener Staatsoper.

Das MDR Fernsehen zeigt heute, 23. November, 23.30 Uhr, einen Film von Anna Schmidt über Krzysztof Penderecki: „Wege durchs Labyrinth„.

In Münster steht ab 18. Januar 2014 das Tanztheater „Das Schloss“ nach Franz Kafka auf dem Programm des Stadttheaters. Zur Choreografie von Hans Henning Paar erklingt der vierte Satz von Pendereckis 3. Sinfonie.

„Alisa Weilersteins Cello macht ihre Identität aus“. Die Verschmelzung von Solistin und Instrument ist für die Los Angeles Times der Schlüssel zum Spiel der Musikerin. Es ist eine ziemlich genaue Beobachtung. Denn die Amerikanerin scheint nahezu symbiotisch verwachsen mit dem sonor klingenden Korpus. Hinzu aber kommt: Diese Verbindung führt unmittelbar zum Kern des zu interpretierenden Werkes. Das wiederum setzt Emotionen frei, die das Publikum geradewegs zu spüren bekommt.

„Alisa Weilersteins Cello macht ihre Identität aus“. Die Verschmelzung von Solistin und Instrument ist für die Los Angeles Times der Schlüssel zum Spiel der Musikerin. Es ist eine ziemlich genaue Beobachtung. Denn die Amerikanerin scheint nahezu symbiotisch verwachsen mit dem sonor klingenden Korpus. Hinzu aber kommt: Diese Verbindung führt unmittelbar zum Kern des zu interpretierenden Werkes. Das wiederum setzt Emotionen frei, die das Publikum geradewegs zu spüren bekommt.