Auf YouTube findet sich eine Aufnahme aus dem Teatro de la Zarzuela in Madrid aus dem Jahr 1978: Montserrat Caballé singt in einer staubigen, altbackenen Inszenierung „Norma“. Schepperndes Orchester, mäßige Tonqualität, die Sängerin mit einem plumpen Mistelzweig in der Hand und übertriebenen, auf Fernwirkung ausgelegten Augenbrauen. Und doch: Dieser Ausschnitt aus der großen Szene der Norma, „Casta Diva“, zeigt Caballé auf der Höhe ihres Könnens: Ihr Blick ist unverwandt in die Ferne gerichtet, ihre balsamischen Töne erzeugen eine melancholische Aura um die Priesterin.

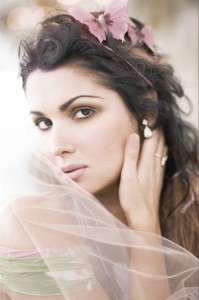

Herzlich und humorvoll ist die Caballé im Umgang auf und hinter der Bühne. Foto Agentur Schmerbeck

Vor allem aber: Ihr Gesicht, ihr Hals ist frei von jeder Anspannung. Die Lippen sind locker, öffnen sich mit natürlichem Ausdruck, formen sich wie die Schallöffnung eines Blasinstruments. Die ätherischen Melismen, die ewig anmutenden Phrasierungen fließen ohne Anstrengung. Montserrat Caballé – die Hohepriesterin des schönen Gesangs. Heute, am 12. April, wird die Sängerin 80 Jahre alt.

John Steane, einer der bedeutendsten Sänger-Kritiker überhaupt, zählte Caballé gemeinsam mit Lilli Lehmann, Rosa Ponselle und Maria Callas zu den vier besten auf Tonträger dokumentierten Sängerinnen des verzierten lyrisch-dramatischen Fachs. Der Weg dorthin war der 1933 in einfachen Verhältnissen geborenen Katalanin nicht vorgezeichnet. Nach dem Studium in Barcelona und ersten Erfahrungen mit Zarzuelas, den unterhaltenden Operetten ihrer Heimat, bekam sie 1956 ihr erstes Engagement in Basel. In Italien, wo man damals hochdramatisch dröhnende Organe bevorzugte, wollte sie niemand haben.

In der Schweiz und bei einzelnen Gastauftritten an deutschen Bühnen sang sie das Repertoire, das sie zunächst für sich bevorzugte: Mozart, Verdi, Strauss. Pamina und Donna Elvira gehörten dazu, Salome, Aida, aber auch Marta in Eugen d’Alberts „Tiefland“, Renata in Prokofjews „Der feurige Engel“ und Marie in der szenischen Uraufführung der Oper „Tilman Riemenschneider“ von Casimir von Paszthory. Zwei Mal sang sie 1959 an der Wiener Staatsoper, hinterließ aber offenbar keinen Eindruck: als Donna Elvira in Mozarts „Don Giovanni“ und in der Titelpartie von Richard Strauss „Salome“.

Ein Bild aus den Anfangstagen der Karriere: Montserrat Caballé und Matti Lehtinen in der Oper „Tilman Riemenschneider“ von Casimir von Pászthory 1959 am Theater Basel. Foto Theater Basel

Als sie 1971 nach Wien zurückkehrte, war das anders. Inzwischen hatte sie ihre „Galeerenjahre“ in Basel und Bremen hinter sich, hatte in Mexiko gastiert und war 1965 für Marilyn Horne in New York eingesprungen, in Gaetano Donizettis damals kaum gespielter Oper „Lucrezia Borgia“. Auch für die 32jährige Sängerin war das zunächst nur ein – wenn auch erfolgreicher – exotischer Ausflug neben ihrer „Figaro“-Gräfin und einer Rosenkavalier-Marschallin in Glyndebourne oder der Marguerite in Gounods „Faust“ in New York.

Triumphe – aber nicht in Deutschland

Als sie 1970 ihre erste Norma sang, hatte Caballé sich auf der Schallplatte als Bellini-, Rossini- und Donizetti-Sängerin einen Namen gemacht, also in jenem Repertoire, das außer Maria Callas in den Nachkriegsjahren nur sehr wenige Sängerinnen adäquat beherrschten. Hinfort, so beklagte Caballé einmal in einem Interview, wurde sie auf dieses Genre festgelegt.

Nach Wien kehrte sie 1971 als Leonora im „Troubadour“ und als Elisabetta in „Don Carlo“ zurück – eine ihrer besten auf Tonträger dokumentierten Rollen. Man hatte nicht das Repertoire für eine Sängerin, die sich den Belcantisten des 19. Jahrhunderts verschrieben hatte; Opern wie Donizettis „Anna Bolena“ oder gar Raritäten wie Giovanni Pacinis „Saffo“ waren damals im deutschsprachigen Raum nahezu undenkbar. In ihrer Heimatstadt Barcelona, in USA und in Mailand dagegen triumphierte sie als Maria Stuarda oder Lucrezia Borgia, als Norma oder als Lina in Verdis „Aroldo“.

So ist es nicht verwunderlich, dass Montserrat Caballé – außer zum Beispiel in Hamburg – kaum an großen deutschen Bühnen auftrat. Erst im Herbst ihrer Bühnenkarriere nahm sie das breite Publikum wahr. In Wien sang sie 1988/89 eine Serie von Vorstellungen der damals wiederentdeckten Rossini-Spezialität „Die Reise nach Reims“ und brillierte mit ihrem komischen Talent als Duchesse de Crakentorp in Donizettis „Regimentstochter“ (2007). Längst hatte sie die anspruchsvollen Belcanto-Partien aufgegeben und sich – nach Herzproblemen 1985 – auf Konzerte konzentriert. Ihre Auftritte mit Marilyn Horne waren Publikumsmagneten, aber auch stets in Gefahr, große Belcanto-Nummern als das zu verkaufen, was sie gerade nicht sein wollen: Primadonnenzirkus.

Ein Instrument von „superber Qualität“

Maria de Montserrat Caballé – der Vorname verweist auf eine berühmte schwarze Madonnenstatue in der Benediktinerabtei Santa Maria de Montserrat bei Barcelona – wollte weder eine Diva sein noch als Nachfolgerin der Callas gelten, obwohl sie ihr dankbar war, das Tor zu den vergessenen Schätzen des Belcanto aufgestoßen zu haben. Die Stimme der Caballé war prädestiniert für diese Art von Vortrag: perfekt ausbalanciert in den Registern, weich und flutend in der Tongebung, schmelzend in den leisen Tönen.

Caballés Atemtechnik ist stupend – auch das ist in der erwähnten „Norma“-Aufzeichnung zu hören. Die Töne strömen schier endlos und ihr Atemholen ist fast unmerklich, stört das Ausschwingen der Phrasen in keinem Moment. In ihren besten Jahren zwischen 1965 und 1985 verband Caballé diese vokalen Tugenden auch mit ausdrucksvoller Eloquenz, mit brillanter, aber nie übertriebener Attacke und mit einem nuancenreichen Vortrag. Ihr dunkel schimmerndes Timbre, das erst in späteren Jahren zu einzelnen Schärfen neigte, wurde gerühmt. Keine geringere als Giulietta Simionato sagte ihr „superbe Qualität“ nach.

Es gab aber auch harsche Kritik: Cathy Berberian, Gesangs-Ikone der modernen Musik, die nicht im Entfernten über die Technik der Caballé verfügte, warf ihr vor, nicht darüber nachzudenken, was sie singe und sich auf den reinen Klang zu konzentrieren. Für Berberian bedeutete eine schöne Stimme nichts – Reflex der aus dem Verismo kommenden Kritik an den Stimmen der Ära vor Caruso und dem distanzierten Stil eines Singens, das Ausdruck durch Klang statt durch Rhetorik erzielen will.

In Deutschland sprach Ulrich Schreiber von einem „fossilartigen künstlerischen Zustand“ und beschrieb damit offenbar den Geschmack, der an deutschen Opernhäusern vorherrschte und der zuließ, dass italienisches Repertoire von Sängern interpretiert wurde, die weit von den stilistischen und vokalen Anforderungen der Partien entfernt waren. Jürgen Kesting gibt sich milder, konstatiert ein Fehlen „entscheidender Momente einer kommunikativen Kraft“ in Caballés sängerischem Ausdruck. Dass die Sängerin in Deutschland so selten auf der Bühne stand, hatte also nicht nur mit dem Regietheater der achtziger Jahre zu tun.

An ihrem heutigen 80. Geburtstag ist es still um Montserrat Caballé. Jahrelang hatte sie versucht, mit den Resten ihrer Stimme, mit charmantem Humor und unglaublicher Selbstironie Konzerte zu geben; viele Menschen kamen, weil sie sich bewusst waren, die letzte Protagonistin einer vergehenden Ära zu erleben. Ihren 75. Geburtstag beging sie im April 2008 mit einem Konzert in der Philharmonie Essen.

Das neueste Caballé-Album mit fünf CD. Bild: EMI

Zu einer Abschiedstournee will die Sängerin dennoch noch einmal antreten – ungeachtet ihrer gesundheitlichen Probleme, die ihr in den letzten Jahren schwer zu schaffen machten. Abgesagt ist allerdings schon ihr geplanter Auftritte in Düsseldorf; angekündigt sind Wien am 30. April und im Herbst Halle/Saale, Luzern und Linz.

Aus Anlass ihres Geburtstags hat die Plattenfirma EMI eine fünf CDs umfassende Box aufgelegt: „The Sound of Montserrat Caballé. Her great opera roles“ (EMI 7212962). Zahlreiche ihrer Gesamtaufnahmen – darunter Raritäten von Bellini und Donizetti – sind noch auf dem Markt, unter anderem die von Jürgen Kesting hoch geschätzte „La Traviata“ mit Carlo Bergonzi unter Georges Pretre (RCA), „Don Carlo“ mit Placido Domingo unter Carlo Maria Giulini (EMI 9668502) oder ihre „Aida“ unter Riccardo Muti (EMI 6406302).