Hochwertig gestaltet: Das Spielzeitheft zur Jubiläumssaison "125 Jahre Dortmunder Philharmoniker". Die Grafik schuf Holger Drees

Der Ire Vincent Wallace hat entzückende, leichte, eingängige Musik geschrieben. Genau richtig für die „Beamten und Philister“ des Jahres 1887. Dortmund stand an der Schwelle zur Großstadt, die industrielle Entwicklung florierte. Gepflegte Unterhaltung war angesagt in den Kreisen der Emporgekommenen. Doch das schien vor 125 Jahren nicht mehr ausreichend. Mit der Gründung des Dortmunder Orchestervereins am 6. Oktober 1887 wollte man offenbar den Anschluss an Musikzentren mit langer Tradition erreichen.

„Dortmund wollte kulturell etwas zu sagen haben“, vermutet Jac van Steen, Generalmusikdirektor der Stadt seit 2008, zu den Motiven der Gründung. Mit den beiden Vorgänger-Orchestern in der Stadt, dem des Orchestervereins und der Kapelle von Franz Giesenkirchen, waren Programme mit anspruchsvoller zeitgenössischer Musik nicht befriedigend aufzuführen.

Der 26-jährige, frisch verpflichtete Dirigent Georg Hüttner aus Schwarzenbach am Wald/Oberfranken, bot zunächst Virtuoses und Unterhaltsames, konzentrierte sich mit seinen rund vierzig Musikern aber wenige Jahre später auf damals moderne Musik. Zeitgenössische Kritiken bescheinigen dem Ensemble, das ab 1897 „Philharmonisches Orchester“ hieß, Qualität im Zusammenspiel und Klangkultur.

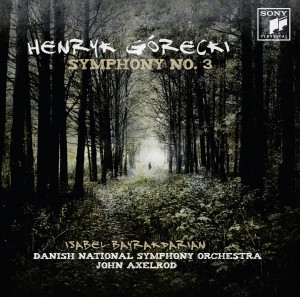

Wenn die Dortmunder Philharmoniker nun ihr 125-jähriges Bestehen feiern, geschieht das nicht mehr mit moderner Musik. Ihr Anteil ist in den zehn Philharmonischen Konzerten der Jubiläumssaison gering. Eine einzige Uraufführung steht im Programm des fünften Konzerts am 5./6. Februar 2013, die noch dazu eher mit dem Wagner-Jahr 2013 als mit Dortmund zu tun hat: Der Bochumer Komponist Stefan Heucke, geboren 1959, schrieb Sinfonische Variationen über die Hirtenweise aus „Tristan und Isolde“.

Dass die nächstjüngeren Werke in den zehn Konzerten Benjamin Brittens Violinkonzert von 1939 (er hat im nächsten Jahr 100. Geburtstag) und Sergej Rachmaninows Paganini-Rhapsodie von 1934 sind, wirft ein bezeichnendes Licht auf den Mehltau, der sich seit Anfang der fünfziger Jahre über den Geschmack des konzertbesuchenden Bürgertums gelegt hat. Ein Phänomen, das sich gerade in kleinen und mittelgroßen Städten zeigt, und gegen das so mancher Dirigent vergeblich kämpft: In Dortmund versuchten das wohl ernsthaft zuletzt Marek Janowski (1975 bis 1979) und Klaus Weise, GMD von 1985 bis 1990.

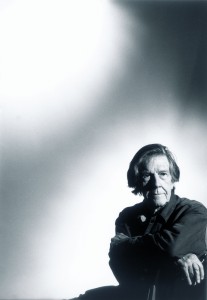

Jac van Steen. Foto: Anke Sundermeier

Jac van Steen hat in realistischer Voraussicht sein Publikum in der Jubiläumssaison nicht zu „überfordern“ versucht. Aber er schmeichelt dem Konservatismus des Publikums nicht mit dem üblichen Potpourri der sicheren Nummern, sondern beweist ein unter Musikern nicht immer selbstverständliches historisches Bewusstsein. Es zeigt sich in einer überlegten Mischung von Beliebtem und Unbekanntem. Die Programme stellen die Frage, was 1887 denn „moderne Musik“ gewesen sei und bieten in neun der zehn „Philharmonischen Konzerte“ je ein Werk, das in den Gründerjahren des Orchesters entstanden ist. Im ersten Konzert etwa Tschaikowskys Fünfte Symphonie von 1888. Der „brillante Fehlschlag“ von damals gehört heute zum eisernen Repertoire der großen Orchester. Jac van Steen dirigierte eher mit pathetischer Glut als mit Sinn für die depressiven Momente.

Interessanter war in diesem Saison-Eröffnungskonzert die Begegnung mit „La Péri“, einem kaum bekannten Stück von Paul Dukas, das mit seinem geheimnisvollen Piano-Zauber, seinen aparten harmonischen Wendungen und seinen pikanten Instrumentationsdetails dem Großbürger und Habitué von damals den willkommenen exotischen Kitzel spüren ließ. Und noch spannender war Janine Jansen mit Karol Szymanowskis Violinkonzert: Der sanft-intensive Ton der Geige mischte sich exquisit in das Orchesterkolorit, das van Steen und die Philharmoniker mit Ruhe und Beherrschung ausbreiteten.

Die Dormunder Philharmoniker mit ihrem Chef Jac van Steen. Foto: Thomas Jauk

Am 23./24. Oktober setzen die Dortmunder ihre Spielzeit fort mit Anton Bruckners ungebräuchlicher Erstfassung der Achten Symphonie von 1887. Auch das Konzert vom 13./14. November hat mit Camille Saint-Saëns‘ „Orgelsinfonie“ von 1885/86 ein Werk der Gründungszeit im Programm. Der britische Dirigent Kenneth Montgomery begleitet die Organistin Iveta Apkalna, die sich in den letzten Jahren als Konzertsolistin einen Namen gemacht hat. Am 22./23. Januar 2013 richtet sich der Blick auf einen Giganten der Musikgeschichte: Johannes Brahms. Michael Erxleben und Torleif Thedéen spielen das Konzert für Violine, Cello und Orchester op. 102, das 1887 entstandene letzte Orchesterwerk des Komponisten.

Wenn am 5./6. Februar 2013 der frühere Dortmunder GMD Anton Marik mit Auszügen aus „Tristan und Isolde“ den Jubilar Wagner ehrt, passt auch dieses Programm in die Linie: Das musikalische Beben, das Wagner mit seiner Oper ausgelöst hat, hatte sich zwanzig Jahre nach deren Uraufführung noch längst nicht beruhigt und prägte eine ganze Generation von Tonschöpfern in ihrem Ringen um neue Ausdrucksformen. Eine Kostprobe dieses „Wagnerismus“ wäre eine sinnvolle Programmergänzung gewesen.

Mit einer absoluten Rarität wartet das Sechste Konzert am 5./6. März 2013 auf: Karl Goldmarks Zweite Symphonie von 1887 ist so gut wie vergessen. Der Wiener Dirigent Michael Halász bringt die Musik des deutsch-jüdisch-ungarischen Komponisten aus der k.u.k – Monarchie zur Aufführung, der 1875 mit der Oper „Die Königin von Saba“ berühmt wurde und dessen Rezeption – wie in vielen anderen Fällen – mit der Nazizeit abrupt endete.

Auch César Francks d-Moll-Sinfonie (9./10. April) ist auf den Konzertpodien selten geworden. 1886-88 entstanden, ist sie ein Beispiel der Rückkehr der symphonischen Tradition in die französische Musik, die deutsche und französische Einflüsse unter dem Zeichen der orchestralen Virtuosität eines Franz Liszt verbindet. Und mit Nicolai Rimski-Korsakows „Sheherazade“ und Gustav Mahlers Erster Symphonie – beide von 1888 – demonstrieren die Dortmunder in ihren letzten beiden Abo-Konzerten die Aufbrüche jener Zeit, die jenseits von Wagner und Brahms in neue Bereiche der Form, des Ausdrucks und der spieltechnischen Anforderungen führten.

Das Dortmunder Konzerthaus: Hier spielen die Philharmoniker. Foto: Häußner

Dass in den letzten 125 Jahren auch Musik in Dortmund und für das Dortmunder Orchester entstanden ist, rückt in der Jubiläumssaison zwar nicht ins Blickfeld, wird aber auch nicht ganz untergehen: Daniel Friedrich Eduard Wilsing (1809 bis 1893), Komponist aus Hörde, hat ein groß angelegtes Werk für vier vierstimmige Chöre und Orchester auf den Text von Psalm 23 „De profundis“ geschrieben. Dank einer Förderung der Reinoldigilde soll es 2013/14 in Dortmund wieder aufgeführt werden. Robert Schumann immerhin hat es als „ein ganz ausgezeichnetes Meisterwerk in jeder Beziehung“ beschrieben.

Vielleicht hätte es sich gelohnt, den Blick in die Dortmunder Musikgeschichte noch etwas zu erweitern – eine Recherche, die etwa 2004 zum 100-jährigen Bestehen der Oper in Dortmund komplett versäumt wurde. Dann wäre man zum Beispiel auf die Uraufführung der Operette „Zauberin Lola“ gekommen. Das Stück über die Tänzerin und Geliebte König Ludwigs I. von Bayern stammt von keinem Geringeren als von Eduard Künneke. Die Besinnung auf Verschollenes mag nicht immer Meisterwerke zutage fördern, trägt aber zur Profilierung eines Klangkörpers bei, der sich – bei aller Mühe um Reputation jenseits der Grenzen der Region – nicht auf die internationale Konkurrenz mit den großen Orchestern einlassen kann.

„Profil“: Dieses Zauberwort bemühen derzeit viele Ensembles in Deutschland. Denn der Druck steigt: Der Esprit, der vor 125 Jahren die Bürgergesellschaft nach einem eigenen, qualitätvollen Orchester rufen ließ, ist vielerorts verpufft. Vor allem die Politik ist immer weniger bereit, den Wert eines Orchesters als kulturelle Institution, als identitätsstiftendes Merkmal eines Gemeinwesens und als kreatives Kraftzentrum anzuerkennen. Welche Wege in Dortmund gangbar sein könnten, schildert ein Artikel von Frank Bünte in einem Themenheft der Zeitschrift „Heimat Dortmund“.

Der langjährige Chefredakteur der Westfälischen Rundschau plädiert unter dem Titel „Visionen“ für eine neue Rolle des Generalmusikdirektors als „General-Manager“, dem unter anderem die Suche von Sponsoren und ein kreatives Marketing ein Anliegen sein müsse. Er mahnt Qualität an und ein eigenes starkes, auch im Licht von Tourneen glänzendes Profil. Konzerte außerhalb der etablierten Einrichtungen und Zusammenarbeit mit der reichen Dortmunder Chor-Landschaft sollten Bürgernähe und Vernetzung in die Stadt fördern.

Wie sehr man über die Effizienz solcher Maßnahmen räsonieren kann, in einem hat Bünte sicher recht: Ein Schlüssel für die Ausstrahlung eines Klangkörpers ist seine Qualität. Der noch amtierende GMD Jac van Steen hat das Orchester vorangebracht, wie in den letzten Konzerten – ob mit Schostakowitsch oder mit Szymanowski – zu hören war. Dass ihm die Stadt nach nur fünf Jahren den Stuhl vor die Tür setzt, ist von daher nur schwer zu verstehen. Der Nachfolger, Gabriel Feltz, aus Stuttgart kommend, ist bisher erst einmal durch die Nicht-Verlängerung der langjährigen Dramaturgin und Marketingfrau Andrea Knefelkamp-West aufgefallen. Solche Maßnahmen schaffen kein Vertrauen.

Was Feltz in seiner ersten Spielzeit zur Profilierung des künstlerischen Programms präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Ein Aspekt könnte sein, das beim Dortmunder Publikum seit eh und je beliebte Feld der Unterhaltung neu und pfiffig zu bestellen: Die Frage, ob ein Vincent Wallace mit seiner „Maritana“ nur ein Phänomen von 1887 sei, wäre von daher sogar neu zu stellen. Die ständige Wiederholung des Kanons der anerkannten Lieblingswerke des bisherigen Publikums bindet zwar dessen Reste, verschließt aber auch die Wege, um neue Zuhörerschichten zu gewinnen. In der Oper zeigt sich das zur Zeit in fatal zurückgegangenen Besucherzahlen.

Eine Patentlösung kennt niemand, wohl aber einige ihrer Elemente: Qualität und Marketing gehören dazu. Aber auch das unverwechselbare Programm, das vor Unkonventionellem nicht zurückscheuen darf. Die kanonisierte Form des traditionellen Sinfoniekonzerts ist kritisch zu überprüfen. Auch dazu mag der Blick in die Vergangenheit behilflich sein: Die „bunten“ Programme eines Herrn Hüttner waren nicht die schlechteste Lösung, den „Event“-Charakter seiner Konzerte zu sichern. Und zum Evente drängt, am Evente hängt doch heute alles. Das eröffnet jenseits pessimistischer Kultur-Untergangs-Unkenrufe auch Chancen.

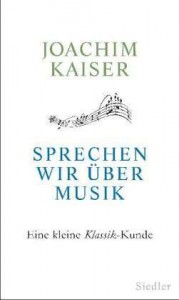

Der Mann, der seit vielen Jahrzehnten vor allem für die Süddeutsche Zeitung über so genannte E-Musik schreibt, hat sich auf seine etwas älteren Tage nicht gescheut, in einem Videoblog aufzutreten, um auf Fragen der geneigten Leser und User einzugehen. Dass das Ganze zu einem gedruckten Buch geronnen ist, verwundert ebenso wenig wie die Tatsache, dass parallel ein Hörbuch erscheint. Der Urheber liest leidlich, mit etwas schütter gewordener Stimme, seine Tochter Henriette führt Regie.

Der Mann, der seit vielen Jahrzehnten vor allem für die Süddeutsche Zeitung über so genannte E-Musik schreibt, hat sich auf seine etwas älteren Tage nicht gescheut, in einem Videoblog aufzutreten, um auf Fragen der geneigten Leser und User einzugehen. Dass das Ganze zu einem gedruckten Buch geronnen ist, verwundert ebenso wenig wie die Tatsache, dass parallel ein Hörbuch erscheint. Der Urheber liest leidlich, mit etwas schütter gewordener Stimme, seine Tochter Henriette führt Regie.

Bruce Springsteen ist irisch-italienischer Abstammung und kam in New Jersey zur Welt. Er wuchs auf im spießigen Mief des US-Kleinbürgertums. Da waren die ungeliebten Sonntagsausflüge mit der Familie, und die Bewunderung für Vaters Achtzylinder. Die Schule war ein Graus. Viel später zog Bruce in einem Song ganz kurz Bilanz: „Von einer 2 1/2 Minuten-Single lernte ich mehr als von all´ meinen Lehrern …“ Diese Single war damals von den Beatles, und wurde so etwas wie ein Lebensmotto für Bruce Springsteen: „Twist and shout!“

Bruce Springsteen ist irisch-italienischer Abstammung und kam in New Jersey zur Welt. Er wuchs auf im spießigen Mief des US-Kleinbürgertums. Da waren die ungeliebten Sonntagsausflüge mit der Familie, und die Bewunderung für Vaters Achtzylinder. Die Schule war ein Graus. Viel später zog Bruce in einem Song ganz kurz Bilanz: „Von einer 2 1/2 Minuten-Single lernte ich mehr als von all´ meinen Lehrern …“ Diese Single war damals von den Beatles, und wurde so etwas wie ein Lebensmotto für Bruce Springsteen: „Twist and shout!“