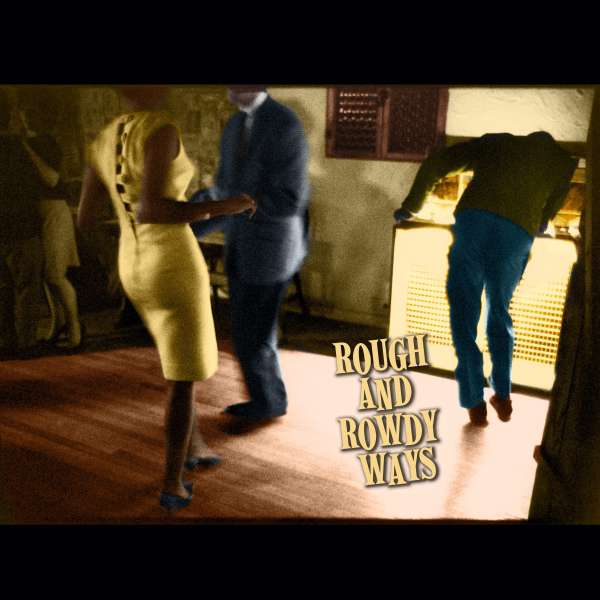

Ein Blick in den Zuschauerraum des Dortmunder Konzerthauses, das 1500 Plätze hat und selbstverständlich auch von Absagen betroffen ist. (Foto: Bernd Berke)

Hier am Anfang zunächst der Stand vom 11. März, ständige Aktualisierungen weiter hinten:

Ausnahmsweise werden hier zwei ausführliche Pressemitteilungen aus den Dortmunder Kulturbetrieben wörtlich und unkommentiert wiedergegeben – weil es hier vor allem auf die sachlichen Details ankommt und nicht auf diese oder jene Meinungen.

Im Anhang folgen weitere Informationen, auch aus anderen Revier-Städten.

Zuerst eine ausführliche Übersicht zu städtischen Kulturveranstaltungen, die in den nächsten Wochen ausfallen werden, übermittelt von Stadt-Pressesprecherin Katrin Pinetzki.

Danach eine gleichfalls längere Aufstellung aus dem Dortmunder Mehrsparten-Theater, auch das Konzerthaus betreffend, übermittelt von Theater-Pressesprecher Alexander Kalouti.

Wir zitieren:

„Öffentliche Kulturveranstaltungen fallen bis Mitte April aus – Museen, Bibliotheken und U bleiben geöffnet – Unterrichtsbetrieb in VHS- und Musikschule läuft weiter

Die Kulturbetriebe der Stadt Dortmund, das Theater Dortmund und das Konzerthaus Dortmund sagen alle ihre öffentlichen Veranstaltungen bis Mitte April ab. Die Regelung gilt ab morgen (12. März) und ist unabhängig von der Zahl der erwarteten Besucherinnen und Besucher. Damit hofft die Stadt, Infektionsketten zu unterbrechen und die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Es fallen aus:

- Vorstellungen und Veranstaltungen im Konzerthaus Dortmund,

- Vorstellungen und Veranstaltungen im Theater Dortmund: Oper, Ballett, Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, Konzerte, Akademie für Theater und Digitalität,

- Veranstaltungen, Ausstellungseröffnungen und Führungen in den Städtischen Museen: Museum Ostwall im Dortmunder U, Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Westfälisches Schulmuseum, Kindermuseum Adlerturm, Hoesch-Museum, Brauerei-Museum, schauraum: comic + cartoon,

- städtische Veranstaltungen im Dortmunder U (z.B. auf der UZWEI, in der Bibliothek „Weitwinkel“, Veranstaltungen in der Reihe „Kleiner Freitag“),

- Veranstaltungen und Festivals im Dietrich-Keuning-Haus (der Kinder- und Jugendbereich hat geöffnet!),

- Lesungen und andere Veranstaltungen in den Bibliotheken und im Studio B,

- Konzerte und Veranstaltungen der Musikschule (der Unterricht findet statt!),

- Vorträge und andere Veranstaltungen der VHS (die Kurse und Workshops finden statt!),

- Vorträge, Lesungen und andere Veranstaltungen in Stadtarchiv und in der Mahn- und Gedenkstätte Steinwache,

- Konzerte und andere Veranstaltungen im Institut für Vokalmusik,

- Spaziergänge und Fahrradtouren zur Kunst im öffentlichen Raum,

- Veranstaltungen des Kulturbüros (Ausstellungseröffnungen im Torhaus Rombergpark, Gitarrenkonzerte in der Rotunde).

(…)

Der Kartenverkauf für Konzerte und Aufführungen in Theater und Konzerthaus für Vorstellungen nach Ostern läuft weiter.

Alle Theater- und Konzerthauskunden, die von den Vorstellungsausfällen betroffen sind, werden kontaktiert. Wenn möglich, werden ausfallende Vorstellungen nachgeholt. Die Kunden werden über mögliche neue Termine sowie die Rückgabe von Tickets benachrichtigt.“

Weitere Informationen gibt es auf den Webseiten von Konzerthaus und Theater und auf www.dortmund.de

___________________________________________________________

Blick aufs Dortmunder Schauspielhaus. (Foto: Bernd Berke)

Wichtige Informationen zu den Vorstellungen des Theaters Dortmund und des Konzerthauses Dortmund:

„Alle Vorstellungen bis einschließlich 15. April 2020 finden nicht statt.

Aufgrund des Erlasses der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen finden im Konzerthaus Dortmund und im Theater Dortmund bis einschließlich 15. April 2020 keine öffentlichen Veranstaltungen statt. Konzerthaus-Intendant Dr. Raphael von Hoensbroech und der Geschäftsführende Direktor des Theater Dortmund Tobias Ehinger unterstützen diese Vorgabe und bedauern zugleich, dass so viele erstklassige Konzerte und Vorstellungen abgesagt werden müssen.

Alle Kunden, die von den Vorstellungsausfällen betroffen sind, werden informiert. In den kommenden 14 Tagen arbeiten wir intensiv daran, für die ausgefallenen Vorstellungen Ersatztermine zu finden. Die Ticketingstellen beider Häuser haben weiterhin geöffnet und der Kartenverkauf für Veranstaltungen nach Ostern läuft weiter. Das Restaurant Stravinski und die Klavier & Flügel Galerie Maiwald am Konzerthaus Dortmund bleiben ebenfalls bis auf weiteres geöffnet.

Das Konzerthaus Dortmund bietet für seine Eigenveranstaltungen folgende Regelungen: Für Ersatztermine behalten Tickets ihre Gültigkeit. Sollten Kunden an dem neuen Termin verhindert sein, wenden sie sich bitte telefonisch an das Konzerthaus-Ticketing unter T 0231 – 22 696 200. Sollte kein Ersatztermin gefunden werden, sendet das Konzerthaus an die Kunden einen Gutschein über die Höhe des gezahlten Kartenpreises, der für alle kommenden Veranstaltungen im Konzerthaus Dortmund einlösbar ist. Bei weiteren Fragen zur Rückerstattung steht das Ticketing ebenfalls gerne zur Verfügung. Für Partnerveranstaltungen können abweichende Regelungen gelten.

Das Theater Dortmund bietet folgende Regelungen: Bei Nichtwahrnehmung des Ersatztermins können die Karten vor dem jeweiligen Ersatztermin umgetauscht werden. Darüber hinaus bietet das Theater Dortmund folgende Kulanzregelungen für die Kartenrücknahme an: Kunden können die für diesen Zeitraum im Vorverkauf bereits erworbenen Karten bis Ende der Spielzeit 2019/20 im Kundencenter unter Vorlage der Originalkarten in spätere Alternativvorstellungen eintauschen oder in Wertgutscheine umwandeln. Bei Abonnentinnen und Abonnenten können die Karten in Abo-Gutscheine innerhalb der jeweiligen Sparte umgewandelt werden, die aus Kulanz auch für die nächste Spielzeit einlösbar sind. Karten, die bei externen Vorverkaufsstellen erworben wurden, können nur an diesen zurückgegeben werden. Für Rückfragen steht das Ticketing des Theater Dortmund unter der Telefonnummer 0231 – 50 27 222 gerne zur Verfügung.

Wir stehen weiterhin in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden und informieren auf unseren Websites über alle weiteren aktuellen Entwicklungen, die den Spielbetrieb unserer Häuser betreffen.“

_________________________________________

Ausgewählte Ergänzungen (ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit)

12. März:

Die Dortmunder Arbeitswelt-Ausstellung DASA hat die für 28./29. März geplante „Maker Faire Ruhr“ abgesagt, ein Erfinder- und Mitmach-Festival, das im Vorjahr einige Tausend Besucher(innen) mobilisiert hat. Nachtrag am 16. März: Die DASA schließt jetzt bis auf Weiteres ganz.

Die in Dortmund ansässige Auslandsgesellschaft streicht bis zum 15. April alle öffentlichen Veranstaltungen.

Das Szenetheater „Fletch Bizzel“ folgt dem Beispiel der städtischen Kultureinrichtungen und sagt alle Veranstaltungen bis Mitte April ab.

Auch im Fritz-Henßler-Haus gibt es bis Mitte April keine öffentlichen Auftritte.

Im Dortmunder Literaturhaus ist ebenfalls bis 15. April Veranstaltungs-Pause.

Die Messe „Creativa“ in den Dortmunder Westfalenhallen ist gleichfalls abgesagt und auf Ende August verschoben worden.

13. März:

Theater Dortmund: Alle Sparten haben ihre Spielpläne für diese und die kommende Saison gründlich umgeschichtet.

Schauspielhaus Bochum: Keine Veranstaltungen mehr (auch nicht mit weniger als 100 Personen). Sämtliche Aufführungen fallen aus – vorerst bis 19. April. Ähnliches gilt fürs Theater an der Ruhr in Mülheim, fürs Theater Oberhausen und das Westfälische Landestheater (WLT) in Castrop-Rauxel.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) streicht alle öffentlichen Veranstaltungen in seinen Einrichtungen und schließt ab morgen (14. März) seine insgesamt 18 Museen, darunter das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster, das Westfälische Industriemuseum mit seiner Zentrale in Dortmund (Zeche Zollern) und das LWL-Museum für Archäologie in Herne.

Das Duisburger Lehmbruck-Museum bleibt ab Samstag (14. März) zunächst bis zum 19. April geschlossen.

Das Museum Folkwang in Essen und das Emil Schumacher Museum in Hagen setzen alle Veranstaltungen bis auf Weiteres aus.

Die Kunstmesse Art Cologne (geplant für April) ist abgesagt worden.

14. März:

Das „Dortmunder U“ und das Museum Ostwall (im „U“) haben alle Veranstaltungen gestrichen. (Inzwischen ist das Haus geschlossen).

Dortmund: Keinerlei öffentliche Veranstaltungen mehr

15. März:

In einer Sondersitzung hat der Verwaltungsvorstand der Stadt Dortmund gestern beschlossen, dass ab heute (Sonntag, 15. März) bis auf Weiteres keinerlei öffentliche Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen. Gaststätten und Restaurants dürfen vorerst geöffnet bleiben.

Museen, Bibliotheken und Sportstätten geschlossen

Der Krisenstab der Stadt Dortmund hat heute (Sonntag, 15. März) getagt und angeordnet, Kultur- und Freizeiteinrichtungen zu schließen. In diesem Sinne werden bis auf Weiteres die städtischen Museen, die VHS, die Bibliotheken und die Musikschule sowie die städtischen Hallenbäder, Sporthallen und Sportplätze geschlossen.

Siehe dazu auch: www.dortmund.de

16. März

Auch anderorts bleiben ab sofort die Museen geschlossen, so z. B. in Essen (Folkwang), Bochum (Kunstmuseum) und Wuppertal (Von der Heydt).

Das Frauenfilmfestival Dortmund/Köln fällt aus.

_______________________________

Aber machen wir’s kurz:

Jetzt sind alle Museen geschlossen. Und alle Kinos auch. Und alle Bühnen.

________________________________

Weitere Nachträge/Aktualisierungen

24. März

Das Dortmunder Festival Klangvokal (geplant ab 17. Mai) musste ebenfalls abgesagt werden. Möglichkeiten für Nachholtermine (September 2020 bis Juni 2021) werden derzeit geprüft. Das zugehörige Fest der Chöre soll vom 13. Juni auf den 12. September verschoben werden. Einzelheiten: www.klangvokal-dortmund.de

25. März

Die Ruhrfestspiele, die vom 1. Mai bis zum 13. Juni in Recklinghausen hätten stattfinden sollen, sind gleichfalls abgesagt. Teile des geplanten Programms sollen nach Möglichkeit im Herbst nachgeholt werden.

Das Klavierfestival Ruhr, ursprünglich ab 21. April geplant, soll nun erst am 18. Mai starten. Die vom 21. April bis 17. Mai geplanten 23 Konzerte sollen nach den Sommerferien und im Herbst nachgeholt werden.

Die Mülheimer Stücketage (geplant 16. Mai bis 6. Juni) sind abgesagt worden.

27. März

Neuester Stand beim Klavierfestival Ruhr: Sämtliche bis Ende Mai geplanten Konzerte werden auf die Zeit nach den Sommerferien bzw. in den Herbst 2020 verlegt. Der Spielbetriebwird voraussichtlich erst Anfang Juni (Woche nach Pfingsten) beginnen. Näheres unter www.klavierfestival.de/nachholtermine

________________________________

Nähere Infos auf den jeweiligen Homepages