Zorn und Geiz, Hochmut und Wollust: Bei den Tagen Alter Musik stand Herne vier Tage im Zeichen der sieben Todsünden

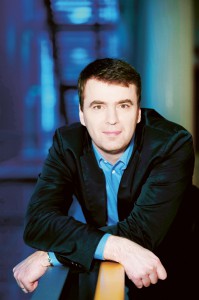

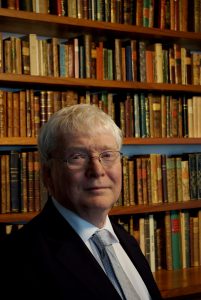

43. Tage Alter Musik in Herne: der Dirigent und Stradella-Experte Andrea De Carlo. Foto: WDR/Thomas Kost

Die Sünde war in der Geistes- und Glaubensgeschichte der christlichen Welt stets ein Thema, auch als ihr Begriff – nicht erst im Zuge der Aufklärung – präzisiert wurde und sich der Blick bisweilen auf den sexuellen Bereich verengt hat. Heute ist von „Sünde“ in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft eher anekdotisch die Rede: Das Bewusstsein, der Mensch müsse sich vor einer höheren Macht verantworten, ist geschwunden; die Reichweite von Verantwortung ist angesichts ernsthafter humanwissenschaftlicher Erkenntnisse, aber auch in einem neuen, sich naturwissenschaftlich avanciert gebenden Determinismus nicht mehr so eindeutig bestimmbar wie einst.

Dennoch bleibt es sinnvoll, sich mit der Sünde zu beschäftigen, selbst wenn man nicht an einen gerechten und ausgleichenden oder gar strafenden und rächenden Gott glaubt: Denn Sünde ist keine magisch-mythische Verfehlung gegen etwas Numinoses, das der aufgeklärte Mensch aufs Abstellgleis der Geistesentwicklung schieben könnte. Zumindest im christlichen Sinn sind „Sünden“ der Vernunft und ihrem Urteil zugänglich, haben also eine Bedeutung, die mit dem Menschen selbst und seinen Bezügen zur Gesellschaft und seiner Umwelt zu tun hat.

Der Versuch, grundlegende Bedrohungen zu analysieren und zu benennen, hat im Falle der „Todsünden“ zu Begriffen geführt, die im Christentum nicht allein eine prinzipielle Störung im Verhältnis des Menschen zu Gott bestimmen. Sie betreffen auch die Entwicklung des einzelnen Menschen, gehen aber über individuelles Verhalten hinaus und entfalten ihre verderbliche Wirkung in zwischenmenschlichen Bezügen und dem Gefüge der Gesellschaft. Stets gehen dabei Augenmaß und Balance verloren, stets dominiert ein bestimmender Impuls: Bei der Habgier etwa ufert die vernünftige materielle Daseinsvorsorge aus zu einem Besitzstreben, das alles andere aus dem Blick verliert. Und der Unterschied zwischen einem gesunden Selbstbewusstsein und einer alles niederwalzenden Egozentrik lässt den altertümlichen Begriff des „Hochmuts“ oder der „Hoffart“ in bestürzend aktuellem Licht erscheinen.

Die Todsünden im Spiegel der Musik

Den „Tagen Alter Musik“ in Herne ging es an vier Tagen darum, „herauszufinden, wie sich das, was der kirchliche Todsünden-Kanon im Sinn hatte, in der Musik vergangener Zeiten widerspiegelt“, so Richard Lorber, der Künstlerische Leiter des von der Stadt Herne und dem WDR veranstalteten Festivals. In neun Konzerten und zwei konzertanten Opern richteten renommierte Solisten und Ensembles den musikalischen Blick in die Abgründe der menschlichen Seele, auf das Misslingen menschlicher Beziehungen, aber auch auf das vergiftete Verhältnis zu Gott.

Dem „Zorn“ war das Eröffnungskonzert in der Kreuzkirche in Herne gewidmet: Die acht Sängerinnen und Sänger des „Ensembles Polyharmonique“ und das 2012 in Katowice gegründete [OH!] Orkiestra Historyczna krönten die zwei Teile des Konzerts mit je einer „Dies Irae“-Vertonung des Venezianers Giovanni Legrenzi und des vor bald 400 Jahren geborenen, aus dem Vogtland stammenden Wahl-Venezianer Johann Rosenmüller. Wie in den dargebotenen Psalm-Vertonungen geht es um den Zorn Gottes, der am Tag des Jüngsten Gerichts hereinbricht.

Direkter auf menschliches Fehlverhalten und seine destruktiven Folgen verweisen die mittelalterlichen Texte aus den „Carmina Burana“ und den „Augsburger Cantiones“: Die Ensemble „Candens Lilium“ und „Les Haulz et les Bas“ haben sich unter Leitung von Norbert Rodenkirchen intensiv mit den beiden im 13. Jahrhundert entstandenen Quellen befasst, mit großer Sorgfalt Melodien rekonstruiert und vor allem Texte ausgewählt, die gegen den Geiz des Klerus und die Korruption der Mächtigen aufbegehren.

Glanzvolle Musik für einen brutalen Egomanen

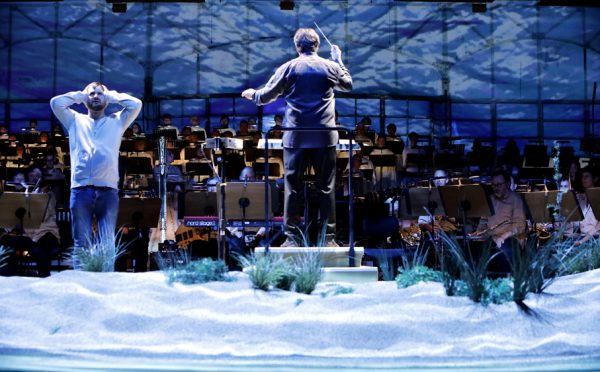

Das Vocalconsort Berlin unter James Wood in der Kreuzkirche Herne. Foto: WDR/Thomas Kost

Für den „Hochmut“ steht im Programm der englische König Heinrich VIII., der sich von Rom lossagte und im Lauf seiner Regentschaft vom allseits geliebten, universal gebildeten jungen Mann zu einem „brutalen Egomanen“ entwickelt hat. Aus einer Handschrift, die 1516 für Heinrichs erste Ehefrau, Katharina von Aragon, als Geschenk erstellt wurde, sang das Vocalconsort Berlin geistliche Kompositionen, beginnend mit dem „Magnificat regale“, einem frühen Werk von Robert Fayrfax, dem zur Zeit Heinrichs VIII. prominentesten Mitglied der Chapel Royal. Dieses Werk – das Gegenbild des Hochmuts – ist geprägt vom Wechsel gregorianisch schlicht vertonter Verse mit blühend mehrstimmigen Abschnitten. Der Dirigent James Wood sorgte mit Positionswechseln der Sänger für eine jeweils angemessene, optimale akustische Balance. Nur Notbehelf kann der Einsatz von Frauen- statt Knabenstimmen sein: Wenn sie die Höhe nur mit Kraft und entsprechend laut erreichen, gefährden sie die Ausgewogenheit des Klangs.

In wechselnden Besetzungen – mit und ohne die beiden Frauenstimmen – erklangen Motetten von John Taverner, Richard Sampson und Philippe Verdelot. Die untadelige Intonation des Ensembles präsentiert die süßen Harmonien, aber auch die Reibungen der Durchgänge und die kühn dissonanten Akkorde etwa in der Sampson zugeschriebenen Motette „Salve Radix“ strahlend rein. Der diskrete Wechsel der führenden Stimmen belebt eine Komposition wie „Quam pulcra es“, für die Sampson, damals Dekan der Chapel Royal, einen bekannten Abschnitt aus dem Hohelied der Liebe als Grundlage wählte. Die abschließende Motette „See Lord and behold“ verbindet die üppige Harmonik von Thomas Tallis mit einem Text der letzten Gattin Heinrichs, Catherine Parr – eine Entdeckung, die erst vor einem Jahr gelungen ist.

Der Wollust gehört die Oper

Welche Sünde ließe sich in der Oper besser beschreiben als die „Wollust“, wo es doch stets um Liebe und Beziehungen geht? Die „Tage Alter Musik“ in Herne haben gleich zwei konzertante Produktionen gezeigt. Antonio Vivaldis 1734 im venezianischen Karneval uraufgeführte „L’Olimpiade“ präsentierte das Barockorchester La Cetra aus Basel mit Andrea Marcon am Pult und dem Countertenor Carlos Mena als zügellosem Licida, der bei den Olympischen Spielen seinen sportlichen Freund unter seinem Namen in den Wettkampf schickt und damit unabsehbare Verwicklungen hervorruft. Tempelfrevel und ein Attentat, inzestuöse Liebe und verdeckte Homoerotik: Pietro Metastasio hat das elegante Libretto mit den krudesten Verbrechen gefüllt – und Vivaldi schreibt dazu eine Musik, die empfindsam und sensibel die seelischen Qualen der Figuren ausdeutet.

Die bedeutendere Entdeckung jedoch war eine bis dato völlig unbekannte Oper, die erst vor kurzem nach akribischer Forschungsarbeit in der Biblioteca Vaticana wiederentdeckt und Alessandro Stradella zugeschrieben werden konnte: „Amare e fingere“ – also „Lieben und Heucheln“ ist der Titel der 1676 in Siena uraufgeführten und seither vergessenen Oper.

Vier Menschen königlichen Geblüts treffen „in den ländlichen Gefilden Arabiens“ aufeinander. Eine Königin und zwei Prinzen leben inkognito als Hirten in diesem exotischen Arkadien. Unerkannt liebt der Bruder die Schwester und wird so unwissentlich zum Konkurrenten seines eigenen Freundes. Gegenseitig heuchelt man sich Liebe oder Ablehnung, verbirgt echte Gefühle, unterdrückt mühevoll Leidenschaft. Vermeintliche Standesunterschiede quälen die Liebenden noch, als sie sich endlich ihre Zuneigung eingestanden haben. Gewalt, Streit, Entführung, ein altes Orakel, rätselhafte Medaillons und Briefe: Die Intrige schürzt sich, bis sich die heillose Verwirrung auflöst und die richtigen Paare zueinander finden. Die Moral der Geschicht‘ heißt: „Nichts versteht von der Liebe, wer nicht zu heucheln weiß“.

Innovative Musik eines exzentrischen Komponisten

Stradella selbst hätte es wohl nicht besser sagen können: Der 1639 in Nepi nördlich von Rom geborene Komponist war beruflich wie biografisch ein exzentrischer Typ. Jacques Bonnet hat 1715 die wundersame Geschichte des ausschweifenden Musikers erzählt, der mit der Geliebten eines venezianischen Patriziers durchbrennt. Der gehörnte Liebhaber lässt ihn von gedungenen Mördern durch Italien hetzen, die ihn schließlich beim dritten Anschlag töten können. Bekannt wurde die Geschichte nicht zuletzt durch die romantische opéra comique „Alessandro Stradella“ Friedrich von Flotows von 1844, der auch das Motiv der zauberhaften Musik Stradellas aufgreift: Ihre sinnliche Macht rührt selbst die Häscher, so dass sie beim ersten Mal nicht in der Lage sind, ihr Opfer zu meucheln.

Tatsächlich ist über das offenbar turbulente, von Liebesaffären und Spielschulden durchwebte Leben Stradellas kaum etwas bekannt – außer, dass er 1682 in Genua an den Folgen einer gewaltsamen Attacke auf der Straße starb. Aber er hat unvergleichliche Musik hinterlassen: Opern und Oratorien für die römische Aristokratie, Symphonien und Serenaden. Andrea De Carlo, der gemeinsam mit Arnaldo Morelli „Amare e fingere“ gefunden und identifiziert hat, verglich ihn einmal mit Caravaggio: So wild, so grell, so revolutionär und so spirituell wie der römische Maler soll auch Stradella gewesen sein.

Das Ensemble Mare Nostrum und die Solisten der modernen Erstaufführung von „Amare e fingere“ von Alessandro Stradella in Herne. Foto: WDR/Thomas Kost

Zumindest die Spiritualität und das Revolutionäre sind bei der Aufführung im Kulturzentrum der Ruhrgebietsstadt deutlich zu vernehmen. De Carlo dirigiert sein 2005 gegründetes Ensemble „Mare nostrum“ und verpasst den hinterlassenen Noten Stradellas eine streicherbetonte Instrumentierung plus Cembalo, Theorbe, Arciliuto (Erzlaute), Harfe und, wohl nicht so ganz historisch, aber klanglich passend, Orgel.

De Carlo, Gründer eines Stradella-Festivals in Nepi – seit 2017 in Viterbo – hat sich den Ruf eines Spezialisten erworben: Er hat dort die Oper „Doriclea“ aufgeführt und eine Reihe von Aufnahmen eingespielt. Sein Orchester entspricht den Formationen, wie sie von zeitgenössischen Stradella-Aufführungen überliefert sind; dass man hin und wieder den Bläserklang vermisst, ist wohl modernen Ohren geschuldet. Die Musiker des Ensembles jedenfalls agieren mit fein abgestuften Nuancen und einer variablen Balance, die vielfältige Charakterisierungen zulässt.

Feurige Kraft der Kontraste

Das verhindert nicht, dass die Fülle der Rezitative trotz aller sängerischen Finesse vor allem im ersten Teil ermüdet – so tief und differenziert manche von ihnen gestaltet sind. Aber auf der anderen Seite hört man, wie frei Stradella mit Harmonien umgeht, wie packend emotional er die Gesangslinien führt. Die Arien wirken ungewöhnlich, weil sie einen modernen Begriff von Emotionalität vermitteln. In der Tat: Diese Subjektivität hat etwas von der feurigen Kraft der Kontraste, wie sie auch Caravaggios Gemälde auszeichnen.

Stradella überrumpelt den Zuhörer geradezu und wirft ihn mitten hinein ins Geschehen: Ohne Ouvertüre beginnt die Oper mit einem erregten Wortwechsel zwischen Fileno und seiner von ihm begehrten Clori, die seine unerkannte Schwester ist. Mauro Borgioni zeigt hier wie in seiner folgenden Arie und dem ausgedehnten Rezitativ, dass er stilistisch souverän einen klaren Bariton einsetzen kann, der aber wenig italienischen Schmelz mitbringt und in der Höhe anfangs leicht unsicher wirkt. Clori muss einen weiten Ambitus von Emotionen durchschreiten, von Sehnsucht und glühendem Glück bis hin zu impulsivem Ärger, edlem Schmerz und tiefer Resignation. Paola Valentina Molinari gefällt mit einem schlanken, sicher geführten Sopran, aber die Töne sind nicht immer klanglich gefüllt und technische Raffinessen wie die messa di voce geraten zu zaghaft und flach.

Luca Cervoni als Rosalbo setzt einen klaren, gut fokussierten Tenor ein und hat mit seinen Arien und einem Duett in der zweiten Szene des ersten Aktes großartige Möglichkeiten, Ausdruck und kunstvollen Gesang zu zeigen. Josè Maria lo Monaco legt als Celía Farbe und Leidenschaft in ihren Mezzo, wenn die getarnte Königin Arabiens bekundet, dass ihr Herz „Freiheit“ singe: „Libertá, libertá canta’l mio core …“. Chiara Brunello füllt mit feurigem Alt als Darstellerin in der zweiten Reihe die wichtige Rolle des Silvano aus; als Erinda darf sich Silvia Frigato in einigen frechen Kommentaren, zwei originellen Arien und einem wundervollen Rezitativ am Ende der Oper als schlagfertige Gestalterin erweisen.

Die Konzerte bei den „Tagen Alter Musik“ wurden aufgezeichnet und werden teilweise noch auf WDR 3 ausgestrahlt: am 22. und 29. November, 6. und 13. Dezember, jeweils um 20.04 Uhr. Info: www1.wdr.de/radio/wdr3/musik/tagealtermusikherne/tage-alter-musik-herne-174.html

Bei so manchem Festival wird das Blaue vom Himmel versprochen – und der Horizont bleibt dann doch grau. Beim Dortmunder „Klangvokal“, seit der Gründung geleitet von Torsten Mosgraber, ist das anders: Die zehnte Ausgabe mit dem Thema „Auf Schatzsuche“ löst tatsächlich den Anspruch ein, aus dem reichen Spektrum der Musik für eine, mehrere oder viele menschliche Stimmen ein paar ungewöhnliche Farben nach vorne zu spielen. Vom 11. Mai bis 10. Juni 2018 lässt sich bei 23 Veranstaltungen die Vokalmusik der letzten 800 Jahre durchstreifen. Dabei kommen nicht nur Klassik-, sondern auch Crossover- und Weltmusik-Fans auf ihre Kosten.

Bei so manchem Festival wird das Blaue vom Himmel versprochen – und der Horizont bleibt dann doch grau. Beim Dortmunder „Klangvokal“, seit der Gründung geleitet von Torsten Mosgraber, ist das anders: Die zehnte Ausgabe mit dem Thema „Auf Schatzsuche“ löst tatsächlich den Anspruch ein, aus dem reichen Spektrum der Musik für eine, mehrere oder viele menschliche Stimmen ein paar ungewöhnliche Farben nach vorne zu spielen. Vom 11. Mai bis 10. Juni 2018 lässt sich bei 23 Veranstaltungen die Vokalmusik der letzten 800 Jahre durchstreifen. Dabei kommen nicht nur Klassik-, sondern auch Crossover- und Weltmusik-Fans auf ihre Kosten.