Erfinder des Saxophons: Vor 200 Jahren wurde Adolphe Sax geboren

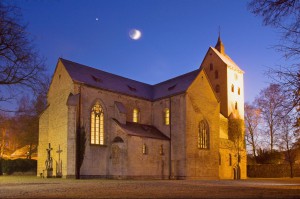

Ein Glück, dass die Welt in diesem Fall nicht auf den Papst gehört hat: Im Jahre 1903 erreichten Pius X. alarmierende Nachrichten vom Eindringen eines neuen Instruments in die geistliche Musik. Umgehend verbot er das Ding, das den Namen seines Erfinders Adolphe Sax trug. Bis heute sei der Bann nicht gelöst, heißt es. Aufgehalten hat der Heilige Vater den Siegeszug des Saxophons dennoch nicht. Bisweilen erklingt es wieder in Kirchen: wenn ein Organist etwa einen Saxophonspieler einlädt, mit ihm ein Konzert zu gestalten. Niemand wird deswegen noch eine Meldung nach Rom senden.

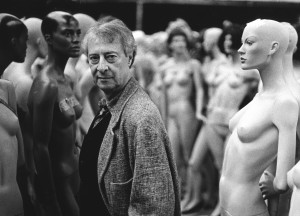

Adolphe Sax auf einer historischen Fotografie.

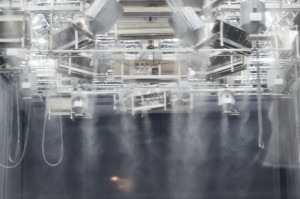

Der Erfinder des Instruments, Adolphe – eigentlich Antoine Joseph – Sax wurde vor 200 Jahren, am 6. November 1814, in Belgien geboren. Seine Heimatstadt Dinant an der Maas pflegt bis heute liebevoll sein Andenken: Das Jubiläumsjahr ist gefüllt mit Konzerten und Veranstaltungen, eine vier Tonnen schwere gläserne Wasseruhr in Form eines Saxophons schlägt bis zum Jubiläums-Geburtstag im Hof des Rathauses von Dinant. In Brüssel, wohin Sax mit seiner Familie noch im ersten Lebensjahr umzog, erinnert eine Ausstellung „Sax200“ bis 11. Januar 2015 an den genialen Erfinder und Instrumentenbauer. Sogar ein „Adolphe Sax Bier“ wird in Belgien gebraut.

Dabei hatten es weder Sax noch die nach ihm benannte Instrumentenfamilie leicht. In Kindheit und Jugend schien ein böses Geschick entschlossen, sein Überleben zu verhindern: Sax stürzte eine Treppe hinab, verschluckte eine Nadel, trank mit Schwefelsäure vergiftetes Wasser, erlitt bei einer Explosion Verbrennungen und wäre fast ertrunken. Später überlebte er Mordanschläge seiner Konkurrenten, Überfälle auf seine Werkstatt und eine schwere Krebserkrankung. Kein leichtes Leben, aber Sax lebte es zäh, ausdauernd und zielstrebig.

Der Vater arbeitete als Kunsttischler und eröffnete 1815 in Brüssel eine Werkstatt für Instrumentenbau. Sein Sohn – eines von elf Kindern – lernte das Handwerk von der Pike auf, studierte aber auch am Konservatorium Flöte und Klarinette. Letztere war das erste „Opfer“ seiner Erfindungsgabe, denn Sax verbesserte die Bassklarinette (später auch die Klarinette) und ließ sich mit 24 Jahren darauf ein Patent ausstellen. Es sollte das erste von 46 Patenten sein. Dasjenige auf die Familie der acht Saxophone, 1846 erworben, war nur das prominenteste. Andere betrafen Instrumente wie das Horn oder die Tuba – oder auch Tonsignale für die Eisenbahn.

Alte Saxophone sind kostbar und geben Einblick in Klang und Spieltechnik früherer Zeiten. Foto: Pixabay

Sax hatte einen Plan, den er zielstrebig umsetzte: Er wollte für das Militär ein Blasinstrument entwickeln, das dem Klang von Streichinstrumenten nahe kam, aber mehr Kraft und Intensität im Ton haben sollte. Damit wollte er bei der anstehenden Reform der französischen Militärmusik eine entscheidende – und für ihn wirtschaftlich segensreiche – Rolle spielen. Kein Wunder, dass er auf den entschlossenen und teilweise gewalttätigen Widerstand der gesamten Front der Pariser Instrumentenbauer stieß. Sie nutzten jedes Mittel, um Sax außer Gefecht zu setzen, überzogen ihn mit Prozessen, strebten eine Annullierung seiner Patente an, warben seine Arbeiter ab, brannten die Werkstatt nieder und sollen ihm sogar zwei Mal nach dem Leben getrachtet haben.

Sax hatte jedoch einen guten Schutzengel, mehr noch: Bei einem Wettbewerb 1845 gab es eine Schlacht der Instrumente auf dem Pariser Marsfeld. 25.000 Zuschauer sollen dabei gewesen sein, als das Saxophon-Orchester Adolphes über die mit traditionellen Blasinstrumenten wie Oboen, Hörnern und Fagotten angetretene gegnerische Formation einen lautstarken und überwältigenden Sieg errang. Fortan gehörte das Saxophon zur Ausrüstung der französischen Militärkapellen.

In der klassischen Musik fand es in den Komponisten der Zeit neugierige Befürworter. 1841 stellte Sax das erste Exemplar, ein Bass-Saxophon, auf der Brüsseler Industrieausstellung vor. Wohlweislich spielte er es hinter einem Vorhang, damit niemand seine Idee stehlen konnte. Ein Jahr später ging er mit einem Sopran-Saxophon ausgerüstet nach Paris; Hector Berlioz lernte das Instrument kennen, schrieb einen begeisterten Artikel und verwendete es 1844 in seiner im Original leider verlorenen „Hymne sacrée“.

Andere Komponisten folgten: von Georges Bizet bis Maurice Ravel reicht die Liste; letzterer vertraute dem exotisch anmutenden Klang des Saxophons eine prominente Rolle etwa in seinem „Boléro“ oder in seiner Bearbeitung von Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ an. Heute ist das Instrument aus der zeitgenössischen Musik nicht mehr wegzudenken. Es gibt sogar Ensembles wie das Raschèr Saxophone Quartet, das nicht nur neue Stücke spielt, sondern schon mal Bachs „Kunst der Fuge“ auf vier Saxophonen klanglich ungewohntes Leben einhaucht.

Sigurd Raschèr, der Gründer des Ensembles, 1907 in Elberfeld geboren, wurde 1933 aus Deutschland hinausgeekelt – doch es gelang den Nazis nicht, das „schmutzige“ Instrument, ein Symbol auch sexuell geprägter Leidenschaft, aus der Musik zu verbannen. Ein alter Musiker, der vor dem Krieg in den legendären Hotel-Tanzkapellen spielte, hat mir einmal berichtet, dass er sich als Klarinetten-Student am Konservatorium nicht erwischen lassen durfte, wenn er zum Saxophon griff, um sich in einer Band ein wenig Geld mit Tanzmusik zu verdienen. Das waren streng verbotene Abwege!

Doch damals hatte das Saxophon längst sein eigentliche Domäne erobert: die Jazz- und Swing-Musik des 20. Jahrhunderts. Zwischen den alten Jazzern und dem goldschimmernden Rohr zündete eine Liebe auf den ersten Blick. Was wäre der Jazz ohne das Saxophon eines Sidney Bechet, eines Charlie Parker, eines Coleman Hawkins? Was wäre die Tanzmusik der Zwanziger ohne die Saxophone von Duke Ellington? Was der ironische Schlager aus der Weimarer Zeit, der Berliner Swing oder die schmeichelnden karibischen Klänge der Lecuona Cuban Boys? Selbst in den Operetten der „goldenen“ Zwanziger, ob in Paul Abrahams „Blume von Hawaii“ oder in Eduard Künnekes „Vetter aus Dingsda“, gehören Saxophone zur Original-Instrumentierung.

Diese Zeit hat Adolphe Sax nicht mehr erlebt: Er starb 1874, nach dem dritten und endgültigen Bankrott seiner Firma, verarmt und einsam in Paris und wurde auf dem Friedhof von Montmartre begraben. Sein Geburtshaus in Dinant steht nicht mehr, aber in der Rue Adolphe Sax 37 zeigt man die Stelle, an der es einst gestanden hat. Der Firmen-Name lebt weiter: Der Belgier Karel Goetghebeur ließ sich den Namen „Adolphe Sax & Cie“ schützen und belebte die Produktion von Saxophonen in Belgien neu. Seine Werkstatt in Brügge baut Instrumente nach Vorbildern aus den vierziger Jahren – aber mit allen modernen spieltechnischen Errungenschaften.

„

„