Festspiel-Passagen VIII: Zwischen Carmen-Leid und Händel-Leidenschaft

Die Zeit der sommerlichen Festivals ist vorüber, der Alltag erwartet uns wieder. Vorbei die letzte Vorstellung des früher ungeliebten, jetzt mit Wehmutstränen verabschiedeten Bayreuther „Tristan“ Christoph Marthalers; vorbei die Dernière des begeistert gefeierten Herheim-„Parsifal“, dessen Absetzung immer noch unverständlich ist, denn so wird das Wagner-Jahr 2013 am Hügel ohne das Stück gefeiert, das Wagner für das Festspielhaus geschrieben hat. Das Bayreuther Festspielorchester nebst Chor und Solisten war gefeierter Gast in Barcelona, um dem krisengeschüttelten Spanien mit erlösungsschwangeren Wagner-Klängen die Wunden zu salben.

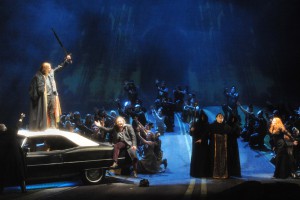

Stefan Herheims "Parsifal"-Inszenierung lief heuer zum letzten Mal. Foto: Enrico Nawrath/Bayreuther Festspiele

Salzburg hat den ersten Pereira-Hype hinter sich; die Bilanz des neuen, aus Zürich gekommenen Chefs ist durchwachsen. Auf der einen Seite stehen Überflutung mit Luxus von Domingo bis Netrebko und überflüssige Zelebration massentauglicher Werke wie die mit Magdalena Kozená fragwürdig besetzten „Carmen“. Auf der anderen Seite ein Aufbruch wie die Konzertreihe „Ouverture spirituelle“ oder die ehrgeizig geglückte Inszenierung der „Soldaten“, Bernd Alois Zimmermanns Ikone des modernen Musiktheaters.

Und es gab in Salzburg auch weniger beachtete „Events“, die dem Festival jenseits des Opern-Spielplans (2013 wird er leider arg populistisch ausfallen) Profil geben könnten. Die vierzehn „Salzburg contemporary“-Konzerte sind ein Beispiel: Der musikalische Kosmos Heinz Holligers war zu erschließen; der Komponist war auch als Dirigent und Oboist zu erleben. Oder das Konzept des neuen Chefs der Schauspielsparte, Sven-Eric Bechtolf, der sich auf Werk und Text statt auf Material und Dekonstruktion besinnen will.

Er hat auch eine Nürnberger Puppenspieler-Truppe nach Salzburg eingeladen, die sich „Thalias Kompagnons“ nennt. Joachim Torbahn und Tristan Vogt heißen die kreativen Köpfe des Teams, das in Ferdinand Raimunds „Der Bauer als Millionär“ Naivität in Tiefsinn verwandelt, das Moralische wie das Parodistische in der Distanz der Puppenwelt von Banalität und Schwere befreit: weise Einfalt!

Dem Blick über die sommerliche Kultur-Landschaft bieten sich traditionsreiche Fixpunkte wie die Händel-Festspiele in Göttingen und Halle. Die Universitätsstadt an der Leine hat mit Laurence Cummings einen neuen künstlerischen Leiter gewonnen, der den zwölf musikalischen Tagen rund um Händel sein Siegel erst noch aufprägen muss. Die Oper dieses Jahres, Händels „Amadigi di Gaula“, konnte nicht restlos überzeugen: Das Konzept der Regisseurin Sigrid T’Hooft, die strengen Bewegungsregeln des barocken Theaters ins Heute zu übertragen, geht ästhetisch auf, gibt dem Zauber- und Ritterstück aber keinen dramatischen Zug.

Konflikte und Leidenschaften bleiben „historisch“. In der musikalischen Umsetzung gelingt Andrew Parrott die Vergegenwärtigung schlüssiger: Das Festspielorchester spielt kompakt und kantig, schroffer als unter dem bisherigen künstlerischen Leiter Nicolas McGegan, manchmal aber auch weniger subtil. Die Sänger lassen technisch zu viel zu wünschen übrig, um Ausdruck und Schönheit des Singens miteinander zu verbinden.

In Halle lag im 80. Jahr der Festspiele der Schwerpunkt auf einem Blick auf Händels Verhältnis zur Religion und auf die Erinnerung an Händels Lehrer Friedrich Wilhelm Zachow, der vor 300 Jahren, am 7. August 1712, gestorben ist. Ein abwechslungsreiches Programm bot oratorische Spezialitäten wie das Auferstehungsspiel „La Resurrezione“, das allegorische Oratorium „L’Allegro, il Pensieroso ed il Moderato“ und die selten zu hörende „Brockes Passion“. Dazu kam „Il Martirio di Santa Teodosia“ von Alessandro Scarlatti, einem der italienischen Anreger Händels, aufgeführt von dem renommierten spanischen Ensemble „Al Ayre Espanol“ unter dem so charismatischen wie tiefgründigen Eduardo López Banzo.

Aber auch die Akademie für Alte Musik Berlin und der Rias Kammerchor sorgten unter Hans-Christoph Rademann mit Händels „Josuah“ für einen Höhepunkt der Festspiele an der Saale. Dem Thema „Händel und die Konfessionen“ widmete sich eine inhaltsreiche wissenschaftliche Konferenz, von der viele Anregungen zum Weiterdenken ausgingen.

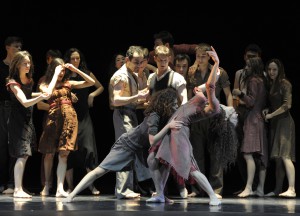

Mit der Tanzpantomime „La Terpsichore“ kam im historischen Goethe-Theater in Bad Lauchstädt eine Kunstgattung zu Ehren, die noch zu entdecken ist. Die Musik zu Ehren der griechischen Muse der Tanzkunst lieferten Georg Friedrich Händel und sein französischer Zeitgenosse Jean-Féry Rebel. Die Musiker von Les Talens Lyriques entfachten ein regelrechtes Tanzfeuer unter der Leitung von Christophe Rousset: jeder Ton passte akkurat. Ideal wirkt der markant-schroffe Schönklang mit tief empfundenen lyrischen Momenten und einer unermüdlichen Lust an barocker Klangpracht.

Choreographin Béatrice Massins Hauptinteresse gilt dem barocken Bühnentanz, sie nutzt ebenso einige freie Darstellungsformen um die Ausdruckspalette der Tänzer von Les Fêtes galantes anzureichern. In dem rund 80-minütigen Werk wirkte das freilich auf Dauer etwas ermüdend, da die Schrittfolgen und Positionen sich häufig wiederholen. Das Programm 2013 der Festspiele in Halle verspricht mit den Opern „Almira“ und „Alessandro“ und dem Oratorium „Judas Maccabäus“ wieder anregende Begegnungen mit Händel.

(Mitarbeit: Tony Kliche, Halle/Saale)