Feinsinn und verhaltene Erotik: Ein Garten der Liebe im Globe-Theater Neuss

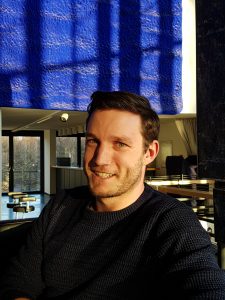

Xavier Sabata (links, Venus) und Roberta Mameli (Adonis) im Globe in Neuss. (Foto: Johannes Ritter)

Shakespeare hätte das wohl gefallen: Im rheinischen Neuss steht das „Globe“ am Rand der Galopprennbahn, eingekeilt von Bauzäunen, Parkplätzen, Funktionsgebäuden und einer schwer definierbaren Außengastronomie. Mitten unter dem Volk sozusagen, ein unauffälliger Holzbau, dem berühmten Londoner Theaterbau nachempfunden.

Innen schrauben sich 500 Plätze, nicht von englischer Eiche, sondern von feuersicherem Stahl getragen, in engen Kreisen in die Höhe. Meist von oben herab verfolgt der Zuschauer, was auf der Bühne geschieht. Nahe ist man den Darstellern – nirgends weiter entfernt als zehn Meter, heißt es auf der Homepage des Shakespeare-Festivals, das seit 1991 in dem nach Neuss geholten Bau Stücke von und um den elisabethanischen Dramatiker spielt.

Diesmal ging es weder um nachtschwarze Tragödien noch um deftige Komödiantik. Das „Globe“ wurde zum Schauplatz erkoren für feinsinnig höfische Kunst, eher geeignet für Plüschfauteuils als für Holzbänke (auf denen man erstaunlich gut sitzt!). Das Kulturamt Neuss hat sich für diesen „Neustart Kultur“ – gefördert aus dem gleichnamigen Programm des Bundesregierung – mit dem Festival Alte Musik in Knechtsteden zusammengetan, das im Herbst sein 30jähriges Bestehen feiern kann. Die Blockflötistin und rührige Organisatorin Dorothee Oberlinger steht mit ihrem Ensemble 1700 für ein mehr als gehobenes Level. Keine nette, barock kaschierte Unterhaltung also, sondern ein ernsthaftes Projekt.

Den Feinsinn hat man aus Italien importiert: Dort schrieb einer der führenden Komponisten des beginnenden 18. Jahrhunderts, Alessandro Scarlatti, irgendwann nach 1700 eine Reihe szenischer Kantaten, einer Kammeroper nicht unähnlich, gedacht für Aufführungen in privatem Rahmen in Palästen, Sommergärten oder Festsälen. Das für Neuss ausgesuchte Werk ist nicht unbekannt: Es wurde schon 1964 mit Brigitte Fassbaender unter Hans Stadlmaier aufgenommen. Man könnte es sich unschwer im Park einer römischen Villa vorstellen: „Il Giardino d’Amore“ bezieht die Natur ein in die züchtige Erotik zwischen Venus und Adonis. Bäume, Bäche, Vögel, Winde werden in Arien als Sinnbilder der verzehrenden Liebe und der martervollen Sehnsucht beschworen, bis sich für die beiden Liebenden Schmerz und Pein in Freude und Vergnügen verwandeln: ein heiteres, mit zarter Melancholie durchwebtes Drama, in dem Scarlatti sanft betrübte Tonarten und die Wehmut der Melodik sprechen lässt.

Der führende Opernkomponist seiner Zeit lässt auch in dieser Kantate seine Kunst ohne Nachlässigkeit im Niveau spielen. In der gut tragenden Akustik des intimen Raums können die Musiker des Ensembles 1700 Dynamik und Phrasierung, Modellierung des Tons und detaillierten Rhythmus so vielgestaltig ausformen, wie es Scarlattis Vorlage erfordert. Auch die Blockflöte Dorothee Oberlingers hat im Verein mit dem farbig besetzen Orchester (Laute, Harfe, Perkussion, sogar Trompete) und als Soloinstrument keine Probleme, sich durchzusetzen. So kann sie sich leisten, in einem der Kantate vorangestelltem Blockflötenkonzert Töne im Piano auszuhauchen und die Melodieführung Scarlattis, die in ihrer reizenden Elegie schon an das nächste Jahrhundert mit seinem „Melodramma“ pocht, in feinem Pastell aufzutragen. Damit sich Venus und Adonis nicht zu enthoben anschmachten, finden die Musiker jedoch auch den Ton des Dramas, etwa Konzertmeister Jonas Zschenderlein in einem entschieden artikulierten Violinsolo oder das Streicherensemble in zupackender Rhythmik.

Der dem Shakespeare-Theater „Globe“ in London nachempfundene Raum rückt Darsteller und Zuschauer ganz nah zusammen. Foto: Nicola Oberlinger

Auch den beiden Sängern kommt die Akustik entgegen. So zart wie im Globe könnte Xavier Sabata als Venus sonst wohl nicht die „geliebten Wälder“ fragen, wo ihr Schatz zu finden sei. Der tritt mit einem Speer auf, um den ihn mancher Wotan beneiden würde, und verkündet im antikisierenden Kostüm von Johannes Ritter, dass er keine Lust mehr hat, wilden Tieren mit Pfeil und Bogen nachzustellen und die Jagd künftig nur noch der Geliebten Venus gelten werde. Roberta Mameli verkündet das mit energischem Sopran der aus der Höhe zwitschernden Nachtigall und dem verzierungssüchtig begleitenden Sopranino.

Bei beiden Solisten fällt auf, dass ihr Vibrato oft nicht natürlich locker gebildet wird und damit eine ebenmäßige Tonbildung – eine essentielle Forderung des Belcanto – behindert. Auch die Intensivierung des Vibratos aus Ausdrucksmittel sollte nicht erzwungen wirken. Roberta Mameli verfügt über eine stupende Palette expressiver Mittel, die sie – eher einer modernen Richtung italienischer Stimmbildung folgend – oft druckvoll statt frei und geschmeidig einsetzt, was vor allem im Piano zu spitzen und engen Tönen führen kann. Dass Sabata wie Mameli fundierte Erfahrung in der Interpretation von Opernpartien des 17. und 18. Jahrhunderts mitbringen, lassen sie die vorzügliche Artikulation und die bewusste Ausgestaltung des Textes zum Vergnügen werden.

Die Regie von Nils Niemann orientiert sich an szenischen Vorgaben der historischen Schauspielkunst – gerade bei diesem rund 70minütigen, auf die Aktionen der Solisten konzentrierten Werk eine reizvolle Methode der Vergegenwärtigung. Torge Møller sorgt mit pastellfeinen Videoprojektionen dafür, dass dem hölzernen Bühnenambiente des Shakespeare-Theaters ein Hauch barocker Bildsinnlichkeit übergeworfen wird. Ein gut besuchter, künstlerisch hochwertiger Anfang, auf dessen Fortsetzung 2023 zu hoffen ist.