Die Bayreuther Festspiele 2017 sind Vergangenheit – und mit ihnen Frank Castorfs „Ring des Nibelungen“ aus dem Wagner-Jubiläumsjahr 2013. Aber schon während der drei Vorstellungsserien dieser Festspielzeit war festzustellen: Dieser „Ring“ hat Geschichte geschrieben und wird in die Geschichte eingehen.

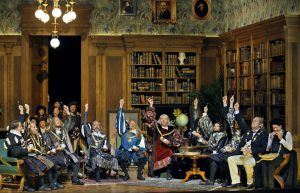

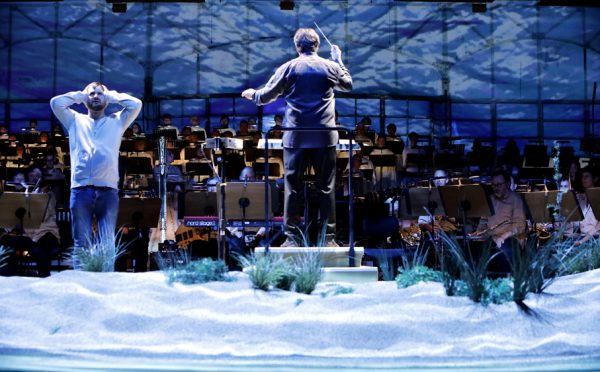

Szene aus dem ersten Aufzug von Wagners „Siegfried“. Foto: Enrico Nawrath

Selten hat sich der Geist einer Zeit so nachvollziehbar auf der Opernbühne manifestiert. Selten ist die Spannung zwischen den Anspruch eines Werks, dem Prozess, seinen Sinn zu erschließen und der lustvollen Verweigerung jeglicher Hermeneutik so sardonisch schmerzhaft ausgekostet worden.

Vergeblichkeit der Sinnsuche

Bestürzend klar lässt der Berliner Altmeister, der im Juli 2017 seine Weihestätte am Rosa-Luxemburg-Platz und die Schar seiner Gläubigen verlassen musste, vor unser Auge treten, dass er es für vergeblich hält, in dieser Welt einen Sinn erfassen zu wollen. Elementare Lüste und die alte Macht der Triebe leben sich aus. Und wir sind hilflos zurückgeworfen auf die Flut der Bilder, auf die verborgene Macht der ins Leere zielenden Zeichen und Verweise, auf die Klicks, mit denen persönliche Assoziationen und gedankliches Schweifen in einen Text, in eine Musik einrasten, die nur mehr Spiel-Material sind.

Theater der Dekonstruktion und Diskontinuität

Theater der Dekonstruktion und Diskontinuität: Das hatte in den letzten 25 Jahren an der Volkbühne in Berlin seine Entwicklung, die zwischendrin mal niemanden mehr aufregte und die mit einer Mischung aus verbissener Treue, snobistischer Langeweile, theaterästhetischem Beharrungsvermögen und avantgardistischer Lust an der Anarchie ihren Platz ausfüllte. Ganz neu war diese Art Theater für Bayreuth auch nicht mehr, als Castorf 2013 sich mit Wonne dem Spießrutenlaufen nach den „Ring“-Premieren aussetzte.

Der Riecher von Wolfgang Wagner schnüffelte schon in diese Richtung, als er 1993 Heiner Müller den „Tristan“ inszenieren ließ – eine legendär gewordene Arbeit, die Müllers Ex-Assistent Stephan Suschke im September 2018 in drei bereits ausverkauften Vorstellungen am Landestheater Linz wiederbelebt. Auch der zu Recht viel gescholtene „Tannhäuser“-Exzess Sebastian Baumgartners holte mit der bespielten Installation Joep van Lieshouts postdramatisches Theater ins Festspielhaus, wenn auch weit entfernt von der Konsequenz Castorfs.

Jetzt also Inszenierungsgeschichte: Dass dieser „Ring“ ähnlich prominent wie vor 40 Jahren Patrice Chéreaus wegweisende Arbeit in die Bayreuther Annalen eingehen wird, ist kaum zu bezweifeln. Welche Impulse für künftige tetralogische Regie-Bemühungen von ihm ausgehen, ist noch nicht abzusehen. Der nächste Bayreuther Großversuch 2020 soll ja, so wird geraunt, Diskontinuität weiter zementieren, wenn vier Regisseurinnen jeweils einen Teil erarbeiten und damit betont wird, dass die vier Abende auch ohne inneren Zusammenhang szenisch gelesen werden können.

Der „Ring“ ist zu Ende gedeutet – neue Konzepte sind nötig

Das ist kein neuer Gedanke (in Stuttgart und Essen etwa hat es solche Zyklen längst gegeben), möglicherweise dennoch einer mit innovativem Potenzial. Und neue Impulse sind bitter nötig: Wagners „Ring des Nibelungen“ wurde in den letzten Jahren allzu häufig als Objekt ehrgeiziger Regisseure und Dirigenten aus- und überinszeniert. Zu erzählen hatten sie dabei wenig Aufregendes – ob Georg Schmiedleitner in Nürnberg mit Müll und Trash, ob Rosamund Gilmore in Leipzig mit zahnloser Personenführung in Ruinen und Hallen oder Uwe Eric Laufenberg in Wiesbaden mit einem Aufguss seiner Linzer „Ring“-Bemühung.

Dietrich Hilsdorfs Düsseldorfer Zyklus, der in der letzten Spielzeit mit „Das Rheingold“ begonnen hat, weist wieder einmal in die bekannte Gesellschaftskritik, ist aber immerhin handwerklich glänzend erarbeitet und verspricht von daher noch spannende Fortsetzungen. Nicht vergessen sei der Detmolder „Ring“, in dem Kay Metzger (Regie) und Petra Mollerus (Bühne) mit eigenständigen Ideen einen bildmächtigen Bogen vom Absolutismus bis in eine Science-fiction-Zukunft geschlagen haben – große Leistung eines kleinen Hauses.

Castorf hatte eine Menge zu erzählen: Der Gegensatz zu statuarisch-symbolhaften Bildwelten, wie sie Wieland Wagner begründet und zuletzt vielleicht Vera Nemirova in Frankfurt gepflegt hat, könnte nicht stärker sein: Von den gelangweilt herumlümmelnden Rheintöchtern, die dem abgehalfterten Alberich die Peitsche spüren lassen – er braucht sich die Lust nicht mehr listig erzwingen –, über die ungestümen Stalin- und Lenin-Gleichsetzungen im „Siegfried“ bis hin zu den Road-Movie-Typen der „Götterdämmerung“, ihren Halbweltweibern und Voodoo-Schamanen entwickeln Castorfs Darsteller Charaktere, die sich in einer Fülle szenischer Mikro-Episoden lustvoll ausspielen.

Ertränkt und aufgeputscht von der Flut der Bilder

Castorf überschüttet den Zuschauer mit einem Wust aus Zitaten, Klischees, Gags, Bildfetzen aus biographischer oder kollektiver Erinnerung, medialen Chiffren, politischen Zeichen und symbolbehafteten Schauplätzen. Eine Flut, die bewusst überfordert: Wer kann mit Ketchupflaschen und Isolierdecken etwas anfangen, wer erkennt die Hinweise auf unbedeutende Trash-Filme, wer ahnt, worauf Alberichs Plastik-Entchen verweisen könnte, wer deutet sich durch die Anspielungswelt der Kostüme Adriana Braga Peretzkis, die von Marlene Dietrichs mondänen Pelzen über den abgedrehten „glitter man“ und Pianisten Liberace bis hin zu Nicholas Cage in David Lynchs „Wild at Heart“ reichen?

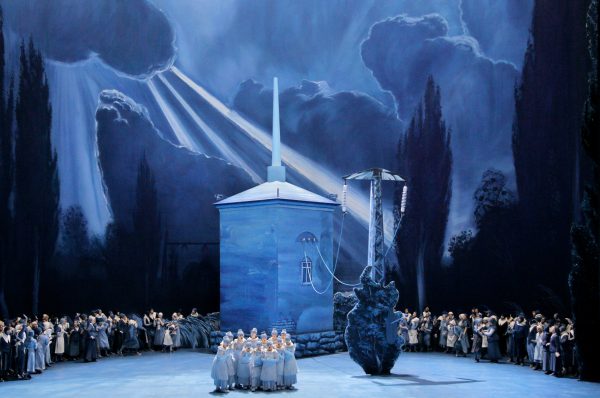

Das Motel an der Route 66 mit der Tankstelle im „Rheingold“. Foto: Enrico Nawrath

Einen wesentlichen Anteil an der ästhetischen Wirkung dieses „Rings“ haben die Bühnenbilder von Aleksandar Denić. Sie spielen mit Orten, die aus anderen medialen Erzählungen bekannt und zu Chiffren moderner (Popular-)Kulturen geworden sind: Das schmierige Motel an der „Route 66“ ruft einen Topos auf, der – über „Highway 66“ hinaus – in zahllosen amerikanischen Filmen zu finden ist, und könnte auch ein Hitchcock-Setting sein.

Die Scheune mit der Anspielung auf die schmutzige Ölförderung, verlegt in ein Land unter dem roten Stern, könnte irgendwo in Amerika stehen, wird aber mittels historischer Propagandafilme mit dem Sowjet-Sozialismus Stalins verknüpft. Der Coup mit dem verhülltem Reichstag und den machtvollen Säulen der New Yorker Börse in der „Götterdämmerung“, die Mount-Rushmore-Karikatur im „Siegfried“ oder die triste DDR-Alltags-Ästhetik des Alexanderplatzes öffnen weitreichende Gedanken-Spielräume und anachronistische Perspektiven, die absichtsvoll gebrochen sind oder ins Leere laufen. Aber diese meisterhaft ausgeleuchteten Bilder (Rainer Casper) haben einen so eindringlichen Wiedererkennungswert, dass sie sich unauslöschlich ins Gedächtnis einbrennen.

Und natürlich wecken sie – bestärkt noch durch die ständigen Video-Projektionen, die Details aus Innenräumen großformatig nach außen bringen und die Protagonisten in den Fokus rücken, wie es auf der Opernbühne niemals möglich wäre – eine fast kindliche Lust am Deuten. Denn entgegen den Anweisungen des Meisters war in diesem Jahr die Lust im Publikum zu spüren, sich die Castorf-Welt zurechtzuerklären: In den Pausen wurde über diese und jene Details debattiert, ahnungsvoll raunend verborgene Zusammenhänge festgestellt.

Die Suche nach dem Sinn kommt durch die Hintertür zurück

Das „Besserwissertheater“, das Castorf in einem seiner Interviews gegeißelt hatte, feiert fröhlich Wiederkehr: Wer kennt die Filme auf den Plakaten im Inneren des Motels? Wer erkennt Bild- oder Szenenzitate und ihre mögliche Bedeutung? Der Mensch erträgt es nicht, seine Welt ungedeutet zu lassen. Er will die Ordnung, den Sinn der Abläufe erkennen. Wenn der Glaube nicht hilft, findet sich eine Ideologie. Wenn die versagt, wird ein subjektivistischer Nihilismus zum Rückzugsort, auf dem sich die Bewegung der Wellen von einem vermeintlich festen Standpunkt aus bestimmen lässt. Das war vielleicht das spannendste Ergebnis der sechzehn Stunden Zeichenflut.

„Ich habe Sehnsucht nach menschlicher Welt“, schreibt Castorf im Programmheft. Was er zeigt, sind nur noch Degenerationen menschlicher Existenz. Der „Ring“ ist in seinen Augen eine Erzählung tiefster Verzweiflung: Liebe ist zu sexueller Lust oder Gewalt degeneriert, Gestaltungskraft zu Machtmissbrauch, Selbstbewusstsein zu Egozentrik, Freiheit zu Anarchie, Furchtlosigkeit zu Brutalität. Eine freie, wilde Welt, mit rastlosem Antrieb nach Macht, die sich am Ende nur noch um Selbsterhaltung ängstigen muss. Wagners Welt des „Rings“? Man wird nicht umhin können, ihre Züge auch unter der Camouflage Castorf’scher Assoziationsketten zu erkennen.

Zwiespältige musikalische Eindrücke

Musikalisch waltet über den drei letzten „Ring“-Zyklen die Hand des 78-jährigen Marek Janowski, der mit der Staatskapelle Dresden eine hoch gelobte Aufnahme der Tetralogie vorgelegt hatte. Das Bayreuther Ergebnis ist zwiespältig: Im „Rheingold“ fehlt zu Beginn die Atmosphäre, am Ende das gewisse Pathos, das der Musik eingeschrieben ist.

Dass Janowski keine Leitmotivhuberei betreibt, ist kein Verlust, dass er wichtige Blechbläsermotive mit den begleitenden Bewegungen der Streicher übertönt, schon eher. Seltsam willkürlich wirkende Modifikationen im Tempo, unmotivierte Betonungen vor allem in den Holzbläsern, dann wieder klangliche Pauschalisierungen lassen das Dirigat inhomogen, manchmal sogar ziellos erscheinen. Im ersten Akt der „Walküre“ ersticken Bedrohliches und Poetisches im neutralen Fluss von Tönen. Der erste Akt des „Siegfried“ dagegen erklingt als ein Stück fortschrittlicher Musik, fast so bittersüß wie Schostakowitsch.

Das Bayreuther „Ring“-Ensemble, in der „Götterdämmerung“ angeführt vom stets untadeligen Chor Eberhard Friedrichs, hat mit Catherine Foster eine der besten Brünnhilden im derzeitigen internationalen Sänger-Markt zu bieten. Foster bildet die Töne frei und unverkrampft, ohne Druck und Verfärbung, mit ermüdungsfreier Schwerelosigkeit. Dazu kommt eine pointierte Bühnenpräsenz, die sie selbst in diesem schauspielerisch auf Höchstleistung verpflichteten Ensemble herausragen lässt.

Die Erda Nadine Weissmanns muss gleich hinter Foster genannt werden: eine opulente Alt-Stimme, artikulationsgenau, klangschön, unbeirrbar. Auch Marina Prudenskaya hat als Waltraute einen tollen, stimmlich einem ausgewogenen italienischen Klangideal zuneigenden Auftritt. Alexandra Steiner, Stephanie Houtzeel und Wiebke Lehmkuhl harmonieren als Rheintöchter dank solide positionierter Stimmen. Tanja Ariane Baumgartner wirkt als Fricka im „Rheingold“ nicht so frei und unbefangen wie in der „Walküre“. Und Caroline Wenborne muss als Freia in Latex ihre Figur ausschließlich sexuell definieren.

Eine Trias erstklassiger Wagner-Bässe

Im „Rheingold“ erweisen sich Günther Groissböck und Karl-Heinz Lehner (Fasolt und Fafner) als erstklassige Wagner-Bässe. Auch Georg Zeppenfeld spielt als Hunding seinen böse-schwarzen Bass mit zynischer Härte aus. Roberto Saccá mag als Loge mit begrenztem, klanglich gedeckeltem Tenor stimmlich nicht recht überzeugen; Iain Paterson hat als Wotan seine besten Momente, wenn er verhalten reflektiert; in den dramatischen Stellen des letzten Akts der „Walküre“ stößt er an seine Grenzen.

Christopher Ventris singt den Siegmund mit klarem, deutlich artikuliertem Ton, hat auch die Farben für das Spektrum der Gefühle zwischen Resignation und siegesgewissem Aufbegehren. Seine Partnerin Camilla Nylund wird im Lauf des klug durchgestalteten ersten Akts härter und vibratoreicher. John Lundgren in der „Walküre“ und Thomas J. Mayer im „Siegfried“ singen Wotan/Wanderer solide, darstellerisch präsent, aber ohne vokales Charisma. Stefan Vinke überwältigt als Siegfried weniger durch Strahlkraft als durch eine untrügliche, abgesicherte Basis seiner Stimme. Ana Durlovsky wirkt überanstrengt; das Timbre passt aber zum Rollenkonzept eines alternden Berliner Showgirls.

Auch Stephen Milling reiht sich in die Riege der überzeugenden Wagner-Bässe ein: Sein Hagen ist ein böser, stimmgewaltiger Ränkeschmied, der es mit Siegfried und mit seinem Halbbruder Gunther – dem sicheren, klangschön singenden Markus Eiche – locker aufnehmen kann. Albert Dohmen flüchtet sich als Alberich zu oft in flaches, unstet gestütztes Deklamieren; der Mime von Andreas Conrad dürfte vor allem im ersten „Siegfried“-Akt in gestalterischer Finesse kaum zu übertreffen sein.

Das Publikum quittiert die unterschiedlichen sängerischen Profile fast durchweg mit unterschiedslosem Jubel und ein paar deplazierten Buhs; der wütende Protest gegen die Regie, wie er 2013 zu erleben war, blieb aus. Wer diesen „Ring“ nicht mag, hat sich längst entschlossen, zu Hause zu bleiben.

Co-Autor: Robert Unger

Bei so manchem Festival wird das Blaue vom Himmel versprochen – und der Horizont bleibt dann doch grau. Beim Dortmunder „Klangvokal“, seit der Gründung geleitet von Torsten Mosgraber, ist das anders: Die zehnte Ausgabe mit dem Thema „Auf Schatzsuche“ löst tatsächlich den Anspruch ein, aus dem reichen Spektrum der Musik für eine, mehrere oder viele menschliche Stimmen ein paar ungewöhnliche Farben nach vorne zu spielen. Vom 11. Mai bis 10. Juni 2018 lässt sich bei 23 Veranstaltungen die Vokalmusik der letzten 800 Jahre durchstreifen. Dabei kommen nicht nur Klassik-, sondern auch Crossover- und Weltmusik-Fans auf ihre Kosten.

Bei so manchem Festival wird das Blaue vom Himmel versprochen – und der Horizont bleibt dann doch grau. Beim Dortmunder „Klangvokal“, seit der Gründung geleitet von Torsten Mosgraber, ist das anders: Die zehnte Ausgabe mit dem Thema „Auf Schatzsuche“ löst tatsächlich den Anspruch ein, aus dem reichen Spektrum der Musik für eine, mehrere oder viele menschliche Stimmen ein paar ungewöhnliche Farben nach vorne zu spielen. Vom 11. Mai bis 10. Juni 2018 lässt sich bei 23 Veranstaltungen die Vokalmusik der letzten 800 Jahre durchstreifen. Dabei kommen nicht nur Klassik-, sondern auch Crossover- und Weltmusik-Fans auf ihre Kosten.